《知行合一》

吕强

“你说,我们听”,太熟悉和亲切了。

两年前我作为新闻专业研究生毕业,第一次站在这个舞台上,我表达着“言论有自由之光”,这是我的认知。

两年之后,我再次回来,有知就应该有行,我要出发了,未来三年,我即将成为一名驻外记者,今天的主题——知行合一,就把它当作我出发的一次壮行吧。

1936年的一天,有一个叫作安德烈·弗莱德曼的匈牙利摄影师,他出发了,22岁。

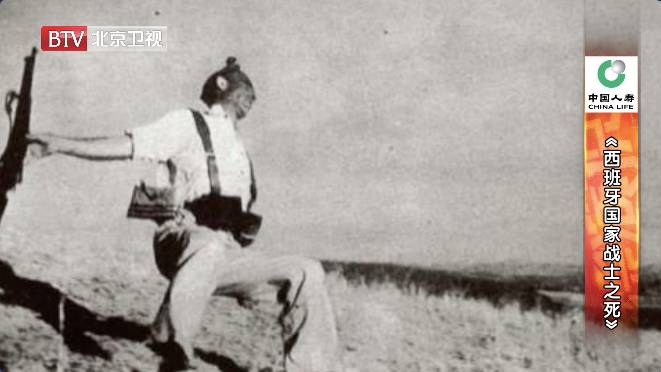

他带着一台35毫米的相机。在西班牙内战的战场之上,一颗子弹击中了一个士兵,在战士倒下的一刻,摄影师记录下了这个瞬间。

这个照片被称作世界上最伟大的作品之一,并被视作反法西斯的象征,被传遍世界各地。

而这个摄影师还有另外一个被广为人知的名字,他叫罗伯特·卡帕,他是世界上最伟大的战地记者,同时也是现代新闻摄影的奠基人。

之后,卡帕穿梭在日本侵华战争、诺曼底登陆战等等的枪林弹雨之中,甚至他把生命留给了最后一次出发。在越南战场的一次行军过程当中,他不幸踩中了地雷,在牺牲时相机依旧死死的缠在左手。

如果你看到卡帕的照片你会发现,可能会无所谓光线构图,甚至任何技巧,甚至会虚焦、失焦,但这丝毫不阻碍他因为真实而伟大,正如他自己的名言:“如果你的照片拍得不够好,那是因为你离得不够近。”

就这样,近一点,再近一点,他所参与创立的马格南图片社,至今依旧是世界新闻的摄影标杆。一代又一代的摄影师就这样前赴后继的,去记录时代和时代当中的人,他们不做战场上的秃鹰,他们以关心人类为先决条件,有怜悯和人性。

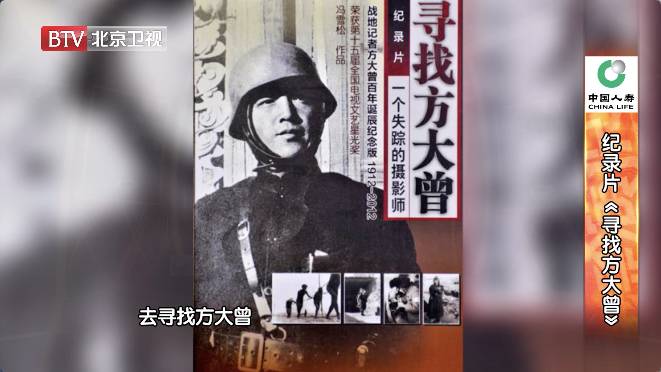

罗伯特 卡帕的名字被载入了历史的名册,但还有一个人,他被称作中国的卡帕,但他在中国摄影史当中的记录不到一百个字,连一个生平介绍都没有。

1937年7月的一天,就是这个25岁的年轻人,他出发了,只带着一条毛毯一把雨伞一个背包,还有一台照相机。

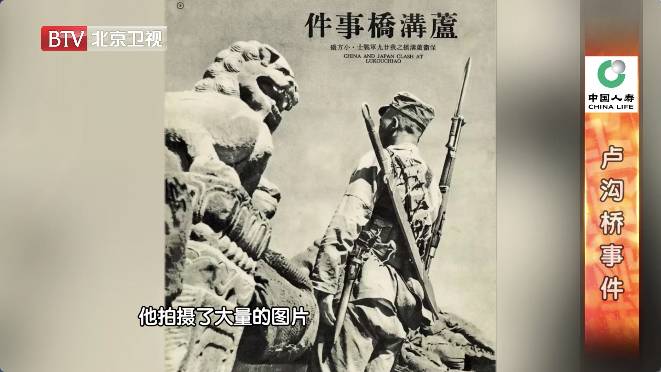

他骑着自行车要赶往一个地方,叫做卢沟桥,那是中国抗日战争全面爆发的起点。这个人的名字,叫方大曾。

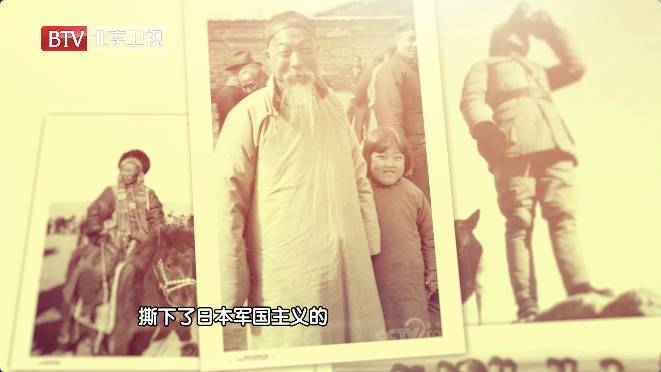

他是报道卢沟桥七七事变的第一人,他拍摄了大量的图片,同时还写下了长篇通讯《卢沟桥抗战记》,他的照片撕下了日本军国主义的伪善面孔。

但是两个月后他失踪了,在发完最后一篇新闻报道之后,再有没有他的消息,在之后的漫长岁月当中,一个战地记者的名字,从此消失在时间的浩瀚当中。

直到六十二年后,又有一个29岁的年轻人出发了。

他是一个电视台纪录片的编导,因为一个偶然的机会,他收到一份传真,上面写着“方大曾”这个陌生的名字,他知道方大曾的家人那还留存着837张摄影底片。

在没有任何的新闻线索,没有报送新闻选题,甚至没有经费的情况之下,他决定要出发,去寻找方大曾。

这是冯雪松他一生当中,最长的选题。

他为了找到那微乎其微的线索,在图书馆当中一待就是四个多月;他走遍了所有方大曾可能到过的地方,行程超过四千多公里;他见了那些正在慢慢消失那段记忆的亲历者。

他说:“好像是在追一条断尾的新闻,但其实是在抢救一个逝去的历史。”他不仅要对一个家族交代,还要对一个民族交代,一寻就是十六年。

从一部纪录片到一本专著,再到一个纪念馆,这个在中国摄影史上不足百字的人物,终于在淹没了七十多年后重新被推到历史的前台,列入中国名记者的名录。

虽然我们现在依旧不知道方大曾当时的生死,但我们终于在冯雪松的找寻之下,触摸到这个战地记者小方的模样,他有着罗伯特 卡帕一样的棱角,他关切最底层的民众,他为民族的危亡奔呼。在那837张底片当中,可以看到烽火连天下的具体面孔,同时,还有目光坚毅下的时代轮廓。

今年,恰好是七七事变的八十年。八十年的那头,方大曾为一个国家的生存状态留下了历史底片;八十年的这头,冯雪松为一个民族的战争记忆,寻得了信念标杆。

两代记者用知与行,在时空当中产生了奇妙的联系,让我们能够相信:出发去践行理想,就不怕被遗忘,因为总有人会把你追寻。也不要去害怕,因为只要出发,去寻找信仰,就不怕被冷淡,总有人会把你铭记。

知是行之始,行是知之成。知行合一四个字,是阳明先生在五百多年前提出的。这四个字,我觉得有知不难,有行亦不难,难就难在这个一字,从一而终的一。

我们不缺乏头上思想的闪光,也不缺乏脚下前行的冲动,但真正难能可贵的,是一直坚挺的头颅,和脚下一路无悔的脚步。

认知,是在所有的出发之后的,良知,是在所有的感受之后的,真知,是在所有的实践之后的。

从罗伯特 卡帕到方大曾再到冯雪松,三次的出发都如此的毅然决然。从那台三十五毫米相机再到摄像机,再到现在VR、AR等等的摄影设备,镜头的精度系数在改变,时间在迁移,但是镜头当中的焦点依旧是真的本性,构图当中的黄金分割依旧是人的尊严,取景框背后的头和按下快门的手,就是一种知与行的统一啊,知行合一,一直都是如此朴素而真诚。

回到两年前,我第一次站上这个舞台,我说:“这个舞台最可贵的,是上台前的那五个字:你说我们听,只有在座各位默默的聆听,才使得我们的话语掷地有声。”

两年后,我回到这里,发现有更加可贵的五个字,不在上台之前而在下场之后,我说,且有行。是行动,真正让我们的话语掷地有声的,是兑现豪言,是践行壮语,是不忘初心,是砥砺而行,是无数讲述者他们的感动与故事,让我们头顶的光芒无比闪耀,也是无数的实干者,他们的担当与作为,才让脚下的舞台无比坚实。

我是演说家,五个字背后真正闪耀的,应该是所有的行动家、实践者、开路人的名字,这里可以站着语言的王者,但更应站着行动的巨人。

所以,我要出发了。我们都有出发的时刻,希望能够像我的前辈的那三次出发一样,不知你我回来是否少年,但此间少年当出发,一无所有,但一往无前!

评论