今天为大家介绍上海汽车博物馆的一位特殊成员——雪铁龙AUTOCHENILLE 1931,这辆车是在雪铁龙C4F和C6F型汽车的基础上专门为“东方之旅”改装而成的半履带车。在汽车工业史上被公认为是坦克装甲车的前身。

在遥远的上世纪20年代,雪铁龙为了完成其惊世骇俗的汽车探险计划,与当时的发明家凯格雷斯合作,发明了P17型软式半履带车。这种混合传动型的半履带车越野能力高于轮式车辆,载重能力又高于全履带式车型,同时还平衡了使用寿命、生产成本等全履带车型和轮式车辆之间的优缺点,成为当时探险工作者们以及二战时期各国军队的最佳选择。

为了实现自己利用现代交通工具重走“丝绸之路”,远征亚洲的宏伟梦想,雪铁龙汽车创始人安德烈·雪铁龙筹划了著名的“东方之旅”。

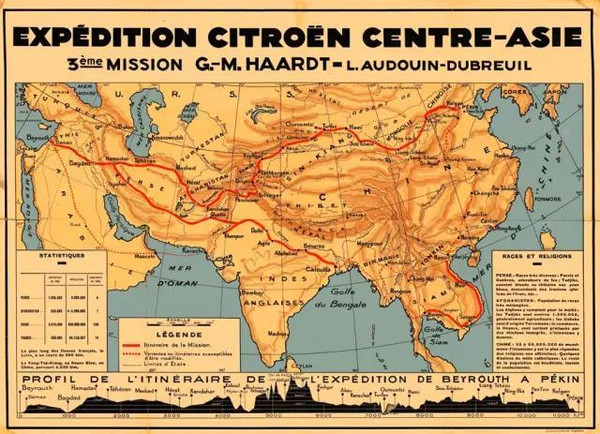

1931年4月4日,由43位包括考古学家、自然学家、历史学家、地质学家、《国家地理》杂志记者、摄影师、录音师、机械工程师、随队医生、无线电收发员等成员的东方之旅车队分乘14辆雪铁龙AUTOCHENILLE 1931履带车,分成“帕米尔”和“中国”两组车队,分别从贝鲁特和天津向新疆进发,开始了一次传奇之旅。

车队原计划途经叙利亚、伊拉克、波斯、苏联的中亚高原地区,从中国西部的新疆入境,经乌鲁木齐,沿着“丝绸之路”直到北京,最后绕道印度支那返回。但由于前苏联政府临时关闭原先同意的中亚走廊,不允许雪铁龙车队穿越苏联境内,车队不得不更改路线。

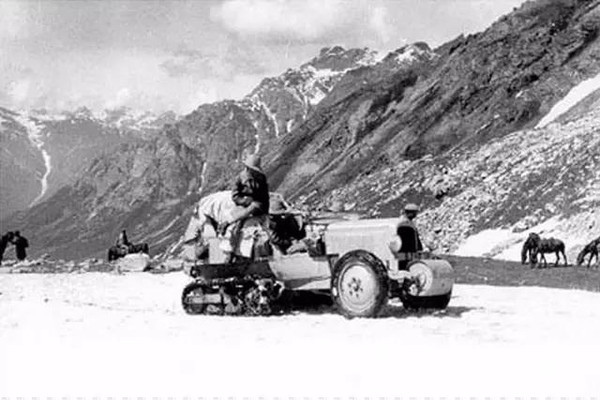

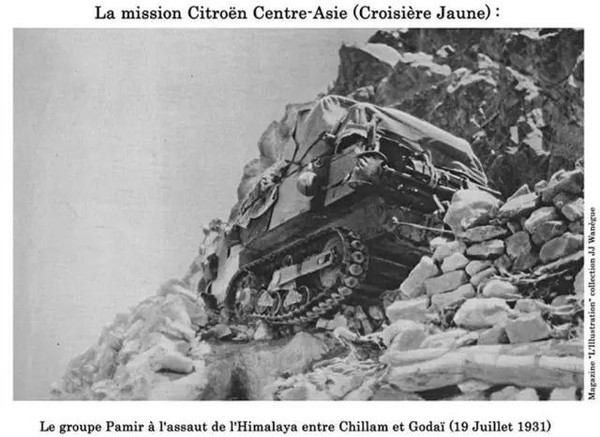

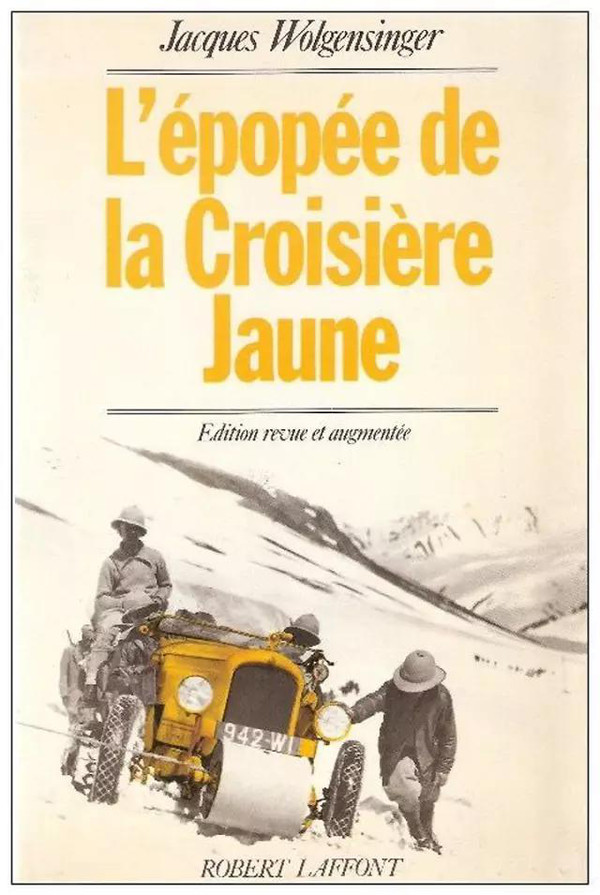

新路线将翻越喜马拉雅山脉。但是由于恶劣的自然环境和地理环境,车队遇到了很多困难,原来计划的7辆C6F履带车因为体积较为庞大,可能无法通过“世界屋脊”上的羊肠小径,海拔4100米以上时,5米厚的积雪甚至淹没了马的前胸。在阿斯托尔谷的急速下坡路段,队员们用绳子紧紧拉住汽车,防止汽车顺坡滚下山去。

有一次,为了通过一个地震后留下来的200 米纵深的断层面,队员们把不得不把两辆汽车拆卸成一个个重约300公斤的部件,再分别把这些部件背过山,因为部件太多而人员有限,队员们只得来回往返的背运,待所有部件运输完成之后,再将这些部件重新组装成汽车,继续前进。

为了确保穿越能够顺利成行,雪铁龙和总指挥乔治·马利·阿尔德商量,将探险队分成两个组,并规划出两条路线,分头行动。

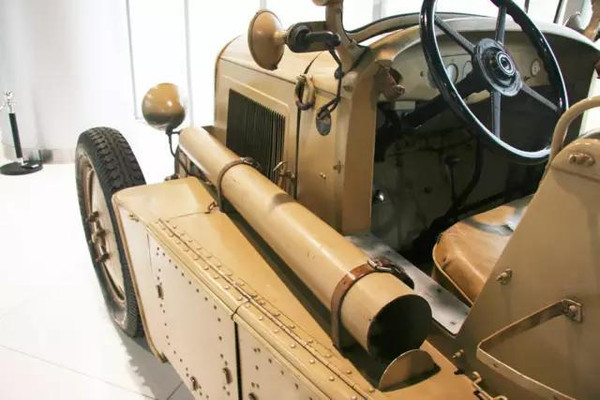

雪铁龙产品设计师阿道尔夫·凯格雷斯专为要翻越喜马拉雅山脉的“帕米尔”车队打造自重较轻的C4F履带车,C4F履带车上配备了4缸发动机,铝合金仪表盘以及帆布车棚,后轮使用轻型履带。

原计划采用的C6F履带车编入“中国”车队,C6F履带车装备6缸发动机,每辆车重约4吨,最高时速35公里。而且经过一系列特殊改装,雪铁龙的技师们赋予了这些履带车各自不同的功能,如指挥、无线电通讯、医疗救护、餐车及影片拍摄等不同用途。

他们历时10个月,行程12115公里,横跨亚欧大陆来到了中国北京。期间穿越了无人戈壁,翻越了世界屋脊,跨越了冰封黄河,最终完成了人类历史上第一次靠机械动力实现横跨欧亚大陆的壮举。

“东方之旅”不仅对汽车工业文明的传播起到了积极的推动作用,更将雪铁龙的创新与大胆变革带到全世界,并为日后中法两国的交往与沟通奠定了基础,为雪铁龙品牌在中国生根发芽埋下了种子。

雪铁龙AUTOCHENILLE 1931是最早行驶在中国大地上的法国履带车,也无疑是雪铁龙最具传奇色彩的车型了。

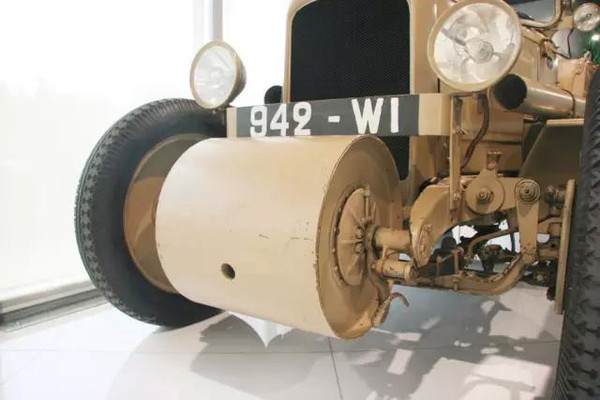

而此次上海汽车博物馆引进的雪铁龙AUTOCHENILLE 1931正是这14辆之一,该车全部采用硬铝板车身和钢板机壳,使用Kegresse-Hinstin推进装置,前车轮配置特殊轮胎,后车轮装上轻便的履带,独特的造型仿佛一位有故事的老者。当你凝视着它时,还能依稀感觉到当年的意气风发。

版权所有,转载请注明来源“博物馆”

评论