“央视又出清流综艺了”。

这是上周乃至这周很多自媒体推送的标题/摘要/文章里的一句话。

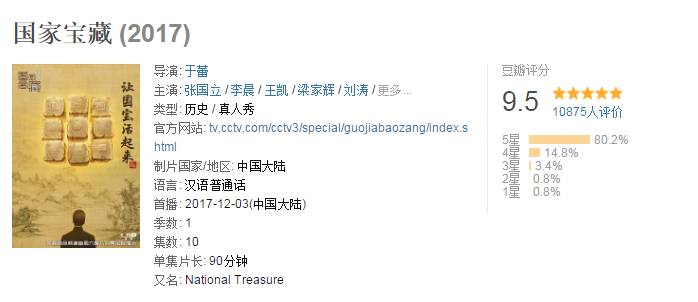

这档节目叫《国家宝藏》,12月3号刚播出第一期,反响热烈,口碑极佳。第一期播完的隔天,豆瓣是9.3分,这会儿已经9.5了。而且打分人数不少。

虽然不排除有明星效应,但是前情参考,流量扎堆的《爵迹》和《三生三世十里桃花》也并没有因为粉丝效应在豆瓣拿到高分,可见流量时代的如今,粉丝也还暂时做不了豆瓣的主,这档节目,应该确实是有节目质量在撑着的。

《国家宝藏》,顾名思义,一看就知道应该是介绍古董文物,讲国宝故事的。百科介绍是——“一场关于9大博物馆、27件镇馆之宝的恢弘'特展'”。

第一期讨论度最高的应该是王凯演的那段事关乾隆审美的小剧场。

王凯饰演的乾隆,因为众所周知的农家乐审美,预备用十七种花色搞一个最最花里胡哨的大瓶子。

江西景德镇御窑厂的督陶官唐英提了反对意见,说:从康熙开始,我们就是走极简风的,这会不会有点太过了?

乾隆:你不懂我,我感觉如果我的偶像王羲之黄公望还在的话,他们肯定能懂我。

唐英:得了吧,你把人家的字画都批成牛皮藓了,人家没来找你算账就不错了。

于是当天晚上在梦里,被气到棺材板都按不住了的雍正、王羲之、黄公望就围着乾隆,展开了3D环绕360度疯狂diss。

由此引出了要介绍的宝贝——各种釉彩大瓶,通常称瓷母。

当然,“农家乐审美”,“棺材板要按不住了:、“3D环绕360度疯狂diss”,都是播出之后网友的梗,这种表达方式有趣、符合微博主体用户的表达和接受习惯,于是,这个段落就以“官方吐槽,最为致命”的主题在互联网上流传开来。

以真实的历史故事做内核,再由明星演绎,再以小剧场的形式引出所要介绍的国宝。

明星加持,打开话题度;九大博物馆院派的大拿坐镇点评,专业知识普及;国宝故事小剧场生动有趣,寓教于乐。

这大概就是观众口中的清流:内核是文化,形式不枯燥,不用撕逼做噱头。

这几年,这种“清流综艺”有很多很多。

有资源有能力,也有文化宣传责任的央视自然是打头的。这几年也还出了不少爆款。

比如从13年至今一直在更新“中国XX大会系列”。

从“中国汉字听写大会”到“中国成语大会”,再到“中国诗词大会”,人气基本上呈现一个递增趋势。

从大多数人印象最深,时间也是最近的讲起,2017年的中国诗词大会,今年过年期间,把这档节目送上热门的是古典韵味十足的武亦姝妹子的一句,“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”。

这个环节叫“飞花令”,规则很简单,一次一个主题字,如“月”,如“花”,PK双方轮流说出含这个字的诗词,先说不出来的人落败。

由武亦姝这期打头,各式各样的“飞花令”视频开始在微博上热转,选手们强大的诗词储备量和极快的反应能力大概形成了某种奇观式的景象,转发人群庞大。

而转到2016年,第一季的中国诗词大会还没有这种热度。

这个系列上一次在网络上掀起巨大的热度,是2015年的中国成语大会第二季。

走红的方式也很离奇,靠的是——一对百合cp,网友眼里,以御姐×萝莉的形式组合的“白话灵犀”。

说起来好像很扯淡,央视做的,一档宣传传统语言文化的正经节目,怎么会卖腐呢?

其实一点也不奇怪,所谓“腐眼看人基”,腐不腐的点不在看的人身上,他们要负责的只有配不配。在给白娟和张钰桦组CP的人眼里,她们是两个长相过硬的美女,才华横溢默契十足,一个红唇大波浪,高冷御姐范儿;一个粉红公主头,软萌小白兔。

啊,登对啊,臭男人都见鬼去吧。

更何况在业务能力上,她们确实也是非常出众的,整个节目里,6词竞猜时间最短的记录就是由她们保持的,24秒6个。

还有一个叫做“双音节对抗赛的环节,描述者每次只能使用一个双音节的词或词组来进行描述。

张钰桦的提示词是”李治“,你能猜到什么成语?

白娟在第一轮就猜中了。

这个环节,她们的神作不止于此,“罄竹”立刻能对上“擢发难数”;冠军赛里,张钰桦提示“贪污”,白娟答对“损公肥私”;张钰桦提示“迎客”,白娟立马猜出“接风洗尘”。

那段时间,b站上关于这对组合的精彩比赛cut和饭制mv比比皆是,这对搭档后来还上了天天向上。

“白话灵犀”这对组合的走红,给《中国成语大会》撕开了一个口子,而能吸引观众把整季节目追完的,则是节目整体的吸引性。

客观来说,中国成语大会第二季其实是整个“中国XX大会”系列里最好看的一季。

节目的竞赛环节可看性高,各种环节紧迫性有之,深度有之,相辅相成;

除了“白话灵犀”以外的其他参赛组合,也各自有各自的看点:

冠军组合PM2.5,由北大的彭敏和人大的李建章组成,文化底蕴深厚,一个拿包揽了北大所有文学奖项的第一名,一个嗜书如命,看着像个死宅,在场上却常常因为猜对了成语而振臂高呼,很有种“我为书狂”的感觉。

季军组合秦汉思源,王蕊妹子文文静静,长得漂亮又不只长得漂亮,非常蕙质兰心,汉子张恒睿则很有中从容不迫的气度,用理科生思维猜成语的脑回路也很有趣,两人之间还颇有种女神和追随者的暗流涌动。

主持人张腾岳也是个惊喜,一直在央视主持科学节目的他,在这个节目里展现了很高的文化素养,而且让人意想不到的是,本来是端正范儿的他非常会抛梗接梗,他也是整个节目气质变得活泼起来,完全不显得枯燥的主要原因。

至于更早的中国汉字听写大会,那时候社交网络的传播效应还不如现在强,又或者信息量太多更新太快的如今,我们已经忘了几年前有没有那个热潮。但可以肯定的是,作为这个系列的先驱,“初创”这个词含义很重,在它刚刚诞生的时候,也必然是有相关的讨论度的。

那从我们的记忆力计,你一定记得的清流综艺必然还有这两档:形式相近的《朗读者》和《见字如面》。一档出自央视,一档出自黑龙江卫视。

两档节目都以“朗读”为主题,都请了各路演员或者明星,围绕着各种各样的主题,讲各种各样的故事,一个只读信,一个什么都读。

比起前几档,这两档节目才真的能称得上是“清流综艺”里的爆款。毕竟“中国xx系列”里可看性最高的的中国成语大会第二季,在爱奇艺上,整季的总播放量才三千万,而这两档节目,单期播放量就有这么多了。

甚至于,《朗读者》的第一期,在腾讯视频和爱奇艺的播放量,加起来达到了九千万。这九千万里,还不包括电视收视率,不包括短视频播放次数,不包括喜马拉雅上音频版的收听量。

张梓琳在节目里给女儿念《愿你慢慢长大》:

愿你有好运气,如果没有,愿你在不幸中学会慈悲;愿你被很多人爱,如果没有,愿你在寂寞中学会宽容。

世界小姐为人母的柔软情肠。

翻译大家许渊冲先生,将起自己的翻译起源:因为喜欢一个女同学,而翻译了第一首诗。

他现场朗诵林徽因悼念徐志摩的《别丢掉》:

一样是明月,

一样是隔山灯火,

满天的星, 只有人不见,

梦似的挂起

96岁高龄的老人,依然热泪盈眶。

种种这些都足够写意,足够动人。

其实这些节目并不是没有缺点和纰漏。

《国家宝藏》播出之后,就被服饰专家点名批评里面的服饰太粗糙,不符合史实,还有诸如司马光拿着线装书这种错误。

中国诗词大会的赛制真的合理吗?编排好像也不见得有多新奇,节目整体可看性实在泛泛,百人团答题的部分不够精彩又显得拖沓,选手上来之后各个都要讲故事,输送心灵鸡汤。真正被观众看的,好像也就是在微博上流传的那些”飞花令“的视频cut了。

有很多,其实也只是搭了一个架子,真正的内容少得可怜。

之所以出一个就被铺天盖地地夸奖为”清流“,很大程度上,是因为观众厌烦于“浊”。

狗血撕逼,扎堆抄袭,相亲求职,明星堆积。这是观众所厌烦的“浊”。

于这些里,出来一档节目,跟你聊诗词,读文章,和古董文物对话,当然觉得清风拂面。

这让我想到之前很火的那期许知远和马东的对谈。

许知远问:为什么我们这个时代越来越粗鄙?

马东:我们曾经精致化过吗?

许知远:我们曾经向往过精致化。

马东:我们每一个时代都向往精致化,但我们从来没有过。

夸“清流综艺”,其实本质上是在夸这些节目试图触及的文化内涵,是在试图抗拒娱乐至死,是在向往“精致化”。

但是马东说的也许是对的,我们从来没有过,可能永远也无法达成精致化。

清风拂面只是拂面而已,隔靴搔痒不止痒。

中国成语大会,最红的是“白话灵犀”cp,大家幻想着高冷御姐和软萌萝莉真的是一对;中国诗词大会,最红的是武亦姝,热爱诗词和撸猫的古典妹子,真有趣啊;至于《朗读者》,最红的好像是董卿吧,诗词典故信手拈来,身段气质落落大方,甚至于有很多人,已经用追鲜肉的方式在追董卿,跟现场出饭拍。

诚然,大家也都会念“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”了,但好像也仅仅止于会念。

那可能也是马东用最浮夸和亮眼的布景、请最奇怪和有噱头的嘉宾、用最不正经的姿态说最荤的段子来做《奇葩说》的原因。

其中,《奇葩说》也完全称得上是一档清流综艺,其中的思辨和内涵,所敢于触及的如今绝大多数节目都不敢触及的话题,都在各种节目里遥遥领先。只不过它的壳子搭得足够好,看起来闹腾好消化。也因此马东会被许知远问:你为什么会做《奇葩说》这样的节目。

而如果我们永远都无法达成精致化,那我们还要继续向往吗?

马东还是做了《奇葩说》,也许就是最好的答案。

评论