采访:许文雅

苑利,1958年出生,山东省齐河县人,民俗学博士。中国艺术研究院研究员、博士生导师。原国际亚细亚民俗学会副会长,中国分会会长、中国民间文艺家协会副主席、中国农业历史学会副理事长、中国人类学民族学学会民族遗产专业委员会主任。

苑利

2002年,苑利踏上研究非遗的路途。十余年里,他写下了《文化遗产报告》《非物质文化遗产学教程》《非物质文化遗产学》《非物质文化遗产保护干部必读》《民俗学与遗产学视域下的乡土中国》《非物质文化遗产保护前沿话题》等多部非物质文化遗产学专著,填补了中国在非物质文化遗产保护领域的空白,并成为中国非物质文化遗产学研究领域的领军人物。面对岌岌可危的民族遗产,苑利敢于提出问题、善于分析问题,长于解决问题,为保护非物质文化遗产做出了不可磨灭的贡献。日前,苑利接受了文创资讯记的专访,他重温了自己的非遗研究之路。从即日起,文创资讯将陆续推出“苑利专访”系列,向读者展示一位非遗学研究大家的学术思考。

文创资讯:苏州的昆曲、苏绣、缂丝等项目相继入选国家级非遗代表作名录,但是它们也面临着严重的传承危机,对此我们应该如何应对?

苑利:非遗最大的特点就是专业化。不管是昆曲、苏绣还是缂丝,它们都是由专门的匠人传承的。最简单的办法就是,他们传承的过程当中外人不要去掺和。

政府的工作,主要是宣传、推动、鼓励和扶持这些艺人。除了政府,媒体也要利用它们的优势做好非遗的传播工作。学者们也应该参与到非遗的保护中来,用自己的笔、用自己的研究,把每个项目的来龙去脉钩沉清楚。还有社会组织NGO,他们也可以为非遗的传承做一些幕后工作。

但是必须注意一个问题,传承只是传承人在传,政府、学界、商界、NGO组织不参与传承,他们主要是参与非遗的传播和保护。这就是“多方参与机制”。也就是说,我们参与的只是一个外围组织,工作的性质是为非遗的传承做好服务工作。唯有如此,才能确保非遗的原汁原味,同时也为非遗的传承创造一个良好的传播环境。

文创资讯:在非遗的保护方面,目前已经有一定成效,但在非遗的宣传方面似乎总是不太到位?

苑利:非遗的传播也就是媒体宣传,这方面存在的问题很多。前几年我做过一个统计,在一百个报道当中,大约有百分之六十以上的报道在观念上都存在问题。

比如非遗进校园,其实这个并没有错,但是有的报纸却这么写:“非遗进校园打破了传统的培养模式,由原来的师傅带徒弟变成师傅进课堂,由原来每次培养一人到现在每次培养五十人”。师傅去学校讲一次课,一下就培养了五十个徒弟,这不是开玩笑嘛!进校园能不能进?可以进。但必须要明确,非遗进校园解决的不是传承的问题,而是传播的问题。媒体的宣传错误太多了,从而产生了非常不好的社会效果。

媒体需要真正明白非遗应该怎么传,应该怎么原汁原味。只要掌握了正确的理念,一旦在生活中遇到错误的情况那就不会轻易去宣传报道了。媒体要是不懂非遗,那就只能是别人怎么弄它就怎么报道,结果报道的都是反面典型,这就坏了。

文创资讯:多年来,您一直为保护和抢救非遗奔走呼号。旧的问题解决了,自然会产生新的问题,您觉得非物质文化遗产保护的下一个风口在哪儿?

苑利:这个风口实际上已经出现了。以往我们都是把非遗当作民族的DNA来保护的。因为非遗是民族DNA,是一个民族的文化基因,所以要确保它的原汁原味。中国非遗保护了这么多年,基本是按照这个路子来的。但是,现在却有一些人在搞非遗的产业化、商业化,怎么好卖他们就怎么做、就怎么改,最后把很多非常传统和优秀的文化基因改没了。这是一个非常严重的问题。

也就是说,现在的非遗保护领域已经进入到一个理论的白热化状态。大家讨论问题的焦点就是,非遗要不要原汁原味。坚持原汁原味的学者认为,只要这个东西是原汁原味的,那么这个民族的基因就没有改。然后就能通过这些东西认识祖先的历史、继承祖先的文明,为新文化新艺术的创造提供资源。如果非遗一旦改了,表面来讲这些产品可能是好卖了,但是每一次改动,很可能会在有意无意之中把那些不太符合当代人审美的东西弄没了。

现在90%的专家学者都认为非遗得改。如果想创新,可以找文化创意工作者把非遗作为元素、作为参考,然后进行创作。文创工作者不是传承人,我们没有必要要求他们坚持原汁原味。目前这类文创产品的数量还远远不够,我希望他们能去开发更多的新产品。但是必须明确,这活儿不能让传承人去干,传承人的历史使命不是创新而是继承,他们首先要把继承做好。

也就是说,社会需要发展,但是社会为了更快更好地发展,它会把人分成两类。一类人负责保护传统,需要坚持原汁原味。比如说,博物馆工作者、考古工作者、非遗保护工作者、传承人,国家给工资并不是让他去改文物,也不是让他去改非遗,而是让他别改。但是社会还有95%的人,他们需要创新。创新要有参考,拿什么作参考呢?就是拿非遗做参考。这样在创新的时候,大家才能有更多的借鉴。所以,在保护非遗和开发这个问题上,一定要有社会分工的观念。没有社会分工,你的开发对非遗就是破坏。

文创资讯:您一直在强调原汁原味,能不能具体谈一下?

苑利:对于原汁原味,我提出了三个标准。分别指的是:内容是原汁原味的,形式是原汁原味的,原料是原汁原味的。只要达到了这三个标准,基本就是一个原汁原味的东西。非遗是活态传承,不可能一成不变,只要这个变化不影响原汁原味就行了。比如说传承人唱一个京剧段子,他第一次唱花了50秒,第二次唱高兴了一下花了58秒,两次虽然相差了8秒,但是最根本的东西没有发生变化,所以这依然是一个原汁原味的东西。

文创资讯:您印象最深的非遗人物、非遗故事是什么?能分享一下吗?

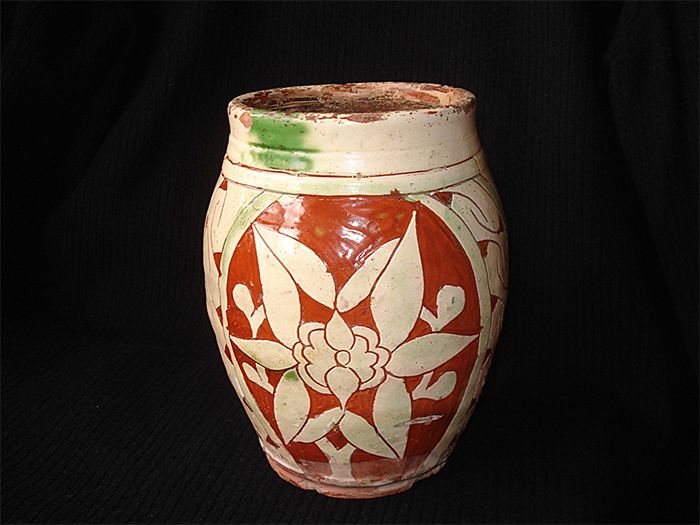

苑利:前一阶段我遇到一个界首彩陶的传承人,他说,“苑老师啊,我太郁闷了。领导一定让我创新,可我们师傅从来没教创新,就是告诉我们他怎么画我们就怎么画。”其实这位传承人画得挺有味道的,但是当地有关部门却总是让他创新。有一次国庆节,他实在被逼的没办法了,就往上面画了个国旗。第二次又说要创新,当时正好开十九大,他就画了个领导人,但是画得又不像,看过的人都猜不出来画得究竟是谁。为了这事儿,他特别苦恼。后来我说,“你写篇文章吧,就叫《我的烦恼》。”也就是说,有关部门这一系列做法最后都压到传承人身上了,给传承人带来了太多的烦恼。

文创资讯:能不能谈一下最新的研究方向?

苑利:非遗的基本理论研究肯定要坚持到底。我们保护非遗才十几年,没有太多经验,还有很多理论问题需要探索,所以这肯定是我工作的重点。同时,我也在做几件事。一是农业遗产,这是从2005年开始做的。农业遗产里面有很多传统技艺的东西,它们和非遗也都分不开。另一个是景区,这对我来说也是一个很重要的项目。现在的5A景区评选当中,越来越注重景区软实力。比如说,景区里有没有传统戏曲、说唱、服饰等等,他们觉得需要一个搞非遗、搞民俗的人来把关,所以就选我当了国家5A级景区评委。此外,非遗小镇的规划、文化重点保护区的规划、特色城市的规划,这些也和非遗挂钩,也经常会遇到一些非遗方面的问题,所以我也在做这方面的工作。

本文为“文创资讯”原创独家稿件,未经授权禁止转载

评论