普洱茶“致癌”?喝白酒能抗癌吗?和王老吉“可延长寿命10%”?......1月12日,由国家食品药品监督管理总局、中国科协共同指导,中国食品科学技术学会主办的“2017年食品安全热点科学解读媒体沟通会”在北京举行,10大食品安全热点发布,来自食品科技届的院士、专家、学者一一点评,尤其是对曾宣传“喝白酒能抗癌”的董酒、喝王老吉延长寿命的企业负责人点名批评!

此次对2017年食品安全热点的解读,是中国食品科学技术学会自2012年首次启动年度食品安全热点解读媒体沟通会后的第七年,在整体上延续了以往权威、专业的特征及第三方的定位。胡说有理注意到,会议邀请了四位中国工程院院士到场,分别是国家食品安全风险评估中心总顾问陈君石研究员,中国农业科学院茶叶研究所原所长陈宗懋研究员,北京工商大学校长孙宝国教授,大连工业大学国家海洋食品工程技术中心主任朱蓓薇教授,他们与多位食品科技界的专家共同参与热点话题的解读与交流,亦体现出活动所达成的食品科技界共识。

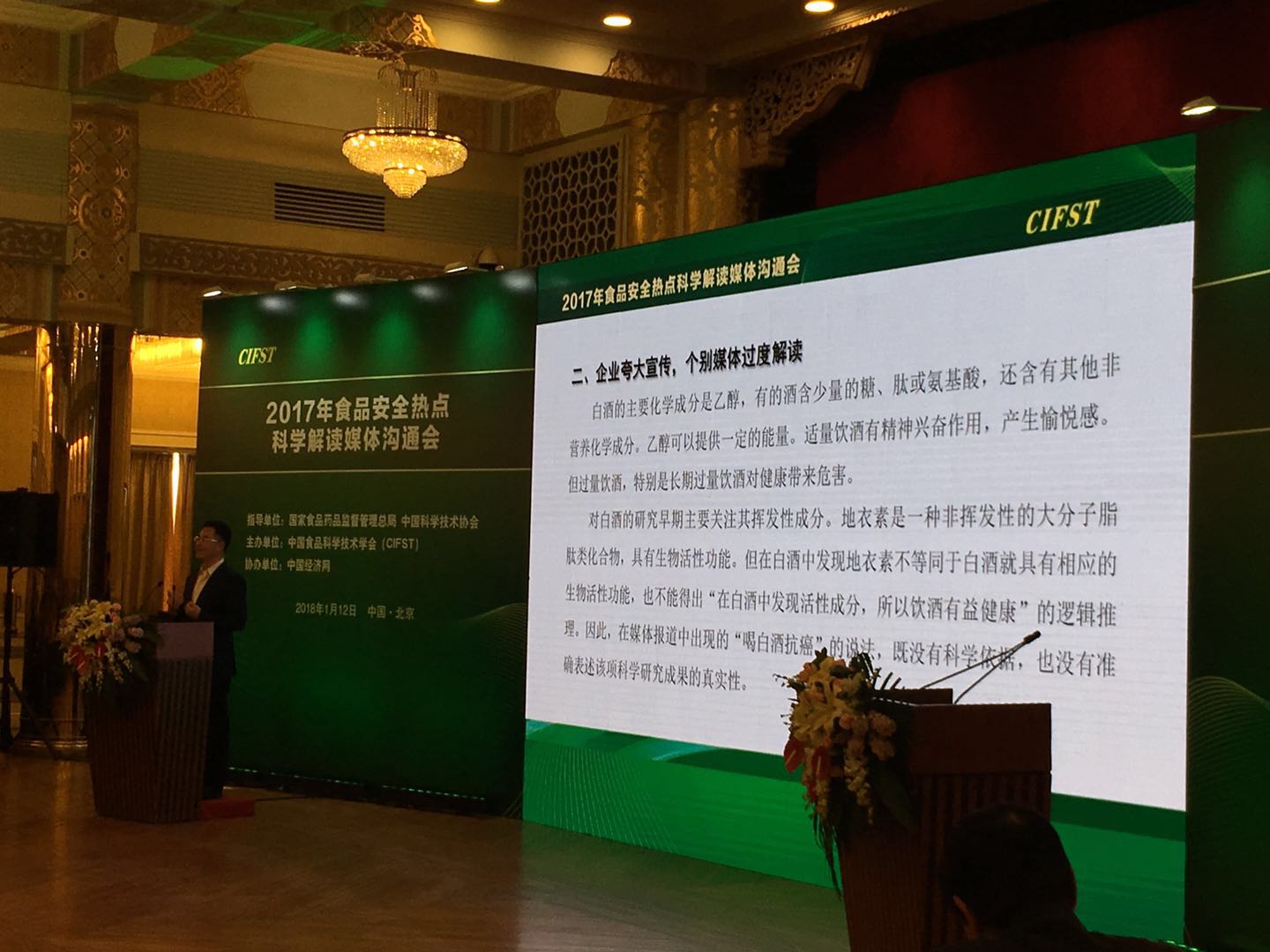

1、董酒宣传喝白酒能抗癌被批评急功近利炒作

2017年11月,董酒与江南大学联合召开发布会,借用“科研成果”之名宣布董酒里含有很高的地衣素,并称董酒有抗菌、抗毒、抗肿瘤、抗凝血、降胆固醇功效。此事一出,胡说有理于2017年11月5日率先独家报道提出质疑,随后引来全国各大媒体跟进。

而在今天,北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任马冠生教授指出,首先,白酒是中国饮食文化宝库中的重要构成,饮酒在中国社会是一个可被接受的社会行为。但是企业宣传过程当中,企业存在着夸大宣传,个别媒体过度解读的现象。

“这次事件出来是由于在白酒当中发现了地衣素”,马冠生指出,地衣素是一种非挥发性的大分子脂肽类化合物,具有生物活性功能。但在白酒当中发现地衣素不等同于白酒就具有相应的生物活性功能,也不能得出在白酒中发现活性成分,所以饮酒就有益健康的逻辑推论。因此,我们在报道当中,出现喝白酒抗癌的说法,既没有科学依据,也没有准确表述该项科学研究成果的真实性。

“另外,产品中的功能成份存在量效关系。无论食品中有害成分还是有益成分,对健康的影响都存在着量效关系,不讲量效关系大谈对健康的效应,缺乏基础和证据,等于是无稽之谈”。马冠生指出,白酒当中发现生物活性物质,如果含量非常低,人体摄入量非常少,对健康的影响微乎其微,而过量摄入酒精反而是对身体有害的。

在会上,马冠生还毫不客气地指出, 企业与科技界的合作应该是鼓励,但是切忌急功近利地炒作。近年来,我国企业也意识到科技是产业健康转型的有力支撑,逐步加大了与科技界合作以及科学研究,像这种情况我们应该加以鼓励。但是有些企业为了实现推广销售的目的,存在急功近利的现象。有的是以新闻发布会或者所谓公益行动等形式推介产品,有的涉嫌夸大宣传,这样就违背了科学研究的原则和初衷,因此取得的效果往往是适得其反。因此我们在应用这些科学研究结果的时候还是要充分考虑怎么去合理地使用。

马冠生同时也提醒消费者,酒精不是白酒,是1类致癌物,研究证据发现适量饮酒对心血管有一定的保护作用,但是我们也不建议为了健康而去喝酒,在我国膳食指南当中对适量有一个建议,对于男性来说,每天25克的酒精是适合的,考虑到它对健康的方方面面,如果喝酒的话对于男性是25克,对于女性是15克。

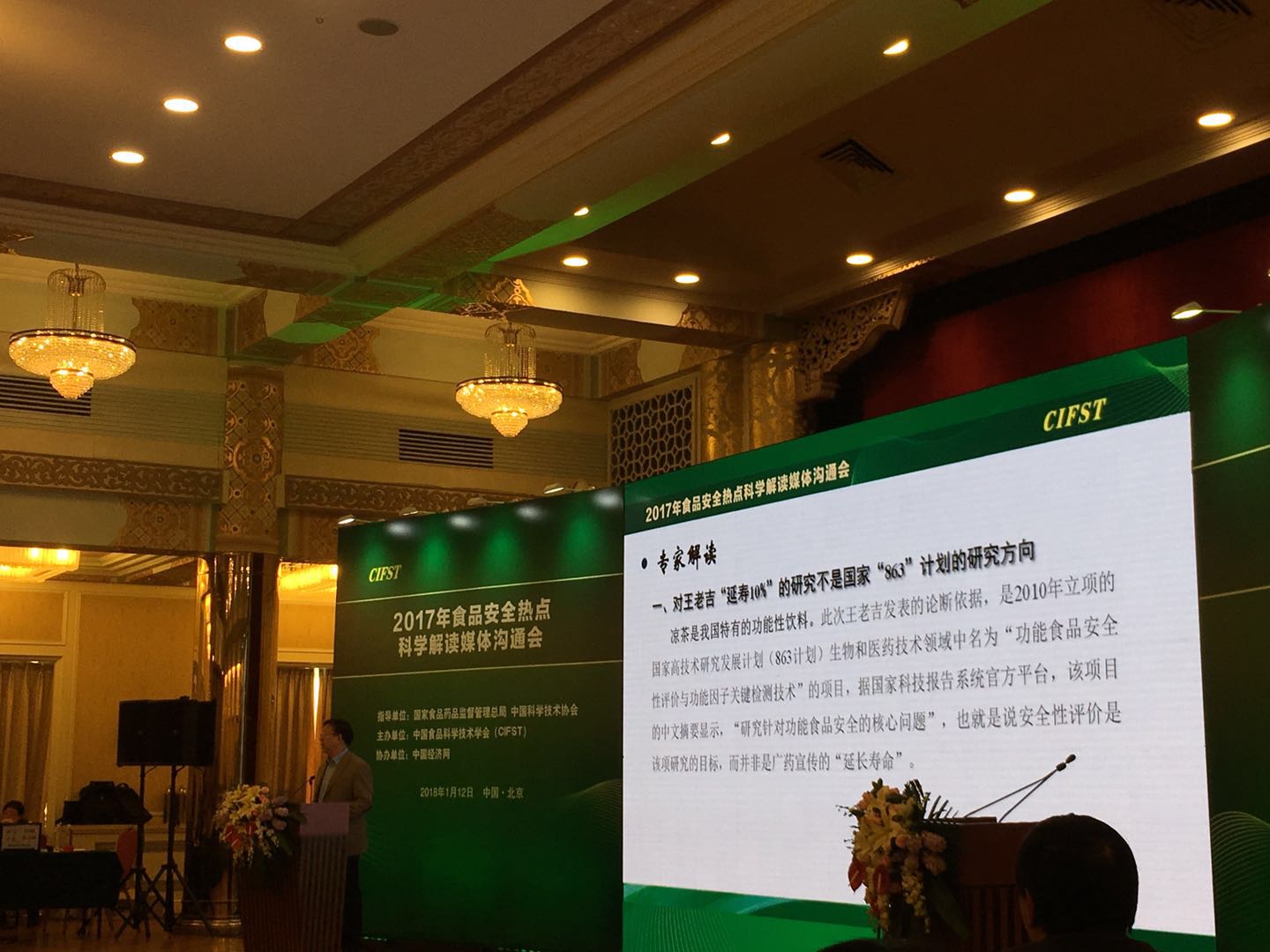

2、“王老吉延长寿命10%”遭院士抨击

2017年12月初,广药集团董事长李楚源在财富国际科技头脑风暴大会上公开宣布:国家863计划研究结果表明,喝王老吉可延长寿命大约10%。此言一出,网友炸锅。

而在今天,中国工程院院士孙宝国解读此热点新闻指出,把凉茶做成红罐饮料应该说是一个非常好的尝试,但是延长寿命这个说法有三个方面不符合事实:

首先,王老吉延寿10%的研究并不是863计划研究的方向,也不是这个研究课题里的主要研究内容。这个课题研究的是功能食品安全的核心问题,研究的是安全问题。 第二,王老吉凉茶延寿10%也不是863这个课题研究的结论,对于“延长寿命”这一说法既无科学依据,更不是国家“863”研究计划的研究成果。

第三,做安全研究用的是动物实验,用的是大鼠,得出来的结论也只是对大鼠,也不是适合人类的。如果对人类健康有影响,对大鼠、猴子都要做实验,还要做人体的实验,但是这些实验都没有做,所以这个结果是不成立的。现在不光说王老吉延长寿命10%,没有一种食品甚至药品能够延长10%。这是我给的三个解读。

孙宝国强调,保健食品声称保健功能,应当具有科学依据;不得含有虚假内容,不得涉及疾病预防、治疗功能。另外,企业不应该对科研成果随意加工、按照自己的想象进行宣传。

孙宝国同时提醒消费者,应理性对待关于"延寿"的结论。延寿的影响因素很多,绝对不可能通过一个食品或者几个食品来延长寿命。我们可以做的是享受生活,提高生活的质量,这是最好的选择,不能被广告误导。

3、其他热点食品安全问题:

①保健食品鱼龙混杂

在强大的利益驱动下,保健食品行业一度出现鱼龙混杂的现象。保健食品行业非法添加、假冒伪劣现象久成顽疾;虚假宣传、违规声称现象屡禁不止。目前,最严重的问题不仅仅局限于食品安全问题,欺诈性营销是目前危害最大的主要问题

朱蓓薇指出,我国保健食品行业主要存在三个问题。即个别企业在生产过程中违法添加药物、个别企业在市场销售过程中夸大宣传,老年人群为主要受害群体、少数媒体成为保健食品夸大宣传的平台。

朱蓓薇认为,应加强对保健食品的科普宣传,让消费者知道保健食品不是药品,并无治疗疾病的功效,并有适宜人群和特殊食用条件的限制。

②、普洱茶致癌论再起波澜

2017年8月一篇:“喝茶能防癌还是致癌”的文章再次引发消费者对普洱茶的关注,文章认为普洱茶中有各种霉菌,其中存在对人体有害的黄曲霉毒素。

陈宗懋表示,黄曲霉菌喜欢在含有一定脂肪和蛋白质含量丰富的物质中生长繁殖,并形成毒素,而普洱茶是一种脂肪和蛋白质含量都很低的农产品,普洱茶的生产过程不利于黄曲霉菌的繁殖和毒素产生。企业在普洱茶生产和流通中应强化风险管理,仓储环境一定要通风透气,保证茶仓适当的温度、湿度,且没有异味,科学仓储。消费者选购普洱茶时,要看一看、闻一闻,如果纸包上有水渍,茶饼明显发霉(比如起白霜、有霉点)或味道不好时就不要购买。

陈宗懋认为,学术探讨不应耸人听闻,对于科学问题的探讨应该科学、严谨,对有争议信息的发布,应有基本的学术界共识,不应给社会造成恐慌,给产业带来影响。普洱茶中黄曲霉毒素风险可控,消费者可以放心饮用。

③、“网红食品”显现安全问题

2017年8月,因含有国家管制药品成分,广东佛山市公安局南海分局对一款名为“咔哇潮饮”的网红饮料进行了查处。无独有偶,被追捧的当红餐饮品牌“一笼小确幸”,也因食品安全问题,其在上海的店面全部停止营业,并从各大餐饮平台上消失。8月15日,国家食药总局官网公布,“三只松鼠”于2017年1月22日生产的开心果(225g/袋)被检出霉菌超标,其检出值为70 CFU/g,超出国家标准1.8倍。

中国食品科学技术学会的青年工作委员会副主任委员钟凯认为,有些“网红食品”、保健食品利用互联网平台销售,游离于现有监管体系之外,容易滋生欺诈、传销和食品安全问题。尽管互联网平台也是食品违法违规行为的受害者,但从消费者的角度来看,平台应该肩负更大的社会责任,同时消费者权益受损时应当负连带责任。

④、咸鱼致癌引发“吃货”恐慌

2017年10月30日,国家食品药品监管总局官方网站发布根据世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理列表。其中,被沿海省份喜食的中式咸鱼位列1类致癌物清单中。此外,我们日常生活中容易接触到的含酒精饮料、槟榔果、家庭烧煤室内排放、二手烟草烟雾等都在名单之中。该名单一经发布,引发广泛传播,人们对国际癌症研究机构发布的致癌等级高低与致癌能力强弱之间的关系等问题产生疑惑,咸鱼还能否正常食用?成为关注焦点。

国家食品安全风险评估中心技术总师吴永宁表示,对于如烟草这种类型的致癌能力极强的1类致癌物,国家采取严控吸烟。而对于咸鱼、烧烤、槟榔等1类致癌物,国家采取是尽量少食用的原则以减低暴露风险,对于个人爱好偶尔吃一点也没有必要紧张,因为只有长期较大量食用才是高风险人群。

吴永宁还指出,建议大家尽量吃新鲜的鱼及其制品。为了满足口味偶尔吃点咸鱼无妨,但不要太多;食用时还可以多吃一些蔬菜、水果。

⑤、法国奶粉疑被沙门氏菌污染召回

去年2月,法国政府于宣布在包括中国在内的全球范围内召回法国婴儿奶粉制造商兰特黎斯公司(Lactalis)生产的婴儿奶粉。该奶粉疑受到沙门氏菌污染

中国检验检疫科学研究院副院长兼总工程师陈颖表示,婴幼儿配方乳粉生产企业应强化产品质量安全管理水平,以降低沙门氏菌等微生物污染的风险。同时,定期对从业人员进行健康检查和食品安全培训;加强生产加工环节中沙门氏菌及其他肠杆菌科微生物的风险监测,为食品安全风险评估和早期预警工作提供科学依据。

⑥、“无矾油条”铝残留超标9倍

2017年12月,上海市消费者权益保护委员会官网发布消息称,在其对上海市油条进行消费体察过程中,发现部分餐饮机构所制作、售卖的油条产品存在铝超标的情况,其中上海一家网红餐饮店的“无矾油条”铝超标9倍。

国家粮食局科学研究院谭斌研究员表示,无矾油条不等于无铝油条。含铝食品添加剂(硫酸铝钾或硫酸铝铵,又名钾明矾、铵明矾)可以在油条等油炸面制品中按生产需要适量使用,但要求铝的残留量≤100 mg/kg(干样品,以铝计)。只要食品中铝残留量符合食品安全国家标准,就不会对人体健康产生危害。 在上海消保委发布的消息中,共抽检26个样品,只有一个样品铝残留量超标9倍,可以初步判定为超量使用含铝食品添加剂——明矾所致。在未超标样品中,9个宣称无矾油条的铝含量均值为6.1 mg/kg(3.97~9.73 mg/kg),未宣称无矾的16个样品的铝含量均值为6.36 mg/kg (3.94~16.4 mg/kg),这些样品中铝残留的可能来源,除了含铝食品添加剂,也可能来源于食物中天然存在的铝。

谭斌同时建议,相关部门加强食品安全风险交流,帮助公众正确认识膳食中铝的摄入风险,通过平衡膳食控制含铝食品的过量摄入。企业在生产、加工、储存过程中,应严格遵守相关食品安全国家标准和法规,严禁超范围和超量使用食品添加剂。另外,相关社会组织应严格执行新修订的《食品安全法》第一百一十八条规定中“食品安全风险警示信息和重大食品安全事故及其调查处理信息的影响限于特定区域的,也可以由有关省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门公布。未经授权不得发布上述信息”的要求进行。

⑦、网络餐饮监管加强

网络订餐近几年来发展迅猛,外卖在改变我们的生活方式的同时,也滋生了食品安全等新问题。

对此,中国烹饪协会副会长冯恩援指出,网络餐饮快速发展面临三大挑战,即入网商家资质与餐食偷工减料问题,考验网络平台的管理智慧;外卖餐盒、配送箱的环保、安全问题,是必须跨越的门槛;对派送员安全送餐的教育与培训,决定行业的社会影响。

冯恩援表示,国家对网络餐饮监管正在逐渐加强。网络平台应担负主体责任,发挥“以网管网”优势,加强大数据分析,及时分享检查监测、投诉举报信息,加强产业对接以全产业链的安全管控保障食品安全,同时推动公众参与、社会共治和监管方式创新。

⑧挂面可燃谣言再起

一段时间以来,有关挂面可燃的报道时有发生,并将“挂面可燃”的原因归结为“添加了塑料”等非法物质,或使用了对人体有害的添加剂,不明真相的网友纷纷效仿,并得出了相同的结论。

其实有关挂面可燃的谣言已经不是什么新闻,但却时常被冷饭热炒,以讹传讹,引发恐慌。成为动摇公众对食品安全信心的经典谣言之一。中国农业大学食品科学与营养工程学院沈群指出。消费者应选择正规企业生产,并通过正规渠道购买的面条均可放心食用。另外,行业组织、科技界以及媒体等应加大对面条或面食文化的宣传,科普面条的食品安全知识,增强消费者自身识谣、辨谣能力,破除这种低端、可笑的食品安全谣言,营造良好的食品安全舆论氛围。

评论