独立电影就是没市场?喜欢电影的我听的最多的一句话就是:“拍个人的东西不挣钱,没人看。所以应该先拍商业,再用这些钱去拍个人的东西”。

我想:拍商业的,是自己喜欢的吗?自己不动心,能成为作品吗?不成为作品,观众会买单吗?那除了被喷,消磨了对电影的热爱,还剩下什么?

经常看电影的人,喜欢了解电影背景的人会发现:还是有很多不错的独立电影,因为它的成功让大家忽略了这是一部独立电影。而且,有些导演都未曾接触商业,从处女作开始就一直坚持独立。

比如:大陆导演忻钰坤导演的处女作《心迷宫》

这部电影甚至在开机前几个小时还没拉到赞助,最后在决定宣布散伙时,等来了20万人名币的赞助。此后照常开机,拍一天筹一天。这部电影上映后广受欢迎,豆瓣高达8.6分,荣获金马奖最佳新导演、最佳原著剧本提名奖。

比如:今年上映的大陆导演周子阳的处女作《老兽》

该片获得金马奖“最佳原著剧本、最佳新导演(提名)、最佳摄影(提名)”奖和东京国际电影节“亚洲未来单元特别提名”奖。

很多人说这部电影是内蒙古版本的《老炮儿》,但据某电台导演自述,这部电影剧本从15年前就在筹划,并不借鉴于京版老炮儿。冯小刚导演饰演的“六爷”打小就是混混儿。涂们老师饰演的老杨是老了之后,因为家庭种种原因“混蛋”的。

原本本片暂定名为《老混蛋》,为了过审才更为《老兽》。这部电影也离不开独立,也同样是导演的处女作。周子阳导演也没有先商业再独立。好事多磨,从拍摄到后期配乐都是托朋友找朋友,自己上门找人。

他个人自述:去做不喜欢的无法获得创作的快感和乐趣,不如坚持自己所认为的。

再比如能把商业与艺术完美结合的克里斯托弗·诺兰,他的处女作《追随》也是彻彻底底的独立,为什么用彻彻底底一词?因为这部70min的长片拍了一年多,自编自导,演员是朋友、工作人员兼职,只能每个周末有空拍几个镜头。就这么用6千美元磨来了“旧金山电影节最佳处女作”奖。

还有提到独立不能落下的导演“理查德·科林莱特”:

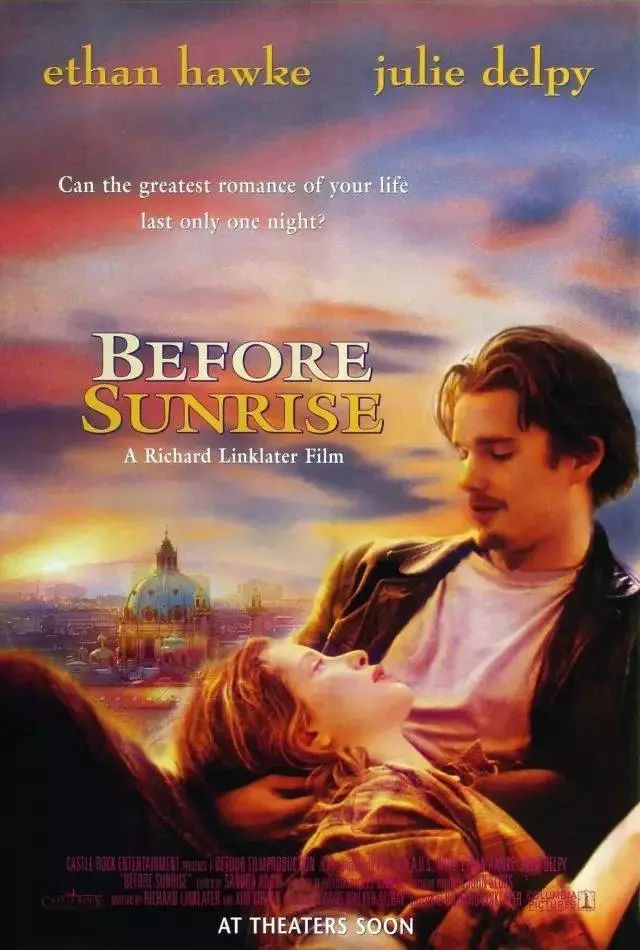

爱在黎明破晓前 Before Sunrise(1995)

美国青年杰西(伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰)在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜(朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰),两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时,杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番,即使杰西翌日便要坐飞机离开,与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。

爱在日落黄昏时 Before Sunset(2004)

九年之后,杰西已成为畅销书作家,而赛琳娜则是法国环保组织成员。杰西在新书里娓娓道来的,正是九年前的浪漫夜晚。在巴黎促销新书时,杰西与席琳在书店相遇,然而他们只有一下午的时光相处,日落之前,杰西要乘飞机赶回美国。

两人在午后的巴黎街头散步,在美丽的护城河上泛舟,无所不谈,兴致勃勃。可是就像命运的捉弄一样,快乐的时光像烟花一样醉人却短暂。

爱在午夜降临前 Before Midnight(2013)

如今又一个9年过去了,杰西与赛琳娜已经一起生活并有了一对双胞胎女儿,对人生和爱情也有了更多感悟。《爱在午夜降临前》就是撷取他们在希腊伯罗奔尼撒南部小岛度假的最后一天。

导演理查德·林克莱特和两位主演就像与影迷在赴一个每9年一次的约会,尽管三部曲的制作跨度长达18年,但故事情节几乎可以写在一张纸的背面。

电影惯于只用人与人的对话讲述故事,两位主人公或行走在静谧的村落,或悠然坐在露台和餐桌前,不断的讨论着文学、爱情、生活、两性等话题。

然而与前两部不同的是,随着他们终于走到一起,爱情的浪漫也开始被生活的日常琐碎和彼此相处的实用性取代,吵架拌嘴也随之而来。

如何在“婚姻”的面纱下维持爱情?电影将18年的感情铺开,再徐徐化解那些小小的怨念,呈现爱情最真实动人的一面。

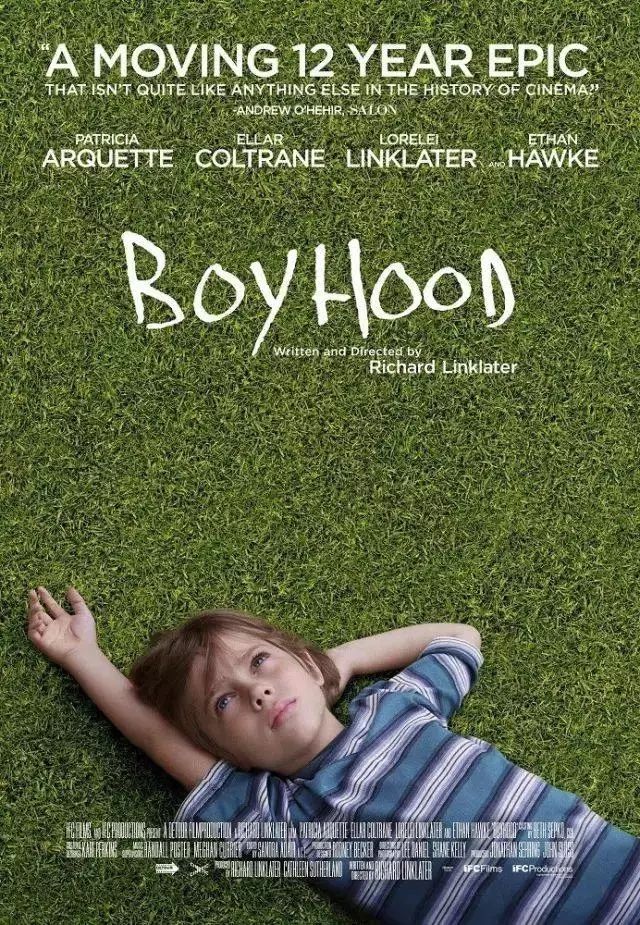

少年时代 Boyhood(2014)

本片讲述一个男孩从6岁到18岁的成长历程,导演理查德·林克莱特花了12年时间来完成这部作品。它仔细描绘了孩子的成长过程,及其父母各个方面的变化,可以让观众细致入微地体会岁月流逝的痕迹。为了不打扰主演艾拉·萨尔蒙的正常生活,拍摄均在他暑假期间的简短时间内完成。

这四部只是大众所熟知的,独立并没有让导演林克莱特无法坚持拍电影,独立的成功也没有带领他走向商业。

导演林克莱特于1960年出生于休斯顿,1982年在萨姆·休斯顿州立大学休学之后,赴墨西哥湾的海上石油钻井平台工作。后来他移居德州首府奥斯汀,组建了电影协会,并开始用Super 8摄影机拍摄电影。

独立、商业、艺术是人们永恒的谈论话题,是坚持独立,还是寻找艺术与商业的平衡点,每个导演都有自己的平衡杆。与其纠结于独立或商业,不如坚持内心。

评论