前段时间,知乎上有人截取电影《马利和我》的剧照,并配文抛出“为什么有些人开车到家后会独自坐在车中发呆?”这样一个话题,瞬间引发了人们对这种生活困惑的热议和共鸣。

这的确是一个令人深思的话题,尤其是在人心浮躁、物欲横流的现代社会。人们在白天忙碌于工作,奔走于生活,晚上身心疲惫地回到家中后,往往会一瞬间卸掉心里所有的伪装和防备,只想静静地陷入短暂的大脑空白。

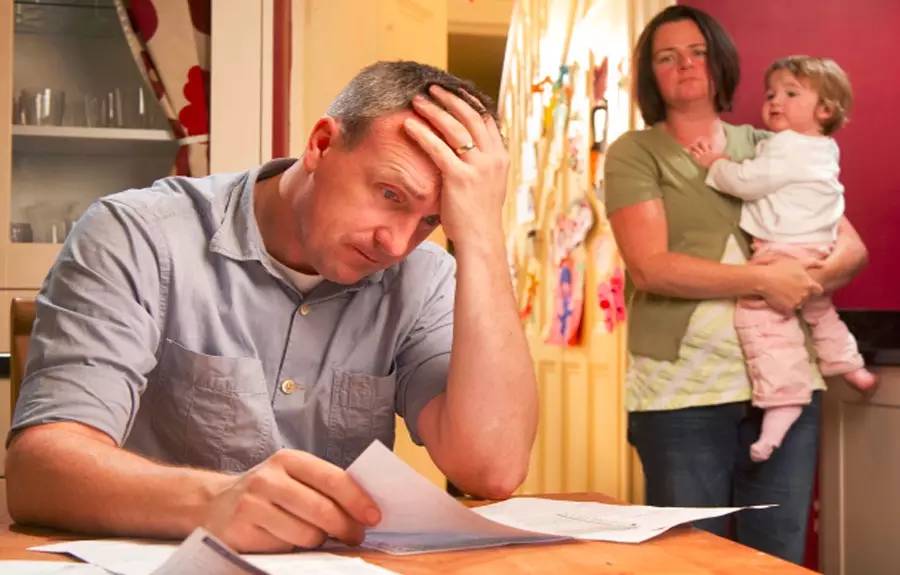

然而生活就是生活,冷静、残酷、欲罢不能,正如电影《马利和我》中所呈现的一样。男主角是一个媒体人,他娶到梦想中的妻子,成立梦想中的家庭,拥有梦想中的房子,生下梦想中的宝贝,得到梦想中的职业,似乎生活对他是梦幻般完美无缺。

可是下班后他却闷闷地坐在车里,呆呆看着忙碌的妻子,和淘气的马利。因为他失去了和妻子初恋的感觉、对当下生活的激情以及对未来人生的憧憬。于是,疏离感、陌生感、焦躁感油然而生,无所遁形。

那么,到底为什么有些人开车到家了却不肯下车,而更愿意独自坐在车中待一会儿呢?小编总结出两大原因——环境原因和个人原因。

环境原因

1.周边环境影响

经济高速发展带来的空气污染、视觉污染、噪音污染等正在一步步侵袭着人们的生活,在这种糟糕的环境下工作了一整天很疲惫,开车回家这一段路终于可以摆脱了,但时间太短,下车前再享受一下这种感觉。

2.工作压力

对都市白领来说,工作可能占据了生活的绝大部分,如果在工作中与上司、同事关系不和谐,或者对工作本身力不从心,会让人感到疲惫和沮丧。开车回家终于不用再理会这些不顺心的事了,只想一个人静一会儿。

3.家庭生活压力

忙碌的工作挤压了陪伴家人的时间,与父母、爱人和孩子的情感沟通变少,有时甚至不知道怎么表达;再加上水涨船高的家庭生活开支、孩子教育经费等等,压得人透不过气。上车前是员工,下车后是儿子、丈夫、父亲,只有在车上才属于真正的自己。

个人原因

1.独处空间

独处是一种处世的态度,是一种身心的自我调整,更是一种独立人格的体现。只有当一个人独处的时候,他才是最自由的。而车里是一个安静、私密、有安全感的空间,下车前听听音乐,与自己的心灵来次亲密对话,无忧无扰,自由自在。

2.调整状态

回到家将要面对的是最爱你的家人,无论一天中遭遇过怎样窘迫或悲伤的事,都不愿意让家人知道,让家人难过。下车前没必要假装坚强,要么好好地哭一场,要么痛快地骂一通,要么调整一下心情,然后以良好的精神状态回家。

3.思考人生

忙碌的一天也许你只是保持着机械的运动,没有时间来思考问题,而下车前一个人在安静、狭小的空间里,思绪游离于肉体之外,可以天马行空,可以无所顾忌,更有利于找到解决问题的方法,回到家很难有这样的氛围。

小编想起19世纪法国天才诗人兰波的一句话:“生活在别处”,倡导一种放任生命的体验,这是他穷其一生为之努力争取的梦想,又何尝不是我们普通人卑微而又艰难的渴望呢?

当持续的幸福来敲门时,我们似乎并不那么开心。因为敲门的声音越来越熟悉和单调,反而让我们对门后的故事缺少期待。生活的平凡相比生活的烦恼,更让我们感到枯燥无力,怅然若失,产生逃离家庭的强烈冲动。

而家庭的责任束缚了自己,困住了梦想中的各种可能。对渴望不确定和漂泊的年轻人来说,他们需要通过逃避惯常的生活,获得最大可能的试验空间,来整合与探索自我同一性。生命不可承受之重,让我们渴望摆脱和逃离。

做回自己,还是回归家庭,我们该如何选择。这或许并不是非此即彼的问题。根据埃里克森的社会心理发展理论,每个人的成长都是从幻想到理想、从迷茫到认同、从孤独到亲密。这意味着,在内心的成长过程中,我们先完成自我的追寻,再拥抱家庭的温暖。

所以,很多人开车到家后更愿意独自坐在车中发会儿呆,因为在小小的车厢里,他们获得了一种内心的放空状态,不必在工作和家庭之间迅速转换。当家庭和工作成为习以为常的模式时,他们已经没有了最初的新奇和动力,启动这些模式变得越来越费心和疲乏。他们逐渐丧失了最富活力最为真实的自己。

但正如电影男主角的妻子所说的,婚姻和当父母是世界上最困难的工作,在彼此联系形成家庭的途中,我们会丧失很多。这些丧失有意义与否,在于是否促成自我成熟。生命的风景,有高峰,也有低谷,有清泉,也有沼泽。我们永远在路上,最终的彼岸是一个经过心灵洗礼后、更加丰富而成熟的自己。

(上海汽车博物馆原创出品,转载请注明来源)

评论