作为一名维吾尔族学者,我越写越感到中华传统文化的博大精深,兴趣越大。

因为从地理位置上讲,很早的时候,中原汉文化沿着丝绸之路,通过河西走廊传入新疆再传到中亚国家。而汉文化在各方面对新疆都有着很深的影响,我感觉越挖越深,沉浸其中,其乐无穷。

1966年,我出生在伽师县,从小在汉语学校上学,和汉族老师、汉族邻居们相处得都非常好。1984年,我考上了西北民族学院历史系。毕业后,我分配到了自治区博物馆工作。

那时候,我一边研究,一边写作,对新疆古代服饰有了深入的了解。那些西域先秦时期鞣制皮革、纺织毛布、绘染图案的技艺,融入了东西方艺术风格汉唐时期的丝绸、棉布服饰等,华美兼具民族风格的宋元明清服饰等。一件件精美的文物,无不反映着古代新疆地区受到中国古代服饰的影响产生的变化,以及其棉纺、丝纺和毛纺技术都具有较高的水平,揭示着新疆一体多元文化交流、融汇、创新发展的轨迹,让我时常荡漾在先秦时期至清朝的新疆古代服饰历史文化长河里。

我时常在想,博大精深的中原文化,为什么会出现在新疆?这和古代新疆人包容、开放的心态有着很大的关系。同样,这种开放、包容的心态,值得今天的我们学习。

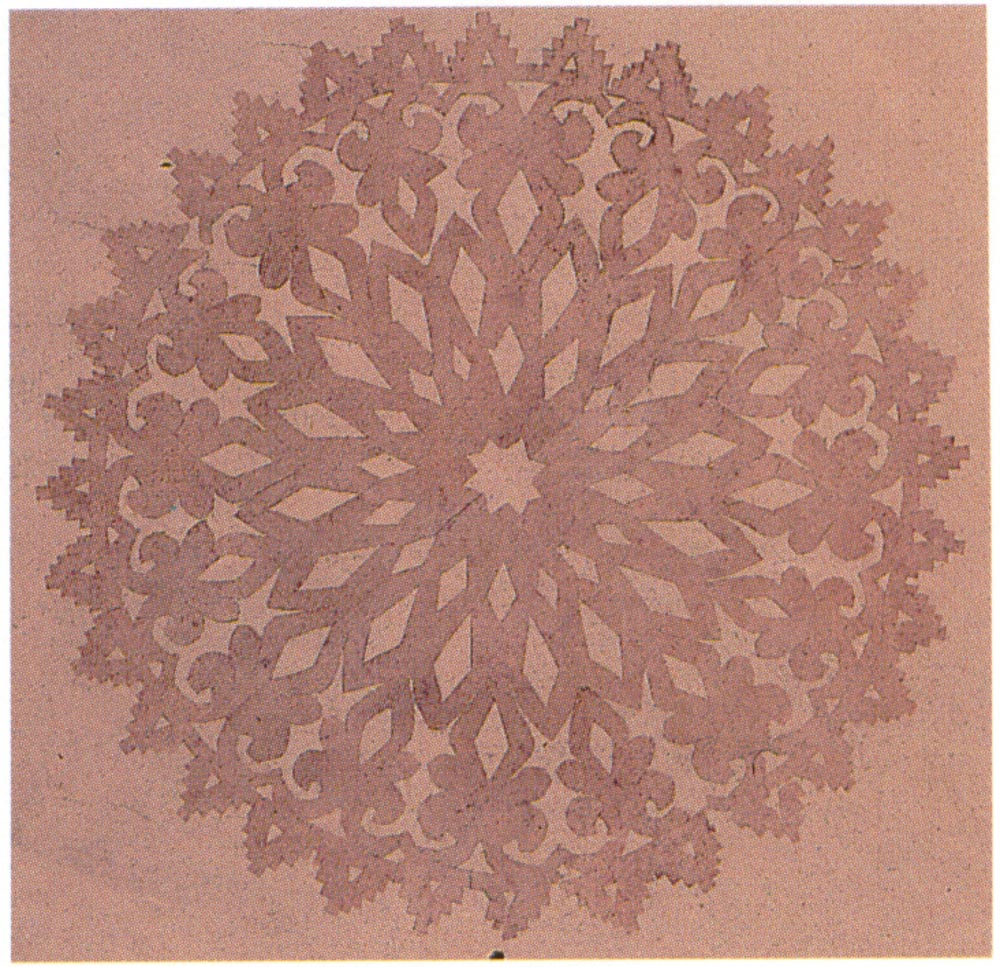

剪纸

说起剪纸,它是我国历史悠久的美术工艺品,但令许多人意想不到的是,我国最早的剪纸实物竟出自新疆吐鲁番古墓中,是1500多年前吐鲁番一位心灵手巧女子的艺术作品。

该剪纸1959年出土于吐鲁番阿斯塔那303号墓,不仅保存非常完好,而且构图对称、画面均匀、线条流畅、美观大方,完全可以和现代民间剪纸艺术相媲美。

除此外,吐鲁番阿斯塔那还出土有其他几副对马团花剪纸、和对猴团花剪纸、对蝶团花剪纸、菊花纹团花剪纸、人形剪纸等。

这些剪纸的剪技也比较精湛,图案十分精美。它们采用重复折叠的方式和形象互不遮挡的处理手法,与今天的民间团花剪纸极其相似。“对猴”“忍冬”“菊花”等艺术形象,装饰风格采用团花式,色彩偏黄,间带蓝色。五幅作品分别以“成双成对”的表现形式展现,说明人们在那个时候就已经掌握了纸的可折叠性,创造出对称与均衡的艺术手法。这足以证明,当时的剪纸艺术已经臻于完善。

学者们认为,剪纸实物虽然最早出现在新疆的吐鲁番古代墓葬中,但它的起源还是在中原地区。 有人推测,早期的剪纸大约跟道家祀神招魂有关,如杜甫诗中云“暖汤翟我足,剪纸找我魂”。这副剪纸似为窗花类的装饰品。

回顾中国古代剪纸艺术发展的历史,新疆北朝至唐代的剪纸艺术,应是新疆剪纸艺术发展的鼎盛时期,也是中国剪纸艺术发展的重要时期,以上吐鲁番古墓中出土的剪纸实物足以说明了这一点。但现在新疆的剪纸水平,无论从规模上还是技艺上,都大大落后于中原各地。

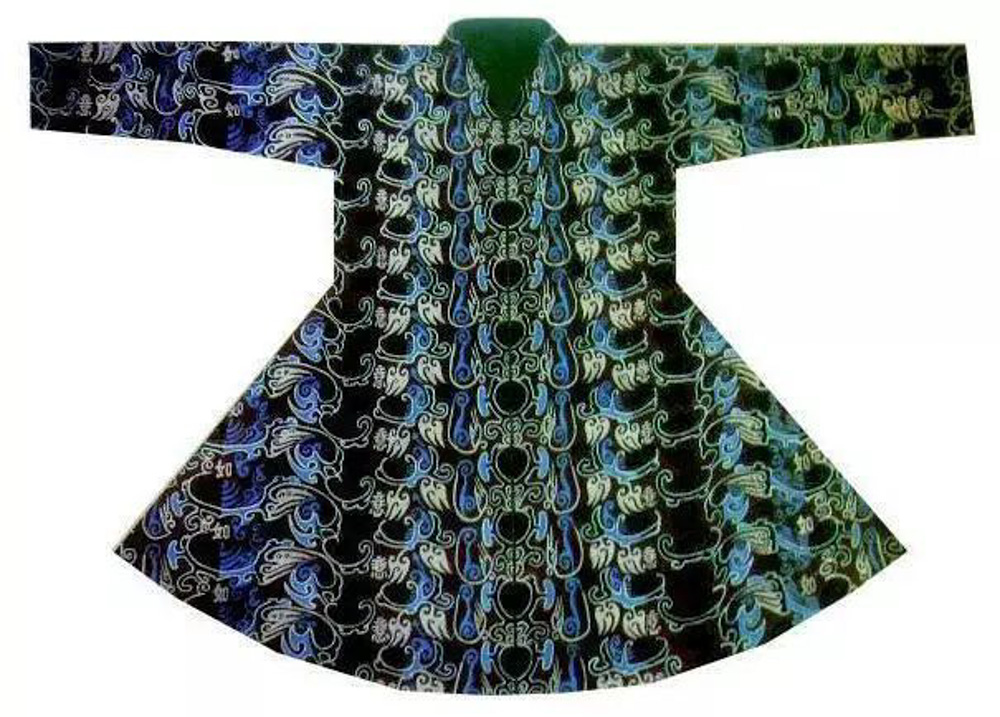

“万世如意”铭文锦袍

1959年秋天,新疆维吾尔自治区博物馆李遇春带领克尤木·霍迦、艾合买提、托尔逊、阿吉等考古队员,带着馕、面粉、装了水的铁桶,离开了民丰县城,往北向尼雅沙漠走去。这是一个十分年轻的考古队伍,他们在尼雅遗址清理了10处房屋,发现了近千件文物标本。他们最大的收获是发现了东汉时期精绝贵族夫妻合葬墓,这件“万世如意”铭文锦袍出土时就穿着于深目高鼻的人身上,而且保存较好,其款式具有西域胡服特征,色彩图案中原特色明显,像这样如此奇特的服装在内地是十分少见的,因而显得非常珍贵,其学术、文化艺术价值很高,可以称得上新疆维吾尔自治区博物馆的镇馆之宝。

位于塔里木盆地南缘民丰县以北100公里处的尼雅遗址,在汉晋时期是西域36国之一的精绝国所在地。关于精绝国的情况,在《汉书》和《后汉书》中均有记载,“精绝国王治精绝城,去长安八百二十里,户四百八十,口三千三百六十,胜兵五百人。”从尼雅废墟保存的遗迹来看,村落民居鳞次栉比,牛舍羊圈比比皆是,水塘涝坝络绎不绝,还有高耸的佛塔,这些都表明这里曾经是繁荣一时的国度。汉朝在这里设精绝都尉、左右将、译长等官员,并实行军事屯田。精绝国原是一个独立的小国,后被强大的鄯善国所灭。关于精绝人的服饰在史籍中难以见到,尼雅古墓中出土的“万世如意”铭文锦袍在内的大量服饰实物,填补了这方面的空白。

这两件锦袍色彩十分鲜艳,图案纹饰比较密集,花纹繁茂,除了隐约可见的“万世如意”铭文之外,最为多见的还是锦袍上的花草纹饰——茱萸纹和云气纹。这两种纹饰是中原人喜欢的图案,多用于丝绸缝制的服饰当中。

“万世如意”这个词现在使用非常普遍,何时出现的呢?考证起来比较困难。有人认为如意是佛教寺院里使用的一种法器,源于印度。佛教经文冗长而又繁杂,不容易记住,法师时常将经文的主要内容记在法器的手柄上柄,讲经时手持如意柄,以备遗忘。随着佛教的传入,这种法器从寺院流入民间。因为它一端形状像手指头,比较适合做挠痒痒,使用者都能称心如意。所以人们便将此物称之为“如意”。

也有人指出如意原是一种实用的生活用具,老百姓经常用它来”挠痒痒,形状如同人的手爪,后来逐渐为帝王及达官贵人所接受。最初原型结合如意的头部呈弯曲回头之状,被人赋予了“回头即如意”的吉祥寓意,万事如意起源于此,最早应该是东汉,尼雅遗址出土的东汉时期的“万世如意”汉字铭文锦袍,无疑是一个有力的例证,填补了这方面历史文献记载不足的空白。

“万世如意”作为是一种祝福人们美好、幸福、祥和的语言,两千多年来一直盛行不衰,直到今天仍然是喜庆节日时相互祝福的祝词之一,另外,1995年民丰县尼雅古墓中出土的“五星出东方利中国”铭文织锦护膊,“王侯合婚千秋万岁宜子孙”锦,“世毋极锦宜二亲传子孙”铭文锦手套,都具有大吉大利,长生不老,多子多孙等含义。这些铭文的服饰在西域古墓中出现,无疑反映了汉晋时期中原文化对西域服饰文化的影响,也反映了当时西域与中原有着一定的经济文化联系。

唐代新疆的馕和点心

馕是维吾尔人的主食,维吾尔谚语中有“一日不可无馕”的说法。有人认为馕是由波斯传入西域的,但考古资料表明,馕并非如此,在新疆3000多年前的哈密五堡墓葬中就有比较原始的馕出土。

1972年,考古工作者在吐鲁番阿斯塔那唐墓中发现了一个直径19.5厘米的馕,呈圆形,出土时碎为12块,土黄色,已经脱水干化。其原料为小麦粉,是在馕坑中烤制而成的,它中心薄,边缘厚,中央戳有花纹,样子与现在新疆维吾尔族家庭日常所吃的馕完全一样。馕是农耕文化的产物,在吐鲁番地区出土的馕,不但说明在唐代时生活在该地区的人们普遍食用馕,而且也是研究当时人们饮食结构的重要实物。

在阿斯塔那唐墓,考古工作者还发现了一个1000多年前的小馕,此馕显得十分娇小,直径只有3.9厘米,用白面制成,表面有芝麻,保存得相当完好,已经和现在人们经常吃的“托喀西”馕没有什么区别。

馕,在波斯语是“面包”的意思,它在历史上称谓很多。大约相当于宋代的喀喇汗朝时期,维吾尔族著名学者穆罕默德·喀什噶尔,在他的《突厥语大辞典》中,记载有托喀西、艾提买克、琵斯凯其等11种馕的称谓。

馕在中原地区还被称其为“胡饼”、“炉饼”,南北朝时期著名的农学家贾思勰的《齐民要术》的“食经”中就详细描述了打馕的技巧,可见馕由来已久。按刘熙《释名》的解释指的是一种形状很大的饼,上面敷有胡麻。唐代白居易诗中云:“胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉”。馕传入中原地区后,也深受汉族人民的青睐,后来又演变成大饼、烧饼、锅盔、火烧等面食品种。

吐鲁番阿斯塔那墓葬还出土了各种花式点心、月饼等。宝相花是一种印度传入的佛教纹饰,多出现在丝绸和其它器物的表面,聪明智慧的吐鲁番居民把这种花纹移植到食品当中,如现陈列于新疆博物馆历史展厅的阿斯塔那唐墓出土的一个圆形月饼上,模压而成的宝相花纹清晰可见,十分精美。这里出土的环形点心,用手工捏制而成,造型新颖别致。此外这里还展出了阿斯塔那唐墓出土的梅花式点心、菊花式点心、四棱式点心、四瓣花纹点心、八瓣花纹点心、叶形面点、筒形面卷等,都以小麦粉为原料,做工极为精美,无论是捏制,还是模压,均达到了相当高的水平。

—— 完 ——

阿迪力·阿布力孜 ,毕业于西北民族学院,1988年参加工作加入新疆博物馆。现在在博物馆保管部,主要负责博物馆展览策划、内容设计、文物鉴定、文物研究、新疆历史文化研究。曾出版《新疆古代服饰艺术》《新疆古代俑塑艺术》、《古代西域服饰撷萃》等著作。