一

在我妈众多的微信群里,最近又新增了一个,叫做 “涮羊肉听摇滚”。

按理来说,“摇滚” 什么的实在和我妈搭不上边,作为一名中年才事业开花的律师,她总是过分地要求正派,对一件衣服最高的赞赏也是 “雅致”,虽然热衷于买各种毛衣和裙子,但在我眼里,也都只是在一个有限的区间,寻求一点点变化而已。

几天前,我妈给身在上海的我发来一首歌,是刘冬虹与沙子乐队的《星星落在我头上》,她说听得心里痒痒的。过几天他们来济南,在班卓酒吧演出,她打算去。我把歌转发给朋友,他和我一样没听过这个乐队,也和我一样对我妈这么兴致高昂感到惊讶。

但同时,我又替她担心,我知道live house是个什么样的地方,那里的脏乱差,人挤人。若干年前,我去看如今已经过气的“逃跑计划”,结果我被pogo的人群挤掉一件外套,和我一起的朋友被挤掉一只鞋,一只包,我们沮丧又好笑,坐在路边等着各自的妈来接。我担心我妈融入不了这种场景,或许需要一个人陪着她,于是我向她提议,回济南陪她一起去看,她也显得特别开心,以至于朋友们后来都问我:“你陪你妈看演出?你是不是说反了。”

很快证明,我的担心也是白费,她不仅不孤单,还有一整个亲友团,那些都是她常驻的微信群里的群友:大学老同学、还有同学的同学 —— 她甚至拉上了自己的大学班主任,一位研究日本神道教的教授,今年六十岁。

临去之前,我妈早早地挑好了裙子,换了三种不同款式的黑色上衣,跑到我房间问我应该穿哪件。我说,到时候现场很暗的,可能都看不见你穿什么。

她说:“我知道,好像还得站着听是吧,主持人还说会给每个人一个发光的猫耳朵。”

我心想,这到底是看摇滚演出还是听演唱会呀?

但她很快又加了一句:“傻瓜才戴那玩意呢。”

二

其实对于我妈听演出这件事,我并没有特别意外,这或许是她打开 “知觉的大门” 的一个征兆吧,除此以外她还说,最近想学个乐器了。她向一名小提琴生产商请教,她这个年龄,学个什么比较好?

“人家看了看我的手,不建议我学小提琴,说我平时习惯了工作家务的姿势,很难再做那么拧巴的动作了。”

我爸说:“也不光因为这个,从你以前学车也能看出来,你四肢就不是很协调。”

我妈翻了个白眼:“后来我想要不学吉他吧,也算是培养个兴趣。”

我爸说:“是得培养培养,你都没什么爱好,还不如我。”

我爸说得没错,他一直嫌弃我妈的听歌品味太老土,家里有关音乐的东西,除了我,就都是我爸的了。他年轻的时候去广州出差,走进一家音响店,摆着座位,放电影,他觉得那声音简直是天籁,于是买下许多音响测评杂志钻研着,终于,1997年发了年终奖,他如愿以偿地买了一套 JBL。千禧年我们搬进现在的家,它也就跟着搬进来,郑重高贵地站在那儿。多数时间我对它视而不见,好像那不是电器本身,而成为了我家天然的一部分。

家里放张雨生,张惠妹,惠特妮休斯顿和Michael Jackson(也是很千禧年的品味)。或者一家三口围坐在一起看《星光大道》,我妈看得最开心,里面的人唱什么,她就听什么。也买了家用的卡拉OK,我妈跟着我爸唱,有时候也唱她喜欢的蔡琴,《恰似你的温柔》 和 《羞答答的玫瑰静悄悄地开》。我盯着电视里不断变换的人脸,感到非常幸福。那时候家里窗明几净,我还小,爸妈年轻,还有一台似乎很厉害的音响,是一种完全没有任何忧虑的感觉。

事情当然没有我想得那么简单。我所不知道的是,那段时间我爸成了家里唯一的收入来源,我妈放弃了体制内的工作,打算考研。于是脱产了好几年,肚子里还怀着我弟弟,她读法学硕士,考司法考试,读完硕继续考博,只是接连两次都没有考上,那大概是她最艰难的一段时间。我妈落榜以后,和当时住在寄宿小学的我通电话,电话那头她在哭,而我太小了理解不了个中滋味,依稀记得那种模糊的难过和担忧。

也是在我妈脱产的那段时间里,家里的音响逐渐被弃置不用,两台功放也被扔进了储藏室,因为,我弟弟出生了。

三

音响成了摆设,他们的听歌场景就转移到了车上。最早是一辆桑塔纳两千,四个喇叭。后来家里换了车,音响也升级成了十一个喇叭。父母放的歌我自然是不爱听的,所以一般我会塞上耳机,用来抵抗张雨生或者谭咏麟。之前看过一个小说,也描述了类似的场景,在一个雨夜,小男孩低着头坐在汽车后排座位上,戴上耳机和兜帽,拒绝和父母沟通,非常中二的画面。

我其实能理解那个男孩。初中时的我也不是很快乐,总是在独自听歌,傍晚放学,一个人塞着耳机踢着路上的沙子回家去。

在以前,我从来没和父母交流过音乐,也觉得这个话题无法交流,也不关心他们听什么。这是生活最常见的那一面,平稳行进着。但随着我逐渐长大,有时会看到一些闪光的缝隙,就好像生活突然翻了面。比如我爸告诉我,其实他听歌是受到我的些许影响的,他打开电脑里下载的mp3向我展示,里面有“草东没有派对”的《烂泥》,我猜想是不是某次我在朋友圈分享了这首,被他发现了;或者一次家里大扫除,我用电脑放歌,切到了一首Nirvana的《Lake of Fire》,前奏似乎戳中了我妈心底的某个点,她竟然要求我再多放几遍。

类似的故事还有很多,朋友们的父母听见自己儿子(女儿)放的歌,觉得喜欢,便自己去搜歌名下载来听,于是在他们的车载歌单里,就多了Coldplay的《The Scientist》,或者陈绮贞的《旅行的意义》。 在生活方式上,他们需要听儿女的了,而不是反过来。

弟弟也在逐渐长大,上初一。听着我和我爸的讨论,他从 iPad 上抬起头搭腔:“哎你们听没听过一个《英雄联盟》的配乐,特别好听!”

我爸起初不想搭理他,但他执意要放,是一首旋律悦耳的流行女声。没想到我爸却眼前一亮:“诶,这歌叫什么啊?”

这是他现在的听歌趣味。在他上大学的时候,喜欢的可不是这些,而是崔健和张蔷,那时候男生宿舍都崇拜崔健,觉得词写得也好,也有冲撞力。正版磁带太贵,就一个人去买,其他人拿着空白带,来到外语学院的一个小小窗口,打着录英文学习磁带的幌子翻录摇滚歌曲。

可是现在,他觉得歌词里的反叛和意义都不再重要,毕竟该经历的都已经经历过,就不想再喝任何鸡汤。他听蔡健雅,在车里循环播放《红色高跟鞋》,或者其他国外流行歌曲。听不懂歌词也无所谓,“好听就行。”

“五十而知天命,我和你妈虽然还没到这程度,不过也快了。”

然而,反倒是我妈开始对各种感官体验更敏感了,她在能够得着的范围里找歌听。微信收藏成了她的宝库,里面不仅有新三板文章,还多了崔健、许巍和齐秦。她不止一次地赞美许巍的《蓝莲花》多富有诗意,李宗盛的《山丘》多与众不同,我也就认真听她说着。我不听许巍,对李宗盛的感受也不很深,由于年龄的差距,我知道她口中的 “人生” 和我经历的人生到底是不同的,但我能明白,她正在经历全新的阶段,若干年前模糊的担忧一点点被擦去,终于变得越来越清澈了。

是在我14岁时,我妈才如愿以偿当上律师的,自此以后,她的日子渐渐好起来,“律师这个行业,越老越吃香。” 自己至少还能再工作十年,这就已经很满足,所以她觉得生活还有很多可能性,心态也越来越好。而对我来说,最直接的好处是,她从来不催我找工作或者嫁人,她觉得一切都不急不慌,可以慢慢来。当我对她提起我写文章有时会被评论区骂,她会说: “你这么想,你写东西就是为了找骂的呗。” 我就这样被散漫地放养着,后知后觉地成长起来。

弟弟的学校离家太远,我妈索性在那附近租了间房子,白天工作,晚上去租的地方照顾弟弟,而我去了上海读大学。有一阵子,我爸也经常出差,他给我发消息,说我们一家四口现在是分隔三地啦,语气很落寞,听上去像是刚喝了酒,也像梦中的喃喃自语。我心里很难过,却也不知道说些什么。

这种感觉很奇怪,我长大后离开了家乡,回家的次数越来越少,但是在心灵上却和父母的距离越来越近,我开始体会到他们作为人本身的情感,而不只是父母这个角色,而他们也终于不再把我当成小孩子了。

四

济南的冬天没有老舍描述的那么迷人,趵突泉也不会冒热气,它就只是冷而已。每次我都想这样和别人描述我的家乡,因为我在这里待了太久。

人如果在一个地方待得太久,总归会受不了的吧,不知道一直在这儿的爸妈,他们是怎么想的呢。吃完涮羊肉,冷风迎面吹着,我们走在环山街上。

踏进酒吧,这里没有赛博朋克风格的年轻人聚在门口抽烟,大家都打扮得干净规矩,我有点失望,猜想要么是今天演出的乐队不够时髦,要么就是济南本身不够时髦了。我甚至撞见了高中校友,他留起了长发,但除此之外,也像是一点没变。

尽管如此,我妈还是感觉非常新奇,她开始忙着拍照,自拍,也给别人拍,因为从来没来过这种地方。似乎是过了很久很久,灯光才开始变暗,刘冬虹出场了。

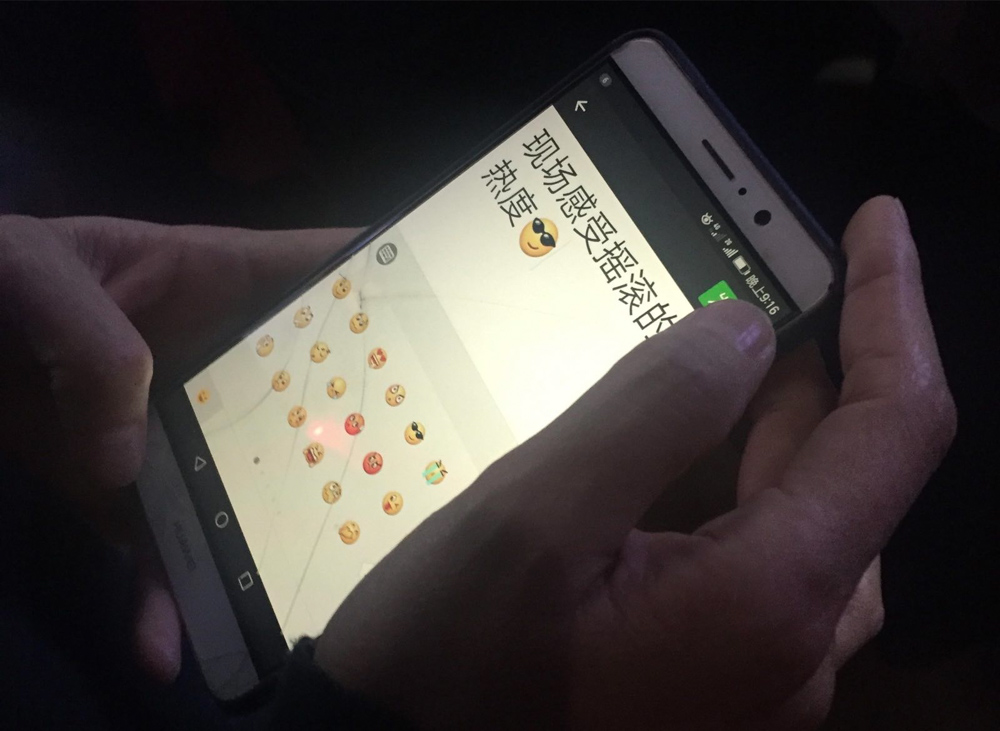

受到气氛感染,我们放松下来,我妈掏出手机,一字一句地发朋友圈:“现场感受摇滚的热度。”

如果在以前,我会不会对她说 “你根本不懂什么叫摇滚” ?但是现在,我却挺喜欢她这样的,世界在她面前不仅没有关上门,反而徐徐打开了,这可能才是真正的酷和放松。我有时候觉得要扶父母们一把,有时又觉得他们也有自己的世界,凭什么要年轻人来扶呢。一瞬间这样想着,又一瞬间觉得,可能这些也不重要吧。

我妈关上手机,戴上她曾经嫌弃过的发光猫耳朵,走进人群里陶醉地摇晃起了身体 —— 演出终于开始了。

—— 完 ——

尹清露:刚大学毕业的年轻作者,VICE中国撰稿人。

题图:2018年1月6日,刘冬虹与沙子乐队在山东济南的班卓酒吧演出。

图片由作者提供。