文 | 多米

2017年年底,第30届阿姆斯特丹纪录片电影节(IDFA)的官方选片名单中,有五部中国纪录片入围。

被称为“纪录片奥斯卡”的IDFA,创立于1988年,是欧洲最大的纪录片电影节和纪录片市场,也是世界上最重要的纪录片电影节之一。它为世界范围内的导演、制片人、买家、投资人和观众提供了一个广阔的交流平台,在全球纪录片领域有着很大的影响力。

2016年,在IDFA进行首映的纪录电影《摇摇晃晃的人间》和《中国梵高》都曾引起不小的反响,王久良执导的《塑料王国》更是唤起人们对于环保话题的重视,推动了环境治理的步伐。

2017年,IDFA入围影片数量达402部,其中来自中国的纪录片作品有潘志琪的《二十四号大街》(入围长片竞赛单元),宁佳伟的《惊蛰》(入围中片竞赛单元),赵琦的《行走敦煌》(入围纪录片实验竞赛单元),王申的《芳舟》(入围荷兰竞赛单元),以及萧潇的《团鱼岩》(入围新人竞赛单元)。接下来,我们将整理上述五部影片的具体信息,看看过去的一年中,具有国际影响力的国产纪录电影都有怎样的魅力。

潘志琪 《二十四号大街》

24th Street

片长88分钟

入围长片竞赛单元(IDFA Competition for Feature-Length Documentary)

2010年的杭州,“二十四号大街”是全新城市开发项目的一部分,建设期间吸引了大量农民工及其家属。他们在此搭建棚户居住,形成了一条与城市文明截然分明的棚户街区,刮风漏风、下雨漏雨。影片主人公老苏和女人琴在这条街上开了家棚户饭馆,自己就住在店里。他们在附近挖地种菜,而顾客则是工地上的建筑工人。开发建设热火朝天的时候,没有人来管这些“违章建筑”,棚户区居民与城管相安无事。但随着城市快速发展,城里已经逐渐没有了他们生存的空间,他的棚户和菜地总因工地开工而面临搬迁。

老苏只能选择继续漂泊。在外闯荡三十年后,尝试回老家谋生的老苏,发现中国的农村同样发生了翻天覆地的变化。而他已经不能跟其他农民工一样通过家庭维系与故土的关联。于是闯荡城市的老苏再一次错过了农村发展的列车。

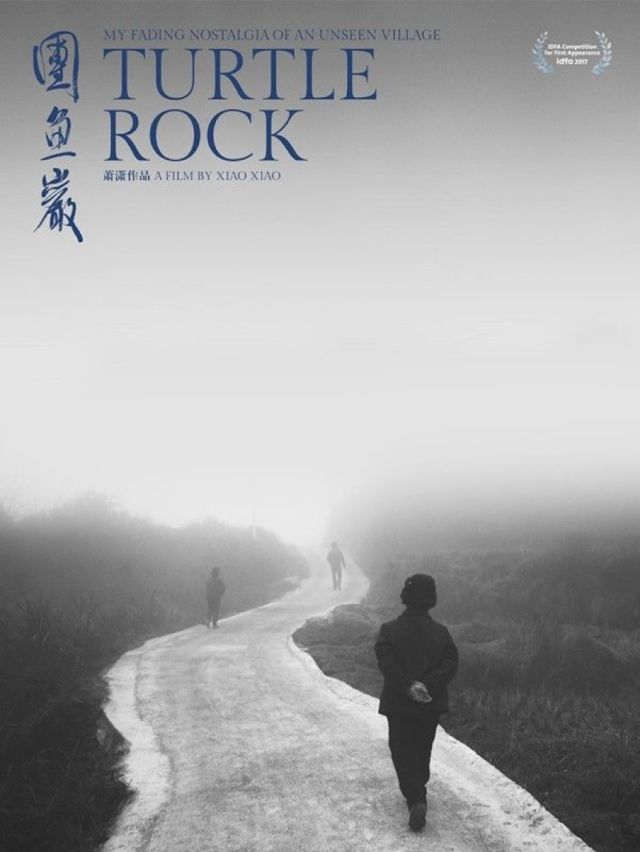

萧潇 《团鱼岩》

Turtle Rock

片长101分钟

入围新人竞赛单元(IDFA Competition for First Appearance)

这部影片从一家村民的日常生活展开:近八旬的外婆仍在不停劳作,操持家务。面对日益临近的大限,她每日烧香拜佛,并要求外地打工的儿子回到身边;舅舅回村后只能靠山吃山,拮据度日,生活日益艰难和迷茫;而表弟厌倦了打工,回村饲养土鸡却负债累累;同时,邻居李叔在外工伤弄瞎眼睛,只好回山休养,失去了经济来源。

村口有块叫做“团鱼岩”的巨石,它同时也是这座村子的名字。村中传说,一只神鳖在升天时被雷击中,落地为岩。村名背后的深山神话仿佛也在隐喻着村子的命运。

导演萧潇出生于中国湖南,2008年毕业于中国美术学院摄影系。《团鱼岩》的拍摄过程中,萧潇回到幼年生活过的湖南农村,把镜头转而对准自己人生最初的成长之地、精神故乡,拍自己的外婆、舅舅、表弟和邻人。全片放弃色彩、仅用黑白。这对光影和构图提出很高的要求,对于实拍纪录片来说更是近乎苛刻。萧潇通过独树一帜的影像风格、极具张力的镜头语言、对庸常生活和自然场景细致入微的描写来表现人的一种根本性存在,并以散点透视的叙述方式交织起这个看不见的山村人与人、人与家园、人与神之间的关系。

不同于《二十四号大街》中人物的挣扎,《团鱼岩》中更多是静默的心酸。艰辛用诗意的方式渗入影片的每一个画面,笼罩着片中的每一个人生故事。

王申 《芳舟》

Lady of the Harbour

片长95分钟

入围荷兰竞赛单元(IDFA Competition for Dutch Documentary)

《芳舟》的主要拍摄对象是一群居住于希腊的华人。在愈百万中东难民通过希腊进入欧洲避难的环境下,雅典唐人街的风云人物、旅居希腊15年的大姐大陈雪艳四处游说,组织起一支希腊华人志愿者团队,扛着各自商店里的义乌鞋帽、广东牛仔裤来到海岛、边境、难民营救助新到来的叙利亚客人。陈雪艳的做法是为了弥补对于父亲意外去世的遗憾,同时唤回女儿的心。

本片为中国导演王申与荷兰制片人、剪辑师合作制作。《芳舟》团队里的很多华人也是十几年前偷渡到欧洲的,甚至有些人的入欧经历与叙利亚难民非常相似。导演王申察觉到,经济地位较低的中国移民往往更加渴望融入当地社会。这片土地在他们绝望的时候给了他们希望,在他们无家可归的时候给了他们庇护。片中陈雪艳对志愿者队员说,希腊曾经给了他们机遇,而如今希腊有难,当地华人也应该尽力帮忙度过难关。

“身份”的多元性成就了人物的复杂性。前偷渡客、希腊居民、外来移民等多重身份让这些希腊华人对难民的遭遇有着更加切身的体会。导演表示,“共生”正是他为难民潮到的答案,而这也是整个多元文化社会的根基。

宁佳伟 《惊蛰》

Awaken

片长63分钟

入围中片竞赛单元(IDFA Competition for Mid-Length Documentary)

实验性影片《惊蛰》完全放弃对白,以家乡辽宁的渔民为题材,探索人与自然之间的关系。冰封的海面上,一艘等待冰海融化出海捕鱼的渔船带观众走近渔民的生活。没有对白的情况下,只有海面上的作业声不断回响。从一开始的主观视角到后来镜头、音乐、音效的运用,《惊蛰》用与众不同的气氛吸引着观众感受影片的魅力。

本部纪录片的导演宁佳伟生于1988年,硕士毕业于四川美术学院新媒体艺术系。2013年他的实验影像作品《events》曾入选十二届中国(南京)独立影展、北京独立影展;2015 年纪录片作品《儿子》参加第四届加拿大温哥华华语电影节、第八届北京新人电影节新晋导演单元。本次入围IDFA的作品《惊蛰》也曾荣获2016年四川美术学院优秀毕业创作学院奖、2016年ISEE北京歌德学院国际录像艺术展映,入选2017年中国传媒大学第六届中国纪录片学院奖、2017年NAVSTEVA布拉格影展以及2017年中国美术馆影展。

赵琦《行走敦煌》

The Cave

片长13分钟

入围纪录片实验竞赛单元(IDFA DocLab Competition for Immersive Non-Fiction)

实验竞赛单元,《行走敦煌》的实验性体现在媒介技术的革新,用VR影像展现敦煌石窟的景色。导演赵琦可以说是本届IDFA入围作品中最知名的中国导演。由他担任制片的《归途列车》曾获2009年IDFA的最高奖项,2011年作品《殇城》关注08年四川地震灾民,入选圣丹斯纪录片主竞赛;2015年《大同》更是在中国电影界引起轰动。

本部影片取材于敦煌,这里曾是欧亚大陆的交通要塞,东西方贸易的中转站,佛教传入中原的枢纽。人类四大文明体系在敦煌相遇,艺术、技术、经济盛极一时。而留存在莫高窟的图像,如同中古时期的纪录片,吸引着无数旅人长途跋涉,只为一睹真容。《行走敦煌》通过建模,对敦煌壁画进行重现和重新表达,以全新的形式展现了平日不向游客开放的莫高窟第285号窟。这是中国第一次用VR作品参加国际竞赛,导演赵琦表示, “用新的科技手段探索新的叙事,我们并没有落后多少,这让我挺高兴的。”

本届IDFA入围的中国纪录片,不仅有高品质,在艺术视角、影音处理、媒介技术等方面也都有所突破。中国纪录片正在世界市场开拓出一片天地。

评论