作者:立佳

编辑:闫宝

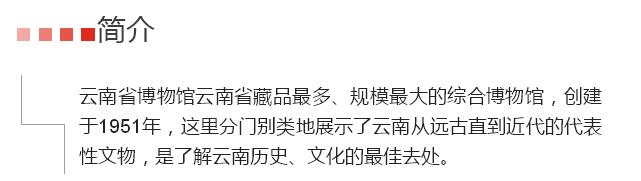

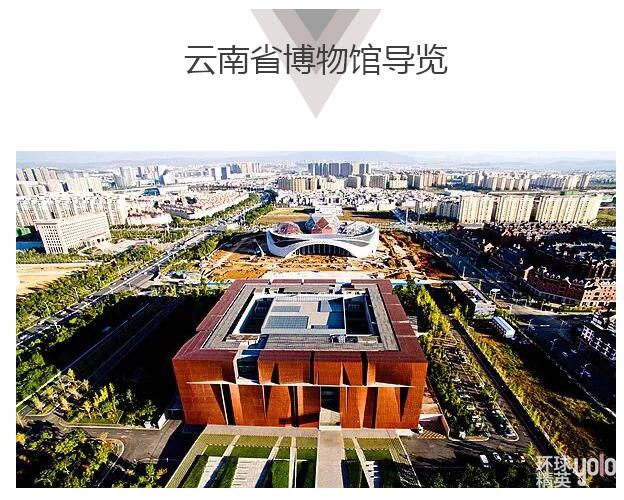

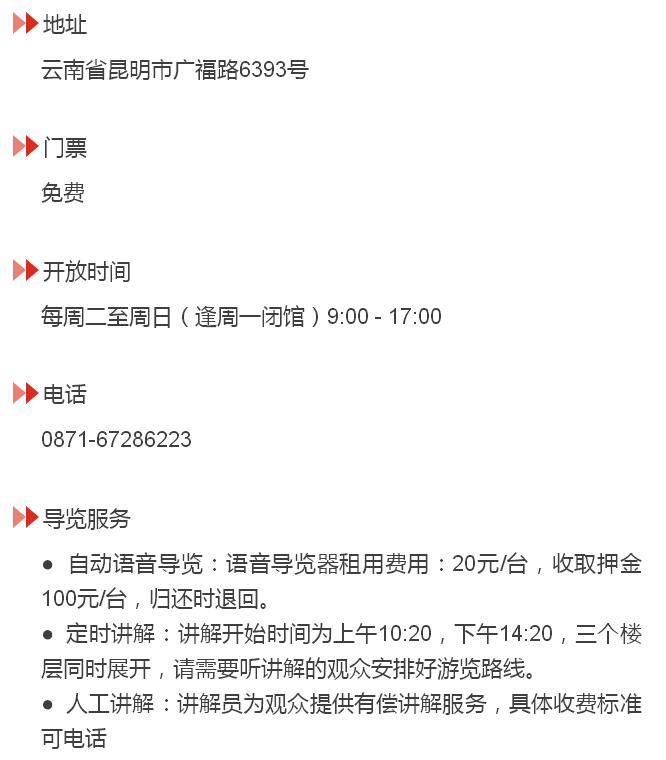

云南省博物馆创建于1951年,经过多年的考古发掘、调查征集、社会收购和接受捐赠的青铜器、古钱币、陶瓷器、古书画、碑贴及各类工艺品已逾19万件之多,是云南省收藏文物最多的博物馆。在数以千计的珍贵文物中,被认定为国家一级文物的约1千余件,该馆的历史文物藏品绝大多数来自考古发掘。

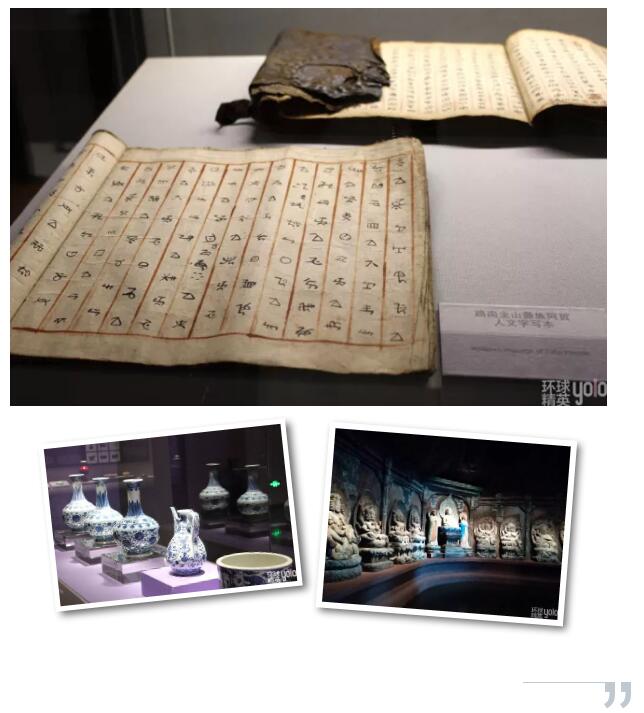

青铜器是云南文物中最为重要的部分之一,它不仅在云南历史上,而且在世界青铜史上都占有重要的地位。以滇青铜器为中心的云南青铜文化具有极高的艺术水平和丰富的社会文化内涵,自上个世纪起就备受世人注目。

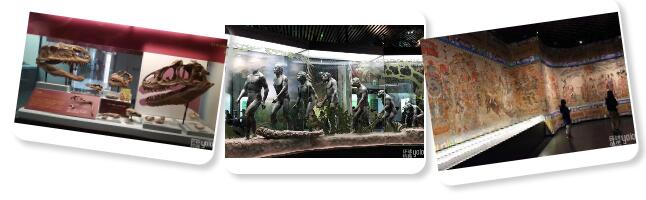

云南历来被视为“蛮夷之地”,但旧石器考古中“元谋猿人”的惊人发现、青铜时代的滇王金印横空出世,证明了云南远古文化与青铜时代的发展状态。博物馆汇集云南青铜文化中最具代表性的文物,全方位、多角度地向世人揭露云南青铜文化的真实面貌;以滇国为重点,再现司马迁笔下神秘的“滇国”是如何从一个小小的边疆部落一步步发展成为具有前国家性质的“酋邦”社会,最终并入西汉帝国“大一统”版图的具体历程,把灿烂的云南青铜文化展示在世人面前。

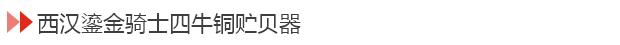

作为民族文化大省,博物馆也将云南历史文化呈现的多样性与多民族性体现得淋漓尽致。自从南诏国晚期以佛教为国教,兴盛数百年,云南因而被誉为“妙香佛国”。从最早由印度传来的密宗,到中原传来的华严、净土宗,从北面西藏传入的藏传佛教到南面东南亚盛行的南传上座部佛教,佛教发展史上的各个派别,在云南都能找到,留下的文物内容之丰富,令人叹为观止。

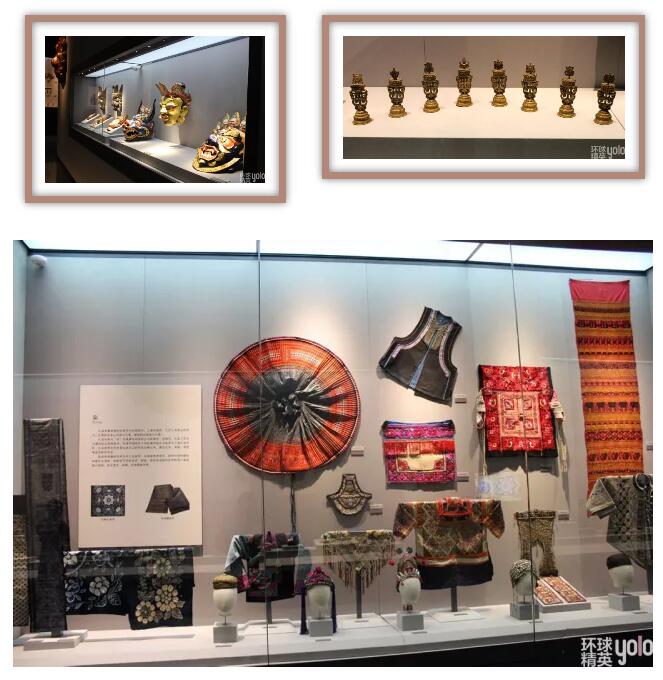

博物馆现有六大基本陈列《远古云南——史前时期的云南》、《文明之光——青铜时代的云南》《南中称雄——东汉至魏晋时期的云南》《妙香佛国——唐宋时期的云南》《开疆戍边——元明清时期的云南》《风云百年——近现代时期的云南》讲述了从古至今云南大地的悠久历史;专题展览《窑火斑斓——云南省博物馆陶瓷精品展》展示了云南省博物馆藏的精品瓷器。

岁月如三江并流,奔腾不息,曾经绚烂的古滇国,曾经辉煌的南诏故里,彪炳史册的妙香佛国,如今仅存古塔残碑傲立天地,拂去厚厚的积尘,文物中那些尚未消逝的光芒被小心搜集,消失殆尽的前朝卷册被后人追忆,但所幸总有历史之痕镌刻于此——云南省博物馆,与历史同在。

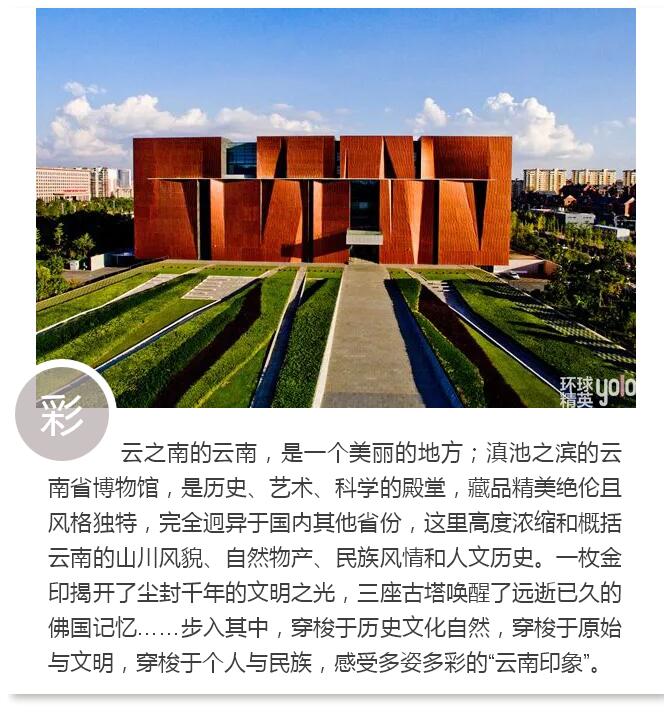

在这里,东巴经文、傣族贝叶、彝人羊皮……那些口口相传的诗歌、代代沿袭的技艺,在创造者渐行渐远之时汇集在博物馆中,成为云南记忆中的一枚种子,饱含过去的芬芳,滋养美好的未来。

战国牛虎铜案,是云南青铜文化艺术的杰作,也是云南省博物馆的镇馆之宝。它出土于江川李家山墓葬群中墓坑最大,随葬品最多的24号墓。器物主体为一头大牛,站立状,牛角飞翘,背部自然下落成案,尾部饰一只缩小了比例的猛虎,虎做攀爬状,张口咬住牛尾;大牛腹下中空,横向套饰一只站立状小牛。大牛与小胡用模铸造,一次成型,小牛则另铸再焊接于大牛腹下。作为滇国的一件祭器,牛虎铜案在力学和美学上都达到了极高水平,几近完美。

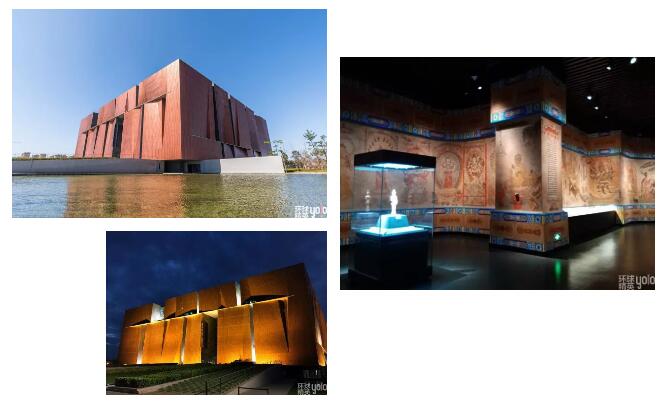

西汉时期滇国青铜器,晋宁石寨山10号墓出土,该器为典型的束腰圆筒形贮贝器类型,腰部两侧各饰一虎形耳,虎作向上攀爬状,异常逼真、生动。器盖上的装饰较为复杂,又可分为两层:外层雕铸呈逆时针方向排列的公牛4头,牛角长而弯,显得膘肥体壮;里层一圆柱物之上,饰一骑马之骑士形象,马昂首,翘尾,骑士佩剑,且全身鎏金,显得极外耀眼醒目。4头环绕而行的壮牛显然代表墓主人生前拥有财富的情况,而中间处于居高临下位置的鎏金佩剑乘骑者形象,则代表墓主人生前除了拥有大量财富外,还拥有极高的权力,其身份与地位非同一般。

西汉时期滇国青铜器,出土于晋宁石寨山,发现时器身已残,只余一个器盖尚存。器盖上饰一组人物,反映了滇族与昆明族军交战的场景。雕铸人物13人,马1匹。其中一方是椎髻的滇国将士,一位通体鎏金的骑马将军,四周为一群装备精良的士兵;一方为辫发的昆明人,均为步兵,似乎装备不如滇人,已被击败。

大理国时期作品,1978年出土于大理崇圣寺主塔。“阿嵯耶”一名出自《南诏图传》,也被称为“真身观音”,为南诏、大理国时期独有,是佛教传入大理国后世俗化的结果。造像由纯金打造,观音高髻双辫,髻中藏佛,手结妙音天印;上身袒露,下身着裙,裙饰阴刻U形纹;赤足,足下有方柱形榫头,身后饰银质长葫芦形镂空雕花背光。造像面相恬静,略带笑容,身段线条优美,长裙装饰如湿衣出水,被看作是最早传入云南的观音造像,貌如时人,透着浓烈的时代气息和地方特色,被称为“云南福星”。

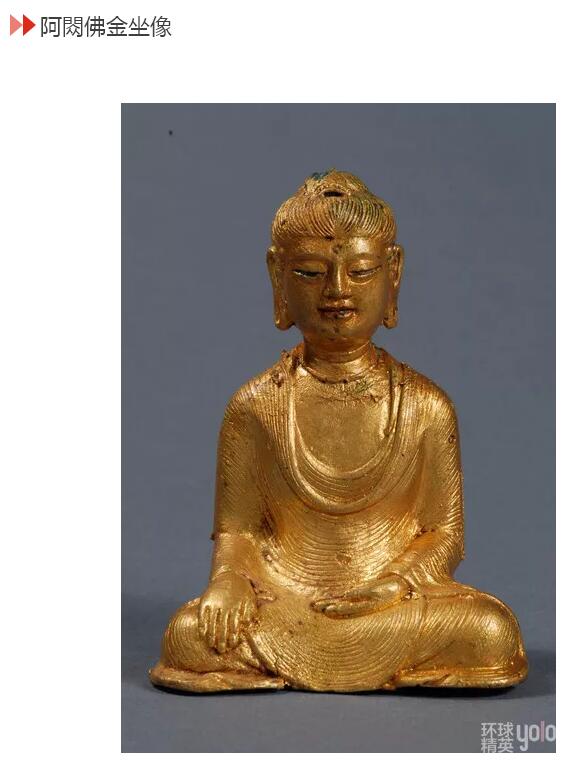

这尊阿閦佛由纯金铸造,1978年出土于大理崇圣寺主塔。佛肉髻平缓,水波式束发,身着通肩式大衣。左手结禅定印,右手下垂膝前,掌心向内结降魔印。该像整体造型属中原样式,而细如丝缕的水波样式衣纹则颇具巴基斯坦斯瓦特风格。

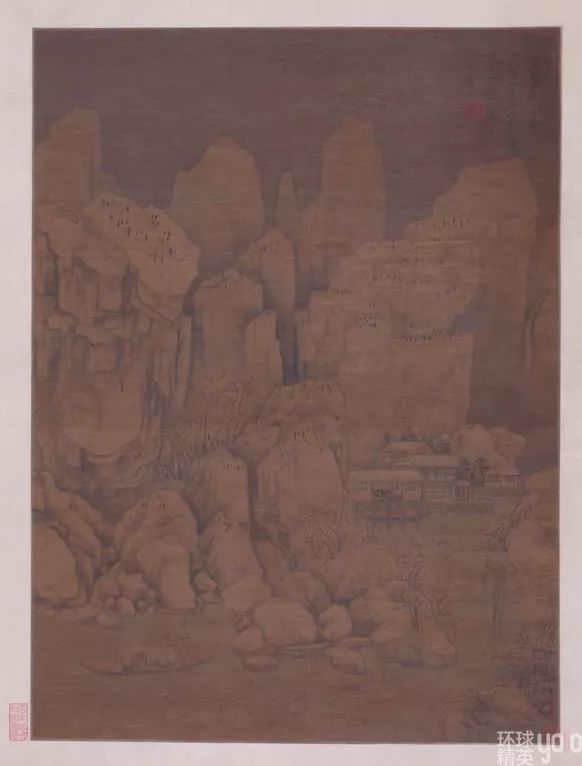

中国北宋时期著名画家郭熙以画山水而闻名,他的山水画常表现出清寂、幽深的意境,现今存世作品仅六幅半。《溪山行旅图轴》采用全景式布局,为绢本墨笔画作。画中远处的山峦笼罩在薄雾当中,连绵起伏。 此图石法圆润,多卷云皴,树多虬枝,形似蟹爪。无论在笔墨技法上 或表现手法上,都概括了郭熙运用笔墨的技法特点。

《剡西访戴图》是黄公望晚年作品,以浅绛法绘制,取材于历史人物故事。《剡西访戴图》描绘晋代著名书法家王徽之行船往剡西访问人物画家戴逵时,被途中雪霁美景迷住,一路慢慢走,漫漫欣赏,直至夜幕降临时才到达目的地,兴尽而归。图的右上黄公望自题:“至正九年正月为王贤画,二十五日题。大痴道人时年八十有一”,当是黄公望去世前的珍品。

1963年云南呈贡王家营沐氏家族墓之沐崧夫妇合葬墓出土。该器呈半球形,由形似莲花瓣的薄金片,内外四层累叠而成。冠面镶嵌有红、蓝、绿、白等各色宝石20多粒,光芒四射,交相辉映。冠顶插有一如意形嵌宝石簪,沿顶簪两侧各插有一对镶红和镶蓝宝石的笄。这顶曾经被王侯使用过的金冠,集中融会了多种工艺技法,如捶揲、錾刻、镂空、镶嵌、焊接等,充分反映了明代金器制作水平的高超,更显现出明代王候之物的华贵,为云南省博物馆馆藏国宝级文物。

评论