少不读《水浒》,老不读《三国》,任何时候都不要读陀思妥耶夫斯基。

读了搞不好就要弄出人命。

在陀氏的文学世界里,杀人,似乎不是一种可以自由做出的选择。

也不是一时冲动。

那更像是一种义务、一种责任,一种经过深思熟虑后的决断。

仿佛不杀,一个人在世界上的存在也就没有了根基。

保罗·施拉德和马丁·斯科塞斯受陀氏《卡拉马佐夫兄弟》的启发,鼓捣出一部《出租车司机》,主人公特拉维斯杀掮客、救雏妓,便是出于这样一种不得不为。

张经纬导演,在今年香港电影金像奖上获三项提名的《蓝天白云》,同样可以视作陀氏小说的一种重述,或者,一份读书笔记。

该片的题记,便是从《卡拉马佐夫兄弟》引来的一句话——

人,纵然是坏人,往往比我们想象得要更为简单和胸怀朴直。

全片的主线剧情,即是对这句话的一种具体的诠释和演绎——

一个杀害双亲的少女,如何从一个「简单」和「胸怀朴直」的人,变成了一个「坏人」?

答案,一如陀氏的小说,尽管全片都在就杀人动机做解释,但直到影片结束,我们也没有得到一个明晰的交代,而只能推测出一个似是而非的结论——

她非杀不可。

当然,倘若这片真在其结尾处给我们端出来一个确定的答案,那它可就傻到家了。

实际上,虽然采用了一种倒叙结构,虽然意图像是要做出解释,但我们在这部片里看到的,更准确点说,只是对少女杀人之前人际关系和生活的一种还原。

并没有直接、明显的诱因推动这位叫Connie的女中学生去杀人。

父亲,尽管不算一个称职的父亲,但也没有对Connie进行过多少直接伤害。

这位中年男人身上的恶,都施加在别人身上。

他有暴力倾向,但这暴力,并未施展在女儿的身上。

他怀疑Connie跟一个男同学发生了性关系,抽出腰带教训了这个男同学一顿。

Connie在学校偷了同学的一点小玩意,老师把她父亲叫来,女孩未受训斥,反倒是这位老师,挨了她父亲一顿打。

他好色。

老婆瘸腿,他公然当着老婆的面,看毛片,打飞机。

他还招妓,肆无忌惮地从外面带回来一个未成年援交妹,还领着她上了一家人的饭桌。

再有,就是他夜里一时性起,跟自己的老婆行房事。

这些作风,给一般人,可能会不以为意,要么,忍一忍也就过去了。

在青春期,能碰上一个不加管制的开明家长,毕竟不是一件有多容易的事。

除了道德上的硬伤,他令人无法容忍的地方,概括起来,其实只有一条,就是对家人的不尊重,既不尊重女儿,也不尊重妻子。

除非对他的这些行为进行过度诠释,人们或许才会觉得这位父亲该杀,将杀他归结给一种自我防卫的动机,这个诠释是——

在这位父亲的心中,隐藏着对女儿身体的强烈渴望。

他在女儿面前对性口无遮拦,故意让毛片的声音被女儿听到,是对女儿的一种试探;

他抽打男同学,是出于嫉妒;

他高涨的性冲动,打飞机、招妓等等,则是将对女儿的欲望压抑之后,一种欲望的转移和释放。

这些,与其说是我的随意猜测,倒不如说电影在引导、暗示我们这样做。

这样的暗示,使人不得不想到俄狄浦斯的悲剧,杀母弑父,紧密地跟某种不伦幻想联系在一起。

《蓝天白云》里的世界,很大程度上是一种主观的世界。

女主人公的遭遇,固然凶险。

而风格,将这种凶险扩大化了。

封闭、静止的画面,压抑、烦躁的配乐,仿佛将我们抛入深不见底、无法逃脱的黑井。

这不是一个客观世界,而是一个神经病脑中的世界,是一个情绪化的世界。

就此来说,电影并非在临摹世界,而是在临摹Connie的心理。

不过,我们已经在情欲解释的道路上走得太远,现在还是暂且将情欲抛下。

相较于弗洛伊德的理论,我更愿意接受卡伦·霍妮的心理学。

这位美国女心理学家的理论,关键在于两个字——

「应该」。

在她认为,这个世界上的种种神经症,主要是因为人们对世界、他人或者自我做出了某种执着的非分之想。

世界(他人)应该是什么样子的,我应该是个什么样的人。

这一理论,不论是用于解释陀思妥耶夫斯基还是《出租车司机》的角色作为,都非常便利。

而应用到《蓝天白云》上面,则可以统一解释片中所有的人际关系,而不限于Connie和她父亲。

Connie最后之所以做出极端行为,是因为她强烈地想要世界服从自己的设想。

在父亲,是认为父亲不应该是现在这样,为老不尊,而且也不尊重自己和母亲。

在母亲,是认为母亲不应该那么软弱,没有扮演起一个保护者的角色。

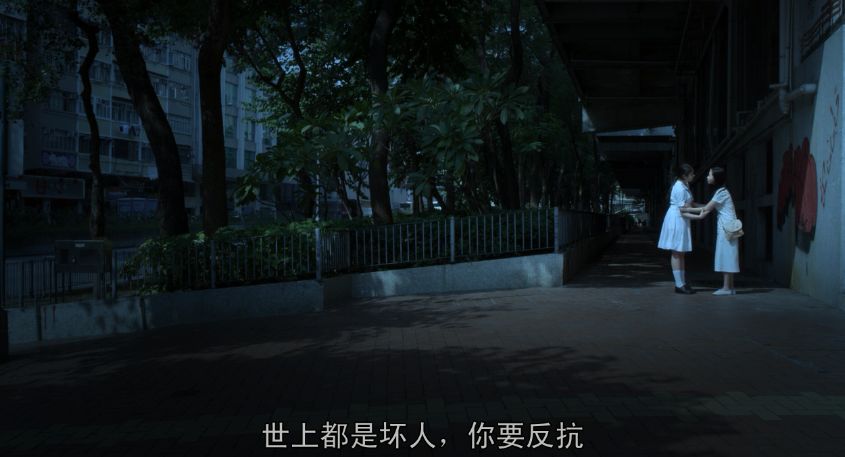

在同学,则是认为校园中不应该出现恃强凌弱,既然无力阻止好朋友受欺负,于是她对世界又多了一重不满。

上述这些不满,不仅仅是简单的不满,其中还包含着一种蛮横,即要求这个世界不准如此。

她不接受现实,不接受父亲、母亲、同学,呈现出她设想之外的样子。

因为这一要求一直未得满足,她对世界便形成了一种愤恨的看法,认为它是冰冷的、恐怖的、压抑的。

而归结到她自身,则是——

我怎么竟然能容忍这样一个世界!我怎么可以处在被冷落的位置!世界竟然不听我的!我必须要有所作为!

于是,她杀了自己的父母。

这是极度自大造成的恶果,通过杀父弑母,她惩罚了这个世界。

另一个意义上,她也在自虐,以一种打破规则随即便被规则所缚的方式,她惩罚了自己之前的不作为,使自己成了一种牺牲。

片中的一个与Connie关系不大的插曲,亦可以看作是这一心理学解释的另一个示例。

事情发生于Connie一案过去一段时间之后。

审讯Connie的女探员Angela(邓丽欣饰),怀上身孕,然而却陷入一种狂躁和抑郁的情绪之中。

她跟丈夫和患有痴呆症的父亲生活在一起,对父亲怎么看怎么觉得不顺眼。

一次,一家人正吃着饭,父亲竟然拉在了裤子里。

送父亲去养老院的车里,父亲递给她蛋糕吃,她突然便对父亲大打出手。

她还梦见自己杀了父亲。

是这个世界的确够糟糕,才导致Connie和Angela产生了暴力和杀人冲动?

毋宁说,在Angela的心里,也对这个世界提出了「应该」的要求。

人人都会老,人老了之后,很大可能会出现无法自理的情况,这个事实,对任何一个人来说,都需要做大量心理建设,才能接受。

Angela对老去的恐惧,如此强烈,竟然到了一种歇斯底里的程度,是因为她完全接受不了人会老去的事实。

人怎么可以老呢?!

人,不应该老。

这样的要求,逐渐演化成对世界的敌意,导致她认为整个世界都是灰色的,是不值得活的。

在这个意义上,Connie成了她的榜样,她替她对这个世界进行了报复。

受了陀思妥耶夫斯基影响的《蓝天白云》,正如陀氏的作品一样,不应该被看作是在表达一种对世界的悲观看法。

世界无所谓好,也无所谓坏,无论是认为世界美好还是糟糕,都挺不公平。

它剖解的不是世界,而是心理;它省思的不是外部,而是灵魂。

这里的心理与灵魂,与本性的善恶无涉,是一种更具体、更形而下的概念。

认为本片表达了一套深刻哲学观的,其实属于对本片的误读。

在张经纬的这部电影中,没有哲学,只有心理,它实际上是一种忏悔式电影,一种神经症电影。

我不知道张经纬是否意识到了这一点。

如果没意识到,那么他自己显然还生活在蒙蔽之中。

如果意识到了,那他应该知道,心理学家干起他在本片中干的这些活儿来,肯定比他更科学、更顺手。

这大概也是为什么在过了一定的年龄段之后,陀思妥耶夫斯基对我越来越没有吸引力的原因。

艺术,或许应该干一些对它来说更紧要的事,而不是去抢心理学家的饭碗。

评论