4月15日,第37届香港电影金像奖落下帷幕,各个奖项结果揭晓。古天乐、毛舜筠分别凭借《杀破狼·贪狼》、《黄金花》拿下最佳男、女演员。许鞍华的《明月几时有》收获最佳导演、最佳影片在内的五项大奖,成当晚最大赢家。

金像奖虽然贵为华语电影三大奖,但因为它的“孤立”逐渐被内地影迷忽视。本届金像奖,像去年一样,并未引起广大影迷的强烈关注,比起内地的金鸡奖,台湾的金马奖,金像奖颇有几分笙箫落寞的意味。

入行25年结束陪跑生涯 古天乐首次获封影帝

同样是4月15日开战的颁奖礼,金像奖却被北影节抢走了不少星光。大多数人都是看到了古天乐拿了影帝的消息之后,才反应过来,哦,金像奖颁完了。看得出来,古天乐是真的很开心,一改万年不变的微博画风,发了一条获奖感言,还配上了九宫格。

其实古天乐此前已在亚洲电影大奖及香港电影导演会年度大奖中获得最佳男主角时就说过 “做这一行最重要的就是坚持”,古天乐称自己坚持25年,不懈努力,一直不放弃。这一次终于获得金像奖算是让这位 “劳模”得偿所愿了。而毛舜筠也凭借《黄金花》获得最佳女主角。一向深受香港爱戴的许鞍华则携新作《明月几时有》,拿下包括最佳影片、最佳导演在内的五个奖项。

不过,在颁奖现场最大的明星却不是以上几人而是一位拿到了“专业精神奖”的中年女子。她走上台时,全场嘉宾起立鼓掌致敬,颁奖嘉宾成龙更直言,自己是为了她才专门回香港。

是怎样的一个人能获得如此大的殊荣?

她叫杨容莲,不是明星也不是导演,甚至都不是电影行业从业者,只是在片场负责端茶送水的小人物,平日里大家都称她为“茶水莲姐”。

茶水工在香港剧组里很常见,虽说是体力活,但并不好做,一个剧组浩浩荡荡近百人,不仅需要记清每个人的口味,还要懂得在什么时候递过去饮品、毛巾或者盒饭。

杨容莲实在香港电影的黄金时期入行的,但这一行收入极不稳定,又是最不被重视的一群人,不但要经历风吹雨淋日晒,也经常日夜颠倒,但她毫无怨言:“我什么都不懂,难得有这份工,已经很开心,打算一直做下去,做到没人要为止。”她认为要做好份内的工作,不要因为大明星就特别照顾、不红就不照顾,“大家都是来工作的,要互相尊重。”

可以说在杨容莲从业的30余年里,见证了无数天王巨星的崛起和陨落也见证了香港从兴盛到衰弱的历史。

总的来说,整个颁奖典礼进行的既不惊喜也不惊险,最后还是靠着一众香港影人聊天才硬撑到快午夜12点,就这么不咸不淡的结束了。小编不禁要感叹一句香港电影终究还是老去了,和内地20多岁的小鲜肉相比,金像奖依然还是40后、50后和70后的天下。如果香港影人只剩年老一辈在苦撑,金像奖又还能撑多久呢?

东方好莱坞的背后兴衰史

其实在香港电影已走过的一个世纪里,港片的发展可以说是灿烂而独特的。在内地、香港、台湾三地的电影发展潮流中,由于历史的原因,香港电影的发展不仅有别于内地、台湾电影的发展历程,而且经开放的电影市场建立并发展了自己的类型片模式。

1897年电影开始传入香港。

1898年开始有商业性电影放映。

1901年出现第一家电影院喜来园。

1909年,上海亚细亚影戏公司在香港拍摄了影片《偷烧鸭》。

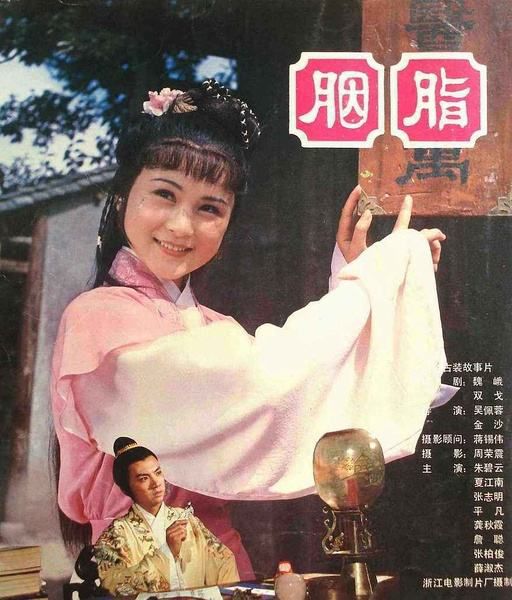

1925年上映了它拍摄的香港第一部长故事片《胭脂》。然而由于政治状况,香港电影业发展被迫中止,直到1930年《左慈戏曹》上映,又有了起色,不久就由于抗日战争,再度陷入灰暗。终于在二战之后,香港电影业开始蓬勃发展,进入全盛时期。

到了70年代,香港电影开始进入黄金时代,被称为“东方好莱坞”,那时候美国好莱坞大片根本无法攻占香港市场,港片的类型丰富、质量颇高、工业化水平发达、不仅产量高,存活率也超高。

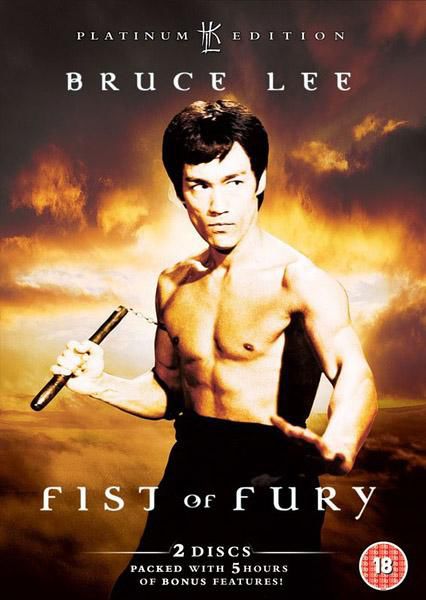

彼时武打动作片的兴起,造就了一批武打明星,如李小龙,王羽,狄龙,傅声等。李小龙配合着邹文怀的嘉禾电影公司的崛起,在70年代初叱吒一时。从首部作品《唐山大兄》(1971)到之后两年间拍摄的《精武门》及《猛龙过江》令李小龙进军国际影坛,创造出香港电影事业的神话。

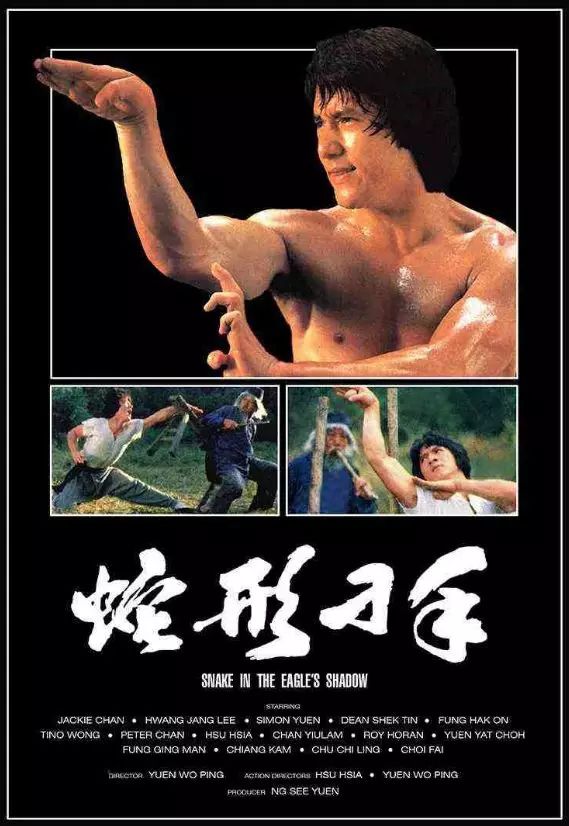

而在80年代,成龙则凭借《蛇形刁手》《醉拳》等影片,打开了喜剧动作片的市场,奠定自己在国际上“功夫小子”的定位,成为最受欢迎的亚洲演员。在百家争鸣的年代,周星驰凭借《赌圣》开启票房与口碑神话,他的影响力至今鲜有人匹敌。徐克、吴宇森、李连杰、周润发一个个闪亮的名字成为香港鼎盛时期电影的代名词。

90年代后期,可以说是香港电影的巨大转折点,可能由于过度商业化,跟风现象严重,人才流失,再加之盗版盛行,西方电影的传入,香港电影逐渐走向没落。例如武侠动作片、赌片、古惑仔系列之后就在没有超越之作。诸多优秀电影人不是远赴好莱坞就是频频北上内地,曾经港片的中流砥柱一时间都成了香港的“匆匆过客”。

其实从港人导演们身上我们也能看港片的变化,陈可辛算是最早参与内地电影的导演之一了,已经北上14年的陈可辛,一直被称作“最懂内地市场的香港导演”。在投资人眼里,这是个好标签,注重市场的导演才会对资金负责;从艺术角度看,这个标签约等于在骂你“过于迎合市场,缺乏了港片的味道”。杜琪峰之所以会觉得对陈可辛的东西“没有感觉”也是因为这个。而编剧陈嘉仪则说,陈可辛现在“真的是用内地人的心态、身份去讲你们的故事”。别的香港导演可能不会喜欢这种称赞,但陈可辛无所谓。

相对应的,也有人一直固守在香港,比如杜汶泽,2012 年杜汶泽拍完彭浩翔的《低俗喜剧》,在香港反响很好。

香港电影人才匮乏 老牌电影上市公司陷窘境

香港电影目前面临的根本问题其实是香港电影市场规模的萎缩,萎缩的市场造成的后果就是演员青黄不接、人才断代。以至于现在各大电影节上古天乐、刘青云、吴镇宇、张智霖等依然是出镜率最高的熟脸演员,香港电影圈也已成为老人的主场。

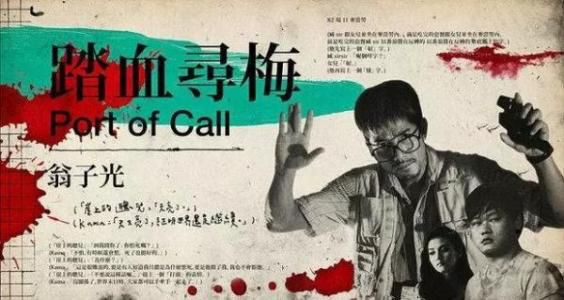

当然,新人也是有的,以《踏雪寻梅》一鸣惊人的翁子光可以说是香港新生代电影人的代表,曾国祥、郭子健等也开始在内地展露头脚,而黄进、陈志发,包括像黄修平等人,则是近年来所涌现的具有香港本土意识的代表性新人导演。只是,这些反映新时代港人生存状态和精神现状的影片更多的只能在香港引发关注,没有更广阔市场的支持,也只是小众的狂欢,在这背后则是整体创作艰难的现状。

对于港片与金像奖的困境,现任主席尔冬升,前任主席陈嘉上等分别表达过态度,并且他们的观点几乎一致:金像奖就是香港电影人自己的一个小奖而已,不会扩大成华语片奖。尔冬升更表示,“香港电影市场也不至于萎缩到一年连十部片都拍不出来。”但严酷的现实是,自2010年来,获奖名单就一直是那几个熟面孔,轮流拿奖,自娱自乐。

其实港片不妨借鉴下金马奖。多年前,金马奖也如当下的金像奖一样,面对产量极低,质量参差不齐的市场,几乎进入绝境,那时,金马决定转型,向外敞开怀抱,致力于推介整个华语艺术片,也努力扮演伯乐的角色,对新人进行扶植和肯定,其奖项的权威性也得到充分认可,在国际上影响力越来越强,也越办越红火。从这里金像奖是否也能学习到这种“起死回生”的魔力呢?常常被“唱衰” 香港电影如何生存发展?

唱衰香港电影的论调从将要迈入21世纪时就有了。早在1995年,香港影评人列孚就说“香港电影已死”。而在2009年,香港导演尔冬升又老调重弹:“你们喜欢看的港片,三年之内就会没有了。”新世纪过去了将近20年,香港电影不见得“已死绝”,但也常常被“唱衰”。

虽然说香港电影已死有些夸张成分,但是香港电影产业转型已成必然,未来在电影市场如何生存发展呢?

港片的没落实际上折射的是香港作为曾经的经济、文化重镇如今不复往日辉煌,港人北上,拥抱市场的行为固然能为香港电影注入新血,但固守港片精神,自娱自乐的香港影人的这一份执着又何尝不令人心生敬意?!

能否再现香港电影的辉煌也许并不以人的意志为转移,也许辉煌的大时代从此落幕一去不返。但也许,就如本届金像奖获得“终身成就奖”的邵氏老导演楚原的感言:“人生”这两个字,就是“欢声”同“泪影”四个字砌的,没什么奇怪的,任何人,无论你昨天多风光,无论你昨天多失意,明天起身的时候,你一定要做个人,生活下去,明天总比昨天好,这就是人生。

这不也正是香港电影虽笙箫静默,香港影人依旧起身鼓掌,致谢时代的精神所在吗?

评论