写在开篇的话

北京的冬天,晚上七点快到半,天色被泼了墨一样,催促着我步履匆匆。

终于,饱饮寒风之后,在天安门东站的地铁口,我找到了最质朴的票务窗口——一个背着单肩包的女孩。

她非常熟练地查看了我手机上那条陌生号码发来更改剧场的短信后,递给我一张非打印的纸质票,指着不远处的国家博物馆,说:“快去吧,七点半戏准时开始。”

我发誓这是我拿到过最让人五味杂陈的戏票,印章盖上去的票务信息里简明扼要地写着:林兆华邀请展,《情人的衣服》,彼得·布鲁克。

2012年林兆华邀请展剧目——彼得·布鲁克《情人的衣服》剧照

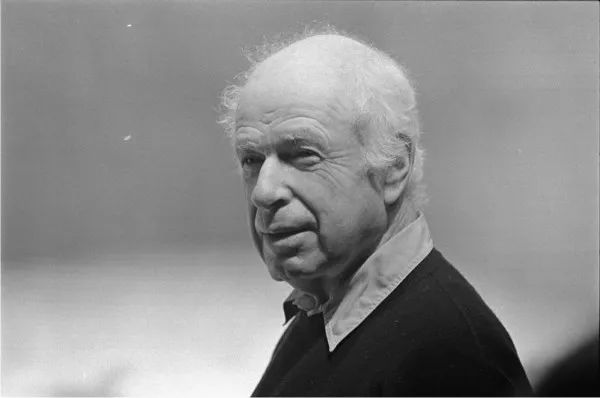

那一年是2012年,大导展的第三届,搬来了中国戏剧届膜拜多年却从未亲近过的戏剧大师——彼得·布鲁克的作品。这一年,布鲁克87岁,他和他的国际戏剧研究中心在巴黎。

此后的几年,彼得·布鲁克的《惊奇的山谷》、《战场》相继造访中国,而相较那场诚惶诚恐的初次邀请,接下来中国观众与彼得·布鲁克的相遇,更像是一场受到西方思维冲击的东方人与探索东方世界神秘的西方人之间的彼此问询又相互致意。

正如布鲁克在他的自传《时间之线》中所言:“不是戏剧,是旅行,旅行是一条通向另一个世界的最可信的道路。”我正是在这样一种思辨中,踏上了从东向西的戏剧旅程。

“我可以选取任何一个空间,称它为空荡的舞台,一个人在别人的注视之下走过这个空间,这就足以构成一幕戏剧了。”

——彼得·布鲁克

这是彼得·布鲁克作为“现代戏剧实验之父”在《空的空间》中写下的第一句话,这句话深刻地揭示了戏剧艺术的“时间”、“空间”以及“观演关系”。即便是艺术手段发展到今天,视听可以如此完美地被复制,被模拟,被创造后产生的各种艺术形态,并极力去满足我们感官,我们依然还是要走出家门,走离冰冷的屏幕,走出渺小的自我,走向真实的当下,真正的存在和真切的体感。抛开纷繁复杂的科技手段,不尽其数的创作技巧,戏剧艺术区别于其它艺术的本质才得以显现——“此时此地我在场”。这种不可以复制、不可以替代、不可以重现的现场感官体验,召唤着我们拨开谜一样艺术景象,上下求索,并为它写下注脚。

各位好,我是吴可言。

旅居在法国的戏剧人。

很高兴可以在“空间戏剧”的平台,开辟一方天地,让我和我身边的艺术家朋友们可以把不同的精彩分享给您。

这个专栏的名字叫“等到七点半”,对于我们而言,生活的常态是要么在剧场,要么在去剧场的路上。

很多戏都是在晚上七点半上演,这个时刻也就成为了我们最神圣的一刻。

嘘——,灯光熄了、钟声敲响了,一个座等着一个人,我们在场,陪您等到七点半。

今天就来说说92岁的彼得·布鲁克。

彼得·布鲁克

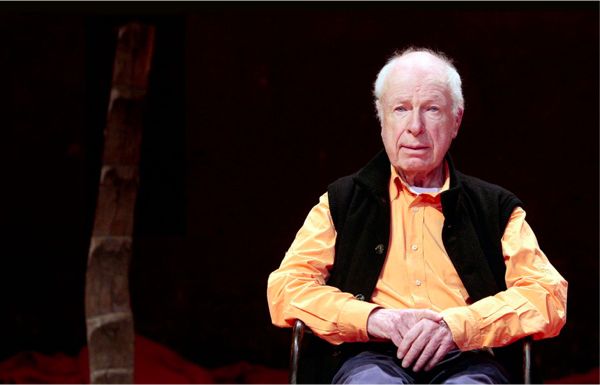

彼得·布鲁克的戏剧生涯就像他最为杰出的史诗剧《摩诃婆罗达》一样,充满历史的厚重。我们家的爷爷92岁,只能坐在摇椅上慢慢聊过去的故事,而92岁的彼得·布鲁克宝刀不老,他在拾掇很久以前的一次阿富汗之旅的回忆中,萌生了新的念头。身为国宝级艺术家,他根本没有退休的打算,还是像年轻时那样,当灵感来时,就不由分说再次投入了创作,这一次,他再次与她多年的合作伙伴玛丽·伊莲娜·艾蒂安纳(Marie-Hélène Estienne)一起执导了戏剧《囚徒》(Le Prisonnier),这出戏刚刚在法国北方剧院(Bouffes du Nord)2018春季演出季首演。

彼得·布鲁克和玛丽·伊莲娜·艾蒂安纳,图片来源:Pascal Victor - ArtComArt

让观众们赞叹不已的不仅仅是戏剧本身了,而是这位有着旺盛创造力的艺术家如何也让他的团队保持和他一样的战斗力。当彼得·布鲁克端坐在那间从70年代就居住到现在的巴黎公寓窗前,谈及他的新作时,过往都溶解在了他的咖啡杯里,他静静地看着他的剧作家艾蒂安纳和几位演员,艾蒂安纳说:“我们也很想知道是什么超能量让我们一直不停。”

彼得·布鲁克微微一笑,把一杯浓缩咖啡一饮而尽。

图片来源:Photo: Fran ois Guillot Agence France-Presse

对于一位从来都不肯机械复制过去的导演,有什么比交出超过100部各具风格的戏剧更能让观众为之膜拜的呢?更何况这位布鲁克还在不断进行理论研究,他把优秀的导演如何锤炼其专业技巧?优秀的演员该符合怎样的期待?如何在演员和观众之间建立起情感的纽带……等等“秘诀”毫无保留地写给读者也是他的观众,也向世人展现了一个传统的反叛者、倾尽一生的探索者、一位永不放弃反思和质疑的导演。

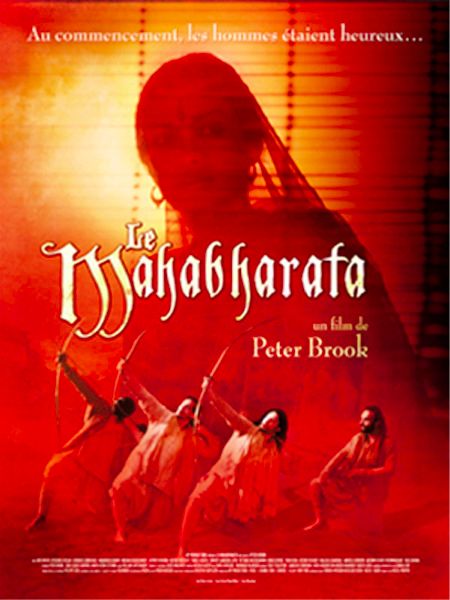

彼得·布鲁克作品《摩诃婆罗达》海报

30多年前,彼得·布鲁克排演了印度的剧场史诗《摩诃婆罗达》。为了这部壮阔的诗篇,他摒弃了传统的舞台,而是找到了阿维尼翁城外一座荒废的采石场,一眼望去这里既有鬼斧神工的自然风光,也有被开凿半壁山体冷峻地暴露在山色之间,就在这个自然力量与人类意志相对立的天然舞台之上,他的史诗剧从清晨到日暮,连续演出了9个小时。

这一惊人的举措,轰动了整个世界剧坛。而几年前,他又开始回溯这段过往,从《摩诃婆罗达》中截取了一部分,进行再度创作,从心所欲的他,将这部剧浓缩成70分钟的《战场》。他以戏剧地方式,向世人表达了战争、死亡和正义等深刻的思考,这已然是一座不朽的丰碑了,人们认为这位伟大的导演该歇息歇息了。然而这还不是他谢幕的时刻,关于人类终极的存在问题,还无时无刻地困扰着他,他不能停滞思考,92岁或许才是生命回归的开始。

阿维尼翁采石场剧场,图片来源:Christophe Raynaud de Lage

一个人独自坐在沙漠中的一个巨大监狱前。

他是谁? 他为什么坐在监狱前呢?

这是执意的选择吗? 还是一种惩罚? 在监狱的高墙之内,被囚禁的人到底犯了什么罪行? 他们又是怎么看待这个坐在对面看着他们的人? 疯子? 上帝的笨蛋? 一个犯罪分子也像他们一样? 什么是惩罚?什么是罪? 什么是正义?到底谁来做出了这个决定? 为什么当他随时可能逃跑时,他却如此嘲笑正义?嘲笑那个国家的机器以及对那些被关在那里的人提出质疑。 这个人是否寻求救赎? 人们看见他了吗? 他在那里存在了已经很久了吧?

——《囚徒》彼得·布鲁克

《囚徒》这个故事是发生在1979年,在苏联还未入侵阿富汗之前,彼得·布鲁克曾去阿富汗旅行时一位法官朋友向他吐露的一桩真实的案件。 希拉(Abeysekera)杀害他的父亲,因为在他母亲过世之后,他目睹了自己的妹妹纳迪亚(Kalieaswari)被父亲所糟蹋。更为可怕的是,希拉也悄悄爱上了自己的妹妹。作为法律的制裁,希拉理应被送进监狱至少判刑二十年。但是希拉的叔叔想尽办法让他的侄子免受监禁,目的不是包庇他,让他逍遥法外,而是让他在监狱之外,从灵魂深处去救赎自己弑父的罪行……

这个既是一个有着浓重古希腊悲剧色彩的故事,又是背负着“罪与法”与灵魂解脱的深刻探析。真正的罪行不是靠监狱监禁可以救赎的,找到救赎的心路历程,灵魂才可以得到真正的解脱。启发彼得·布鲁克进入到这个层面思考的人,是二十世纪初一位神秘主义思想家:乔治`葛吉夫。这位神秘主义者,灵性导师,认为大部分的人类不具有身心整合的仪式,因此整日像是被催眠般“梦游”着,但是要超越这种状态进入到较高意识,就要像僧侣一样修行,唤醒人类的深层意识。

彼得·布鲁克作品《囚徒》剧照,图片来源:RFI

2015年,彼得布鲁克痛失他的女演员,也是爱妻娜塔莎·帕里。在垂暮之年“比绝望,疾病,恐怖更强大的东西,只有希望。”不再对世人的罪行进行深恶痛绝的谴责和以恶还恶的惩罚,生命的救赎要找到真正出口。《囚徒》不是彼得·布鲁克对于现世社会道德、律法的挑战,而是他深切悲悯的普世情怀,为世界点亮的一盏希望之灯。

彼得·布鲁克经常被问到这样的问题:对于人类灵魂救赎,例如在攻打叙利亚战争的新闻中看到,所谓强国以强硬的制裁模式将一个国家摧残至满目疮痍,羸弱不堪,那么戏剧可以做点什么?戏剧可以改变世界吗?

他很严肃地说,以戏剧改变人类,这种想法很荒谬。但是他一直拒绝为戏剧而进行的戏剧表演。无论做莎士比亚戏剧的改编还是亲身故事的挖掘,他总是有鲜明的倾向要去表达。那些始终传道的政治家、演说家,自以为自己是全知全能的上帝,以居高临下的视角“惩恶扬善”,但他们没有机会意识到自己,其实自己也是这个“囚徒”,真正的救赎,在监狱之外,灵魂深处。

彼得·布鲁克于北方喜剧院,图片来源:AFP

《囚徒》这部作品刚在巴黎结束首演。下一站,会不会来中国呢?翘首以待。

评论