成功是个难以捉摸的词, 它蕴含着很多含义,所以很难确切地确定“成功”到底是什么样子。成功是买得起航母吗?成功是做你喜欢的事吗?成功是开一家世界500强公司吗?有一千种人就有一千种成功方式。

那么,这种虚无缥缈的成功背后的真相是什么呢?

要说谁是微商界最成功的人?一定非“方总”莫属。

自从加入微商三月以来,方总先后全款喜提劳斯莱斯、和谐号、辽宁号,名扬朋友圈。

“方总”们的精神导师是马云。

因为“马云”说:

生孩子,明明知道痛,可却还是生了。

投资,明明知道有风险,但还是投了;

一点都不想付出,却想着月入过万,十几万?那是做梦了。

成功人的两会,开会、培训会。

普通人的两会,约会、聚会。

穷人的两会,这也不会,那也不会。

奋斗的人两会,必须会,一定得会!

这也是除了“方总”们全款提车外,朋友圈最常见的内容。

细想之下,就是低配版“成功学”。

最开始的时候,“成功学”并无不妥,它是一门关于自我管理的学问。为何后来成了一剂毒药?

01

成功学起源

成功学最早可以追溯到20世纪初,朴实的理论和大量的成功案例赢得粉丝无数,风靡欧美和东南亚,随后风靡港台及大陆。

在中国,成功学理论在3000年前的《周易》(“天行健,君子当以自强不息,地势坤,君子当以厚德载物。”)、2000多年前孔子的《论语》中都有阐述,古代亦有立德、立功的说法。

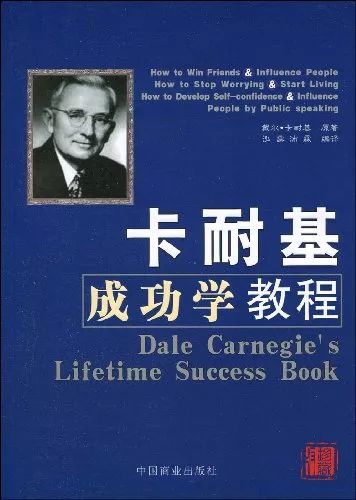

西方,成功学最早来源于英国培养绅士的观点,代表人物有约翰·洛克、戴尔·卡耐基。

约翰·洛克

最开始的“成功学”实际上是关于理想信念与目标行动教育方面的内容,甚至可以开发为大学生思想政治教育的辅助课程。

02

成功学的跑偏

随着社会的快速进步、经济的快速发展,人们的目标越来越大,创业者越来越多,生存压力也越来越大,越来越多的人渴望成功,开始研究成功学,方向却越走越偏。

在某期央视《看见》栏目中,柴静问中国最年轻的博士张炘炀“成就好一些是什么标准”时,张回答说,“北京户口,买房,找个好工作。”

他还说,“我博士出来,我连住的地方都没有。博士毕业有用吗?”

作为一名被誉为神童的中国最年轻博士生,张炘炀是如此看待成功的。

还有一位父亲,他的口号是“三天一顿打,孩子进北大”,只要孩子的日常品行、学习成绩不符合他的要求,就会遭到严厉的体罚。他的四个孩子中的三个被北京大学录取,他叫萧百佑,被称为“中国狼爸”。

“成功学”不仅席卷了校园,社会上也到处可见成功学大师的身影,而且听者如同嗑药了一样上瘾。

实际上,成功学以教育之名,行毒化社会、毒化人心之实。以速成为噱头,以名利为诱饵,误导急于求成的年轻人讨好卖乖,投机成瘾。

当成功只能用一种标准来衡量的时候,也许有人成功了,整个社会却只能充斥着压抑和失败。当成功成为热潮,上位成为绝对真理,信奉者多半只能沦为牺牲品。

而那些充斥在机场、车站、码头、超市的小书店的封面和视屏上眉飞色舞、唾沫四溅的成功学大师,除了经由耍嘴皮子、出‘演讲集’大把捞钱,掏空渴望成功者羞涩的钱袋之外,还能做什么成功的事?

03

虚假成功学的本质

认真想一下,成功学兜售的假方法,无非就那么两条:

1、坚持一定会成功

这可能是大部分人反感成功学的最主要原因。

坚持是一项好品质,但是成功学一味地强调坚持,很容易让人陷入执念,不撞南墙不回头,甚至撞了南墙还是不回头。

例如有个男生追女生,女生不答应,男生就天天堵在女生的办公楼下,结果女生对他的态度越来越差。

“打动女生”是要实现的最终结果,在楼下死等这种方式可能有用,也可能没用,既然没用就换一种方式。条条大路通罗马,聪明人要学会“聪明地坚持”。

这个男生,多半是言情剧看多了。言情剧就是恋爱中的“成功学”。

2、模仿成功者就能成功

模仿是人的天性,小孩子一出生就会模仿,我们很多的技能也要靠模仿学习。

但是,千万别“迷信模仿”,不要以为“别人能成功,自己照着做也一样能成功”,他是他你是你,成功不像局外人想的那么简单。

你看到比尔盖茨大学辍学,然后成了世界首富,结果就有人把“辍学”和“世界首富”联系在了一起,想模仿盖茨辍学,幻想自己成为首富。

比尔·盖茨

但是仔细想想,即使盖茨不辍学,一样有可能成为首富。真正给他带来成功的不是辍学,而是他从小练到大的编程经验,前瞻性的商业头脑,以及他母亲在IBM的人脉为他提供的宝贵机会。

04

成功学有时像枚毒药

你很奇怪,中国的“成功者”为什么这么多?

千百年来我们没有科学理性传统,虽然也有“不唯上不唯书只唯实”的说法,但是个别的声音,不是主流。

我们相信经典、皇帝、前贤圣人,包括我们的小学教育也是要相信权威、师道尊严,而不是鼓励你去怀疑去探索去求证。

关于中国人的科学素养,有一个统计说“有科学素养者”是3%。中国人也许有一些科学知识,但是缺乏对科学方法、科学思想的理会掌握。

科学思想讲究的首先是怀疑,而“成功者”是让你信。中国曾经的信仰衰落后,这些“大师”们就来代替,各种各样的,本质都一样。

某种程度上这些都可归类为邪教,因为它洗脑嘛,跟传销很像。相当一部分的中国人都已经陷入到其中,不管形式是什么。这是一个文化的问题,要改变是非常难的,只能一点一点来。

成功学大师除了掠获天价培训费、演讲走穴费、版税等,更致命的是,他们也变相夺走了很多人独立探索、思考的机会,理性思考的人越多他们就越没有市场,因为口若悬河的洗脑式演讲就是他们的敛财之道。

这无怪乎《新周刊》早在几年前就把成功学与消费主义、性自由一并列为现代社会的三粒毒药。它以速成为噱头,以名利为药效,误导急于走捷径成为人上人的年轻人投身其中,投机成瘾。

广义上的“成功学”已经是个贬义词了,真正的“成功学”却自然有其有用之处。

陈安之可以学啊,卡耐基也可以看啊,但是永远要知道,通过成功学,你得到的是世俗意义上的,物质上的成功。而每个人真正的成功,是自我接纳和自我成长。

当那么多人被“导师”教导着踏上漫漫“成功”的时候,还有谁会真正按照自己个人的意愿来生活?

事实上,本来就不应该用“成功”这种武断的模式来进行价值判断。有人愿意成功向上、出人头地,这无可厚非;但也要允许一些人发发呆、做做梦,过点没有多少追求的小日子。

每个人的性格、成长经历都各自不同,不是非得每个人都得走不是成功就是失败这两条路,在这两条路之间,还有N条路通向各人所理解的成功。

比如“方总”,受人嗤笑。

但是你又怎么知道他过得不好呢?

评论