作者:鲲

媒介的演变在不知不觉中影响着用户的信息接收方式和习惯,如今越来越多的平台播放器都推出了倍速播放功能,为了提升效率,用户可以开启0.5X、1.5X甚至3.0X等倍速,在信息接收节奏越来越快的大环境下,倍速播放似乎成了音视频内容消费的标配。

场景升级,倍速播放成标配

媒介技术的不断升级刷新着人类使用媒介的体验,同时也无形之中改变着内容消费的偏好和习惯,越来越多的音视频平台用户习惯于倍速播放的节奏,甚至有“得到”APP的用户使用5倍速收听音频。倍速播放成为这个快节奏时代一个典型的注脚,用户自主控制播放速度也是传受关系大调整的一大表现。

倍速播放被广泛接受的原因是什么?通常情况下,音视频内容类别是用户选择倍速播放的重要因素,那么用户对于什么内容更倾向于倍速播放?

每个人的需求都是在特定时空下产生的,而特定的时间和空间就是场景。如今用户信息接受方式产生了巨大的变化,移动化、碎片化的接受习惯让人的耐心越来越少,更倾向于用最短的时间获取到最多的信息,高强度、高刺激、多通道的信息接受方式逐步被接受。

绝地求生游戏直播录屏

一般而言,教学、游戏类视频是倍数播放的主要内容。游戏类视频通常来说信息密度低,在移动端成为接收主流的当下,如何快速转到精彩部分,“短平快”地获取信息成为一大需求,而倍速播放节省时间,更能让用户get到精彩瞬间。

学习场景下,倍速播放教学类视频能够适应学习节奏。倍速播放成为语言学习的一大方法,0.5X等低倍速模式下能够更清晰地读取语言的发音,而高倍速模式提升信息密度,学习语言更有效率。

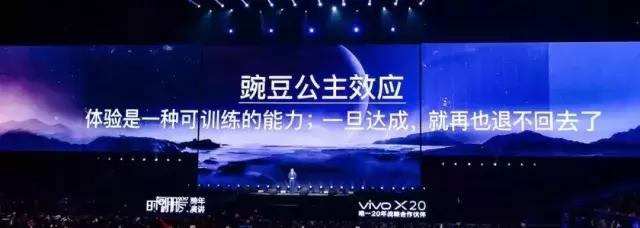

实际上,大脑对于倍速的适应能力是可以通过训练培养的,当逐步适应2倍速、3倍速的播放速度后,信息接收的习惯和方式就更加迅捷,这时罗振宇2017年跨年演讲中提到的“豌豆公主效应”开始显现,体验是一种可训练的能力,并且一旦达成,就再也退不回去了。

用户渐渐习惯快捷、冲击性强的信息接收方式,并且他们早已不再是被动接受,而是更多地谋求“进入”到叙事现场,体现自己的“在场感”以自己的主观视角来观察现场,除了常见的教学类视频、游戏类视频之外,越来越多的电视剧、综艺也成为倍速播放的对象。32小时刷完《还珠格格》、一天刷完“跑男”,相比起跳播,倍速播放不会遗漏情节,播放到感兴趣的环境还可以切换为正常速度。

喜马拉雅APP倍速功能

基于用户的使用需求,全球视频网站YouTube、有声书网站Audible都有倍速功能,国内的优酷、腾讯视频、爱奇艺、bilibili等视频网站也陆续推出此功能,音频平台喜马拉雅、得到APP也设置了音频倍速功能。

基于以用户为中心、场景为基准的思路和做法,越来越多的音视频平台推出倍速播放功能,满足用户的个性化使用习惯,同时倍速播放也成为平台提升用户体验,留住用户的一大法宝。

内容注水,倍速播放也属无奈

但实际上,当我们越来越多地讨论用户主动性上升时,倍速播放也是各大音视频内容注水、情节拖沓下用户的无奈之举。过去音视频内容以流量为导向,到如今渐渐向以用户注意力和体验为中心的跨界联动的模式转型,内容创新周期加速,但不可否认如今的内容市场体量虽大但精品较少,情节拖沓的问题屡见不鲜,甚至高倍速播放都不影响理解剧情。

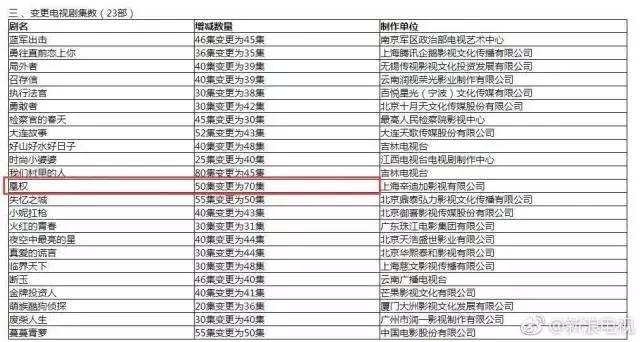

随着影视内容市场逐步市场化,资本的逐利性凸显,影视制作方通过拉长剧集,实现利益最大化,这样的处理方式早已大行其道。电视剧普遍注水,2009年国家广电总局曾下达过“瘦身令”,要求电视剧剧集数一般不超过30集,但收效甚微,反而是一些长篇电视剧取得巨大成功。动辄八九十集的电视剧屡见不鲜,近日备受关注的《凰权·弈天下》更名为《天盛长歌》的同时,剧集数由原来的50集增加到70集,迟迟未播的《如懿传》也有90集。

如果情节本身体量大需要足够的剧集来解释也无可指摘,“回忆杀”本是推动剧情的叙事环节,但以大量回忆延长剧集,长剧集中满是拖沓、重复的情节,在这样的情况下,再有耐心的观众都会选择倍速播放。

共92集的《大唐荣耀》前期剧情拖沓,众多场景重复,一言不合的男女主的回忆杀也成为观众的槽点,从去年《九州·海上牧云记》到近期的《南方有乔木》重复的“回忆杀”也不在少数。而真正的精品内容,一定是让故事情节环环相扣、快速推进,人物对话为情节和人物塑造服务,场景转换服务主线,让观众一帧不跳、一秒不差地看完。

“注水”甚至在一些高分精品剧中也存在,曾经大火的《人民的名义》也存在这样的问题,编剧周梅森曾接受媒体采访时表示,剧本原本计划是40集,但出于商业收益考虑和吸引年轻观众群体,最终剧集延长到55集。但在不少观众看来,剧中为迎合年轻人加入的情感探讨、网络水军等情节实在是多此一举。

重构内容生产思路,倍速播放下的技术迷思

传播学者保罗·莱文森曾经有这样一句话,“任何技术都是刀子的翻版”。倍速播放虽人性化,但在蝴蝶效应下,也会产生其他的影响。

上文中提到了“豌豆公主效应”,这样的播放习惯一旦形成不可逆转。对于用户来说,知识类内容倍速播放能够提高效率,但从艺术欣赏的角度来看,正常倍速播放更有利于情感带入,倍速播放真正节约了时间吗?技术迷思下一味追求效率后的浮躁与焦虑也随之而来,这是一个走心还是走量的问题。

另一方面,对于内容生产者而言,用户消费习惯的改变也将重构内容的生产和设计思路,精心设计的场景细节、配乐随着倍速播放被一闪而过,倍速后自带鬼畜的效果如何准确表达场景中的情绪,这些都是内容生产者需要思考的问题。

有趣的是,对于选择倍速播放,除了内容属性是用户考虑的因素,倍速播放带来的特殊体验也成为一大原因。受众收视目的从欣赏到了重构,改变倍速播放后,音质难免受损,但却产生了“神奇”的鬼畜效果,不少人会特地设置为倍速播放,在bilibili网站上时常有这样的弹幕“配合2倍速播放食用效果更佳”。而观看体验和目的的变化和重构,将对内容生产思路产生巨大的影响。

影视剧《情深深雨蒙蒙》片段

倍速是鬼畜视频的重要表现形式,而鬼畜作为典型的非主流文化,从诞生起就自带着“后现代”的特征。如经典影视剧《情深深雨蒙蒙》中雪姨敲傅文佩门的片段被制作成鬼畜视频,“你别躲在里面不出声,我知道你在家!”的台词以倍速+重复的剪辑方式,使得原本剧情中紧张、冲突的情绪氛围转变成了恶搞、洗脑的戏剧效果。

正常倍速下,内容生产者的传播意图和接收者的理解偏差最小,但倍速后的音视频中许多细节、对白、情节都以夸张方式呈现,精心设计的场景、配乐、演员表演的细节等在倍速模式下一闪而过。

而依靠慢镜头、长镜头表达传递的情绪也被倍速播放所消解,但对于这类用户而言,这并不重要,他们内容消费的核心更偏向于解构而不是建构,更注重重塑而不是一般意义上的观赏,通过这样的表达完成自身对现实的想象性关联。

用户接受习惯的改变势必将反过来影响到内容的创作。在这样的情况下,从生产的角度看,人性化的倍速技术却在削弱内容生产者的话语权。内容生产者想通过细节、配乐、节奏等元素传递的情绪、价值都被用户进行了对立式解读,传统的视听语言运用,严谨的叙事框架、镜头的调度将不再成为用户关注的重点,是否需要产生新的视角和叙事模式也是未来要思考的问题。

“变快的不只是机器、公司、市场,还有用户的演化”,罗振宇在2017《时间的朋友》跨年演讲中提到我们周遭的行业环境变化之快,“不止是一个维度在加快,整个世界都在快起来”。但无论怎样,追赶用户一直是内容生产者们的核心,提高内容质量,或是考虑用户的收视习惯推出快节奏的内容都是解决之道。

评论