文 | 多米

在媒介融合的背景下,纪录片“跨界”渐成趋势。从内容来看,出现了各种元素和形式的混搭,并且在未来仍有较大的开拓空间;从平台来看,纪录片的传播渠道和形式从电视荧幕转向了更青睐“微记录、短视频”的移动端,银幕上的纪录片数量也呈增长趋势。除此之外,本文还将聚焦纪录片“跨界”中产品与产业链的扩展。

我国纪录片的“跨界”正在探索之中,在这样的节点下,纪录片人不仅要看到路途中蕴含的机遇,也要警惕“跨界”背后可能出现的制作,乃至伦理问题。

内容混搭,新鲜成“常态”

最近几年,我国纪录片“跨界”的现象逐渐增加,相关作品层出不穷。这些混搭一次又一次刷新着观众对于纪录片的传统认知。

2017年在网络上引起热议的央视纪录片《航拍中国》,在纪录片的基础上融合了航拍工业片的技术和特点,以丰富的航拍镜头组接成为令人耳目一新的纪录片作品,在一系列国家题材的纪录片中脱颖而出,“跨界”的尝试让《航拍中国》有着更加深刻的记忆点。

另一种纪录片内容“跨界”的思路,来自于对其他电视节目或影视作品的延展。2015年《芈月传》成为继《甄嬛传》之后的又一荧屏爆款,在其播出一个月后,纪实剧《芈月传奇》在北京卫视、上海卫视、北京纪实等频道播出,还原《芈月传》的拍摄场景,真实记录了电视剧中精彩镜头的诞生过程,以及拍摄期间明星们的成长与变化,这是纪录片镜头对准电视剧行业的一次“跨界”。

此外,电影《爸爸去哪儿》《奔跑吧兄弟》等电影则是纪录片与真人秀相融的“跨界”。剧组带原版综艺节目中的嘉宾进行一次特殊加长版的游戏人物或闯关体验,并将其过程以纪录片的形式呈现在大银幕,这也是综艺节目将目光转向纪录片的一种趋势。

为了生动地展现太空题材,中法合拍的新媒体短片《太空记者》创新性地采用了动画人物与真实纪录相结合的方式。这部短片讲述两位来自太空的记者从遥远的星系来到地球进行实地考察的故事,展现了人类解决环境问题的创新探索。根据科幻的人物设定,主人公以动画的形式出现,既不突兀又能准确地传达问题。

其实,纪录片内容“跨界”的多样可能性,与纪录片本身定义宽泛有着直接的关系。纪实短视频、户外纪实真人秀、网络直播等泛纪实内容划分归类模糊,相关领域的作品很容易联想到关于泛纪实内容的尝试。

纪录片“跨界”对于纪录片在各领域的专业性有着高要求,同时也起到提升水准的促进作用。四川广播电视台纪录片中心编导高松表示:“很多纪录片导演都有这样的创作体会,一部纪录片的创作过程就是对新领域的学习过程,就是要做到会归纳、善表达。”

跨媒体的传播布局

直观上,纪录片“跨界”在影片内容上体现得非常明显。但当我们将视线移向传播渠道上时,会发现中国的纪录片还从电视荧幕开始,积极走向了移动端和大银幕,实现了传播路径的融合转变。正如中央电视台纪录频道总监梁红所言,未来的纪录片是具有高度媒体融合属性的,兼具社会价值、产业价值,以及新兴传播模式的纪录片业态。媒介环境的布局和发展被纪录片人敏锐捕捉,从而密切影响着纪录片的样态。无论是对技术人员的要求,还是影片时长和投放平台的选择,都变得更加多元。

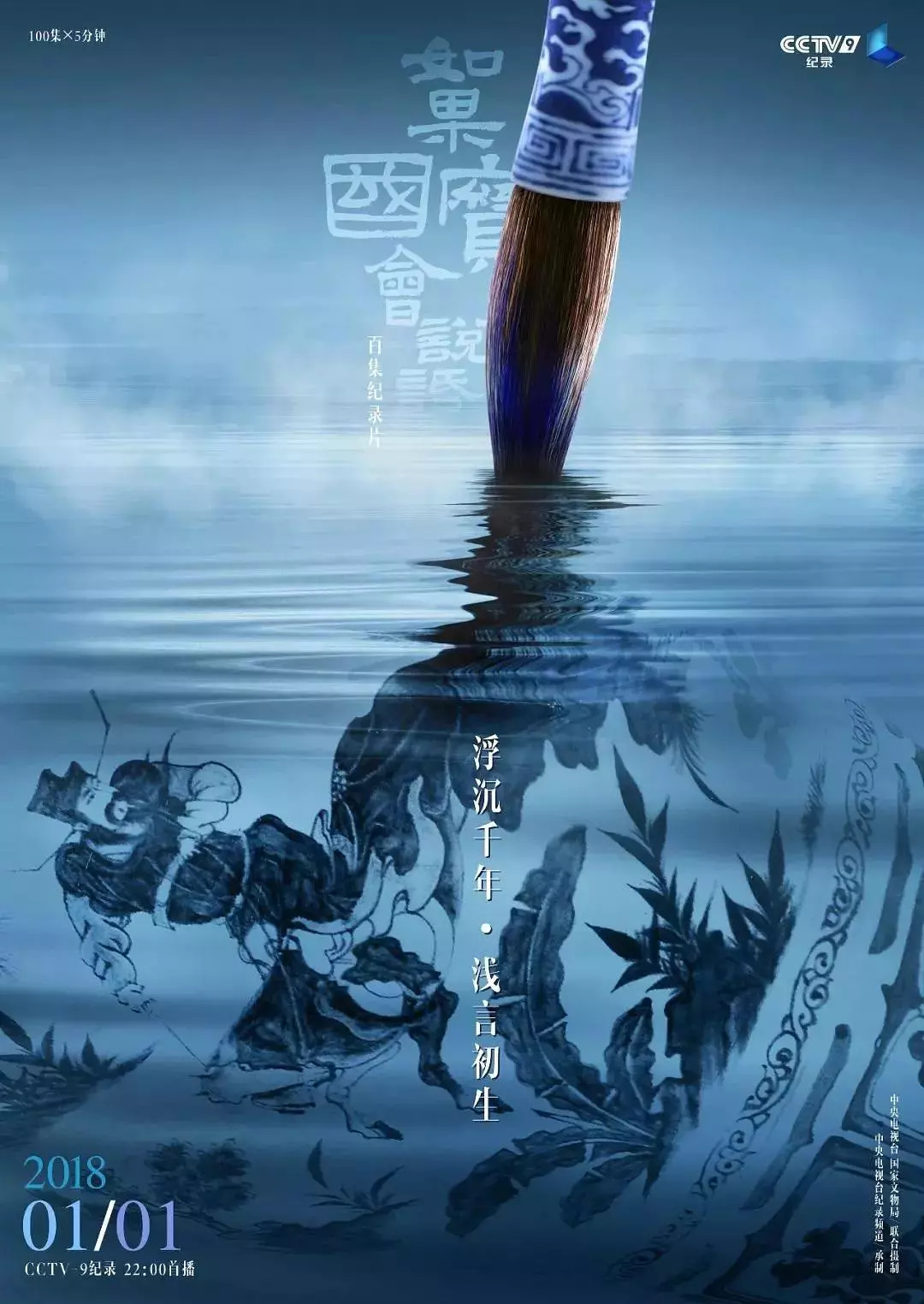

为了分别适应移动端受众和影院受众的观看习惯,从2017年起,央视纪录频道的节目生产模式中片长规格从原来的50分钟、25分钟两种,正式增加了5分钟的短视频以及90分钟的纪录电影两种。2018年央视纪录频道将推出一系列适合移动端用户观看的“微纪录、短视频”,如《如果国宝会说话》《中国字》《中国微名片》等。对于曾在央视播出而获得良好口碑的纪实剧《零零后》《航拍中国》,央视计划将其改编为电影版,既扩展了银幕纪录片的数量,同时也得以实现横跨多屏的互联互通。

同样是看到了新媒体环境下传播的便捷与流量潜力,五洲传播中心推出了《乐享中国》《西藏微纪录》《丝路微纪录》等不同风格、不同类型、针对不同受众的新媒体短片,制作适合移动端的纪录片,积极融入当今的媒介环境。

当然,跨越媒介的探索也并非记录片单方面地迎合媒介发展走向。《生门》制片人戴年文告诉纪实观察(ID:jishiguancha),他们的团队会根据选题内容来决定作品的主要投放渠道,例如,《生门》中惊心动魄而环环相扣的故事更加适合电视剧的体裁,因此剧版作品是《生门》系列的重点,电影版则更像是先行预告。而接下来筹备的《城管》又会将重点放在电影作品之上,媒介选择的最大依据就是选题和故事。

另外,纪录片的跨媒体尝试对于受众细化具有天然的推动力,对于培养纪录片受众的观看习惯也有助益。国家广播电视总局研修学院副院长刘颖提出:“纪录片在媒体融合的环境下进行了多种跨媒体尝试,借助新媒体的开放性和包容性,让纪录片能找到更精准的人群。”

由此我们看到,纪录片不再以一成不变的样貌等待受众去欣赏,而是主动出击,形成跨媒体的传播格局,既为故事选择到最贴合的形式手段,又为受众的细分、市场的扩大增加砝码。

衍生品与产业链的新思路

除了纪录片在内容和媒介上的“跨界”,最近,关于纪录片行业的运作也出现了新的思路。

《茶界中国》就尝试通过众筹模式打造纪录片的产业品牌,其在京东上的众筹完成率达到了414%。除了在江苏卫视等传统媒体播出外,制作方还进行了商标注册,《茶界中国》的小罐茶销售收入达到几百万元。

以茶为视角《茶界中国》在讲好故事之余,更是为中国的制茶行业开辟了新的发展道路。“纪录片的价值不一定是这部片子所产生的商业回报,而是由它所衍生出的一系列商业回报。”三多堂的总经理高晓蒙指出了《茶界中国》商业链条的意义。这次行业外的人对纪录片的尝试,为纪录片人展现了新的思路和案例。

另一边,知了青年不仅尝试了综艺与纪录片的“跨界”,用《了不起的村落》《了不起的匠人》系列文化类记录综艺拼凑出纪录片领域的一项重要板块;还将“了不起”系列衍生出视频、短视频、平面、音频、书籍、展览、线下观众分享会等模块,形成了相对完整的纪录片产业链。知了青年CEO丁武望认为,纪录片产品首发时产生的收益仅仅是40%,还有60%是需要进行持续化运营和深挖的,一旦把60%的剩余潜能发挥出来,它的收益远大于综艺或其他类型的产品。纪录片的产业链正是深挖剩余潜能的有效手段。

“跨界”机遇下的重重考验

整体看来,无论是内容的混搭、媒体的融合还是产业链的扩展,纪录片的“跨界”都面对着时代发展下的无数机遇。但是,在充满可能性的前景面前,纪录片人需要意识到一些潜在问题,避免行业走向风气混乱、丧失受众信任的等困境。

首先,现在的媒体融合时代,纪录片内容混搭的尝试不断,泛纪实内容生态形成新的行业景观。“泛纪实”的概念意味着纪录片作品范围的扩大、边界的模糊,这既是纪录片发展枝繁叶茂的机会,同时也是纪录片被泛化、被消费的潜在隐患。哪些内容适合拍成纪录片,哪些内容与纪录片的形式并不匹配,纪录片从业者需要有一个判断。如果一些综艺单纯为了走向大银幕吸金,而拍摄出提前写好剧本的“纪实”综艺作品,就算走进影院“图个开心”的观众一时不会感到不满,长期下来却会对“纪录片”行业造成混淆与污染。

另外,在当今多样的媒介技术支持下,无论是在移动端、PC端播放的网生纪录片,还是走进影院的纪录电影,保持品质仍然是纪录片人需要恪守的重要准则。在纪录片到来之前,新媒介环境中就充斥着不少冗杂而无营养的信息。纪录片作品在向移动端、手机端的转向时,也要警惕一味追求点击量导致内容庸俗而无意义的不良倾向。纪录片在享受媒介的传播效果和细分化受众时,还要保证作品质量的稳定提升,才能实现行业的健康发展。

最后,目前纪录片形成产业链的这些案例,表现出了纪录片变现的巨大潜力。有人说,“纪录片不赚钱”的魔咒可以就此解开。然而要看到,商业化和纪录片之间有着一道不可逾越的界限,那就是“真实”。企业利用纪录片宣传产品制作过程的现象已有案例,以纪录片的形式向受众介绍产品的特性,打造品牌形象与情感也不是为一种好的选择。然而,在巨大的商业利益面前,能否保持真实记录,是对纪录片制作者的精神考验,也是行业风气导向的一项重要影响因素。

评论