“造人”VS“无人”

5月8日,继微软的Build 2018之后,另一科技巨头谷歌也召开了Google I/O 2018开发者大会,而核心则不约而同地切向一个词——“人工智能”(Artificial Intelligence),即AI. 大会上,谷歌推出的Google Assistant颠覆了人们日常认知的语音助手形象,能够更人性化地协助人类工作、生活,甚至能逻辑清晰、语气高度拟人化地完成对话,有媒体称,谷歌这是在“造人”。

无独有偶,去年在沙特首都利雅得举办的“未来投资大会”上,沙特政府授予了机器人“索菲亚”国籍。索菲亚的皮肤十分逼真,脸上甚至有4-40毫微米的毛孔,AI技术使她能够与人类无障碍沟通。从某种意义上来说,索菲亚的诞生更接近了“造人”的定义。

世界上第一个被授予公民身份的机器人——索菲亚

其实,近年来AI正踏在高速发展的快车道上,速度或许将远超你的想象。自2017年,人工智能第一次被写进政府报告,新一轮技术革命风暴势在必行;AI与各种商业模式相结合而催生的新机会引发了巨大的市场动力,吸引资本大量涌入;同时,国际高精尖人才不断涌入人工智能领域,为AI的持续发展奠定了良好的科研基础。除国外科技巨头已取得一定进展外,国内企业如阿里、京东、苏宁等都在AI上进行了科研与应用的布局,具体更多地体现在无人超市、无人物流、无人驾驶等方面。

可以说,无人行业是未来AI技术应用的主流方向,能够更好地解放双手,降低人力成本。但,“无人”必然意味着总有一部分人类被科技所取代,如李开复大胆预测的那样,“10-15年之后,也许50%的人类可能都要面临工作部分或全部被取代”。

无人行业VS无用阶级

可以预想到,AI无人技术首先冲击的必然是简单性重复劳动为主的行业。教授卡普兰曾统计道,美国注册在案的720个职业中,将有47%被AI取代;在那些以低端技术、体力工作为主的国家,比例很可能超过70%。同时,如金融、医疗等行业亦不能幸免,近年来由于科技在金融领域上的发展,高盛、花旗等职员们都面临着严重的裁员危机。

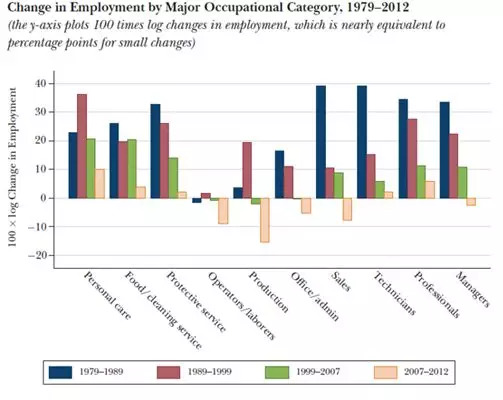

近年来体力劳动者、制造业工人、职员等失业率上升(1979-2012)

整体而言,高精尖行业的失业压力都较小,尽管技术水平不够高的人会被淘汰,但裁员幅度不大。同时,AI能协助他们进行海量数据收集分析,完成前期准备工作,把宝贵时间节约在核心业务上,使高收入人群工作效率更高,并创造更大的收益。由此,可能失业人群的收入愈低,替代性小的从业人群收入愈高,社会的贫富差距将被拉大。

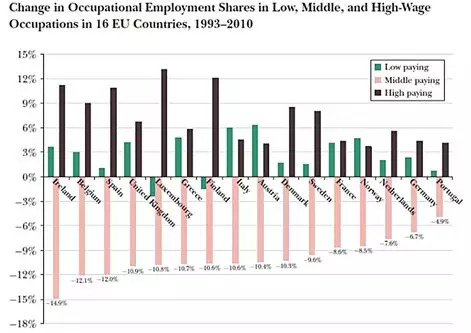

世界各国总体贫富差距拉大(1993-2010)

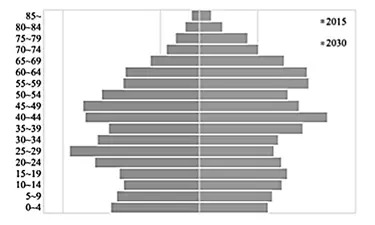

从人口结构的角度看,AI发展快速的近十几年,社会也将面临人口红利基本消失的困境,养老负担会成为空前严重的问题。那时的世界可能会出现这两个主要群体:老人与机器人。

2030年中国人口结构逐渐偏向倒三角模式

(不同年龄层)

几十年后的世界,AI在技术层面能通过无人行业的深化缓解人类劳动力缺失的尴尬,但硬币的另一面,是它大大冲击了原有的社会结构,使还无法跟上时代潮流的人们无所适从。从自我实现需求无法满足带来的身份认知焦虑,到技能成分无法与新行业匹配的黔驴技穷,再到高端挤压低端的阶层性失业,从而引发贫困、发展不平衡再扩大、社会动荡等问题,甚至也包括了人类的情感缺失。最可怕的是一种退化为“无用阶级”的恐慌感及无力感。

马斯洛需求层次定理曾把“自我实现需要”放在了人类需求金字塔的最顶层,但AI无人技术的发展或许正在逐渐覆盖这种自我实现的机会。因为AI能做得比人更好,那为什么还需要人呢?这不难使我们联想到工业革命时期失业工人砸机器的极端行为。AI的发展本质上是不可阻挡的,但我们是否能找到途径,去防止坠入逆时代的恐慌深渊,找到科技与情感的平衡点呢?

与未知的AI预谋一场完美博弈

从扩大就业供给侧的基本层面来看,孕育新行业、改造旧行业势在必行。AI发展无疑将带来新一轮的产业革命,并带动相关产业的出现和兴起。如AI管理员、AI系统跟踪维修工人、机器人外观设计师等,将成为新的领域,并吸收涵盖着工程、管理、艺术等多方位的人员就业。而已有的处于生命周期末端的行业,将由于AI的渗透焕发新的活力,冲破原有天花板。如处于刚需的传统服务业,将实现更深层次的信息化、个性化,满足消费者日益增长深化的消费需求。

除了解决失业问题,调控AI发展并成立监管策略体系更是回归与技术共处层面的主要手段。实际上,日本是最先发明二维码的国家,但日本如今在二维码应用的移动支付等方面,却远远滞后于中国。这看似是中国的应用技术高速发展,但实则也体现出了在科技运用层面的一种克制。由此可设想,AI的发展一旦达到了一定的高度,成立一个相关的部门,如智能发展监管局,来对其进行有力的调控、管理就变得极为必要。只要能科学地规划AI的发展速度及运用,就能减少人类面对的威胁及由此产生的社会问题。

当然,展现人的力量,是人类永恒的命题,因此最重要的依然是坚持推动文化教育的发展。由于人文的精神力量是AI难以在几十年内取代的,并且在经济基础提高的同时,上层建筑方面也需要大量的高素质人才流入,以匹配和促进社会经济政治的发展。在某种意义上,在人与人工智能界限日益模糊的时代中,支撑人的独特性便是人的精神文明。手握文明,心怀信仰,人类便依然会是众弦俱寂中,唯一的高音。

2018年谷歌I/O大会

约翰多恩曾写道:“没有人是一座孤岛,可以自全。因为我是人类的一员,因此不要问丧钟为谁而鸣,它就为你而鸣。”如今,乃至很近或很远的未来,AI发展的历程是便民,却也是侵袭,并且是由下而上,逐层淘汰人工的侵袭,任何人都不可避免,任何人都难以自全。或许我们能寻找到道路,让我们更为安全地拥抱它,但却永远不可能只从极好或极坏的一面去窥探它。只有运用专属于人的智慧,人类才有可能在这场精彩的博弈中,笑到最后。

评论