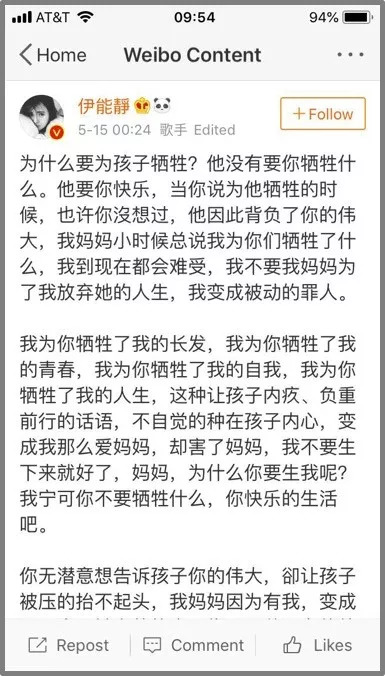

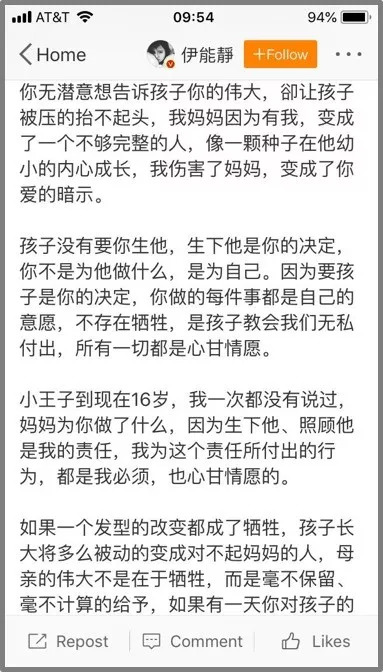

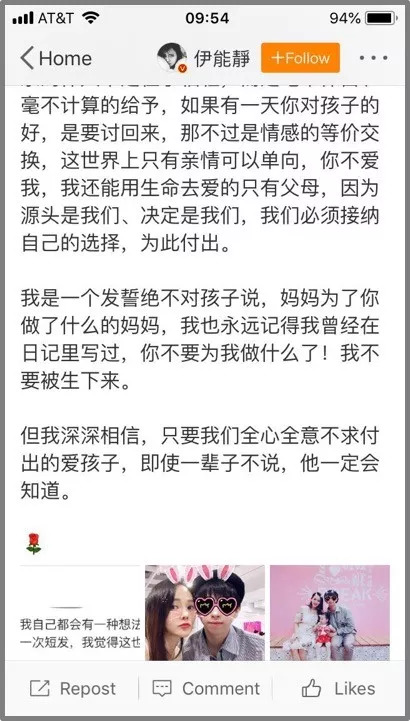

最近,50岁的少女伊能静又上热搜了,她在微博上发了一篇长文,关于“妈妈为了孩子牺牲”的话题:

伊能静经常饱受非议,有陈芝麻烂谷子的往事、喜欢装嫩(不过看着确实年轻)、在网上动不动就和网友互怼,但这篇长文却收获了34K+的网友的赞。

自从怀孕生产后,伊能静就公开宣布自己会暂时放下工作做全职妈妈,好好陪伴孩子。这两年她确实鲜有作品和节目,反而成了微博上知名的全职妈妈顾问,经常因为给一些育儿建议和介绍好用的育儿产品受到许多妈妈欣赏。

提起全职妈妈,媒体最喜欢做两件事:

第一,总把她们和“牺牲”、“放弃自我”这些词放在一起,然后计算一遍全职妈妈产出的贡献,呼吁所有人要尊重她们;

第二,经常拿职场妈妈和全职妈妈进行对比,然后呼吁全职妈妈们尽快回归职场。

这种小心翼翼计算出的价值真的是对全职妈妈们的尊重么?

它不像是一场为了保护“弱势群体”而刻意出演的show么?

把全职妈妈把职场妈妈进行比较真的有意思么?

孩子和赚钱就是衡量一个女性成功与否的二元标准么?

本文由LinkedIn原创,作者思小妞。坐标美国,“轻职场”概念创始人。微信公众号:思小妞的犄角旮旯(id:sixiaoniu523)。

受人“爱戴”的全职妈妈

价值多少

全职妈妈是这样一份工作:

工作时长:周一到周五每天朝8晚12,周末和节假日90%的时间要用来加班;

客户:全世界公认最重要、最有潜力的甲方,但,也是公认的难搞;

必备技能:好的沟通能力、超好的应急能力、超超好的耐心、超超超好的体力,同时还要懂心理学、营养学、情绪管理、精力管理方面的知识。

团队:基本靠一人单打独斗硬扛,偶然有人帮忙,还要确认对方是帮手还是猪队友。

而月薪呢,是0。

高风险、高投入、高要求、0回报,这恐怕是全天下最不公平的一份工作。所以当下社会确实开始对全职妈妈们呈现出更友好的面孔,比如:

在教育方面,一些著名的私立幼儿园和小学更喜欢招收全职妈妈的孩子,因为“她们更有精力投入孩子的教育”;

在价值上,有人开始给全职妈妈算账:一个全职妈妈=保姆+早教老师+营养师等几个身份为一体,月薪实际可达16000元;

在学历上,名校毕业、海归、名企高管辞职做全职妈妈也不再是大材小用了,什么事能大过孩子的成长呢?

总之,社会和舆论都在花样式体现全职妈妈的价值、提升她们的地位。

现在,谁公开说一句全职妈妈的“不是”,比如“她做全职妈妈也许是在职场混不好”之类的话,诸多质疑和谩骂就会扑面而来:“你知道全职妈妈有多辛苦么?”、“你知道全职妈妈值多少钱么?”

这些对全职妈妈摇旗呐喊恰恰暴露了社会还未真诚的承认全职妈妈的价值,而不容评判也说明全职妈妈群体确实“心虚”。

当我们评判其他职业时会遭遇如此强烈的反弹么?

正如阿兰·德波顿在《身份的焦虑》里说的:

我们的“自我”就像一只漏气的气球,需要不断充入他人的爱戴才能保持形状,而经不起哪怕是针尖麦芒大的刺伤。

这样的“尊重”

也许是一场与时俱进的show

“妈妈”最开始的生物属性,随着时代的发展有了更精细的划分。

通常我们把有全职工作并赚取收入的妈妈称为职场妈妈,不赚取收入的妈妈称为全职妈妈。

其实,这“两类妈妈”本来就没有比较的必要,身为人母,评价她们好坏的标准应该是孩子和家庭。

但用金钱衡量个人价值是社会惯用伎俩,更简单、有效,所以才会让全职妈妈看上去变成弱势群体。

可舆论为全职妈妈的摇旗呐喊和保护真的是在扭转局面么?

文章、书籍、媒体们例举了很多全职妈妈的职能,比如她们会为孩子花费2小时精心准备一顿午餐,会花3小时陪伴孩子学习、参加兴趣班。

可这些事每一个有正常母爱关怀的职场妈妈力所能及时也愿意去做啊。

比如哈佛教授蔡美儿(就是那本有名的育儿书《虎妈战歌》的作者),工作忙的要死还不是坚持每天陪娃练琴1小时以上、周末路上花4小时送孩子学琴和网球的也是她,最后两个女儿一个去了哈佛、一个去了耶鲁。

还有Hulu(2017年火遍全球的美剧《使女的故事》就是它家原创出品的)全球副总裁诸葛越,在斯坦福读计算机博士时大儿子出生,后来创过业、混过雅虎和微软、现在是Hulu公司的全球副总裁,既没耽误自己的职业发展,也没耽误儿子进剑桥。

如果孩子进入知名大学是培养成功的标准,较量下来,全职妈妈未必赢的漂亮,职场妈妈们除了成功的孩子自己还有开挂的职业生涯呢。

所以,去比较全职妈妈和职场妈妈挺没意思的,因为孩子成功的定义是多元的,而个人自我价值的实现也是多元。

更何况,就算全职妈妈牺牲“小我”为孩子的成长提供诸多帮助,在大部分男性来看根本“无所谓”。

未必是他们不尊重全职妈妈的价值,而是社会角色的扮演已经让他们形成了根深蒂固的观念:

妈妈是女性的天职,天职就是天经地义,这意味着你忍受痛苦生出孩子、不眠不休给孩子喂奶、换尿布、哄睡、陪伴和教育他们都是应该的。

社会一直就是这样划分男女职能的,而女性的生理特征又为这样的“设置”提供了便利。

所以,在男性看来:

作为职场妈妈,你上班+带孩子是合理的;

作为全职妈妈,你“不上班”(没有创收)+带孩子也合理。

拼命计算和赞美全职妈妈的的价值不是尊重,反而更像社会需要大家跟上文明发展程度做的一场show。

请让全职妈妈成为

普通且自由的岗位

对全职妈妈最好的尊重不是在身份前冠名“全职”二字以显示其社会属性、不是不能judge、不是把她们的劳力换算成等价的金钱——因为这很难计算清楚且谁发钱呢?

而是以平常心去看待这个身份,以及让那些无奈成为全职妈妈和想抽身出来的女性有不做全职妈妈的选择。

要做到这两点不容易,即便在美国这个为全职妈妈背书多年的国家,全职妈妈们提起自己的身份还是会心虚。

比如我的美国朋友Jane就是全职妈妈、带3个孩子,总是会和别人解释自己也曾试过兼职,但每天工作4小时加带3个娃太不容易、最后为了孩子好还是辞职了。

而从希拉里到百事集团CEO卢英德、前雅虎CEO玛丽莎.梅耶尔这些高层政要和高管,无一例外都在呼吁女性不要放弃职场、全职妈妈尽快回归。

可是,全职妈妈为什么一定要“回归”呢?

只要她们愿意、能与另一半协商妥当,家庭不能成为她们的归宿么?如果社会能用平常心把全职妈妈看成人生和职场上的一个普通而非“脱轨”的选择,回归从何谈起?

我们会去呼吁一名医生、一名工程师“回归”么?

而对于那些想从全职妈妈这份工作跳槽的女性来讲,最大的尊重就是给予她们选择权。

李亦非,全球最大上市对冲基金管理公司英仕曼集团中国区主席;刘楠,身价10亿美元的进口母婴品牌特卖商城创始人兼CEO;

她们曾有一个共同的标签:全职妈妈。

想要实现这样的转型除了自己付出他人难以想象的努力外,社会大环境也很重要。关于后者,我非常认可安妮-玛丽斯劳特的看法。

她被誉为“美国职业女性TOP1”、是普林斯顿大学公共与国际事务学院首位女院长、2009年出任美国国务院政策规划司首位女性司长、国务卿希拉里的左膀右臂。在著作《我们为什么不能拥有一切》里安妮提到的两点:

1. 我们需要重建“竞争与关爱”模式。前者侧重点在职场,后者侧重点在家庭照顾,只有承认二者同等重要时,这个社会才会真正承认全职主妇的价值,并不以此来贬低她们在职场上的价值。

2. 全世界经历过多次妇女运动,目标都是女性,下一阶段的妇女运动“改革”的对象应该以男性为主了。

只有当全职妈妈不再被社会当作特殊和弱势群体时,她们的价值才会得到真正的认可。

本文由LinkedIn原创,作者思小妞。坐标美国,“轻职场”概念创始人。微信公众号:思小妞的犄角旮旯(id:sixiaoniu523)。

本文图片来自原作者和影视截图、Pixabay.com。为非商业用途使用,如因版权等有疑问,请于本文刊发30日内联系LinkedIn。

2018 领英 保留所有权利

评论