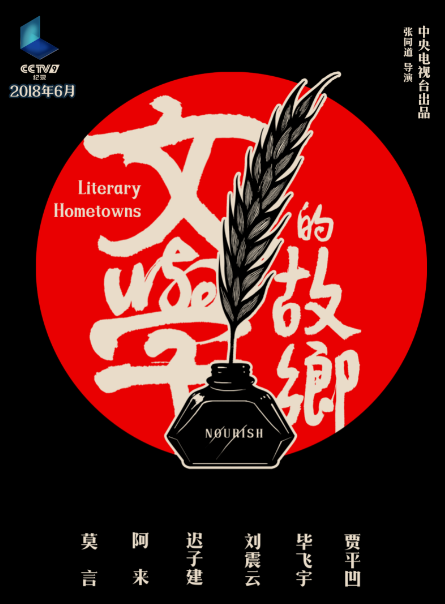

纪录片《文学的故乡》海报

法治周末记者 武杰

莫言的高密东北乡,贾平凹的商洛乡村,刘震云的延津世界,阿来的嘉绒藏区,迟子建的冰雪北国,毕飞宇的苏北水乡,如果你读过他们的小说,必定不会对这些地方陌生,这些地方深深地刻在他们的作品里,血脉中。

5月25日,由中央电视台纪录频道出品,北京师范大学纪录片中心制作,北京师范大学国际写作中心提供学术支持的6集纪录片《文学的故乡》首映式在北京师范大学举行。这部名为《文学的故乡》的纪录片,试图去发现作家和他们生长的土地之间的联系,揭开他们创作的秘密。当然,这不仅是6位作家的个人自传,也是一个时代的精神画像。

从2016年夏天开始,北京师范大学纪录片中心主任张同道率团队,跟踪拍摄了这6位作家回到故乡,回到文学现场的历程,摄制组也远赴日本、美国、欧洲多国,采访了30多位汉学家、翻译家、出版家、诺贝尔文学奖评委等国际知名专家,记录下中国文学向世界传播的历程。

毕飞宇:我没有故乡,我天生是个小说家

毕飞宇撑着木浆,在水中划出一道道涟漪,顺着绿油油的田地,慢慢地接近青衣舞动着长袖的小桥,他说:“我没有乡愁,没有故乡,甚至没有姓氏,我天生是个小说家。”然而当他经过多处询问,终于找到那片开满油菜花的故乡,看到儿时时常经过的小桥,不免激动起来,转身看到幼时居所的瞬间,毕飞宇指着家的方向,哽咽着掩面而泣,久久无言。让观看的人,也不禁潸然泪下。

张同道导演说,他不人为地构造细节,制造任何冲突。但是当他们重返故乡,寻找自己的时候,又怎会没有波动,这些冲突都是捕捉到的他们最真实的感受。

故乡和童年是一个作家取之不尽的创作宝藏和资源,看到流动的水,丰饶的土地、庄稼以及淳朴的村民,就会感觉到这其中的对应关系,作家就是从这些物象中获取灵感,滋润自己作品的,尽管有时候他们自己都还没有明确。“来到这片土地的时候就会发现,真的是一方水土养育一方人。”《文学的故乡》栏目制片人范高培说。

这不仅仅是为莫言、贾平凹、刘震云、阿来、迟子建、毕飞宇6位作家找寻故乡,通过这部纪录片,张同道再次找到了他的文学故乡,他同时希望,观众看了影片之后,找到自己的文学故乡。“我相信每一个人都应该有一片文学的故乡,这个故乡就是你心灵的家园,精神的故乡。”

《文学的故乡》创作团队也曾用寻根来表示这场寻找,但是文学的故乡不仅仅是一种物理意义上的根,每个人都有家乡,那是大家出生、长大的地方,这是物理意义上的故乡。还有一个故乡是精神的故乡,对创作团队来说,更重要的是精神的故乡。作家跟普通人不一样的地方在于,大多数人生活过的故乡只是一个情感的寄托,过了就过了,而作家把自己生活里现实的故乡变成了艺术的故乡。

《文学的故乡》总策划、北京师范大学国际写作中心执行主任张清华教授说道,诺贝尔奖评委会给莫言的评语里有一句“他创造了一种世界性的怀旧”,为莫言的创作赋予了一种世界性的意义。“这意味着,拉开距离看,不只是把中国当代文学看成是一种文学样态,也把它看成了非常重要的文明样态的书写。” 张清华教授认为,这不仅仅是对莫言的形容,同时也是中国这一代作家的共同特色。“50后”乃至于“60后”早期出生的这一批作家实际从乡村社会走向城市的过程当中获得了他们丰富的体验,对于历史、文化乃至于文明的理解。“他们生动地书写了中国从一个传统社会走向现代社会,从农业文明走向现代文明的这样一个巨大的历史转换,特别是我们丧失的那些东西。他们对于文学的贡献是巨大的,但同样从更高的高度来说,是为世界提供了一种重要的文明样态的书写,创造了一种世界性的怀旧。”张清华说道。

对于纪录这样一批人,张清华表示非常荣幸可以参与其中。但是说服这些作家参与,就没有这么容易了。

莫言:这是一个寻找自我的过程

首映式现场,莫言将他亲笔题写的“文学的故乡”书法作品赠送给主创团队。莫言风趣地说:“看了片花,我有两个强烈的感受:一个不会表演只会写作的作家不是一个好农民,一个又会写作又会表演的作家一定是个好导演。”

自2012年获得诺贝尔文学奖以来,莫言一直拒绝任何形式的纪录片拍摄,《文学的故乡》是他首次接受纪录片拍摄。“我回到了过去的棉花加工厂、当年站岗放哨的老营区,以及当年参与文学活动的地方,也是故地重游,激活了很多记忆。”

当这个承诺只需要两天的节目,断断续续拍摄了两年的时候,说着面对镜头很难受的莫言已经渐渐习惯了,“这是一个寻找自我、发现自我的过程”。

在回乡的火车上,莫言提起人们曾经问他,短篇小说中很多孩子,总是出了门沿着胡同往北跑,到了河堤往西跑,过了桥又往西跑,为什么都是这个方向,莫言说,“这是我村庄的方向”。

小学5年级便辍学的莫言,很长时间是和羊在山坡上孤独地度过的,“当你们用眼睛阅读的时候,我在用耳朵阅读,当我拿起笔准备写作的时候,童年中用耳朵阅读的东西,全部在脑海里”。

在已经成为旅游景点的老屋里,莫言回忆起自己文学的起点。过年的时候,土坯墙上铺满了报纸,贴正的报纸站着看,贴歪了就躺着看,如果贴倒了就颠倒着看,莫言扭着身体仿佛回到当时的日子。“灯一开,蓬荜生辉。最早的阅读实际上从墙头开始的。”莫言说着,憨厚地笑了起来。

刘震云:我每一句话都是老实的

刘震云拒绝拍摄《文学的故乡》的时候说,文学主要是写生活中那些说不清的事情,把说不清的事情经过写这个过程把它说清楚,非常荒谬和魔幻现实主义。

在短短几分钟的片花中,刘震云的生活也充满着魔幻主义。一时间他在纽约《一句顶一万句》电影放映的现场,下一个镜头他又回到了河南延津老庄的街道上;此刻他在莫斯科、新德里、法兰克福、墨西哥城书展上被人群和掌声包围,下一秒他又成了那个在小修理铺里说着河南方言,修理棉衣拉链的人;在乡村小院追溯姥姥和童年,在塔铺中学回忆迷茫青春……

“看一看你的过去。”正是摄制团队的这句话打动了他,于是刘震云默认的3天拍摄计划变成了3个严冬,“在拍摄过程中使我想起了许多,我回头看了一下自己的作品,我写得好幼稚。但是幼稚的作品里面我发现我每一句话是老实的、质朴的,是不精明的、不算计的,特别是一个作者和他书里人物的关系,我没有算计过书里的人物,我是一个笨人。这是我能够写作的一个特别重要的动力。”

这样一个笨人穿着质朴的衣服随地坐在了纽约的大街上,他说,这里与家乡的老庄并无二致。他也在首映式上台的时候深深地鞠了一躬说,全然想不到他所获得的成就。

贾平凹寻访祖屋 阿来要写植物猎人

当贾平凹回到秦岭深处的棣花镇,挤在街边的桌子上,吃着小时候常吃的食物,不变的乡音,不改的口味,将他淹没在人群中。

原来一整天才能走出的秦岭,早已通了高速公路,贾平凹寻访他出生的祖屋,《秦腔》里的清风街,以及《高兴》里的原型——刘高兴。如今刘高兴已经成为名人,模仿贾平凹写字写书,向游客兜售,把自己的家变成了旅游点,不用再外出打工。他紧紧握着刘高兴的手,调侃着:“你现在比我有名了”,话语里带着陕西汉子的直爽。

阿来是张同道特意挑选的作家,因为他生长于四川阿坝嘉绒藏区,是一位用中文书写的藏族作家。少年时代他极力逃离的故乡马塘,有激发最初诗歌冲动的梭磨河,改写命运的松岗水电站,青年时代调研的土司官寨和寺庙,“我就去走”,阿来形容这趟拍摄之路。

阿来带了一台相机,沿途随时随地拍摄植物花卉。在巴郎山海拔4300米的山坡上,他突然透露了一个秘密:一部以植物猎人为题材的小说即将开始,这次旅行他正在体验小说里的角色。

对在藏区长大的作家阿来说:“小说就是一个探索可能性的过程,人是有很多可能性的,但是在实际的生活当中,你只能作一个选择。只有在小说里,我们可以活成各种各样的自己。”

迟子建:我生命和文学的根就是冰雪根芽

6位作家来自中国的不同地区,平原大地、江南水乡、藏区、冰雪之地,因此每个人都有非常鲜明的个人特色,他们甚至都说着不太标准的普通话,故乡的痕迹深深地烙在他们的身上,刻在他们的文字里,张同道希望他们每个人都有鲜明的面孔。

迟子建是其中唯一一位女作家。多年没有回到北极村的迟子建用眼泪敲开了故乡的门,这正是她小说里的北国世界:《北极村童话》《逝川》《额尔古纳河右岸》《群山之巅》故事发生的空间。影片里,迟子建甚至第一次展示了爱情留影,讲述了短暂婚姻留给人生的爱和痛,留给文学的宝藏。

这里有小泥屋中姥爷的酒香,供销社里童年的糖果,零下40度黑龙江江面的冰钓,原始山林里狍子的踪迹。她说,“我生命和文学的根就是冰雪根芽”。

穿着一抹红色的迟子建,如同一个无忧无虑的少女,故意放慢脚步将雪踩得咯吱咯吱响,她激动的躺倒在雪地里,情不自禁地扬起一把雪,扬起头等待它们落下时带来的清凉。

而洒脱的毕飞宇也终于在少年时代的中堡镇,儿童时代的陆王庄和大纵湖,到出生地杨家庄,找到了自己的根,“只要我在这大地上书写过,我就有理由认为这是我的故乡”。

正如北京师范大学副校长郝芳华致辞时所说的,《文学的故乡》就是寻找我们今天所处的时代,寻找孕育和延续中华文化的那一脉源头活水,寻找文学的价值更是在寻找一个民族文化的精髓。它的价值不仅仅存在于文学,更在于不断传承的鲜活与澎湃的生命力,因为文学始终与我们的过去、当下和未来息息相关,发现文学的故乡,寻找文学的力量,正是要从当下从时代入手。

责任编辑:马蓉蓉

评论