文 | 多米

真实是纪录片的底线,也是拳头。真实的社会环境、文化现状、人物群像……在各种各样的主题下面,真实的力量往往使纪录片具有区别于其他艺术形式的震撼力。

当人生轨迹跨越几十年,除了新鲜感外,纪录片带来的更是一次价值观的验证。

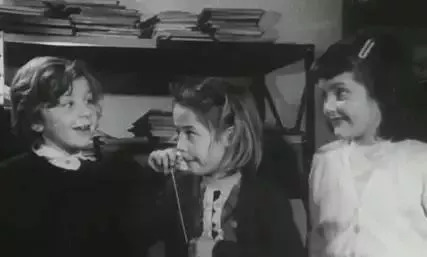

1964年,迈克尔·艾普特为英国BBC电视台拍摄了记录片《人生七年(7 Up)》,选择了十四个来自英国不同阶层的七岁儿童,采访并记录他们的生活与思想,此后每隔七年都对他们进行回访,并在BBC播放。

截止到2013年,纪录片中的孩子已经有56岁,有人依旧孤零零地生活,有人过上了平淡幸福的日子,差别更大的还有他们的工作、生活状态和自我评价。

影像中有时间的巨大跨度、真实的人生话题、生活轨迹的极速分化,当画面定格在一张张苍老面容时,无论他们是欣慰、悔恨,还是幸福、平淡,这十几段人生间都让人思绪万千又不知从何说起。

阶层壁垒的存在

起初,导演迈克尔·艾普特是抱着验证阶层固化现象的预期开始拍摄的。通过当年的采访画面,在孩子们7岁时,我们就可以看到原生家庭的阶层在他们身上留下的影子。

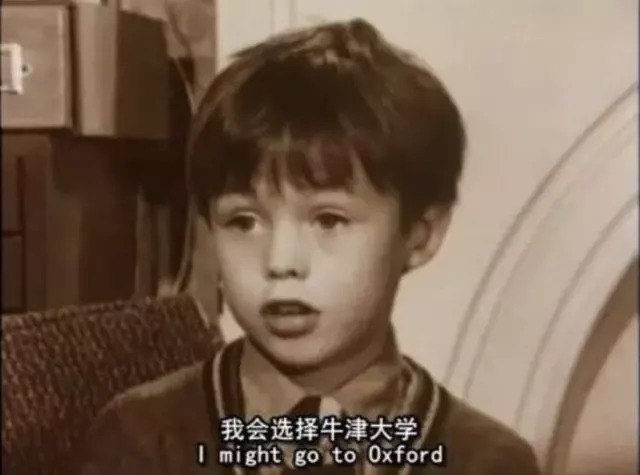

精英阶层的三个男孩John、Andrew和Charles在青少年时期就显示出比同龄人更加成熟的姿态,已经各自规划好了未来的大学和专业,将牛津大学、剑桥大学定为目标。7岁时就开始每天阅读《金融时报》的Andrew说:“我喜欢我的报纸,因为我有它的股份。”

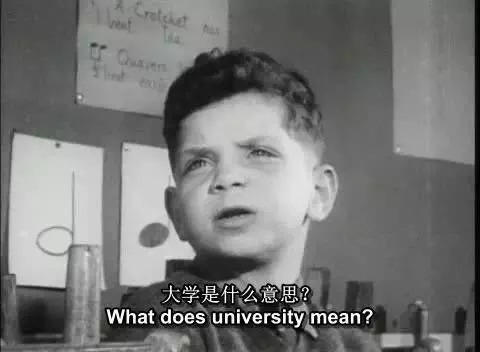

另一边,来自伦敦东区平民家庭的sue、Jakie和Lynn笑着憧憬未来的婚姻,她们职业梦想看起来也与目前的阶层非常匹配。而来自福利院的孩子Paul面对关于未来提问,却在迷惑地问:“大学是什么意思?”

一转眼,孩子们已经长大。未来的几十年中,有些人当上了律师、大学教授,有些人当上了超市收银员、图书管理员,来自各个阶层的14个孩子中,离开了原有阶层的基本上只有Nick和Neil两人。

出身农村的Nick从小刻苦学习,热爱科研,21岁时已经考入牛津大学,之后到移民美国当上了物理教授,进入了更高的社会阶层。而原本家境不差的Neil以大学辍学作为人生转折点,人生轨迹一路走低,没有找到自己适合的出路而流浪多年,长期生活在困顿和迷茫之中,直到中年当上地区议员。虽然工资不高,但是Neil在与人的交流中终于找到自我认同的支点。

如果从这样的简单概括来看,正像导演想要验证的那样,阶层之间的壁垒确实影响了14个孩子的人生轨迹。除了少数的例外,大多数人都局限在原本的社会阶层中,难以实现流动。

然而,纪录片进行到中途,很多人都能意识到,就算是带着如此直白的验证目的来拍摄,《人生7年》系列还是包含许多了远超这条结论的意义。

哪些特质能决定人生?

年轻人憧憬未来时,阶层不会是唯一的维度。纪录片14个主人公在中老年时期的心态也并不是全由阶层决定。每份人生本来就立体而独特,难以评价。

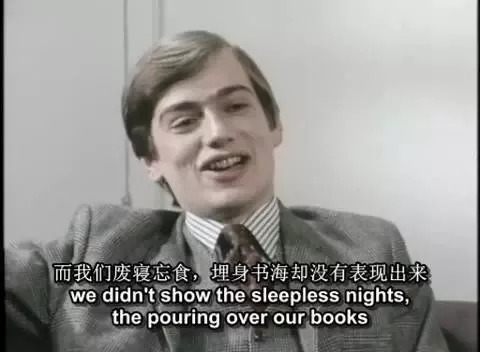

精英阶层的John有着令人羡慕的人生历程。John在14岁就确定自己要从事法律工作,而后在牛津大学学习法律,再进入法庭工作。但他的生活并没有观众想象的那样轻易。John9岁时,父亲去世,整个家庭的压力突然增加,母亲承担着生活的担子,而John通过“废寝忘食、埋身书海”的努力才拿到牛津大学的奖学金。

John并不是在优渥家境中轻轻松松的坐享其成,这也是他21岁时就非常诚恳地想要表达给观众的。成年后成功处理的法律案件背后是重复枯燥的工作时间,经历了人生的种种,中年的John面对镜头更加平和,也没有了那份意气风发的面貌。

同样家境优越的Bruce从小就立志帮助非洲同胞,之后的一生都在实践着自己这份“最初的梦想”,从牛津大学毕业后开始当老师,去孟加拉国支教,参与教堂事务,以各种各样的方式奉献社会。相比于大多是精英阶层的发展路线,Bruce的选择更加纯粹和快乐。

伦敦东区平民家庭的三个女孩中“最有想法”的Sue,是三个女孩中结婚最晚的一个。几十年的时间里,Sue没有抱怨自己的出身,而是乐观地奋斗,积极寻找适合自己的轨迹,终于成为了伦敦大学皇后玛丽学院的一名行政人员,在她看来,相比于社会地位,帮助孩子们才是最能体现自身价值的事情。

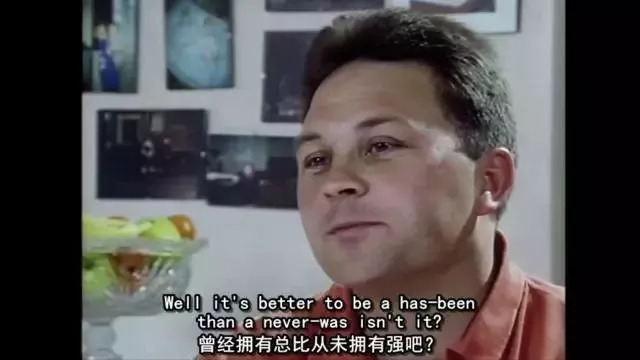

出身普通,从小就显得非常快乐的Tony,在成年后的人生中也延续着这样的幸福感。梦想当骑师或演员的Tony,在21岁发现梦想破灭时马上改主意当了出租车司机,并对镜头说,哪怕是出租车司机,也要让别人看到自己的厉害。35岁时,Tony依然因为自己曾与著名骑手Lester Piggot同场竞技,因为自己曾经参演斯皮尔伯格的影片而感到满足和快乐。就这样,直到56岁,虽然没有在阶层上完成跨越,Tony却是整部纪录片中最乐观、烦恼最少的一位。

就像Andrew后来感悟到的,“你没法给孩子任何实质的东西,但良好的教育会让他们终身受用。”在孩子一生的旅程中,能够让他始终受益的“良好教育”,包括的不只是优越的家境环境以及要求自律、勤奋等特质的精英教育,还包括像Bruce一样善良的品质、像Sue一样的坚韧信念、像Tony一样的快乐心态。

镜头不是透明的眼睛

对于纪录片的主人公来说,这部历时几十年拍摄的纪录片,一方面可以作为自己的人生纪念,另一方面,将真实的人生轨迹坦然示人却并不是一件轻松的事。在几十年的时间跨度中,不少主人公都曾经中断甚至干脆退出拍摄项目。在《人生七年》系列,有些人在镜头前极力维护自己的优良形象,有些人因提问开启了新的思考,更有些人的生命轨迹受到了直接的影响。

因为精神疾病和种种坎坷经历而流浪的Neil,在中年时期接受了由纪录片结缘的Bruce的租房帮助,更因为纪录片的影响力被更多人熟知,成功当上地区议员,享受着充实而愉快的工作,心理状态也终于在低谷之后重新振奋。

也有人认为纪录片没能很好地体现出自己本身的样貌。精英阶层的John在21岁时表示,这一系列纪录片只是重复着人们的刻板印象。镜头简单地拍摄出精英阶层的小孩最终获得成功的样子,让观众理所当然地认为他们的生活一帆风顺,却忽略了他们本身付出的努力。

其实,就算镜头已经拍摄下每个取得成就的主人公刻苦努力的画面,也不能武断地说这些影像就可以概括他们的人生,被拍摄对象在镜头面前不自觉的“表演”,和每隔七年才简短拍摄一次的时间频率,都直接导致纪录片关于“真实”的误差。

对此,导演迈克尔·艾普特有着不同的理解,当我们换一个角度,这部纪录片的意义就会更加清晰——或许观众们不能通过纪录片了解到十几位主人公最真实的样子,但是在断断续续的纪录画面中,人们已经可以看到时代下许许多多的生命和面孔,看到自己的样子,看到身边其他人的样子。

无论是阶层、教育、心态、还是健康,《人生七年》系列的纪录片不加修饰地诠释出这些因素对人生轨迹的影响。当看到曾经古灵精怪的Neil抑郁而落魄的样子,观众不是被作品打动,而是被真实世界的残酷而震撼。

当看到因为幸福婚姻由叛逆转向平和的Lynn,看到步入中年后身材依旧保持得优秀的精英阶层,看到抱着乐观心态克服各种难关的主人公们,观众由此对于“人生规律”的思考和信任也比观看其他作品更强。

一部原本想要验证阶层固化问题的纪录片,在“人生”话题和巨大的时间跨度之下,生发了意料之外的更多意味。2020年,新的一期节目即将到来,14位主人公的人生走向也像我们自己一样难以预料,或许这也是《人生七年》系列最令人期待和着迷的地方。

评论