6月15日,第24届上海电视节“白玉兰奖”颁奖典礼在上海落幕,来自美国的《无人之地》获得最佳纪录片奖,西班牙的《阿颂塔之死》获得最佳系列纪录片奖。

为什么是这些片子?我们试图通过本届“白玉兰奖”纪录片评委会主席尼克.弗雷泽的故事, 来一窥当下纪录片讲故事的有效方式。

作者:小十

纪录片《篮球梦》讲述了两个黑人少年追逐篮球梦的故事。他们具有非凡的篮球才能,却只能在街头篮球赛中大展身手。直到被一名星探发现,他们的人生才似乎有了转机,但其中的一人却还是因为膝伤而毁灭了多年梦想,另一个则进了大学离梦想靠近。

1994年,尼克·弗雷泽偶然间看到《篮球梦》,他没想到这部纪录片可能改变了今后的事业轨迹。“我对篮球一窍不通,但我很快就沉浸于两位主人公的生活之中。这是一个完美的非虚构故事,一个关于美国生活的让人心碎的故事,它有动人的主角,吸引人的情节,巨大的情感张力。”

“纪录片宠坏了我,我再也不能忍受虚构的故事了,因为真实的故事要有趣得多!”70岁的尼克·弗雷泽为了参加这次上海电影电视节的评审工作,从伦敦坐了12个小时飞机到上海。

他一共需要看10部入围到白玉兰奖纪录片单元的作品,其中包括5部单集纪录片,5部系列纪录片。其中包括引发无数网友热议的生育题材纪录片《生门》和BBC推出的海洋生物纪录片《蓝色星球2》。

但最终获奖的片子一部来自美国,一部来自西班牙。

《无人之地》以新闻纪实手段和近40天的拍摄,客观记录并真实还原了俄勒冈州国家野生动物保护区范围内的农场主为了维护自己农场土地与联播政府发生冲突的全过程,故事结构紧凑,且多角度呈现出真实矛盾,并非为了客观而客观。

《阿颂塔之死》则是一部剪辑精良的破案类纪录片,以多角度、悬念重生记录了阿颂塔、养父母以及审判员们正在经历的一切,环环相扣中给人以极大的震撼。

尼克·弗雷泽眼光毒辣,他的审片口味和创作口味一直都充满个性。

“我喜欢那些带着个人视角的故事,喜欢复杂的故事,喜欢有趣的讲述。其实我的工作很简单,就是不断地和纪录片创作者们聊天。他们告诉我许许多多的故事。如果哪一个故事真正打动了我,冲击了我。我就想办法去筹钱,尽一切努力帮助他们完成这部纪录片。”

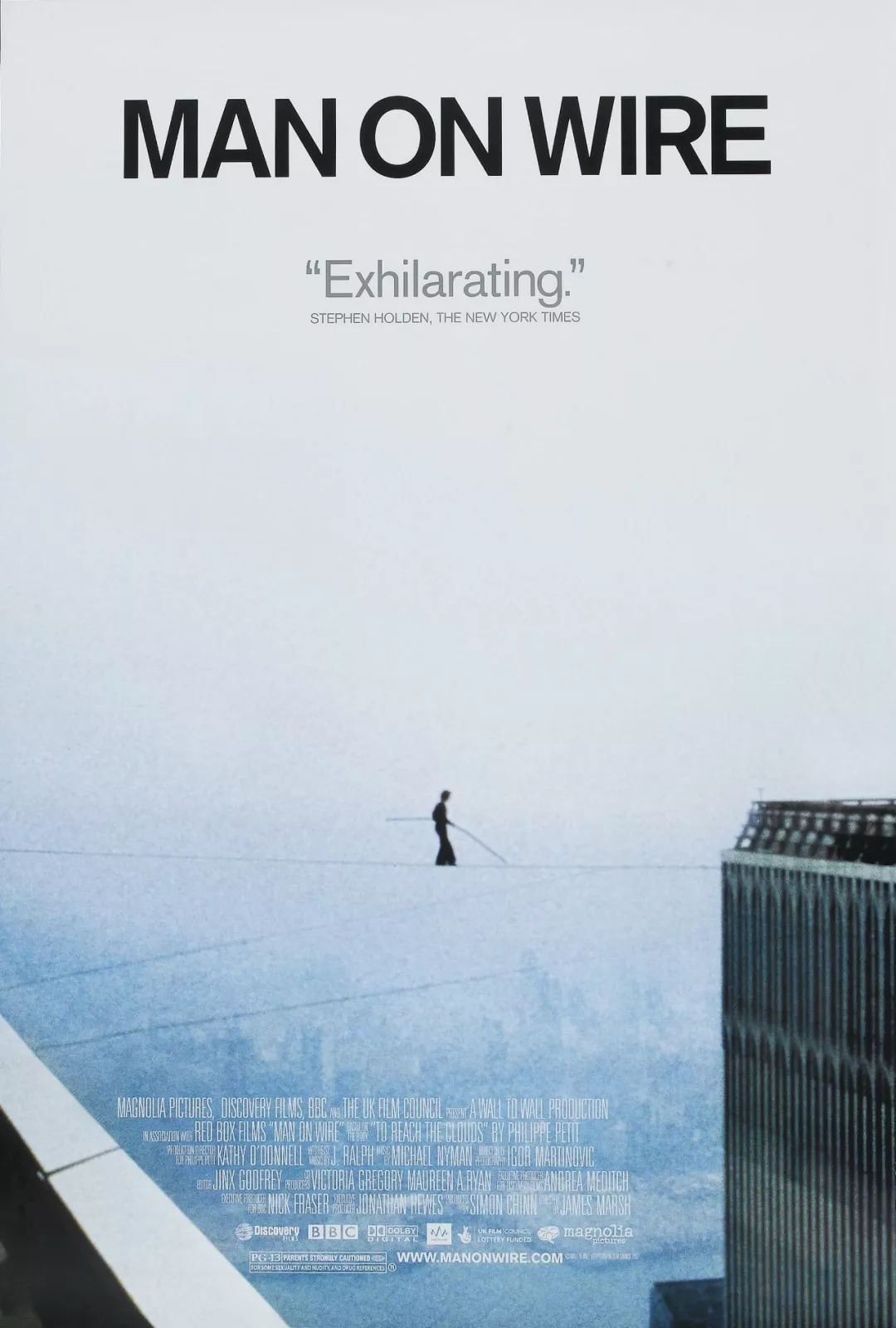

第81届奥斯卡最佳纪录长片奖《走钢丝的人》是尼克·弗雷泽早期参与制作的一部纪录片。

在1974年8月7日,法国杂技名人菲利普·珀蒂(保罗·麦克吉尔 Paul McGill饰)在纽约世贸大厦高达110层的两座大楼之间,完成了一次至今仍令人叹为观止的壮举——搭起了一条横跨天穹的钢索,完成了长达45分钟的大胆表演。

菲利普在钢索上或跪或躺,时而慢行时而舞动。影片镜头细腻地捕捉到了当年无比惊险的分秒,并生动地重演了现场,再加上人物访谈等多种手法,使得这部逐梦世贸大厦间的纪录片,在美国911事件后,弥足珍贵。

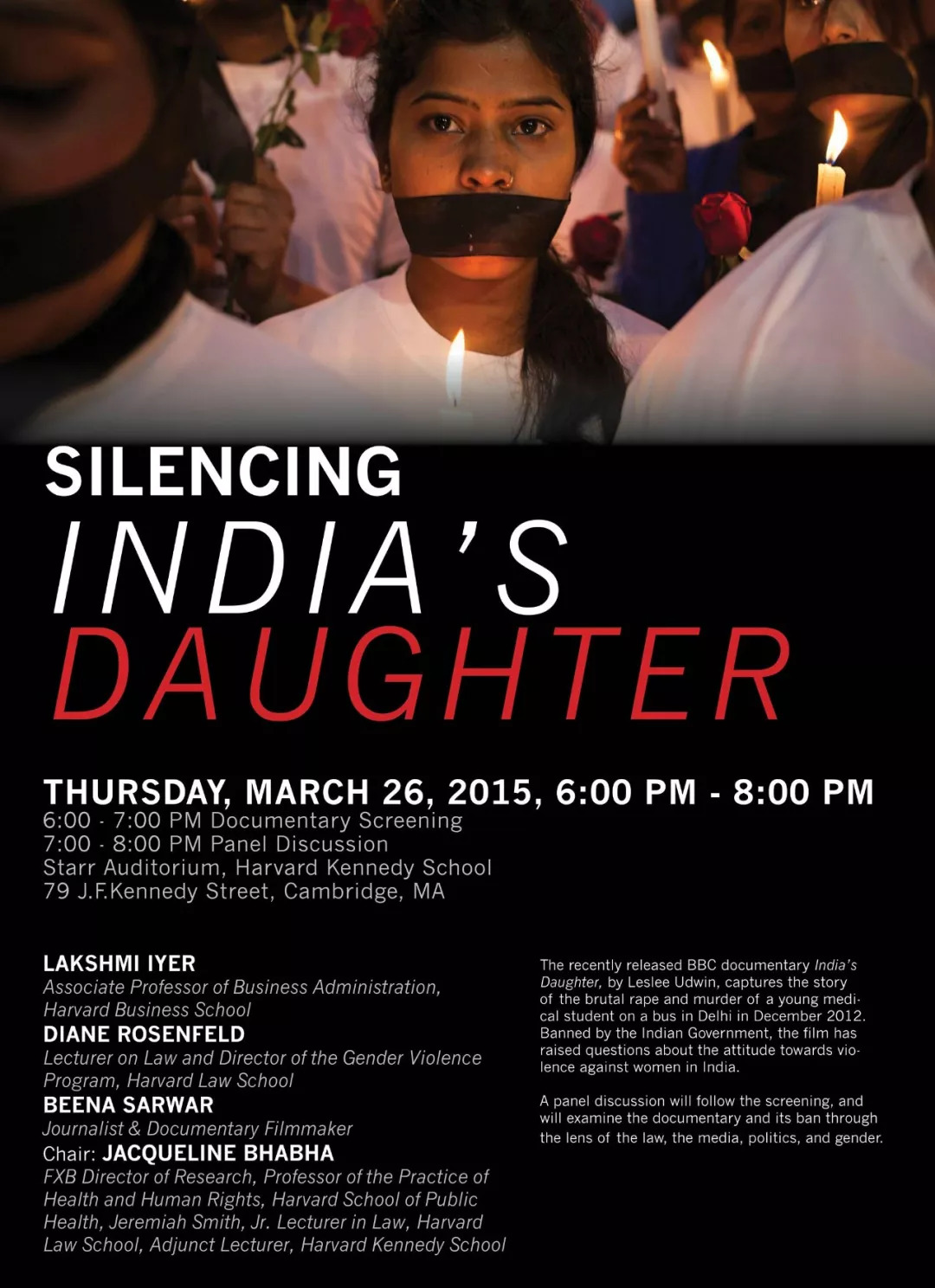

此外,他参与制作的纪录片《印度的女儿》也是把镜头对准施暴者,还原一位23岁印度女学生在新德里被奸杀的惨案。

从《篮球梦》开始,“我明白了纪录片是我们的时代无法替代的一种文化形式。我们透过纪录片理解他人的生活,也反过来思考自己的生活。”

提到尼克·弗雷泽,就离不开他在1997年创办的BBC纪录片栏目Storyville,这是BBC国际纪录片里十分成功的长期栏目。他曾担任全球性纪录片项目《为什么要民主》(Why Democracy?)的系列编辑,以及纪录片《为什么贫穷》(Why Poverty?)的执行制片人。

虽然在Storyville工作期间,尼克·弗雷泽执行制作过不少杰出的影片,但他还是认为电视台和他喜欢的类型之间有“隔阂”,“他们(BBC)想象那些纪录片像自来水一样源源不断的来,但有时不明白这些东西多么的脆弱”。

在尼克·弗雷泽看来,虽然这个时代的人们需要放松和有趣的东西,但是大多数纪录片制作者还是严肃的。

就像他最早认识的中国纪录片导演陈为军,在圣丹斯电影节他看了《好死不如赖活着》,“它太严肃了,太让人抑郁了,但它直面了一个非常重要的问题,就是我们如何面对死亡。”

“纪录片是一种存在,不是讲述。” 尼克·弗雷泽最近在接受国内媒体采访时提到,“它可以让最可怕的东西也变得可以被理解。当然,不是所有的纪录片都要这样严肃,必须要有幽默的东西、轻松的东西、美的东西,哪怕是最不起眼的美。”

从《好死不如赖活着》到《世界上最大的餐馆》,再从《大同》到《生门》,尼克·弗雷泽眼中的中国纪录片也是多样的。《大同》会让他想要把大同的市长和伦敦的市长做比较,《生门》又解决了他对“中国医院是什么样”的好奇。

“太不一样了,但太有意思了。”

在尼克·弗雷泽看来,中国地大物博,人与人也不一样,整个社会可以挖掘出很多值得拍摄成纪录片的话题,加之中国社会还在发生着日新月异的变化,因此在中国很容易找到好的故事。

对他自身来说,去年刚做完《千禧中国》,把镜头聚焦在中国年轻的创业者。接下来他也准备接着做一部有关网络游戏、虚拟现实的纪录片。“你需要去关注这些新鲜的,这个时代在关注的东西。”

2016年,尼克·弗雷泽其实就离开BBC并投身于纪录片SVOD(订阅性视频点播)平台Yaddo,他同时也是丹麦非盈利性THE WHY基金会的创办者及执行制作人,以及国际捐助性质的在线纪录片平台Docsville的创立者,他开始资助、孵化和展播纪录片,其中也包括不少中国纪录片。

“我希望Docsville未来可以资助和播放更多中国纪录片,我希望我们的用户可以通过这个平台,通过纪录片了解世界各地的人都是怎么生活的。”

尼克·弗雷泽说,“其实从纪录片产生到今天,我们纪录片的资金筹措问题,从来都没有解决过。”但这根本不是阻碍纪录片拍摄的理由,BBC作为全世界是一个纪录片老牌制作方,他们有这样的DNA——不计成本地拍摄关心地球的片子,但金钱并不能阻挡他们继续前进。他们有做这种事情的责任和道义。

“纪录片改变着现实,也被现实改变。”尼克·弗雷泽这种对纪录片的认知或许已经成为其精神花园的绚丽一角。

评论