作者:小铁

作为会去死磕“视觉”的电视制作人,宫鹏参与创作的节目总会给观众留下“眼前一亮”之感,从《跨界歌王》到《中国有嘻哈》,电视本来也是一门关乎“看”的艺术。

遗憾是否有呢?对于宫鹏这样的创作者,显然是常常存在的。

《跨界歌王》系列总导演、《中国新说唱》视觉总监宫鹏

“很多人会问我《跨界歌王》今年怎么样?从我个人的创作追求来看,其实还有更多可以提升的部分。”

说到《跨界歌王3》,宫鹏似乎还有一肚子新的想法想要倾注其中。“做节目也是一个系统性的工程,所有的资源需要相互匹配、相互磨合。想法的落地总会打折扣,但我们要做的,就会让这些折扣更少一些,让原本墨守成规的东西更与众不同一些。”

《跨界歌王》:为每场大秀找一个支点

“虽然是一档音乐类节目,但它的属性与常规以‘听’为主的节目还不一样。《跨界歌王》的形态决定了它不能用单一的声音来支撑所有东西,而我们的做法就是用‘看’来协助‘听’的呈现。”对创作者来说,想让一档节目的“视”和“听”相统合,去极致呈现,就需要首先营造出这样一个空间去寻找这种感觉。所以,宫鹏团队的很多工作都会在音乐之外,每一场表演的策略落地前,他们都会先写一个“大秀阐述”,包括场景的意向、歌曲背后的故事开掘,甚至包括参考的服装……

宫鹏说,有的时候,为了能让大家看见一个更鲜活的舞台,部分表演他们甚至会在前期产出多套完整的视觉方案。

最开始想要摒弃掉大剧院录制的方式,根本上来说想要改变大家传统的观看习惯。也即,按照更开放的空间感来搭建舞台的造型,宫鹏曾设想用很多地屏,让节目由晚会式的平视变成俯视的视角。

虽然最终未能采用这一方案,但起用的其他“招数”也效果不俗,几乎每一场秀都在用投影机,介质的转换一定程度上让第三季更加鲜活了。

“当所有东西不再改变的时候,你怎么能够呈现不一样的世界?”宫鹏认为,对于《跨界歌王》系列的创作,他们几乎一直在争取、一直在寻求改变。在他眼中,这是一个“N代”创作本身能够“保鲜”的重要路径。

这一季节目播出后,很多人质疑《跨界歌王》系列的门槛是不是变低了?宫鹏说,“如果大家这样想,就意味着对这档节目有了更深入的理解。因为,这本来就不是一档强调专业性的音乐节目。”“看音乐”对于《跨界歌王》而言,始终是构成其形态确立的一大特质。所以,在嘉宾选择演唱曲目时,除了“能唱会唱”,创作团队第一个考虑的便是“能不能转化成画面”。

喜剧演员文松在《跨界歌王3》中演唱了《悟空传》,整个表演一气呵成,不少观众也用惊艳一语来表达赞叹。但对于这一舞台呈现,文松最开始其实是抗拒的,“当时我跟他通了一个小时电话,跟他解释希望他唱的原因。”

“不能单从歌曲的角度看,他们其实是在呈现歌词里的那个故事、那个人。”宫鹏说。

“从音乐属性上来说,无外乎那些大众已经‘司空见惯’的类别,所以,我们要怎么去做变化?”宫鹏坦言,《跨界歌王》做到第三季,他时常陷入一种焦灼中,因为害怕“大家没有任何期待感了”。

“我的第一直觉是‘看音乐’。”宫鹏表示《跨界歌王》一开始找他的时候,就确定了这样的思路。参加节目的并非是专业歌手,拼不了唱功,但他们的长处是“用情用心”。他对《跨界歌王》的定义是“一个视觉呈现的节目”——一定要留有视觉创新的空间。

“做晚会比做节目更难”

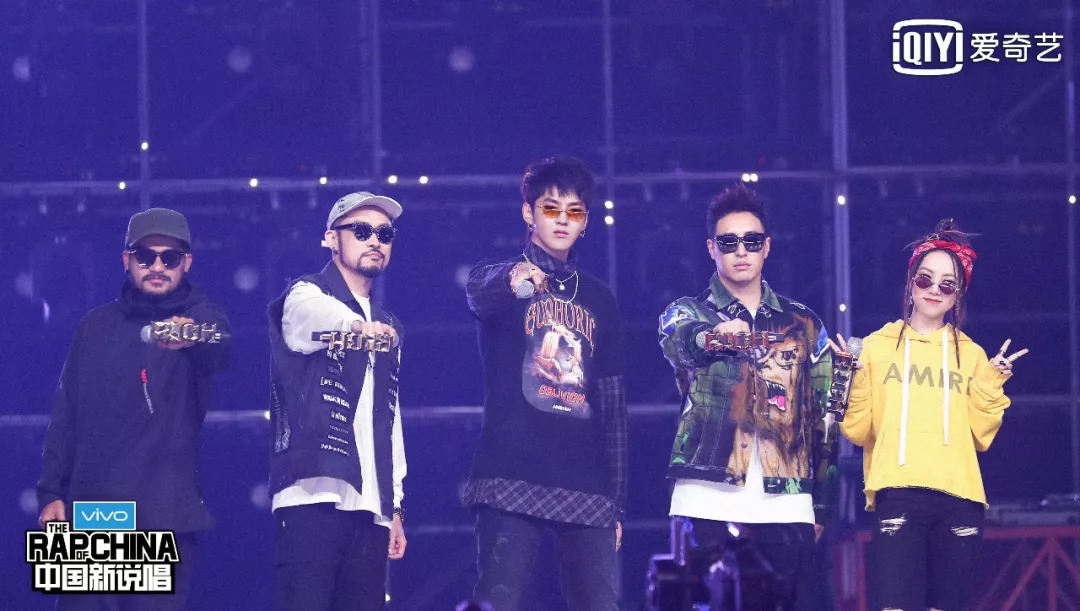

同时作为去年《中国有嘻哈》、今年《中国新说唱》的视觉总监,宫鹏有了继续“玩”舞美的新空间。

他首次把舞台、评委、观众放置到360度环绕的情景之中,人人皆可“入戏”。颠覆了之前所有综艺选秀节目的风格与框架,选秀舞台变成电影场景,创造出了独特的风格。

宫鹏认为,任何影像内容的创作,都要把“视觉美学”排在前面。除了《跨界歌王》,宫鹏近两年来还担纲了包括北京卫视跨年晚会等在内一系列大型电视晚会的总导演。2018年“冰雪盛典”的水立方现场整体造型看似雪花,又似异形的锚,寓意扬帆起航。这场晚会获得了诸多好评,但在宫鹏自己看来,难免有遗憾留下。

与宫鹏对谈的过程,有时常常感觉在与一个艺术家而非电视制作人对谈。从他嘴里最常听到的话是“遗憾”,最少听到的是“商业”。

上半年做晚会,下半年做季播。这几乎构成了宫鹏这两年的工作节奏。但对宫鹏来说,一场四个小时的晚会似乎比为期三个月的季播节目更难创作。

他回忆起第一次独当一面进行大型晚会直播的经历。在演出前一晚,被临时通知有一半的节目要调整。直播当天又由于安检过严,第三个节目之后有一批演员无法入场,所有节目要调整播出顺序。

“最后一个节目播出后,我就摊在了地上,太累了,但是好刺激、好过瘾。”

但“晚会”更花钱,它需要在短时间内调和各方面的诉求。宫鹏说,“晚会的难点在于一次成型,而且不可以有犹豫。它必须一个节目比一个节目好看,才会有持续爆点的东西产出。”

“我自己觉得,我对晚会投入的精力其实比节目创作投入更大,你想,要把四个小时做出极致的美,可不是很难为人吗?”但其实,做《跨界歌王》时,宫鹏对待其中的每个表演都已经像做晚会那样反复推敲和雕琢了。

他是一个比较完美主义的创作者,对于喜爱的东西坚持一如既往。

宫鹏对“视觉”的在意,已经渐渐变成了一种习惯。在他的心中,欧洲歌唱大赛(简称欧歌赛)一直是作为标榜的存在。

“欧歌赛没有一年会重复它的舞美概念。”宫鹏觉得这是启示,“它一直在传达出一种新的观看习惯,因为看电视永远是先看为主。你给我的第一幅画面是不是足够吸引人?”

“你即使看《中国好声音》,最先被吸引到的也是那些转来转去的椅子。”在这些以音乐为核心元素的节目中,宫鹏提供了另一个从视觉观察的角度。

“但我觉得,我们对这一部分创作的关注和尊重还不够。”

爆款是好东西,但也别被它绑架了

“这两年来的电视创作环境没有过去那么乐观。很多时候,资本到位了,大家就像抓到救命稻草一样,但钱又只有那么多,久而久之就形成了一个恶性循环。”

在宫鹏眼中,电视人最痛苦的一点是,想要有创新的东西去坚持,但还得为五斗米折了腰。

宫鹏很抵触创作出来的东西变样,也就是背离最初的创作意图。但他自己也承认,在创作中,这样的纠结、矛盾几乎伴随全程。

例如《跨界歌王》今年希望能呈现艺人的编曲能力。“希望艺人自己带编曲,可以把音乐做得多样性,更好看一些。”但同时另一个问题也就随之产生——“站在不同的立场,我们对编曲最终呈现的效果要求可能会不一样。”

完成度高了,冒险感就低了,这似乎是一个很难完美调和的问题。

但随着节目往后推进,嘉宾们也渐入佳境,他们对自身突破的渴望,反过来也在推动着这个节目不断往前走。宫鹏说,节目的亮点正在不断被释放出来,“有完成度,也有惊喜度。”

《跨界歌王3》第一期中,徐静蕾的紧张似乎给大家留下了很深的印象,“我当时自己在琢磨,我觉得可能‘老徐’(徐静蕾)从第一场到最后一场都会是那样的一个状况。”在宫鹏眼里,徐静蕾的“紧张”很真实,因为镜头内外几乎都是一个样子,节目没有放大。但意外的是,“没想到她自己探索了更多的变化,会配合舞台的位置走动、跟舞蹈演员互动,再去观众席里溜达一圈,她的变化就是很惊喜的一种呈现。”

《跨界歌王》的独到之处在于,所有艺人几乎天生自带一种特质,创作团队会去琢磨这个人,在琢磨清楚之后,人在台上的那股劲一下就冒出来了。“很欣慰有那么多嘉宾在《跨界歌王》的舞台上勇于突破自己,去尝试自己不擅长的东西。”当然,这也契合着“跨界”从一开始追求的精神。

宫鹏也在思索自己的创作“如何跨界”,尽管答案尚不明晰,但他有一点很确定,就是“底线不能破”。

“我很庆幸自己和公司没有被市场绑架。”宫鹏的创作不算快,但他有自己的节奏,也把握着自己的一套标准。“所谓爆款,就是热议度、观众持续的追踪。”在宫鹏看来,爆款其实是一个综合目标的达成,不只依靠于某一个或某几个变量。每个节目都有自身的气质跟符号,“只要把它传达出来,就是成功”。

媒介环境依然在急剧变化,综艺的创作在电视端和网端似乎也尚未确立起谁压倒性的胜利。对于未来,宫鹏说,“我们正在策划一档网络综艺,‘跨界’结束之后,我们可能会把所有人拉到一起来死磕这个节目。”

我们也知道,他的关键词不是要做一档网络综艺,而是“死磕”。

评论