作者:何天平

也许这才是生活本来的模样吧——最后得到的,不一定是你最开始想要的。这出女性群像剧的背后,是一个时代里关于女性的追求和执念,以及她们的失落和困惑。它应该“不负使命”,《粉红女郎》算是做到了。

自觉的现代女性审美

当女性主义成为一个紧张的语汇,大众媒介对社会性别权力关系的再现反而显得捉襟见肘起来。春晚被女权主义者质疑,化妆品广告被视为双重标准,相亲节目也倒退到了“一人脱单、全家光荣”的道德绑架之中。更开放的社会文化环境似乎并没有给现代女性的审美松绑出多少自由,在满屏皆以女性叙事作为所谓的创新时,反倒是2003年的一部剧令人有些怀念。

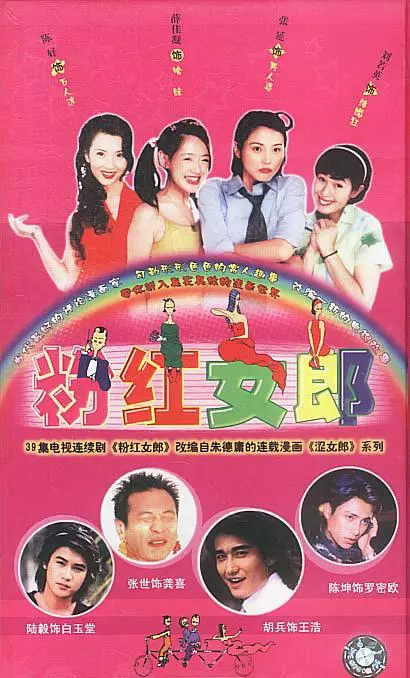

改编自朱德庸漫画的《粉红女郎》,十多年前的首播便为荧屏吹来一股清新的气质。段子式的多格漫画落实到影像语言里,成为此前鲜少采取的一种表达策略。没想到,人们竟对这样一个个单薄却高亮的小故事给予了很高的评价。

至今在豆瓣和b站上依然热度不减,足可想见如剧中的“粉红女郎”般颇具魅力的电视记忆。那些年,女性题材作品正值浓墨重彩,但纯粹从女性视角建构并讲述都市女性生存状态的故事,却基本处于缺席状态。《粉红女郎》的成功,一来令人看到女性叙事之于流行影视市场的更大潜力,二来也令人意识到用积极的调子来回应现代审美(乃至现代女性审美),既是稀缺的,也是重要的。可以说,在《粉红女郎》之后,几乎未能见到更阳光的国产都市女性剧——残酷而困顿的故事越来越多,在事实上也“阉割”掉了现实主义的另一种可能。

《粉红女郎》里的“四个女人一台戏”,当年看来漫不经心的叙事设定,其实有着丰富的典型性可供挖掘。结婚狂方小萍,见到任何一个男性都想试图发展成结婚对象,自卑而善良;万人迷万玲,美得不可方物,号称能拿出一本恋爱宝典的她却始终解决不了自己的情感问题;男人婆茹男,工作狂的表象下有着一个外来妹想要在大城市寻求立足之地的决心;哈妹,很潮很流行,身世离奇却终究是个乐天的小丫头。四位主演在当年也并非是炙手可热,却因为诠释了这些形象而成为头条常客,火得不行。虽然电视剧的海报现在看来已是上了年代的久远,但这些人事却有着并不过时的历久弥新之感。

结婚狂作为剧中的第一视角,构成群像叙事的落点。剧集伊始用一场未婚夫逃婚的戏码串起来这四个本来生活并无交集的姑娘,也勾勒出她们的鲜明个性。在一派鸡飞狗跳之间,结婚狂遇到了王浩。王浩送给她一个溜溜球,说可以吸走坏运气。从一开始就命定好的爱情,一个出于自卑,一个碍于软弱,于是拉开了这条旷日持久的爱情线。

围绕着结婚狂颠沛的爱情叙事,在遇到屡屡欺骗她的未婚夫,赠予她黄金鱼钩的史大伟,以及黑帮成员白玉堂等人的同时,同住一屋的另外三位姑娘,要么卷入其中,要么推出她们各自的人生谜题。结局部分最令人印象深刻,万人迷意外走红节目,成为受到追捧的“粉红姐姐”。结婚狂变好看了,在偶然的契机下代班主持,凭着讲述自己的惨淡人生取代了“粉红姐姐”大红大紫起来。俩人之间有了龃龉,彼此的缄默不发直到现在还是能被记起。都是很意外的小事,但真正影响人生浮沉的却总是这样不经意的瞬间。

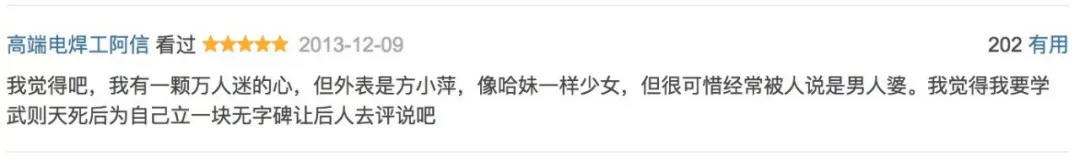

观众的一句评价一直顶置在有关《粉红女郎》的讨论里:“我觉得吧,我有一颗万人迷的心,但外表是方小萍,像哈妹一样少女,但很可惜经常被人说是男人婆。”

剧中的配角如今看来都已是豪华卡司,然而《粉红女郎》当年的热播却不是因为集结了这些明星,而是观剧的人们似乎都能从中投射出些许自己的影子。全剧对于时代的自觉性,是令人觉察人性之温存的重要基础。

群像戏的人物“教科书”

女性叙事的进步,是作为都市女性剧的《粉红女郎》的进步。从观剧体验而言,这或许只是提升作品质地的一小步,但却是在剧作层次上的一大步。站在那些年逐渐崛起的流行文化视野下,《粉红女郎》表面看是采取了一种讨巧又可实施的碎片叙事手法,实则不然,作为一出群像戏,这里头的每一个人物及其行动线,既要相对独立、完整,也要彼此紧密关联。毫不夸张地说,剧中对人物的确立和推进,规整而富于逻辑,即便在如今看来,也都有着不易超越的难度。

首先是人物本身。《粉红女郎》的人物观建立在一个很是现实主义的大框架之上——所有人都无法永远随心所欲,不完满才是人生最大的完满。结婚狂直到最后一集还在说“我是一个不结婚就会发狂的人”,可比起最初的状态,此刻的她从容而淡定,早已学会用内心的丰盈来重新定义幸福;万人迷不再迷恋有颜或有钱的另一半,把自己交付给了最简单澄澈的一份爱,谁也不再附属谁,爱情终于觅得最寻常的注脚;男人婆放下世俗意义上的成功,转而意识到自我价值的实现才是这个世界对自己最大的肯定;哈妹的不安源自她对自身的未知,可当真相找上门来,她反而从困顿中跳了出来,原来只有自己才能主宰自己的生活。

所有的人都是那么不完美,可恰恰是这一份实在的成长,才令她们找到了自己的完美。

恨嫁的结婚狂,曾经是个其貌不扬的姑娘。饰演这一角色的刘若英也凭借着这部剧令观众她的另一面,她此后的角色形塑似乎再也没有跳出这一次的大胆。当年唱着《一辈子孤单》的奶茶,也告别了她现实生活里的爱情迷思,步入了新的生活。结婚狂的故事,似乎也画上了句点。

集万千宠爱于一身的万人迷,边拢头发边抛媚眼的娇俏姿态还在眼前,陈好最经典的荧屏形象或许也就在这里了。在《粉红女郎》之后,陈好逐渐淡出花花绿绿的演艺圈,像剧中万人迷的归宿那样,回到了家庭生活里。现在的她依旧很少露面,但人们对“万人迷”的印象却仍是记忆犹新。

颇具中性气质的男人婆,是个典型的事业型女性。饰演这一角色的张延,早在《都是天使惹的祸》里就塑造出了这个事业型女性的另一面。谁说男人婆不可以很美呢?同样不再频现于荧屏的还有哈妹,薛佳凝的可爱很天然,就像《天下无双》里的戴纪柔一样,都很讨人喜欢。

十多年过去了,人们会偶尔想起《粉红女郎》,还会问起她们如今的精彩人生,就像把荧屏中的记忆带到了现实中。这一切,都与剧中鲜活的人物形象分不开。偶尔会感慨时代的消费色彩是如何迫使电视剧变得“转瞬即逝”的,回头来看看《粉红女郎》吧,最好的人物总是会长久地留存在人们的心里。

漫画改编剧的传统从这里开始

在《粉红女郎》之前,漫画和影视作品的分野,至少在中国观众的心目中,还是十分明朗的。尤其是受到日漫、美漫的影响,漫画中相对割裂的叙事,曾一度被视作是“反影像”的。毕竟那个时候,人们没能看到漫画转码影视所具备的无限潜力,更遑论在蓬勃发展的电视剧市场中冒一次这样的险。

“无心插柳”的朱德庸不仅成了其中第一个吃螃蟹的人,也打开了漫画改编剧的新局面。《粉红女郎》改编自他的系列漫画《涩女郎》,并且是打散了五部作品再重新聚合起来的。当然,因为漫画叙事的特殊性,电视剧做出的改编动静自是不小。除了保留故事的主旨和主线外,《粉红女郎》在很大程度上拓宽了取材的视野。例如,剧中胡兵饰演的王浩和张恒饰演的余露,便是为丰富电视剧叙事而增加的一组人物关系及其情感线。

当然,剧中仍是留下了极为强烈的漫画质感。穿插在剧集前后的漫画小剧场,也是人们对《粉红女郎》的重要记忆之一。虽然短短一分钟的时长不久,但也为电视剧的传统观看方式注入了相当的新鲜感。

现在想来,“色房东”龚喜的角色也是典型的扁平式漫画形象,剧中的龚喜以为自己得了绝症,听了结婚狂说大象意识到快要临终便会选择独自离去,他也决定默默“离开人世”,可爱又心酸。

在朱德庸自己看来,“原作是幽默辛辣的,电视剧是温馨感人的”,虽然是两种不同的创作方向,《粉红女郎》也似乎没能继承下原作的“精髓”。但它的成功,是更具现实意味的一种成功,在撕裂人生无价值的同时,将更为美好的、有价值的东西拼合其中。如同有人对全剧的评价:“观众笑的时候想哭,哭的时候又想笑”,这或许是电视剧超越漫画本身取得独特性的更大意义吧。

2005年后,漫画改编剧逐步活跃在中国的电视荧屏上,甚至从电视剧逐渐移步至其他相关领域,而在阅过一部部形态更新潮、制作更精进的作品后,我们还总会想起这个有那么点粗糙和简单的故事。

《粉红女郎》应该就有这样的份量。

评论