1月19日,深圳宝安机场。

“您是媒体老师吗?”

“迪粉。”

“什么是迪粉?”

“比亚迪的粉丝”

“比亚迪还有粉丝?”

两位迪粉忍受不了这种不自信,深为不悦,不愿乘坐官方安排的接机大巴,自己打车前往下榻酒店。

他们是来参加比亚迪首届迪粉大会的。每个迪粉心中都有个比亚迪,对当晚的激情晚会充满着期盼,他们将此行甚至当作朝圣之旅。

粉丝即支持者。粉丝和用户并不是一个概念。一个企业拥有很多的用户,却不代表着他们都是企业或产品的粉丝。粉丝是对某一种事物的疯狂喜好者,比如明星、漫画、动画、运动、产品等。粉丝团具有人员基数大、发展速度快、传播速度广的特点。

对于公司来说,积累粉丝是一个时间问题,可口可乐公司在全球拥有48%的极高市场占有率,各个地方都有喜欢可口可乐独特味道的粉丝,可口可乐公司出新口味,或者新产品,这些粉丝都是最早的消费者,一直追随可口可乐品牌。苹果的手机产品(iPhone)也体现了粉丝营销的效果,甚至不乏一些狂热粉丝为了苹果的手机通宵排队购买。对于这些公司,粉丝营销的效果体现明显,由优秀的产品,所聚拢的忠诚粉丝是粉丝营销中效果最好的。

听完迪粉代表的演讲,王传福等高管心情激动,据说都流泪了。

我多少是有点不解的。我没有想到,比亚迪会有庞大的粉丝群体。我原以为,网络的骂战是公关公司的水军,他们受雇于比亚迪,其实并不是。既然称之为粉丝,多少会有些狂热,既然狂热,必然会有过激之举,比亚迪不得不成立专门的部门去管理迪粉。

我还没料到,迪粉甚至比比亚迪的员工工作还积极,比比亚迪的员工还了解比亚迪。

我没有料到,迪粉为了给比亚迪的各个环节建言献策,可以彻夜讨论,为了了解4S店如何改善售后,有迪粉花400万元投资4S店,就是为了掌握真实的售后流程,把脉症结。

我还发现迪粉也比媒体更迅速地报道了比亚迪首届迪粉大会,一位粉丝的长篇讲演录音整理,第二天晚上就出现在了“唐”论坛里。

为什么他们会成为迪粉?

迪粉代表是这样解释的:“很多人觉得我们痴迷比亚迪到不可理解的程度,维护比亚迪到了令人发指的程度,参与比亚迪的活动到了废寝忘食的程度。如果不是利益所系,那么就是因为脑残被蒙蔽了。‘一个能让飞船上天的民族,怎能没有民族汽车技术狂!’当我在坪山厂区第一次看到这个主路上的标语牌的时候,我震惊,我欣慰,各种情感一起涌上心头,忽然就眼含热泪,因为一霎那间明白了,这么长的一句话,就是在表达两个字----骨气!”

“我想说的是,身在这些可爱的人中我所见识到最多的,是一种情怀。有这种情怀的人,日夜盼望祖国强大;有这种情怀的人,对祖国和家人都爱的深沉;有这种情怀的人,知道登上工业的塔尖要靠中国人自己;有这种情怀的人,反感人云亦云造谣传谣;有这种情怀的人,感情一旦喷涌就像洪水爆发。”

比亚迪的粉丝让我想起了小米的粉丝,与小米的粉丝屌丝级别相比,迪粉的粉丝不少身居中产,有经济实力,因为情怀、骨气和爱国等原因关注比亚迪,同时对比亚迪爱恨交织。迪粉代表还把一份通宵整理的文件送到了“老王”手上,里面有迪粉对老王、对比亚迪的建议。

观感这次比亚迪首届迪粉大会,我感觉有至少四个方面可继续创新。

首先,通过网络售票的方式开放迪粉大会,并将迪粉的参会人数扩大。小米的发布会会为米粉们提供了1100张门票,而本次迪粉大会,只有120多名迪粉参会,另有近300位媒体。售卖门票,并非为了赚钱,而是通过纪念品或者购车补贴的形式反哺给迪粉,让更多的迪粉有机会亲临现场目睹“老王”的风采。

其次,米粉之所以成为米粉是因为产品的吸引力,而迪粉的来源则更为复杂,有民族情绪、技术吸引力,以及对国产汽车的追捧。所以,比亚迪对迪粉的来源比例应该有所掌握,基于产品的迪粉群体,会为产品、营销、售后建言献策,而非“脑残粉”地非理性大炮狂吼。

第三,小米手机搭载了高端技术参数,价格却远低于同类型国际品牌,该公司正是依靠着这种优势来吸引了粉丝。而比亚迪同样搭载了某些高端技术参数,价格也远低于合资品牌,为何粉丝群体还不足够庞大?这里边最关键一点是因为比亚迪在非技术层面存在诸多不足,比如产品设计、售后服务等等。将产品做到极致,才是比亚迪的未来。所以一位ID为“古道之清风”的迪粉代表说:“希望比亚迪有朝一日能造出中国最好的车。中国最好的车,不仅仅只是技术好,也希望是中国造的最漂亮的车,中国造的最精致的车,中国造的最人性化的车。我们希望有朝一日我们开着这辆车的时候,心中充满了骄傲,因为它,各方面都是最好的!”

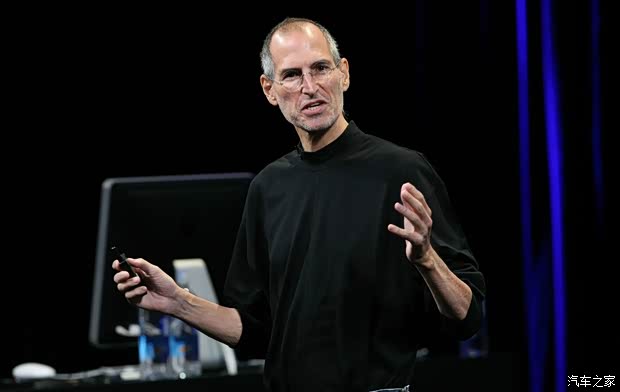

第四,王传福先生的个人演讲魅力,完全可以办一场乔布斯式的发布会,即在巨大的LED屏下指点江山,纵论生态,在迪粉大会这样的粉丝时刻更能激发热情,相信他在首届迪粉大会上的妙语连珠,会在迪粉里广为流传。

来自比亚迪官方微博的消息显示:“凌晨5:42分预售,100台比亚迪唐在12分钟内疯抢一空。”比亚迪也效仿互联网公司的预售模式,仿佛小米手机和乐视电视,虽然汽车作为“大宗商品”有其特殊性,但值得试水。

周海滨:自媒体”汽车有文化“创办人;人民日报《民生周刊》民生汽车编辑室主任。

评论