我出生长大在太原,算是地道的山西人,直到2006年上大学,几乎没有去过其他地方。我觉得太原很大,但耳闻目见中,总有更大的城市在召唤我。小城市的青年似乎天然向往远方,并对此抱有浪漫主义的想象……多年以后,这拨人才明白进城打工多辛苦,但又发出感叹,家乡回不去了。

大学去了杭州,据说风景好,最重要的,离家够远,从太原出发,要坐24小时的火车。漫长旅途中,我发现虽然一路经过诸多省份和城市,但城市再大,从驶进到驶出,不算停车时间,20分钟足矣,剩下的20多个小时呢,无尽的田野,村庄,山丘,工厂,道路,村镇……

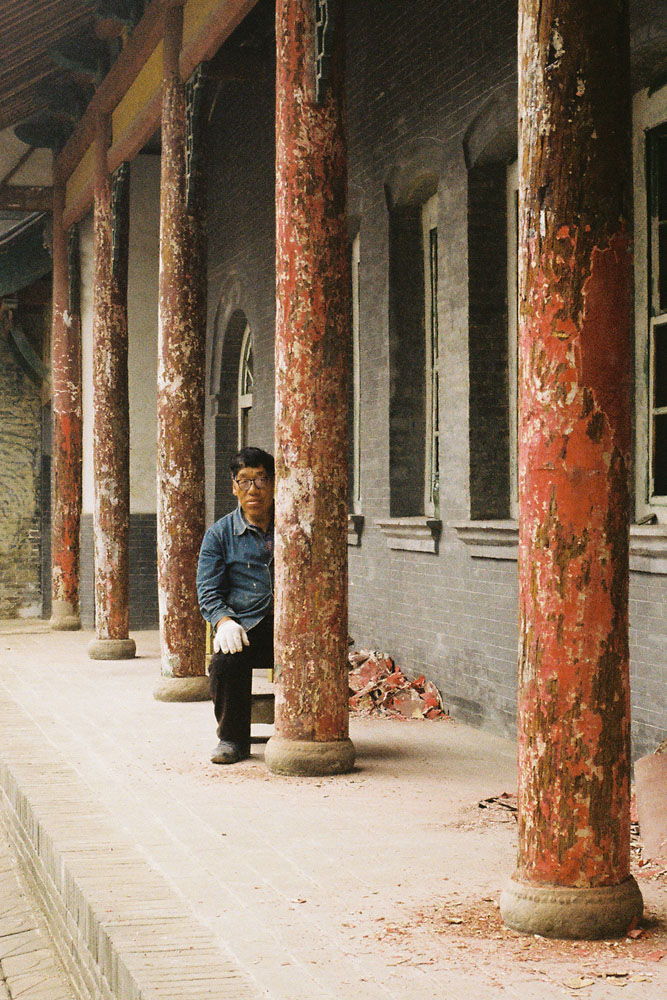

我喜欢这路边的风景,放眼望去,总有场景,建筑,仪式,姿态让人眼前一亮,大到山被削去,水被拦截,小到一株植物,一眼对望。这是多么丰富的一个世界呀,但是,除了匆匆一瞥,它没有在文明的世界留下多少遗迹,没有被记录,就不曾存在。

并且,很多年过去了,情况并没有改观。

有人倡导去国还乡,搬到水草丰美的地方过起乡村生活,但这更多是一种消费方式,而非生产方式,象征意义大于指导意义。近来,媒体开始提及三线四线,但其实是追随资本与房地产的动向,并不关心那里人民的生活。

人们选择遗忘这些地方,或真的无以为记,但这是大部分中国人真正生活的地方。以山西为例,2015年总人口3664.12万,而所有地级市城区人口加在一起,才不过1100多万。对外地人来说,很多人不知道太原,更小的一些城市呢,吕梁,临汾,长治,运城,永济,孝义,想象都无从凭依……它们已经消失于媒体的视线中很久了。

今年4月, 我拿出10天时间,计划了一场旅行,以我的故乡为开始,去这些小地方看看。

大煤矿为山区带去了城市文明:有大矿的地方,就有五层楼的小区,有医院,有学校,有广场,有商业街,有抽水马桶,煤气暖气,还有五险一金。这是乡村的飞地,有时候,我觉得跟北京三环里的某个老小区也无甚差别。

最烦的是遇上运煤路。脏,真是脏,沿途所经,一切都被染成黑色,路是黑的,树木是黑的,砖墙是黑的,路人也都黑头土脸(曾经,因有运煤专线接近云冈石窟,连佛像都被染黑)。煤灰吞噬一切,只有扑面而来的柳絮,噗噗砸在车窗上,又美又虐心。

大车司机最烦踩刹车,他们不停在超车,上坡超车,下坡超车,弯道超车,隧道超车,经过村庄,有限速30的牌子,视若无睹,尽管开过。只要对面没车,通常猛按两下滴滴,绝尘而去。也有人同时超两辆车,最恐怖的是,车是对面来的,占用了我的车道。

但这些传说还是足够美丽,从地名上就可以看出:临汾的市中心即为尧都区。沁水县城西约45公里有座历山,因为舜曾到此耕作,历山顶峰又叫舜王坪,舜烧制陶器的地方叫“可陶村”。他养过马的地方叫“马栅背”。他除恶龙的地方叫“斩龙台”。河津有禹门口,运城附近有夏县,禹王城,大禹渡……

算了,还不如睡车里(我有睡袋)。首选政府门前附近停车场,治安好,有厕所。老小区也行,感觉挺安全,还睡过一次服务区,很多卡车司机作陪,还有人带个盆,坐在台阶上洗脚。

这种事情城里人听着很荒诞,但走在这广袤的高原上,好像这种方法也行得通。读毕,开始放音乐,这时候来首《神仙挡不住人想人》多么荡气回肠,可惜,广播里接的是《纸短情长》。

在长期与南方人的交流中,我发现他们对面的理解有点误差。比如朋友说,我爱吃莜面。他很可能只是去过西贝莜面村。对我来说,莜面只是一种面的种类,还有高粱面、豆面、荞面、红面、黄米面、玉米面……选好了种类,还得看做法,拉面,刀削面,手擀面,焖面,河捞面,剔尖,搓鱼鱼,栲栳栳,一根面……最后,还看用什么浇头,西红柿鸡蛋,醋调和,小炒肉,大烩菜,杂酱,羊肉稍子……山西的面食就是这三种类别的东西不断地组合,只要好吃,就是道理。

有一点我一直没想明白,无论去到哪里,打开大众点评的“小吃面食”榜,炸鸡排永远排前三。

—— 完——

邹洋,自由职业,做过编辑,喜欢摄影,有一个公众号:美极了珍珠。