在海外的你,是不是都有过这种经历:

考完试最想吃火锅,

大晚上睡不着觉最想叫几个好友去撸串,

赶due的时候最想喝奶茶,

想家的时候最需要一碗鸡汤。

这个时候你打开Yelp,

搜索食物关键词找不到合适餐厅,

打开Yelp中四星好评的某中餐厅照片,

一堆甜兮兮浆糊糊的左宗棠鸡惨不忍睹。

尽管你愿意开车2小时到中国城吃个饭,

你愿意排队2小时只为一口美食,

但餐厅端上来的食物真的令人伤心欲绝。

这时你提醒自己,

欢迎来到美国大农村!

2010年,吃货小分队的创始人段方旖踏上了赴美读研之路,没想到“吃什么”竟成了生活中最头疼的问题。

吃货小分队的创始人段方旖

美国版大众点评Yelp并不靠谱,美国胃的评判下导致他们喜欢的中餐也非常的Americanzied。

找来找去,段方旖发现,最靠谱的还是学长学姐的推荐,可是一来口口相传的办法效率太低,二来学长学姐推荐的餐馆就那么几家,常去也就烦了。

因此她萌生了一个的念头,组建与吃相关的兴趣小组,目的也很简单,解决大家吃什么的问题,满足大家吃美食的愿望。

这也就是吃货小分队的前身。

2011年中国社交媒体行业发生了三件大事:

人人网在纽约纳斯达克股交所上市;

微博用户数首次突破1亿;

微信正式上线。

也是在这一年,线下运营的吃货兴趣小组搬到了线上,成立了人人兴趣小组,开通了微博账号。此后的两年,人人网的衰落伴随着微信的崛起,当2013年微信用户数量突破3亿大关时,吃货小分队发布了第一篇微信推文。

立足于原创内容,吃货小分队通过优质靠谱的美食推荐吸引粉丝,再加上线上运营时踩中了社交媒体爆发的每一个节点,成功抓住了中国社交媒体发展的第一波红利,吃货小分队在短时间内快速积累起第一波忠实用户。并于2015年正式走上商业化运营的道路。

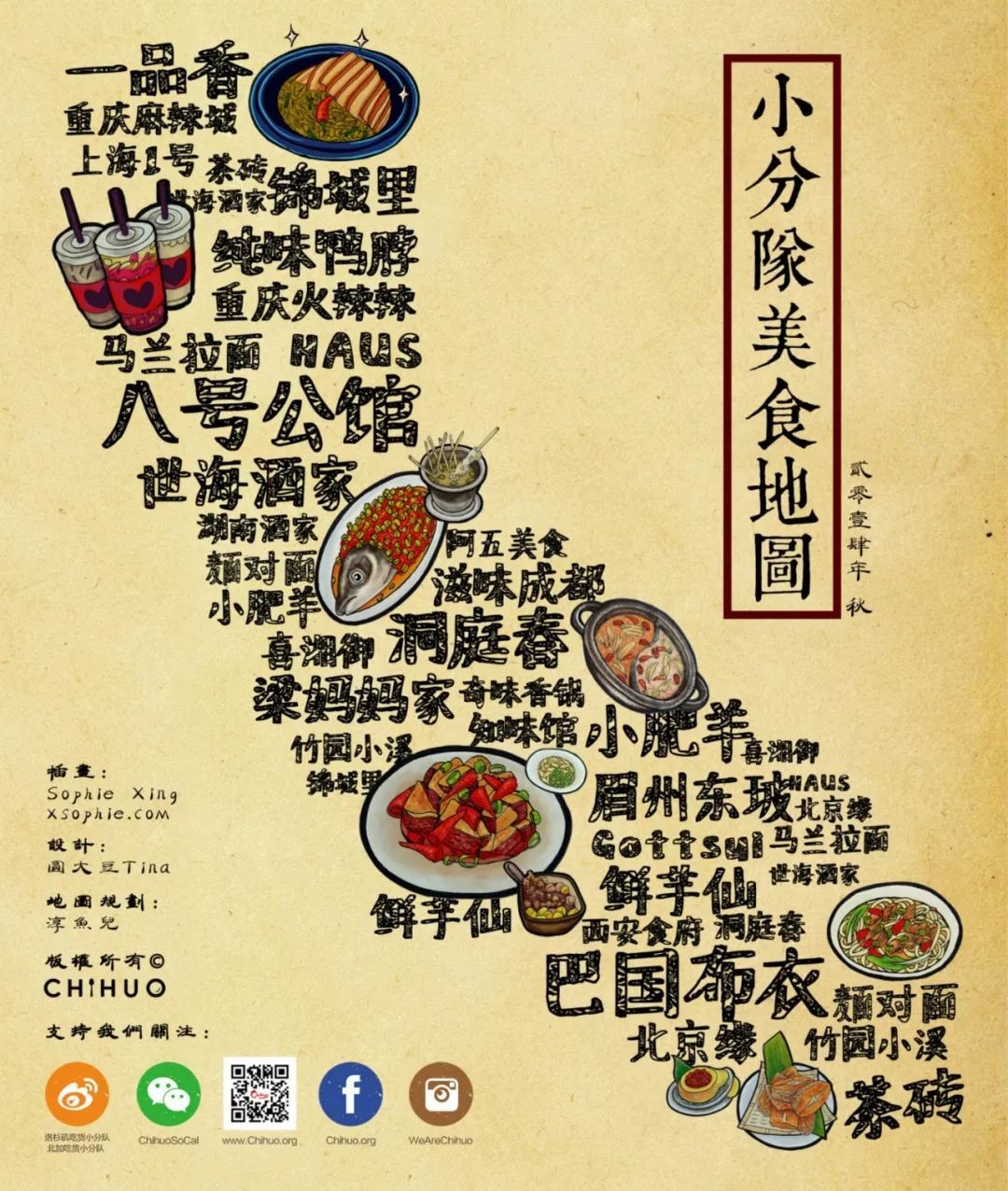

吃货小分队做的加州美食地图

如果说社交媒体的发展大势加速了吃货小分队的用户积累过程,那么近几年来美国对中华饮食文化理解的转变以及极具消费力的中国新移民/留学生大潮的来临,就是吃货小分队发展壮大的土壤。

中餐在美国的发展可以追溯到一百五十多年前。

1840年,第一次鸦片战争爆发,中国紧锁的大门被英国人的坚船利炮打开。

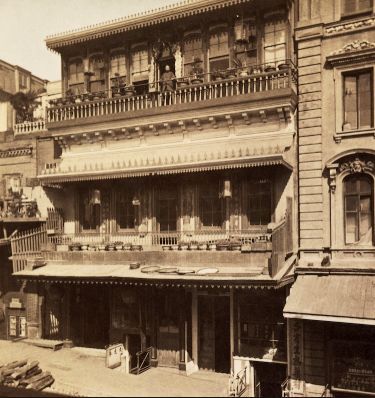

9年后,美国第一家中餐馆开门营业。这是一家粤菜馆,内设300个座位,侍者全部是洋人,成为大淘金时代旧金山的地标。

1880年在旧金山的中国餐厅

1896年李鸿章访美,让受到美国排华法案影响的中餐走出低谷,一道“炒杂碎“成为中餐的象征。一时间,杂碎馆遍布华人聚居地,成为中餐馆的代名词。

炒杂碎馆=中餐馆

1972年尼克松访华,中国电台全程直播了尼克松在人民大会堂就餐的细节,美国人民第一次意识到,原来中餐不等于炒杂碎,还有北京烤鸭等等更多样化的菜品。

这趟破冰之旅也再次激发了美国社会对中餐的好奇与尝试。这一时期,湖南菜和川菜大举进入美国,形成了“炒杂碎“后时代经典的中餐形象,比如宫保虾、宫保鸡丁、左宗棠鸡等。

备受美国人喜爱的“左宗棠鸡”

在此后一百多年的发展中,中餐随着一波又一波新移民的到来在美国遍地开花,菜系也越来越多,但中餐在美国的形象似乎已经定格,偏居中国城一隅,口味是高糖、高盐、高油、高辣,厨房和餐桌椅肮脏油腻。

令人唏嘘的是,在一百五十多年的发展中,历史环境因素决定了美国中餐的主题一直是“Americanize”(美国化)。20世纪的美国中餐,为了迎合美国人的口味,几乎被完全改造。中餐大厨们用美式眼光审视他们的菜品,符合美国主流社会的口味是终极目标。

即使是1967年,第一家被《纽约时报》评为四星餐馆的中餐厅川菜馆Shun Lee Palace,也是美式眼光下的顶级中餐。虽然打破了美国人对中餐廉价不卫生的固有印象,引入了高端中餐的概念,呈现出来的却仍是自我阉割后的中餐。

然而,近年来美国对中华美食文化的理解发生了变化,“美国化”不再受欢迎,正宗、地道、原汁原味更重要。

2016年中美两国旅游互访人数双双创新高,217万中国游客来到美国,166万美国游客去到了中国。大规模的游客潮在逐渐弱化中美两国之间的隔阂,对于去到中国的美国游客来说,中餐以全新的面貌展现在他们面前,对地道、正宗口味中餐的需求第一次成为一种普遍现象。

越来越多留学生和中国中产阶级移民的到来,也带了新的中餐概念,要颜值高、要味道正宗。毫不夸张的说,美国大多数中餐厅还保留着中国八九十年代餐馆的样子,被如今国内各类颜值高、食物佳的网红餐馆远远甩在身后。

于是我们看到,无论是美国人对中餐的认知,还是新式中餐概念的产生,在美国土地上生长的中餐正在焕发出前所未有的新气象。

新移民不满于美国变形了的中餐,渴望在美国吃到更地道的家乡口味。与此同时,中国经济的腾飞也让越来越多连锁中餐有了走出国门的自信。比如眉州东坡、海底捞、东来顺…而这一代走出国门的中餐厅,终于从中国视角出发,还原中餐的本质。哪怕初始不赚钱,不被美国人欣赏,但这就是中餐原本的味道。

见证了近几年中餐文化变化的吃货也找到了更大的发展空间。

创立之初,吃货小分队的目标很简单,为大家推荐本地的优质餐厅,满足500多万留学生和华人的中国胃。

但很快,创始人段方旖发现,时代赋予吃货小分队的机遇远远不止是做一家小而美的中餐美食推荐媒体,吃货发展的天花板也不是500万的留学生和华人。

吃货用文字传播美食文化的基因、积累的100多万粉丝群和800多家美食餐厅,使之构建起“最了解中华饮食文化”的品牌形象,成为美国社会了解原汁原味中华饮食文化的窗口顺理成章。

于是就有了今年年初的吃货美食盛典,汇聚500多名餐饮从业者,吸引4000多名中美吃货,在满足人们中国胃的同时,向美国社会集中展示了崭新的中餐图景。

随后吃货成为了《洛杉矶时报》举办的四川论坛的合办方,因为论起对中华美食的熟悉度和专业度,除了吃货还能有谁呢?

不仅如此,《洛杉矶时报》的资深美食专家Jonathan Gold,美国最大的美食生活网站Eater的编辑,也经常会参考吃货的美食推荐。

美国最大的连锁购物中心Westfield会在挑选中国入驻餐饮/零售品牌时咨询吃货小分队的意见。

而Yelp更是迫切的与吃货达成合作,整合吃货手中优质的中餐厅资源,并希望通过吃货打到对吃有极强消费力的华人市场。

毫无疑问,吃货已经成为美国人心目中的中华美食意见领袖。

这在以前几乎是不可能发生的,但现在以《洛杉矶时报》为代表的美国主流媒体,不仅注意到新式中餐的发展,更希望让更多的美国人了解并欣赏这样的中餐,不是作为美国餐饮附属品的中餐,而是坚持做自己的中餐。

做为最了解亚裔胃口的美食媒体,吃货立足中华饮食文化,继续拓展日餐、韩餐、美式、意式等风味多样化的美食餐厅,丰富留美亚裔人群的饮食选择。

今年,吃货小分队完成近千万元的天使轮融资,投资方包括高榕资本、硅谷UpHonest Capital郭威以及志拙资本。相信在资本的加持下,吃货会走得更加坚定,不仅为用户带来最值得信赖的美食推荐,做传播新式中餐文化的桥梁,更可以做中美餐饮的连接者,服务中美餐饮、食物品牌双边落地和发展,推动食品行业的全球化。

“无论脚步走多远,在人的脑海中,只有故乡的味道熟悉而顽固,它就像一个味觉定位系统,一头锁定了千里之外的异地,另一头则永远牵绊着,记忆深处的故乡。”

每个离家万里的游子,最思念的还是“家乡的味道”,

18世纪中期,伴随第一代移民的到来,中餐在美国落地生根。

几经变迁,经历一百多年的沧海桑田,如今中餐有了新的样貌。

可以预见,吃货将深入中餐的这次变迁,成为美国了解中华美食文化的窗口。

饮食这件事,很小,小到一日三餐,填饱肚子即可;

饮食这件事,又很大,大到一个民族的历史文化浓缩于其中。

http://time.com/4211871/chinese-food-history/

https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/03/chinese-food-hip-america/472983/

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-chinese-restaurants-immigration-20161020-snap-story.html

https://www.wsj.com/articles/chinese-food-in-new-translations-a-guide-to-next-wave-restaurants-1475771657

https://www.huffingtonpost.com/Menuism/how-american-chinese-food-came-to-be_b_1902395.html

http://www.sohu.com/a/194200560_104421

https://www.pintu360.com/a8603.html

http://www.globaltimes.cn/content/1028161.shtml

http://tasteofchinaawards.com

-END-

评论