编者按:7月28日,四位不同身份的旅行者,在正午酒馆分享了他们的旅行故事,这是其中两位的文字版本。

破冰

徐腾飞

今天分享的主题是《破冰》,那我就先讲讲这个关于深夜破冰的故事吧。

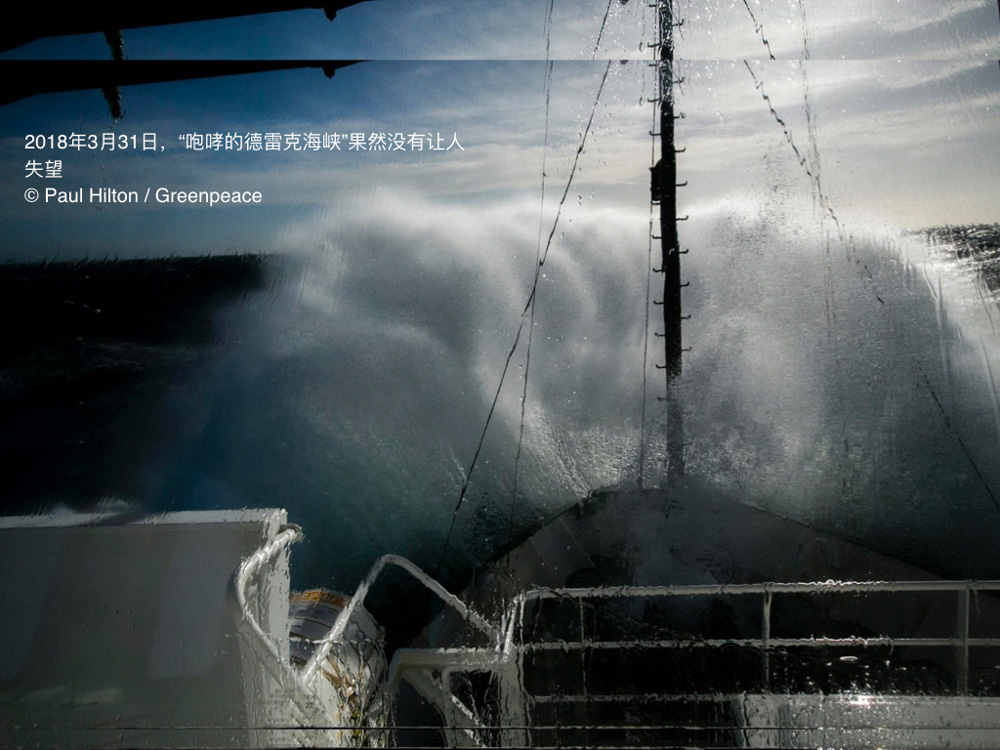

时间是2018年2月22日夜里,地点是南极半岛北部的海上。我们从智利一路往南,抵达南纬64°以南的海域。我们的船被不知道被多大面积的一片浮冰挡住了去路,大概就像这样。

破冰于是成了那一晚唯一的任务。

所有人都紧张了起来。两盏探照灯在深夜的海面上寻找出路。而所谓找路,也只是在一片白色的冰面上寻找黑色的洞穴——意味着那里有些许开阔的海面。确定方向以后,船长用无线电给船员们发出指令,调准我们乘坐的破冰船的方向,然后缓慢地撞上去。

一阵闷响伴随着船体的晃动从窗户外面传来,船也因为这撞击停顿了几秒。大约三次撞击,最近的一块冰终于被成功破开。

谁也不知道这样的过程还要重复多少次。

我们这些非船员,呆在驾驶舱里大气都不敢出,整个驾驶舱只有无线电里船员通话的声音。毕竟不可能整晚都看破冰,最终还是去睡了。但整个夜晚,我都因为撞击和担心破冰失败的不安而无法安睡。

第二天早上,我很早就爬起来。第一件事就是看窗外,一个词:豁然开朗。一块冰都看不到。

这也意味着,我们成功到达此行最重要的目的地——南极威德尔海了。

我是徐腾飞,来自国际环保机构绿色和平,做环境项目的公众传播。我在这里工作的第三年,参与了“守护南极”项目。这个项目聚集了一群人,有中国人、韩国人、挪威人、美国人、英国人、德国人、西班牙人等等,怀揣着一个略显宏大、有野心但是颇浪漫的目标,用我们自己的方式搞事情——给欧盟已经提出的“南极海洋保护区提案”再添点柴、加点火,最终希望促成今年10月,在南极威德尔海设立目前全世界最大的自然保护区。

“宏大”自不必说,“有野心”是因为南极海洋保护区的谈判是几十个成员国之间的博弈,NGO在这个过程中如何用巧劲,去撬动政策也是需要相当的功力;“浪漫”最好理解,坐着自家的破冰船“极地曙光号”,一路向南去造访世界的尽头,经历了一整晚的破冰之后真的身处保护区提案的海域内,那一刻我真觉得挺浪漫。

当然去那么远的地方肯定不是为了去感受浪漫的。我的主要任务,是陪伴绿色和平的一位“南极大使”——最强大脑“水哥”王昱珩,一起坐船去见证南极的自然环境和野生动物,并在那边调研和拍摄,再把我们见到的、拍到的,在国内发布,让更多的人知道南极、了解南极、爱上南极、保护南极。

我们俩是船上唯二的中国人,其他成员大多来自我刚说到的那些国家。为什么这些国家的人是项目主力队员呢?因为目前在南极“存在感”最强的人类活动,除了科考和旅游就是渔业了,而最主要的渔业国家就是挪威、中国和韩国。

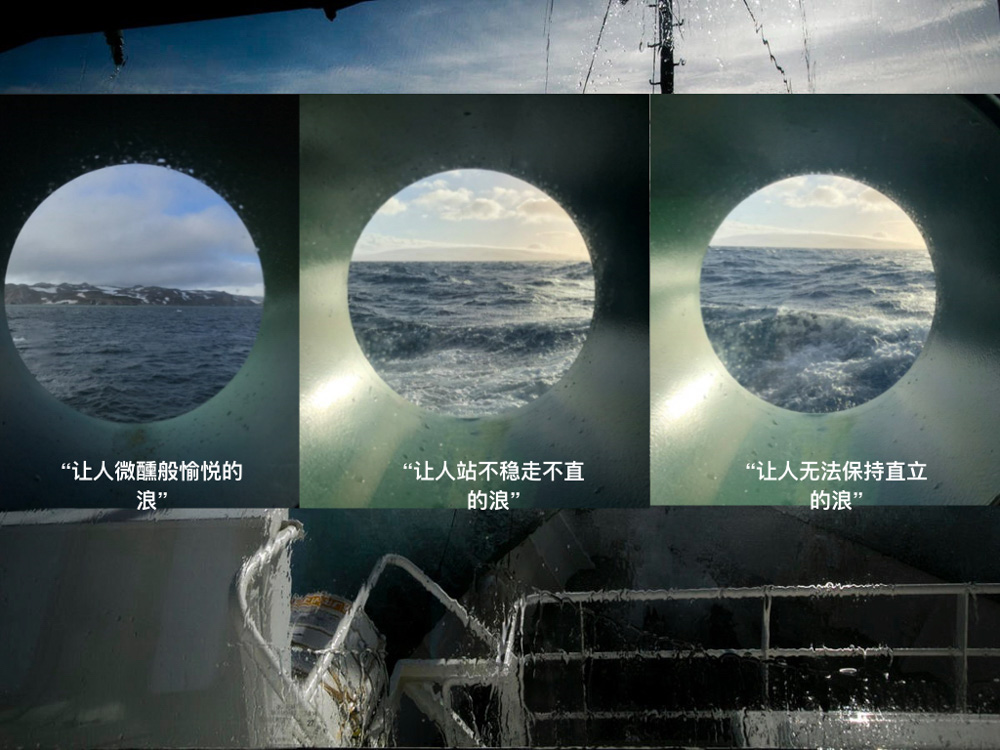

我是第二次坐绿色和平的船出海了,“水哥”是第一次,但其实没什么区别,我们俩还是都晕船了,在那一整天里,根据浪的大小不同,我们先后经历了从“类似微醺的愉悦感”到“浪大到站不稳走不直”,再到“只要身体不是水平状态就想吐”的各个阶段,可那之后就再也没遇到大风大浪了,想想也是挺幸运。

让我印象特别深刻的一个瞬间,是在那个“浪大到站不稳走不直”的阶段里,我强忍着晕眩看向窗外,突然在不远处的海浪中,看到了两只海豹特别自在地在那游,就好像浪让游水的过程变得更好玩了似的。那一瞬间,我发自真心地觉得:南极不属于人,南极属于它们。

这种感受在整个行程里也愈发加深。既然去了南极,我们当然还是希望能有机会登陆冰川和陆地,去看看企鹅、海豹、海鸟。

但这种机会并不是天天都有。在船上,只有船长认定天气状况足够好,我们才能下船,为此每次差不多都要提前两个小时就开始准备。而且一起在船上的还有半岛电视台和智利南美电视台的记者和摄影师,所以登陆的机会要轮流享用,颇为珍贵。

在南极的旅程中,我和水哥一共分到了三次登陆机会,两次登岛,一次登陆冰川。其中有一次,小艇已经开到岸边,却发现登陆点密密麻麻、躺满了晒太阳的海豹。我们几个人大眼瞪小眼地等了15分钟,海豹甚至都不稀罕抬头看我们一眼,更别说让路了,我们只好悻悻返回。

不侵扰当地野生动物的正常生活是南极旅行的基本原则,但我们也真的不忍心扰乱那份慵懒和安宁。

在船上的生活也和陆地上很不一样。每天遵循严格的作息时间表,早上7点值班的船员会准时敲门叫早,8点之前去餐厅自己动手做早餐,8点半全员分工打扫船舱卫生,9点开会布置当天的工作安排。吃饭的碗盘要自己洗,每样垃圾都要严格地分类丢弃。

白天如果偶遇鲸或者企鹅种群,船长会用无线电在全船广播“船头有鲸!”大家就会立刻飞奔到甲板上观看、拍照、录视频,有意思的是,不论是第一天上船的新人还是已经在“极地曙光号”上工作了几十年的老船员,所有人的反应几乎都是一样的,兴奋地尖叫和欢呼。

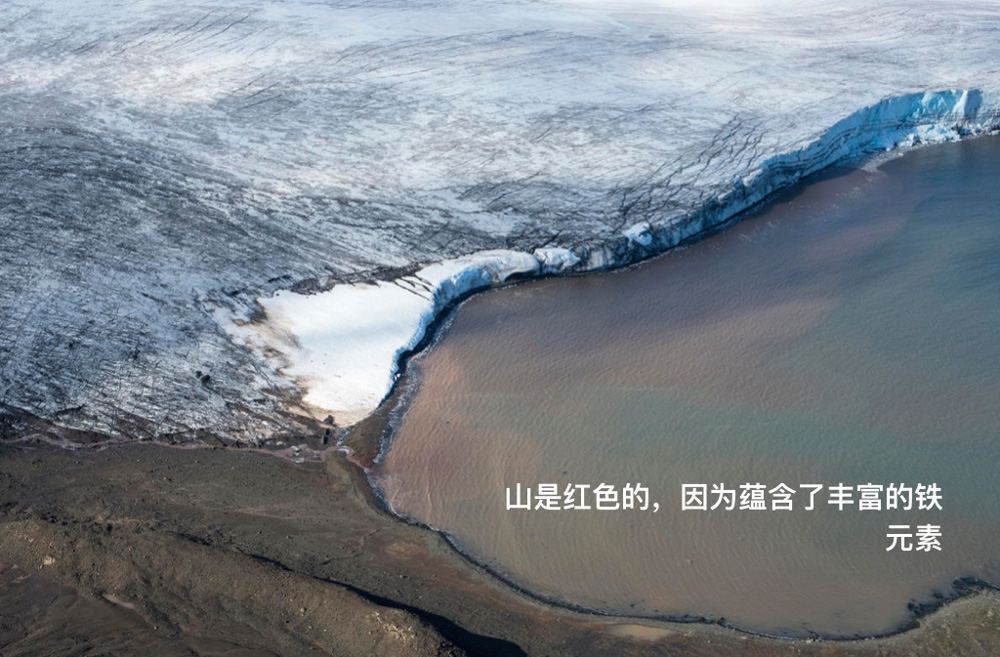

对我这种第一次去南极的人来说,不止是动物,南极的一切都让我着迷。在这趟旅行之前,说到南极,我脑中浮现的自然是望不到边的冰川和海洋,简单的蓝色和白色。但这趟旅行之后,如果再有机会跟别人介绍南极,我会认真地说:南极是彩色的。

从远处看,陆地是黑色的,布满了大大小小的石块——那也是企鹅筑巢的重要工具;但走进了看,石块中间其实零星地长着各种颜色的苔藓;山是红色的,因为蕴含了丰富的铁元素;天空和海水的颜色是随着天气随时在变的,有可能是不同色号的蓝色、青色、绿色,海水甚至有时会变成墨汁一般的黑色;而一旦好运气遇到晴天,当阳光倾泻在陆地上、山上、海面上的时候,颜色就任你想象,金色,粉色,紫色,都有可能出现——但同时也转瞬即逝。

所以,只要不是必须要在船舱里、电脑前工作,不管有多冷,我都尽量在甲板上呆着,抓紧一切世间贪婪的用眼睛去看、用耳朵去听、用鼻子去闻。

等到晚上天黑了,甲板上就什么都看不见了,只剩一片漆黑。这个时候大家最爱打发时间的地方就是休息室了。那里有电视,有啤酒,有吉他,还有一群结束了一天的工作、需要放松的嬉皮士。

来自菲律宾的甲板长抱着吉他伴奏,来自西班牙的女甲板手就唱起了《Despactio》;来自加拿大的radio operator喝着啤酒,又一次讲起了他上世纪80年代第一次跟“极地曙光号”来南极做南极大陆保护项目时候的往事;来自英国的项目负责人虽然喝着啤酒,但还是继续絮叨明天的工作安排;我和印度、韩国和英国的传播同事一起玩着类似“争上游”、英文名字叫shithead的扑克游戏,输的人请喝啤酒。每天晚上几乎都有这么1个小时的悠闲时光。

讲了这么多,大家千万不要以为我们每天在船上就干这些,我们可一点也没忘了那个宏大、有野心和浪漫的目标。我们把船开去南极,带着南极大使、科学家和记者一起去到南极,去做调研、做见证、做记录,都是为了争取更多的支持,把这片独一无二的、纯粹的海洋设立成海洋保护区。

我们都调研些什么呢?说起来自我感觉也挺酷的,在我上船之前,我们曾经用了一个月的时间,协助一位美国女科学家用潜水艇去南极半岛的海底进行影像拍摄。科学家会对这些影像进行分析,识别出当中是否存在一些“生态脆弱点”——这个概念专指对渔业活动敏感的生态系统。

经过半年的分析和撰写报告,就在7月,这位女科学家正式提交了一份报告,她在这次的科考中在南极半岛海域发现了四处生态脆弱点。因为这份报告,这四处区域将在今年10月正式批准,得到特别保护,而这份报告也是支持在南极设立海洋保护区的一份新证据。

另一项相对简单而持续的科考工作是海水和雪样的采集,用于分析其中是否存在微塑料和有毒有害化学物质。南极那么遥远、没有人烟的地方有这些污染物么?我们采样的检验结果显示:很不幸地,有。

除了科考之外,在航行中我们也对遇到的磷虾捕捞船做了绿色和平最经典的“非暴力直接行动”——行动者以无线电喊话、爬船和挂横幅的非暴力方式,希望呼吁捕捞船退出生态敏感的南极海域。

简单在这里解释一下南极的渔业。目前南极最主要捕捞的是磷虾和犬牙鱼两种动物。磷虾油是目前市面上Omega-3保健品的原材料之一,但其实磷虾全世界各地的海洋里都有,并不是只在南极才有。磷虾油也不是Omega-3的唯一来源,所以对人来说,磷虾实在算不上一种必需品。但是对南极的野生动物来说却是另一回事。

南极的动物,要么直接吃磷虾,要么吃以磷虾为食的其他动物,所以不夸张地讲磷虾是南极生物链的基础。也因此,绿色和平守护南极,设立海洋保护区,其实也是希望通过这个方式让磷虾捕捞船退出在南极的捕捞。

也是在这个月,通过各个办公室的协作,全球最大的5家磷虾捕捞企业,包括中国最大的远洋渔业企业,一起做出了承诺,将在2020年停止在南极生态敏感区域的捕捞,并支持在南极设立海洋保护区。虽然我们还没有完全实现让磷虾捕捞彻底退出南极的目标,但已经是一个很让我们振奋的消息。

未来两个月,将是我们项目的最后冲刺阶段,因为10月份,决定海洋保护区提案命运的会议就要召开。为了争取尽可能多的支持,我们在全球发起了征集签名的活动,希望可以征集到全球两百万个公众签名,在会议召开的时候提交给各个代表团,让他们知道有很多人都在关心南极海洋保护区的设立。目前,我们已经完成了180万个签名。

那我对提案成功有信心吗?其实不好说,南极保护从来都不是一件容易的事。上个世纪,为了讨论南极大陆的保护,各个国家政府、NGO博弈了几十年,上一个南极海洋保护区的设立,谈判了五年。

但是在这个过程里也总能看到曙光:南极直到今天依然是世界上生态受破坏最小的地区,南极条约也是国际合作促成环境保护的一个经典范例。而且,没有理由说一件事很难做,就没有人去做。

毕竟,虽然南极不属于任何一个国家,那个地方也不适合人类。但是,其实,它属于我们每个人。

美国女科学家苏珊娜·洛克哈特潜入南极海底科考。

我在亚马逊喂动物

Yang

大家好,我是Yang。

2014年,我在巴西的亚马逊,报了一个热带雨林体验TOUR。可是在丛林里待了四天三夜,除了见识到亚马逊的神秘和酷热之外,活的动物,就只看到了河豚、食人鱼和狼蛛。

我有点失望,回到玛瑙斯——亚马逊最大的城市,跟50多岁的沙发主巴拉克先生说这个事儿。他推开窗户,对着楼下的城市说:在我小时候,外面就是丛林,现在城市越来越大,丛林却越来越小。

2016年,我第二次去南美。为了弥补之前的遗憾,特意选择了巴西潘塔纳尔湿地,这是地球上最大的湿地,也有着全球最密集的动植物生态系统,还是蓝紫金刚鹦鹉的家园,目前世界上野生的蓝紫金刚鹦鹉,大约有3000只。

我们的导游说,这种蓝紫金刚鹦鹉在黑市上的售价,大约是10000美金一只。

野生动物买卖,是世界第三大非法贸易活动,仅排在毒品和武器之后,每年的交易金额达到100亿美元。自然物种丰富的拉丁美洲,是野生动物非法倒卖的温床。比如巴西,每年大概有1200万野生动物被非法偷猎。这些被非法倒卖的野生动物,主要流向美国、欧洲和亚洲,在亚洲,主要是日本和中国。

另外,每年大约有200万-500万的野生鸟类在国际黑市上交易,从蜂鸟到大型鹰类,只要进入人类的法眼,就有市场。在其中,鹦鹉是黑市上最受欢迎的品种。

现在,各国都对非法动物贩卖说NO,虽然打击力度不一,但还是有一些动物从动物贩子手里被没收。那么,这些被没收的动物,怎么办呢?如果直接放生,可能因为不适应或者太年幼而丧生。所以,就出现了一些动物救护所,承担了动物康复、饲养以及回归丛林的任务。

2016年10月,我通过同旅店的一个美国女孩,知道在厄瓜多尔的MERA小镇有这样一个救护所,MERAZONIA,她在那里做过两周的义工,照顾那些从非法动物贩子手里没收、或者被弃养、或者受伤的亚马逊动物。

我问她有没有树懒,也就是《疯狂动物城》里的“闪电”。女孩说有,我就决定要去。

我按照女孩告诉我的网址,写信申请:我说我来自中国,热爱动物——其实,当时我只有两只猫而已。现在想想,我只是想回来以后,可以多一个吹牛的资本。

为了这个资本,我必须支付给救护所每周140美金的费用,包括动物和我的生活费。而且,至少要工作两周。在MERAZONIA给我的回信中,明确告诉我:这里没有电、没有网、没有肉吃,离最近的镇子需要坐一个小时公车。

但是,在信里也给我描述:一天只需要工作7小时,照顾鹦鹉和猴子等,然后就可以和义工们去附近的小瀑布里游泳玩耍,晚上大家一起做饭,在烛光晚餐的氛围里友好的谈话。而且,我只需要带着我的“幽默感”过去就行。

说真的,这个描述出来的乌托邦式世界,很吸引我。

于是,我辗转飞到了厄瓜多尔首都基多,再坐6个小时大巴,到达MERA村,然后,再坐一辆改装的出租车,沿途尽是雨林,越来越密,逐渐看不见人烟,终于来到了MERAZONIA的入口。

来看一下营地里的动物。

这是一只雌性的美洲狮。她有一个悲伤的过去,被政府人员解救时,它常年被关在一个小旅店的一个1X2米左右的笼子,奄奄一息。刚来的时候,她几乎不能做跳跃的动作,几年过去了,她现在可以轻松地跳跃到四五米高的地方。但是,她已经丧失了捕食的能力。所以,每天都需要喂她大约5磅左右的牛肉吃,这也是救护所里唯一一个可以天天吃肉的动物。她身体很健康,但是,如果把她重新放回丛林,基本上就宣判了她的死刑。所以,她的余生都要生活在这里了,好在,我们为她准备了宽敞的笼子,和接近野外的生活方式。

树懒分三趾和二趾,它虽然有脚但是却不能走路,靠得是前肢拖动身体前行。所以它要移动2公里的距离,需要用时1个月。树懒是树栖,平时倒挂在树枝上,难得下地,平均一周下来一次,是为了排便,也靠粪便的味道吸引异性求偶。它们吃素,主要是树叶、嫩芽和果实。因为新陈代谢慢,他们大多时间在睡觉,或者一动不动。

树懒在南美洲分步很广,我朋友在哥伦比亚一个村子里看到,树懒挂得满树都是。中国人的习惯,看到城市就问房价;看到动物,就问问好不好吃。当地人说“难吃”。所以,它们的天敌比较少。傻人有傻福。

这只小树懒叫Alí,我见到他的时候,刚9周。饲养他的路易萨兴奋地说,“他拉屎了”。他只比我早一个多月来到救护所,2016年8月14 日星期天晚上,Alí在附近的Mera村警察检查站被没收,当时他大约只出生了两天,体重只有280克。所以,我是没有资格抚摸他的,太娇贵了。

救助树懒宝宝是一项艰苦的工作,在Alí生命的最初几个月里,饲养者每隔一小时给他喂奶。然后,慢慢让他断奶,开始吃树叶和嫩芽。去年,他已经可以单独在树上生活了,有时候义工会去看它,它当然不会下树迎接,只顾睡觉呢。也别担心,萨克拉门托动物园捐助了电子项圈,可以确保他安全,也可以收集关于树懒行为的科学数据。

最后,就是各种鹦鹉和金刚鹦鹉了。在亚马逊丛林一共有48种鹦鹉,厄瓜多尔就有46种,这也是最多被非法交易的鸟类。

在救护所里的鹦鹉,大多已经跟人类生活过,受到过伤害,很难再回到丛林了。其中,有一只叫Captain Jack的鹦鹉,已经只剩下一条腿。每次去喂食,我都能感觉到,它很害怕人,但又渴望人。

有一只蓝头鹦鹉,已经没有办法高高飞起,只能滑翔一下。我去给他们清理笼子里的粪便时,要蹲着,时常会感觉到它在啄我的屁股。

对于一些还有能力的鹦鹉,救护所给它们最自然的环境。去年,有15只蓝头鹦鹉被放归丛林,所有的志愿者都很开心。

前面一直说给它们提供一个自然的环境,那到底是什么环境呢?

动物的笼舍面积都很大,可以说和大自然只有一道网的阻隔,我们每天都要去清扫笼舍里的粪便和剩余食物,保持干净。

在喂食时,义工也需要爬上爬下,将食物高高低低到处放,有一些甚至可以说是“藏”起来,这样,才会让动物有觅食的动力。到了野外,是不会有人将食物放在它们的嘴边的。

我们有一间专门的动物厨房。有各种各样的蔬菜和热带水果,还有专门的食谱,规定每次喂食多少,喂食什么蔬菜和水果,又有哪些是不能给某种动物吃的。比如木薯,就绝对不能喂食给Woolly monkeys。

此外,我们需要上下午都去丛林里砍新鲜的树枝和树叶,这也是猴子、鹦鹉们每天必须吃的食物。但树枝里有白色汁液的,它们就不能吃,有毒。

起初,我还不愿意进丛林,脚下全是泥泞,也不知道会有什么危险的玩意儿。但是,为动物配食一段时间后,实在是记不住那些食谱,还是去砍树叶更简单直接。所以,从刚开始能扛一点点,到后来,也能扛一大堆树枝。现在,胳膊粗细的树,我用几秒钟就能伐倒。

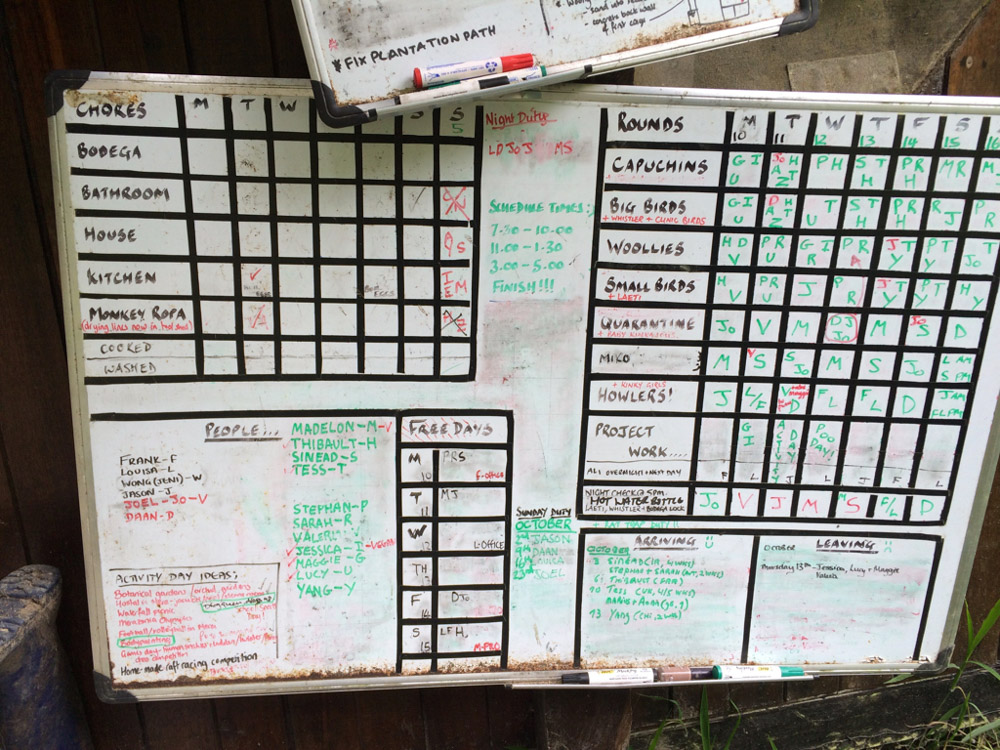

接下来,说说志愿者的生活。

我到达营地后的第一件事,就是拿起义工手册学习,了解营地的历史以及志愿者要做什么,其中,我学到最重要的一条是:禁止义工和动物建立联系或聊天,因为,我们的目标是培养动物的野性,让它们重归丛林,而不是让它们依赖人类。

然后,我又被带到棚子下的衣架前,全是义工们离开时留下的破烂衣服,让我选一件。实在不忍直视。当时我就问:“我可以穿自己的衣服么?”回答说:“如果你愿意。”过不了多久,我就知道没什么可以挑剔的,因为雨林里时时刻刻会下雨,我的身体几乎都没有干过,要么是汗水,要么是雨水。

在我第一天抵达这里时,我很兴奋,看到别的志愿者正在清理旱厕的粪便去做堆肥,我跃跃欲试,准备去帮忙,结果,被老志愿者给拦下了,说:“你就休息吧,接下来,有你忙乎的。”

第二天,我就知道了这句话的含义。

我们的工作时间是早上7:30-10:00;11:00-13:30;15:00-17:00;看起来是7个小时,但是,劳动强度可不小,除了去丛林里砍树枝,再扛着树枝到挺远的笼舍,先给笼舍清理粪便和剩余食物,再爬上爬下给藏匿食物和树枝;这样的动作,一天要重复两次。

到这时候,我已深深感觉到,救护所人员回我的那封信里写的浪漫情景,是一个“骗局”。因为每天下午5点结束工作后,根本没有力气去什么瀑布下游泳玩耍。只想找个地方躺下来,好好休息一下老腰。

此外,还有吃。全部是自己做饭,吃的东西,除了鸡蛋,就是土豆、洋葱、西红柿,西兰花和面包片外,还有意大利面条。但为了节约时间好休息,大部分时间就是面包片夹炒鸡蛋,我一天最高纪录是吃了八个鸡蛋,跟坐月子一样。

我很羡慕动物们的食物,每次去给它们配食,看到它们吃的青椒、青菜、胡萝卜、芹菜,心里就想,这些要是给我,分分钟做出一锅河南大烩菜来。

然后说说这里的人。创始人弗兰克,以前是一名荷兰记者,2002年来过一次南美大陆,为野生动物保护组织工作。回到荷兰以后,他发现无法融入城市了,就回到厄瓜多尔,和一群志愿者出资购买了这块土地,一点一点地修建营地,数以百计的动物和志愿者们踏过这条桥,来到这里。

弗兰克在这里还碰到了自己的爱情。路易萨,毕业于剑桥大学的兽医专家,她在2009年来这里做了义工后,回到伦敦,发现也无法融入城市,就又回来了。2017年,他俩在伦敦完婚。

志愿者们大部分都很年轻。老实讲,和他们在一起,我有点孤单。起初还好,我也成功的将大家见面的招呼语变成了“傻X”。但是度过新鲜期后,隔阂就出现了,他们的手机里都是电子乐,我的手机里是《鲁滨逊漂流记》,聊的话题更不一样,再加上语言的障碍。更重要的是,每天7个小时的单调、枯燥的体力活,让我有时会闷闷不乐,更对自己产生了怀疑,我认为自己对动物完全是叶公好龙,也很难在这种自然状态下生活下去,是什么让我如此浮躁呢?

我也会观察,我看到这些来自西方的年轻的姑娘小伙,是什么让他们有勇气和动力远离家乡,在世界各地做义工,还能待这么久,且安之若素呢?而我,是MERAZONIA的第一个来自中国大陆的义工,此前有个来自香港的义工。虽然现在的中国青年,也越来越多地了解和接触到这种旅行方式,但数量还远远不及。我琢磨,这和西方世界的生活环境以及他们的“壮游”传统有关。

说实话,离开的时候,我感觉像是出了狱,到了镇上,先大吃一顿,吃肉喝酒。但是,回到城市,回到中国,那段日子,竟然成了我最为怀念的时光,你不需要和人勾心斗角,每天面对简单的动物,直接的丛林,做最简单的事情,我甚至不用戴眼镜了,我可以看到星空,可以闻到无比清新的雨林空气。

在离开前的那晚,大家在点着蜡烛的餐桌上吃完饭,然后是例行汇报。弗兰克突然让我做一个离别演讲。除了感谢外,我也告诉他们,我会尽可能让更多的中国旅行者知道MERAZONIA,知道有一群这样的人,在这里,做这样事儿。

这就是我今天站在这里的原因。

最后想向大家说一下,营地每月运营费用是5000美金,政府不出一分钱,所有的运营费用,都来自志愿者和社会捐赠。在www.merazonia.org的网站上,有捐赠渠道,你甚至可以在线领养一只动物,价格很低。像最贵的PUMA,每月的生活费也只有100美金。

谢谢各位。让我们通过旅行,通过行动,让这个世界变得更美好。

—— 完——

题图及《破冰》一文的图片由绿色和平和徐腾飞提供。《我在亚马逊喂动物》一文图片由Yang提供。