正午记者罗洁琪从3月到7月在京都大学的社会学系访学,师从日本知名的社会学家落合惠美子教授。在家庭和性别领域,两人进行了很有趣的日常谈话。

“在中国,双人床是否很普遍?有个中国学者很严肃地告诉我,如果连双人床都不睡,还谈什么婚姻呢?”

“在日本,夫妇不睡双人床吗?”

“生儿育女之后,如果中国夫妇的性生活频率能实现一个月一次,那算是很高了。很多日本夫妇做不到,性生活在减少,这是个问题。”

“在外国人眼里,日本的家庭主妇都特别贤惠顾家,事实上,她们快乐吗?日本的社会学家研究过她们的心理状态吗?”

为了把有趣的话题继续深入,罗洁琪对落合教授进行了专访。在隐秘的私生活领域,中日社会存在明显差别,可是人类的共性不可摆脱。

1

正午:日本社会的主要家庭模式是“男主外女主内”。您在著作《21世纪的日本家庭,何去何从》中谈到了日本女性“主妇化”的历史过程。请您详细解释这样的家庭模式是如何形成的,以及,如何评价这种模式?

落合教授:我首先要从性别体系的角度来谈谈中国和日本的区别。

我在书中提出,“男主外女主内”这种模式——男性在外受雇,女性负责家务和育儿——是在日本的现代化进程中出现的。

对此,一名研究中国性别历史的日本学者提出批判。她认为,在两千年前,中国已经是男主外女主内,实现了性别分工,几百年前,这种古老的模式随同儒学从中国流向日本。

从中国到日本的影响,在这点上,她是对的。但是,中国是父系社会的传统,而日本从古到今都是双系。在父系社会,女性没有继承权,也不可以当家长;在日本,女性都有这种权利,甚至历史上有很多女王和女天皇。中国的皇帝并不尊重日本的女王,以及朝鲜、越南的女王,认为中国是世界的中心,想通过政治的影响,促使周边国家也走向父系,让社会以男人为中心。

但是,在中日两个社会,人们的行为还是不同的。我会举几个例子说明两者的区别。

比如离婚。在中国历史上,离婚是好事还是坏事?再婚呢,对于女人的可能性有多大,社会的态度是如何?

正午:在中国,自古以来,社会的主流观点都会认为离婚是不好的,特别对于女性来说,是很艰难的事情。一个离异的女性想再婚,也会遭受很多歧视和现实的家族障碍。在日本社会,这是容易被大众接受的事情吗?

落合教授:在日本,自古以来离婚都是常见的。婚前性行为和再婚对于女性而言,也是完全可以的。在日本的东北地区,18世纪的离婚率和美国现在的离婚率是一样高的。在明治期间(编者注:1868-1912年),离婚就很常见。

在日本西南部,婚前性行为也不少见。我的一位学生, 中島満大在一本书中写了调研结果,18世纪,在日本长崎县的野母村,60%以上的夫妻在结婚第一年就生了孩子,这意味着受孕发生在婚前。历史上,日本流行一句谚语,“如果想了解一匹马,你必须骑上去;如果你想了解伴侣,就必须和TA发生性关系”。没有尝试,你怎么知道对方是否适合你?

在日本,女性曾经和男性一样享有性的自由。一位研究日本家庭史的中国学者曾经告诉我,在她的眼里日本是一个乱伦的社会。我大笑,是的,如果从一个父系社会的角度来观察,日本就是这样。相比于中国,日本有不同的传统、社会文化,以及包括女性自由在内的伦理观念。

不过,在20世纪日本的离婚率下降了,因为现代化和西方价值观的影响。人们变得谨慎对待离婚,情愿失去部分自由。

正午:为什么日本社会历史上那么强调性?

落合教授:难道你认为性不重要吗?当然,亲密关系不仅仅是性,还包括两个人的具体交流,了解彼此的想法,包括身体的关系。有些人适合你,有些人只适合其他人,并不一定说是对方不好。我认识一位日本的女性,她没有婚前性行为。我问她,如果不尝试,你怎么知道婚后的性生活质量好不好呢? 在婚前性行为相当普遍的地方,人们认为,经过婚前性行为而结合的婚姻关系是更加牢靠的。

正午:回到刚才的话题,中国的儒学是否影响了日本社会关于家庭和性的观点?

落合教授:中国的儒学在很久以前就进来日本,不过,相比于朝鲜和越南,日本所受到的影响是比较弱的。日本还是遵循着东南亚国家双系社会的传统,男女都享受性自由。

我做了二十年的研究,收集和分析了大量不同时期的数据,证明了日本的传统和人们的印象不同,当前的家庭主妇模式是现代化之后才慢慢发展的,不是传统的,是新出现的事物。

从古代开始,日本女人在经济上就是活跃的,行为也是自由的,并不存在家庭主妇这样的角色,所以也没有“男主外女主内”的模式。在中国崇拜“三寸金莲”,女性深居闺房的年代,日本女性就可以独自旅行,以及去寺庙参加社会活动,女性可以和兄弟平等继承父母的财产。

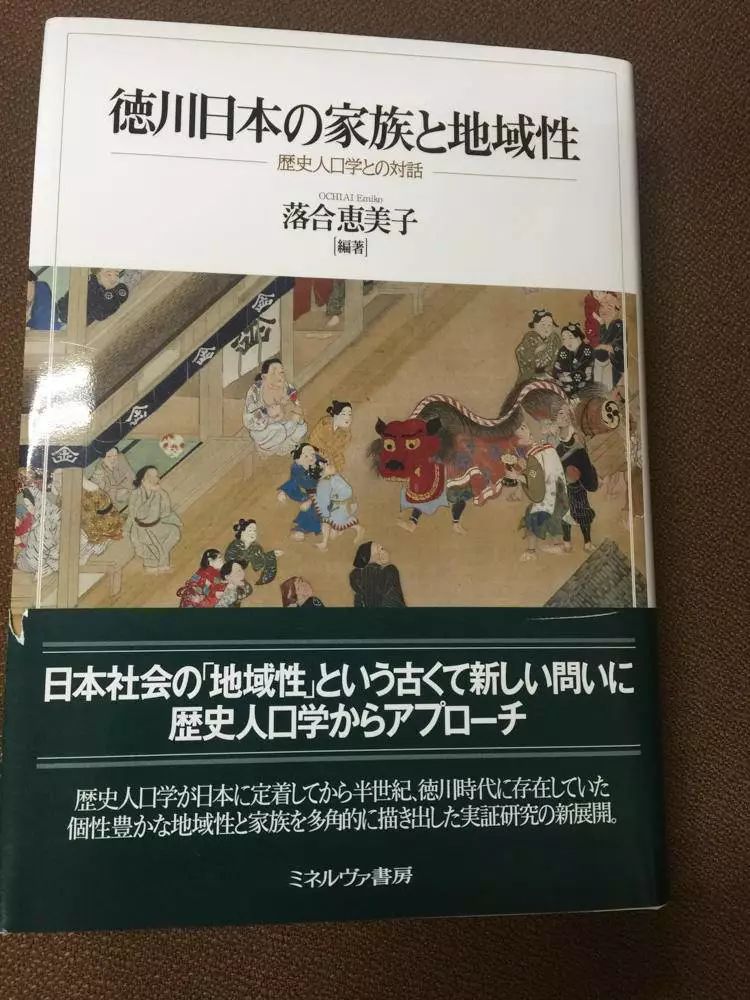

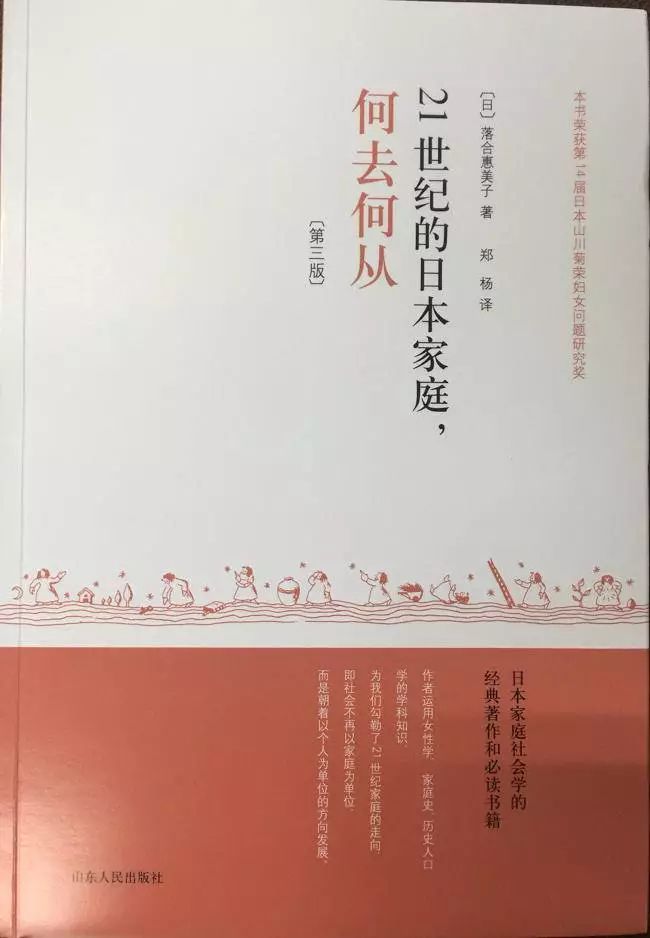

“二战”之后,从1950年开始,集中在1970年之后,日本女性出现了家庭主妇的普遍化,在结婚生子之后会放弃此前的谋生手段,等到孩子长大,再出来务工。这个就业趋势呈现明显的”M”型。这和日本的传统完全不同。二战以前,日本妇女是参与经济活动的,不仅是农田耕种,还有家族买卖各类工作 (编者注:请参考落合惠美子《21世纪的日本家庭,何去何从》山东人民出版社,修订版于今年推出)。

我曾在中国东北的农村问过一位高龄妇女,请她描述每天的劳作。她说是做家务,具体的是养猪,种菜,照顾孩子,照顾老人。这个家务的定义很宽,实际上已经超越了“家务”的范围,包括了生产活动,她已经不是家庭主妇的角色。根据这样的家务定义,从而判断中国的妇女就业率低,归类为家庭主妇,是不严谨的。

在20世纪初,美国和瑞典的女性只有20%在工作,80%在家里做家务和育儿。我们可以根据趋势评估,此前,她们的就业率更高一点。到了1950年之后,西方女性改变了,更多地走向社会,参加工作。到了1970年,西方女性就业率更高了,可是日本妇女的就业率基本没有变。所以不是说越来越多日本女性呆在家里,只是和西方社会相比而言,给人这样的印象。

2

正午:日本女性对家庭主妇身份的自我认知是否有过变化?

落合教授:我有一篇旧文章,关于日本家庭主妇穿着的形象。从穿着的变化,可以很微妙地观察日本女性对自我身份的认知变迁。

1950年代,家庭主妇的形象出现在了日本的杂志上。在“二战”之前,大部分女性在田间劳作或者商店里工作。“二战”之后,在日本经济高度成长期,越来越多的年轻女性成为大企业老板的妻子,作为家庭主妇她们需要知道如何穿衣打扮。但是, 她们在身边找不到可以模仿的对象。战后的杂志为那些女性扮演了教科书的角色。

有趣的是,在杂志上刊登的日本女性都不性感,就算最顶级的女明星都不性感。在那段时间,日本社会对性的态度完全改变了。婚前性行为的比率下降了。人们开始认为,好女人应该在婚前保持处子之身。甚至在婚后,家庭主妇也很忌讳展现她们的性魅力。在日本男性的眼里,只有西方女性可以性感。在当时的日本报纸杂志,都会刊登西方女性的性感照片,可是日本女性没有那样的形象。

1968年,那是一个重要的年份。法国掀起了五月运动,西方世界开始性革命。那场运动影响了日本,让女性开始展现性的魅力。到了上世纪80年代,日本的家庭主妇开始改变穿着,追求更加独立、年轻的形象,让自己看起来不像家庭主妇。相应地,家庭主妇也可以稍微展现性的魅力。从那时开始,家庭主妇的形象从女性杂志上完完整整消失了二十年。日本人曾经相信,家庭主妇不仅仅从杂志消失,而且迟早会从社会上消失,就像同时代的西方社会一样。然而,这个预测并没有实现。日本社会没有跟随西方的路径。

大概在2005年,有一个汽车广告展现了漂亮的家庭主妇形象,提出的口号是“我是妈妈、女人和妻子,我为此很自豪”。从那以后,社会的潮流好像让家庭主妇的形象回归了。在那个现象的背后,我们也可以看出日本的社会阶级已经固化,贫富差距大了。一般来说,只有中产阶级的家庭才能承担一个家庭主妇。

十多年过去了,现在也有很多女人想自己获得成功,而不是作为成功男士的女人。大部分大学毕业生想找好工作。家庭主妇的形象虽然变得积极了,但是不意味着所有的女人想重新成为家庭主妇。很多女人在艰苦挣扎,希望在婚后保留工作,努力地在工作和家庭中间寻求平衡。在日本的社会,这非常艰难。

正午:关于家庭主妇的心境,您在著作里说了主妇的“思秋期”,就是等到孩子们都长大,家庭主妇内心强烈的失落感和个人价值的迷惘。孩子长大需要至少18年,漫长的岁月里,她们会经历什么样的心理状况?

落合教授:思秋期,是关于老一代家庭主妇的话题。现在的年轻妇女,在孩子很小的时候,就会感觉到很大的压力,家务和育儿会让她们疲惫和崩溃。主妇和孩子被隔离在家庭里,主妇独自承担压力,这是普遍的社会问题。

现在越来越多的女性想工作。前些年,日本经济不好,很多女性也想工作,支持丈夫,补助家用。现在,经济改善了,她们有更多工作的可能性了。但是,她们的事业因为婚姻和育儿而中断,就很难回归原来的发展路线。

在日本,也有从西方传进来的“三岁神话”:在孩子三岁之前,母亲要全职陪伴,专心育儿。这是舶来品,可是成为了日本强大的社会规范。就算某个妇女不认同,职场情况也不能支持她一边工作,一边照顾孩子。日本的保育园可以照顾零岁起的孩子,可是保育园数量不够,很难申请到位置。如果是家庭主妇,就没有资格送婴儿去保育园,她必须提供在职证明。

另外,在1950年代之前的日本,是有保姆和家政工的,但是现在几乎没有保姆这个行业,因为劳动力短缺,也因为日本特殊的家庭空间和文化——不能接受外人在家里住。同样,在“二战”后,如果女性想寻求祖父母帮助,也很难实现。日本已经普及了核心家庭的模式,很少有三代同堂的家庭。

在育儿方面,中日两个社会最大的区别是日本缺乏祖父母和亲戚的支持。据我所了解,中国的祖父母常常会搬到孩子的家庭来照顾孙子孙女。即使是在日本的中国人家庭,也常常邀请他们的亲戚来担任保姆。在日本,这类事情不会发生。我很羡慕中国人的家庭可以让亲戚当保姆,哪怕不得不失去以家庭为单位的亲密育儿。(编者注:请参照《亚洲社会的家庭和两性关系——中日韩新泰(五国六地)实证和比较研究》,落合惠美子、宫坂靖子、周维宏、山根真理编著。)

在这样的社会条件下,年轻的母亲陷于无助的境地,为了孩子,往往选择辞职,或者做兼职工作。我们调研了京都大学的兼职员工,她们选择兼职的主要理由就是为了生活和工作的平衡。兼职的话,是几乎没有事业提升的空间。

如果个人价值难以实现,每天被困在家庭里,重复家务和育儿的操劳,她们很容易就会情绪不好。不良的情绪,也容易发泄在孩子身上。

3

正午:既然越来越多主妇想工作,日本社会是否可以做出相关改革,来适应这样的趋势?

落合教授:从上世纪90年代开始,日本政府试图改变,但是一次又一次失败。日本的社会保障体系已经很固化地支持这种家庭主妇的模式,那是经济利益在起着决定性的作用。家庭主妇是日本的国民年金体制中第三号受保护者,第一号是自营业主和学生,第二号是公司职员和公务员。第三号的人就是第二号人物的配偶,居家的主妇。这些数字只是排序,没有优先之义。从1985年开始,家庭主妇不需要缴费年金的保险费,到了退休年龄之后,就可以领取全额的年金。

在上世纪80年代,日本的经济腾飞,取得让政府非常自豪的成功。于是,他们决定继续遵循1960年代的旧制度,认为日本不需要什么改革。所谓的旧制度,就是人们普遍结婚,每个家庭有两个以上的孩子,男主外,女主内。日本的社会保障体系,就是以这种模式的家庭为基础。如果你有家庭主妇,你的家庭就会得到保障,社会收入的再分配会向你倾斜。从1980年开始,日本政府加强了这个体制。

通常来说,只有富有的中产阶级家庭才能有家庭主妇。有了家庭主妇,就可以得到很多福利。这些福利,是来自于全社会的税收。但是,很多穷人是没有能力结婚的,更别说有一个家庭主妇。他们纳的税,在收入再分配的流程中,却流向了有家庭主妇的富人家庭。这种不公平,引起的“幸福格差”和“希望格差”,如山田昌弘教授所说的,就是日本正在发生的事实。

1980年代,是一个重要的时间段。日本的自民党想获得城市中产阶层的投票,就想给他们一些利益,让他们的家庭主妇不交保险费就可以得到全额的退休年金。他们的初衷并不是想加固这种家庭模式,只是客观上起了非常强的效用。当时,他们非常自豪,甚至嘲笑正在改革的欧洲,他们认为日本不需要改变原有的社会模式,认为旧模式是成功的。当时日本是年轻的经济体,而且人力成本很低,在制造业上就领先于全球。1990年之后,日本的人口结构变老了,人力成本提高了,日本很难再实现曾经的出口盛况。

日本经济衰退,出现了“失去的二十年”。在上世纪90年代,日本政府想改革,但是1980年推行的旧体制成为障碍,因为很多人不想失去既得的利益。1980年代推行的这种文化政治机制,我称之为“自我东方主义”。“自我导向机制”是指把自己确立为“西方”的对立面,选择了和全球主流不同的道路。在第二次世界大战中,日本曾经这么做过,也曾为此非常懊悔,但是,在80年代,在经济发展的巅峰时期,日本再次这样做了。这是一个教训,一个国家会在经济最成功的时候犯错,以及,“自我导向”机制是一个危险的陷阱。

家庭主妇的身份意味着国家的政策利益。这种身份的界定很有问题。如果你没有收入,就会被认为是主妇;如果是全职人员,就会失去这种利益;如果只是兼职,每个月的收入不突破政府规定的最低线,仍然属于主妇。如果想释放主妇的劳动力,解决日本劳动力短缺的严重问题,减轻税收的负担,就必须要让这部分家庭舍得放弃现有的利益。可是很多人不想去做全职工作,失去免费的年金。

所以,兼职是日本女性的主要就业模式。有些行业甚至只有兼职,没有全职工人。

4

正午:在中国,大龄单身男性和女性普遍会遭遇社会和家族的压力。日本有吗?

落合教授:有,但是越来越少了。过去,他们认为对女性来说,24岁是合适结婚的年龄,30岁是一个界限。现在人们不再讨论这个年龄界限了。但是我确定,大龄女性仍然会感受一定压力。现在的父母会更加小心,不会直接催促孩子结婚。这被认为是一个敏感的问题。有些祖父母会问,但是仍然被认为不是应该问的事情。

问是否生育,这在日本是非常敏感的。很多夫妇没怀上孩子,在那种情况下,如果父母问起,会被认为是非常粗鲁的。

正午:我曾采访了一个京都大学女本科生,她正在谈恋爱,可是她和男朋友从来不在校园牵手或者接吻,不会在外人面前有亲密的动作。她说,在日本,日常生活中对性挺保守的。这和我对日本的原有印象不同。请您谈谈日本社会中的性观念或者新的趋势。

落合教授:和上世纪的80、90年代相比,现在年轻人更加保守了。在日本,60多岁的老人会更加着迷于性的能力和欲望。在流行的男人杂志,打出的口号是“性感,直到生命的终点”。但是,很多年轻的男女非常讨厌那些赤裸裸谈性欲的高龄男人。这个现象很有意思。

可能是受到西方的影响,从70年代开始,流行一个观点,就是“我们必须要性感,我们必须有性自由”。那时候,是太强调性的重要性了。现在,年轻人反对这个态度。在日本,性的获得并不是那么困难,有性自由。但是,年轻人不是那么愿意再赤裸裸地强调对性的欲望。

在日本,性是很重要又很难以讨论的话题。性,有着各种复杂交错的现象。例如,有些人喜欢互联网上的性,有的人只对漫画里的女人有性欲,或者沉迷于游戏里的女性。他们把这些叫做二次元的爱,认为这才是真爱,他们不喜欢三次元的真实女人。我不知道这类男性占总数的多大比例,但是有不少。

部分耽迷于互联网性爱的男性会嫉妒真实生活中幸福的人,那意味着有好的工作,好的伴侣。在日本,这两个事情并不是对每个人都有可能。如果好工作不能保障,就很难获得好伴侣。

正午:日本不是劳动力非常短缺吗?我以为每个人都很容易找到工作。好的伴侣,是怎么样的定义?

落合教授:好工作只是对有限数量的人而言。很多人只能找到劳累的、报酬不高的工作。好的伴侣是陪伴和爱,大部分人都期待亲密关系,但是不是所有人都能成功。他们被经济地位所区分,如果有好的经济能力,就有可能实现。

战后的日本,财富在社会的分配一度比较平等。很多中国学者曾问我,为什么日本能做到经济发展,又不会导致贫富悬殊?不像中国,经济发展了,贫富差距却越来越大。当时日本并非孤例。在那个历史时期,发达国家都加强了社会平等,就像法国著名经济学家托马斯·皮凯蒂 (Thomas Piketty)所证明的那样。

可是,1990年以后,日本社会也变了。贫富差距越来越明显了,出现了“格差”,就是我前面提到的,山田昌弘教授定义的Gap of Happiness or Gap of Hope,“幸福格差”和“希望格差”。现在只有一部分人可以结婚,很多人缺乏经济保障,渴望结婚,渴望亲密关系,却不能实现。这就是日本正在发生的事情。

5

正午:在中国的社交媒体微信上,曾经有一篇非学术的文章介绍了日本的性。文章说日本的处子率很高,无论男性还是女性,提到了“低欲望社会”的概念。

落合教授:我认为,这篇文章是发生了误导的作用。虽然有越来越多成年人是处子。但是处子的形象在变得更好,有了更加积极的形象。你知道日本有一部剧非常有名吗?叫《逃跑可耻但有用》,讲的就是一个35岁左右的处子。几年前,如果一个人过了35岁还是处子,人家就会认为那人是身体或者精神有毛病。可是,那个电视剧把他的形象塑造得很阳光。他虽然是处子,但是对性也有兴趣,只不过,欲望不是那么强烈。他更加彬彬有礼,不强迫女生,所以女性喜欢他,向他展示了很女性的一面。一个女硕士毕业生找不到其他工作,找到他,给他当住家保姆,最后相爱了,两个人也有了性,变成了普通的情侣。

两个人有了性之后,男人建议结婚,说是为了一起住,他再也不用给女的支付家务的报酬。女的大声反对,“不能以爱之名榨取我。”男人很震惊,观众也很震惊。这是剧的高潮。

后来,他理解了女友,反复交谈,找到了解决问题的办法。直到如今,日本男人仍然认为女人干家务活是免费的,不认为是经济活动。在某种程度上,这个话剧改变了社会对处子的态度,也改变了对主妇的态度。观众(特别是女性观众)对处子有了非常正面的评价,因为他从两方面脱离了霸权式的阳刚气质(hegemonic masculinity,这是R.W. Connell 提出的概念)。一方面,他并不觉得征服女人的强烈性欲是他男性身份的一部分;另一方面,他对于女友持着开放的态度。他倾听她的意见,在被说服的时候,他会毫不犹豫地做出改变。我们此前讨论过的,所谓日本年轻人更保守的性态度,可能就是和霸权式阳刚气质的淡化有关。说日本年轻人变得更加性保守,会有点误导,他们可能只是努力地走向一个性别角色压力更小的社会。

正午:作为一个成功的日本女性,你最想改变的是什么?面临的最大困难是什么?

落合教授:我现在没有什么困难,以前曾挣扎过。成功女人在这个社会遭遇的问题,就是可能会被年轻的男性攻击。所谓攻击不是身体上,而是行为上的不服从,不尊重。有些女性成为了上司,但是一些年轻的男同事不想听从女领导,尽管在他的职位,他必须要服从。他们在工作中用粗鲁的方式提出反对意见,当然他们不会幼稚到明确地说,只是因为上司是女的。他们会找到其他的理由,我们也没办法证明是性别的原因。但这些事例一直在发生。

在中国,女上司会遇到这类问题吗?

正午:女上司被年轻男下属攻击的事情,在中国,我不是特别了解,从经验判断不是很明显的事情。我不掌握数据和案例,但是我供职过的几个公司,很多领导都是女的,我没看到和日本类似的现象。

落合教授:对,数量很重要,会形成一种力量。这真是很值得鼓舞的事情。这是很重要的经验,如果日本像中国一样,有了更多的女上司,来自年轻男性对女上司的攻击就会少很多。中日之间应该学习更多彼此的经验。

—— 完——

题图为落合惠美子教授。本文图片除海报外,均为作者拍摄。

落合恵美子,京都大学文学研究院社会学教授,亚洲亲密圈·公共圈教育研究中心负责人(ARCIP)。她是一位家庭社会学家,家庭历史学家,一直活跃在性别研究领域。她致力于亚洲社会比较研究,从亚洲人的视角重建了社会学的某些理论。她最近的研究项目综合了家庭社学会,福利国家研究,移民研究,建立了重要的理论框架,用以同时理解私人生活和公共形势。这些项目的最近成果已经被出版为一系列的著述,“亚洲和全球视野中的亲密圈和公共圈”,她在其中担任编辑。

她的部分作品已经被翻译成中文,包括《21世纪的日本家庭,何去何从》(修订版于今年推出),《亚洲社会的家庭和两性关系―中日韩新泰(五国六地)实证和比较研究》(与宫坂靖子、周维宏、山根真理编著),《亚洲女性与亲密性劳动》(收入李卓、胡膨主编『亚洲社会发展与女性参与』,《家族社会的悖论-东亚社会为何不能继续》(收入金一虹、史丽娜編《中国家庭变迁和国际视野下的家庭公共政策研究》), 《日本老年护理结构的重新建构——护理保险能否改变“家庭主义》(收入中国社会保障学会《社会保障研究》2015年第二卷)。