孟京辉是一个特别迷恋戏剧的人,30年如一日,从未脱离过戏剧。他不是在排练场,就是在剧场,真可以说是一个剧坛奇迹了!

他在各种场合都多次表示,自己是马雅可夫斯基的头号迷弟,布莱希特的继承者,达里奥·福的同路人。

他不断的将这些偶像的剧作引入中国剧坛,这些渐渐被大众熟悉起来的经典剧目《臭虫》、《一个无政府主义者的意外死亡》、《他有两把左轮手枪和黑白相间的眼睛》、《太阳和太阳穴》(潘迪拉老爷和他的男仆马迪)、《四川好人》常演不衰,好评如潮……无论是达里奥福的讽刺,马雅可夫斯基的隐喻,布莱希特的反抗,孟京辉总能从中传承根植于戏剧内核的理想与诗意、坚守与冒险。

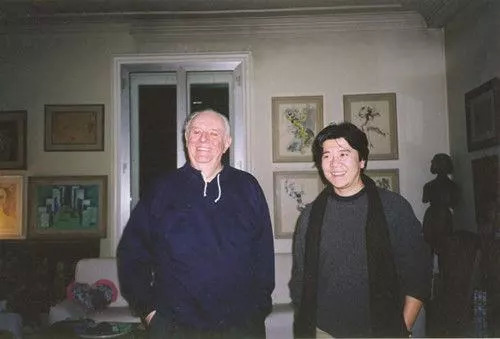

孟京辉和达里奥·福

孟京辉手拿法斯宾德的书在讲戏

他还喜欢费里尼、法斯宾德的电影,欣赏达利和玛格里特的画作,还说过,如果没看过《尤利西斯》、《喧哗与骚动》,不知道博尔赫斯和卡尔维诺,那将跟不上他的脚步。

西方叙事是孟京辉钟情已久的创作源泉,而他几乎像一个天真的儿童一样,以近乎玩闹的戏剧方式,随意攫取,信手拈来,总能产生令人惊愕的效果。然而,这只是他戏剧生涯中的冰山一角,远远不能让我们认识真正的他。

最近他突然说,我骨子里其实非常“传统”,“先锋”都是你们强加给我的标签!

让我们先回到过去。

1993年

思凡

1993年,中央实验话剧院上演《思凡》,该戏制作费共计7000元,演出23场,场场爆满。《思凡》是孟京辉进入中央实验话剧院后导演的第一出话剧,也是他第一部公开演出的戏,而且是孟京辉当导演过程中第一次有了特刺激的感觉的一部戏。

《思凡》原是昆曲《孽海记》中一折。写小尼姑色空,年幼时多病,被父母送入仙桃庵寄活。色空不耐拜佛念经的寂寞生涯,私自逃出尼庵……而话剧《思凡》的剧本是孟京辉和一些朋友们一起攒出来的。在排练的时候没有剧本。演员们拿着京剧昆曲的台词朗诵,一边朗诵一边加其他的。

后来觉得短,又拿来卜伽丘的《十日谈》的书来读,读完了又加进去。演员郭涛是孟京辉的莫逆之交,郭涛完全能理解孟京辉要的东西,他没有任何框子,今天这么演,明天又有了新想法,可以随时打破自己。

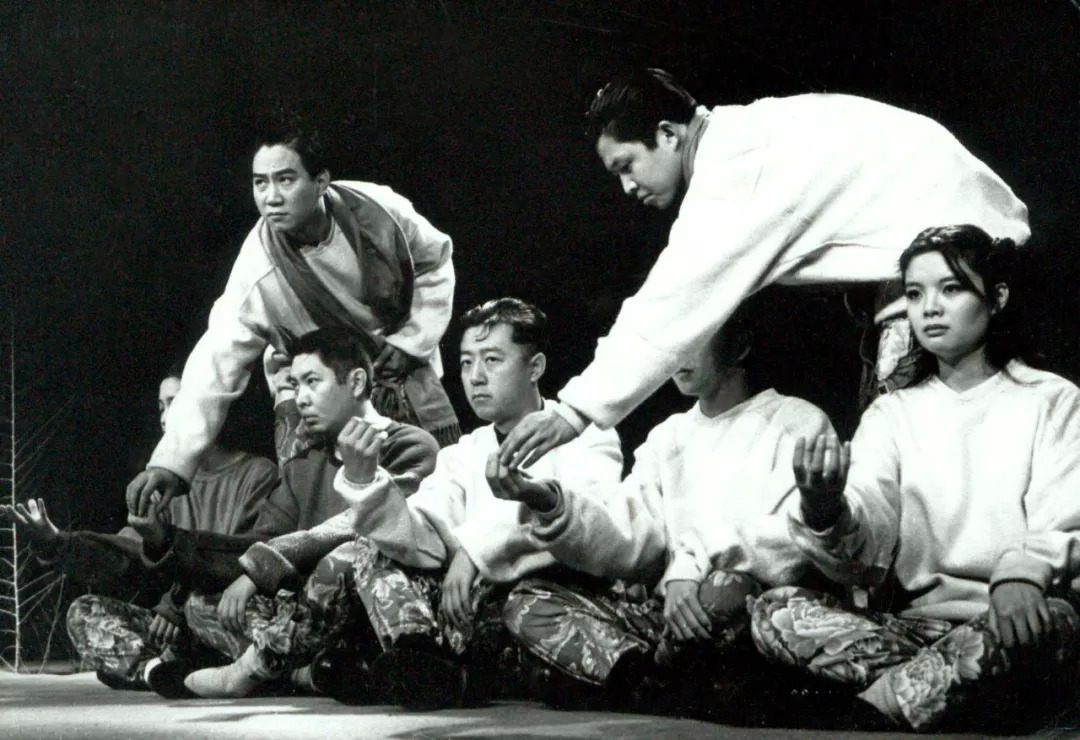

《思凡》 李晏摄

全剧除小尼姑和小和尚的两位演员外,其余五位演员均以“表演人”的身份出现,承担故事的叙述和评议,同时担任其他所有角色。如今,这样的手法司空见惯,但在当时,这可是非常先锋的。

剧本的最开始写着:此剧的表演形态具有极大的不确定性,舞台处理和演员的即兴发挥,经常游弋于游戏式的虚拟化和理智的间离效果之间,激情的投入和冷静的旁观交融杂错,在一种诱导与强化并存的氛围中,完成戏剧空间的最大扩展。舞台置景抽象,用白布以软陶雕塑手法在黑色墙面上勾勒出远山形态;一盏孤灯悬垂在舞台中央。

“真是把所有的想法一股脑的往台上扔。”孟京辉到现在还清楚地记得,在中戏黑匣子剧场首演的那一天,观众爆笑,重要的不仅仅是笑,那天整个儿就像一个过节的感觉。那天来的几乎都是学生,可不是汇报演出,而是一个大游戏,一个所有人都参与的演出。演出获得的成功超乎所有人想象,小和尚小尼姑在结尾团聚,剧场外已经有人点起了鞭炮,演员们谢幕的时候兴奋得向观众席泼水,舞台似乎直接暴露在星空下。

孟京辉发现,只要纵容自己的想像力,戏剧舞台上没有什么不可能的事。

2012年

活着

《活着》为什么交给孟京辉?余华说:“是因为我们两个人骨子里一样先锋。”

2008年冬天,孟京辉和余华敲定了把小说《活着》搬上舞台。但中间酝酿了4年,直到2012年,孟京辉才下决心要实现这件事。究其原因,还是“太难了!”

以往,孟京辉触及历史题材和农村题材的经验几乎为零,小说的历史背景从淮海战役、新中国成立到文化大革命都有表现,难就难在如何找到一个戏剧的语言和氛围。孟京辉说,“在中国人的历史观里,都是宏大叙事和人文关怀,但是具体落实到一个人的心灵史,《活着》是一个极其例外和准确的例子。这是一部人的心灵史诗,它关注的重心不是历史、社会或者外在的任何东西,而是人本身。其中蕴含着深刻的东方生命哲学:人与命运的关系,以及如何承受巨大的苦难。” 难得,该剧在跨世纪的历史嘲讽中始终保持着对人和命运的敬畏。

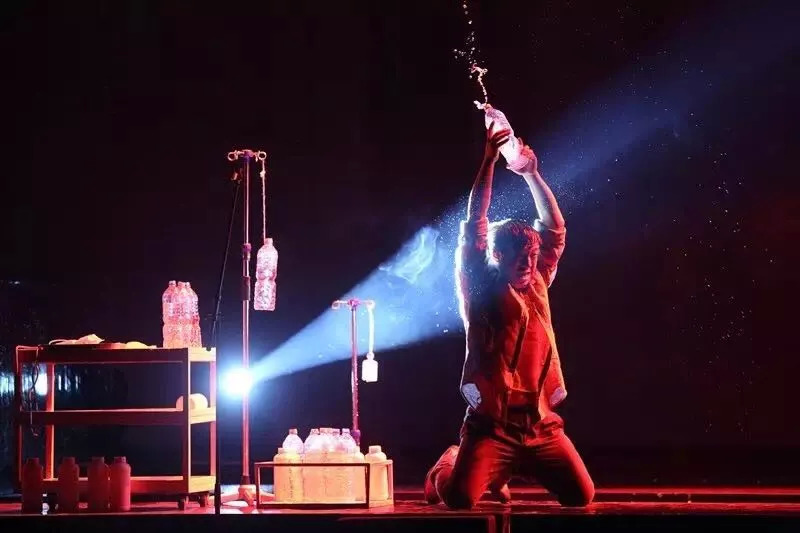

孟京辉对这部戏的定位是“用一种天马行空的方式忠于原著”,而这句话确实是最后舞台呈现的最佳写照。一字未改,在剧情脉络上完全尊重了余华的小说,但舞台手段却是完完全全的“孟氏风格”:演出一开场,黄渤甚至穿着白衬衫牛仔裤、拿着话筒开始了自述;赌场的场景处理成好似夜店一般,人物与故事仿佛在今昔之间游走,可以自由地跳进跳出;在大炼钢铁年代,黄渤和袁泉还跳起了迈克尔·杰克逊的僵尸舞,这一幕一直被大家津津乐道。孟京辉还把十次“死亡”按原著全部照搬,有庆死时,黄渤砸飞几十个矿泉水瓶的场景乃全剧的高潮,被余华形容为“整个舞台都在痛哭”,甚至残忍到孟京辉自己都不敢看戏,一看就要流眼泪。

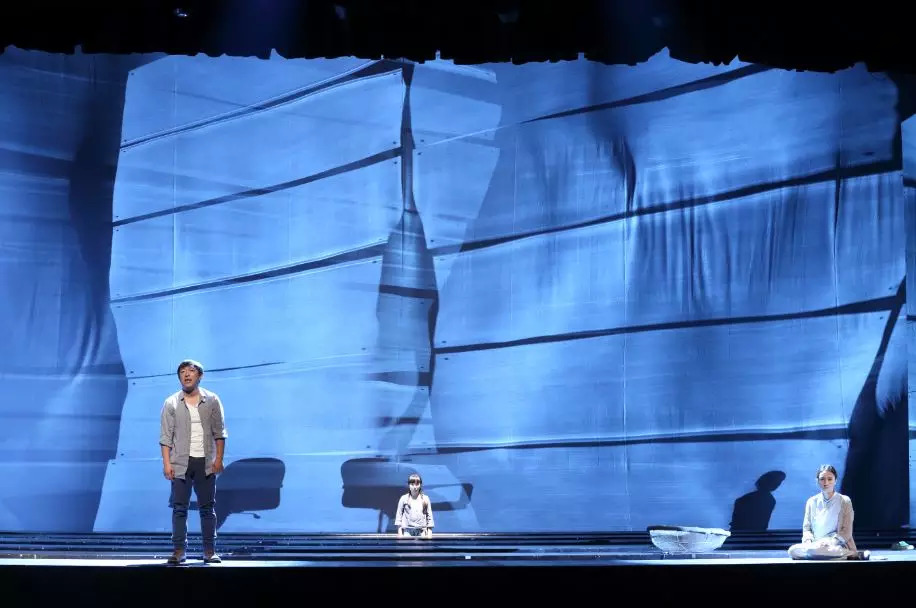

《活着》 王小京摄

《活着》的舞台美术也真够独特的,从来没见过给演员挖沟的舞美。一个个的沟壑,还有两边的镜子的反射角度,人物在这中间跑来跑去、纵向出没的画面感,有一种田野的忧伤,更重要的是功用很巧妙。舞台瞬息万变,表演有种神奇,人一低头,没啦。太出人意料了。

游戏与仪式、荒诞与写实、影射与现实、诗性与暴力、漫画与拼贴……孟京辉先锋戏剧的各种手段,在余华传统意义上的叙事结构里画龙点睛,穿梭自如。让话剧《活着》既充满现实主义的扎实力量,又散发着超现实色彩的独特气质。已经准备好被颠覆的余华惊讶的说:“孟京辉对原著的忠实程度让我吃惊,他的方式更让我吃惊。小说转换成舞台带来的力量,既熟悉又陌生。这部作品太熟悉了,即便这样,我还是觉得陌生、震撼和感动。”

孟京辉尽管表明“我们不是要在舞台上讲故事”,但他也从不忌讳“讲故事”,《活着》为文学名著改编提供了话剧范本。

2016年

临川四梦

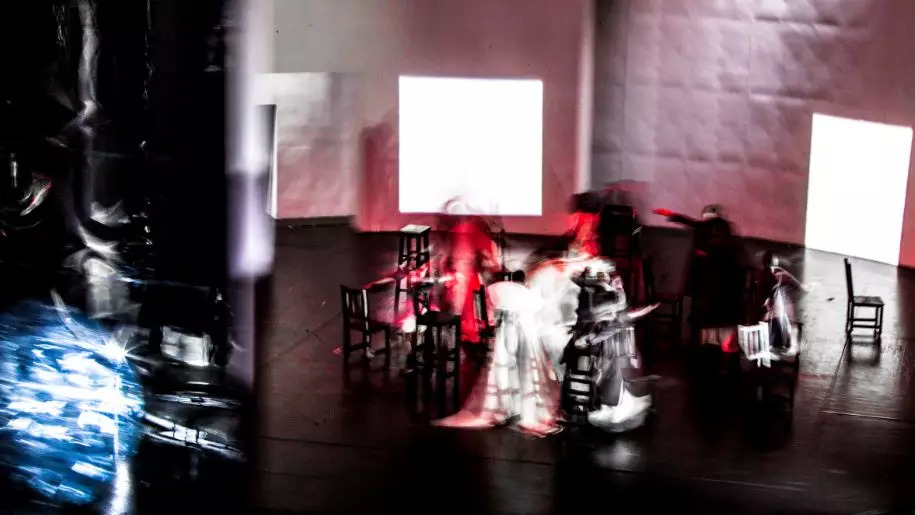

400年前,汤显祖写了《牡丹亭》、《南柯记》、《紫钗记》、《邯郸记》,合称为“临川四梦”。2016年,孟京辉首次将《临川四梦》搬上话剧舞台,四个小时,四梦杂糅,以当代人的视角改编成混搭电子音乐、装置艺术、即时影像、昆曲等元素的“一出梦的戏剧”,剧情环连相扣、彼此映射,观后令人如坠云端。

上半场充斥着现代生活的琐碎嘈杂:陈明昊扮演的出租车司机因车祸昏迷入院,在他浅层的梦境里,赌场、黑社会、妹妹、朋友接踵而至。梦境是错乱的,可以相互调用、浸入,悬空的大脑、巨大的斑马、现场拍摄,音画同步;下半场,一场《南柯记》在旋转舞台中完整呈现……虽然原著是古代的故事,但观众看到的是现代的舞台和现代的表演形式。只是借鉴了汤显祖的故事、语言风格和它内在的情感逻辑。它没有直接沿用原来的故事,但留下了故事背后的思考和情感。

《临川四梦 》蔡宝丰摄

孟京辉说:“汤显祖的伟大不在于词的魅力,而是他对人生的理解。故事一点都不奇特,都是唐传奇里来的,所以他根本不在乎故事,他要是真的在乎故事,干嘛不自己原创?他真正在乎的是精神状态和对人生的理解。情节这种东西太简单了,不能忽略精神层面。现代人昂扬抬起头来,勇敢的去和古代伟大的艺术家对话,还是少吧。”

孟京辉这次步子迈的大了点,太多人已经不知道他走了多远。

2018年

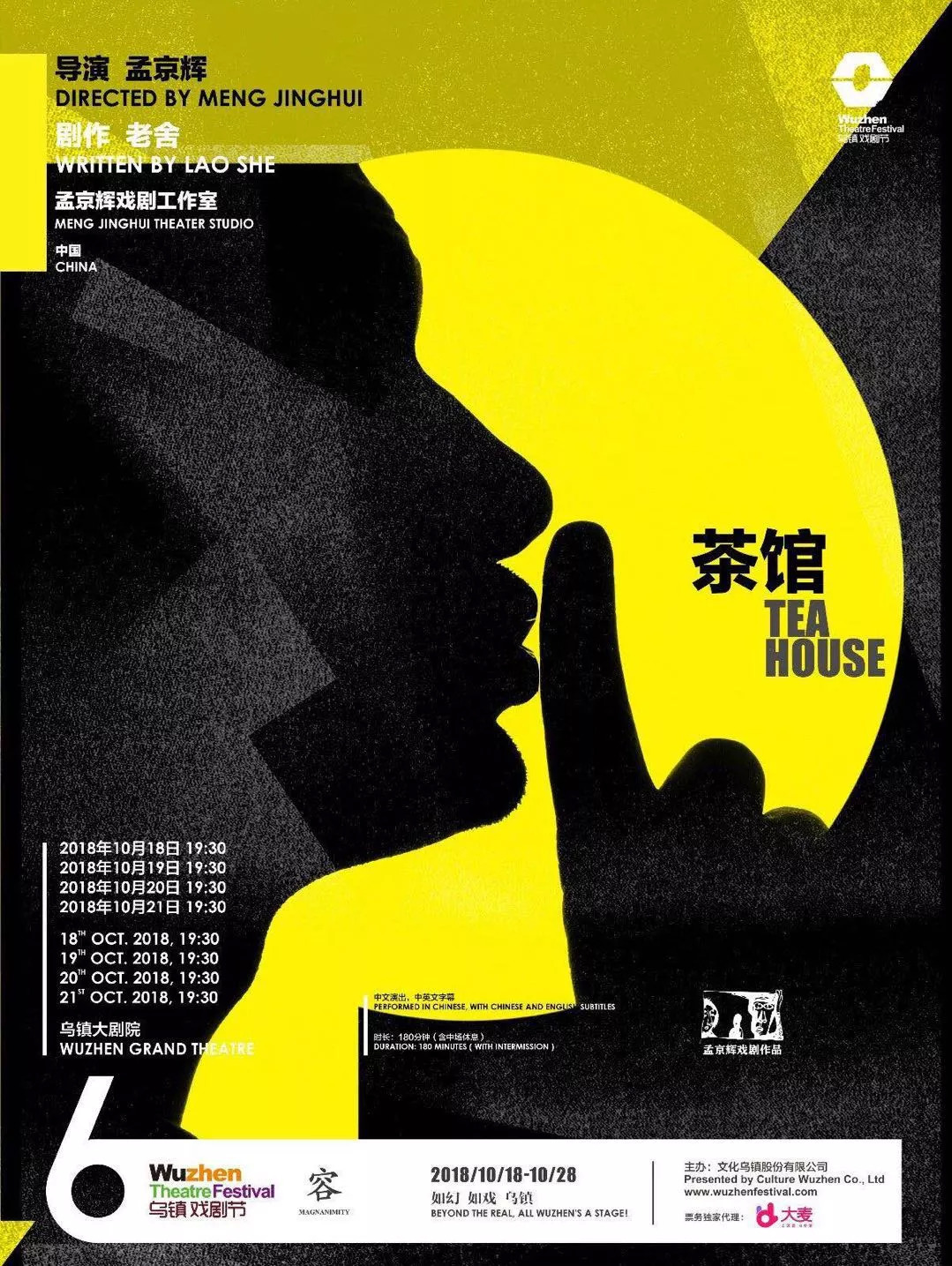

茶馆

尽管先锋戏剧的总是在试图挑战某些传统,但孟京辉也说过这样的话:传统文化与现代艺术之间从来不是对立的。作为一个通过现代艺术形式探索文化根源的人,我更愿意把所谓的“考验”称为“诱惑”。

这不,诱惑来了。孟京辉要排《茶馆》!

此消息一经公布便引发了热议。就像当年《活着》演出前,很多观众也是纷纷表示怀疑。

老舍的《茶馆》自1956年创作以来,承载着厚重的时代和历史意义,在当代戏剧文化遗产中拥有特殊地位。孟京辉此次排演《茶馆》,是对中国文坛巨匠老舍的一次盛大的美学致敬。

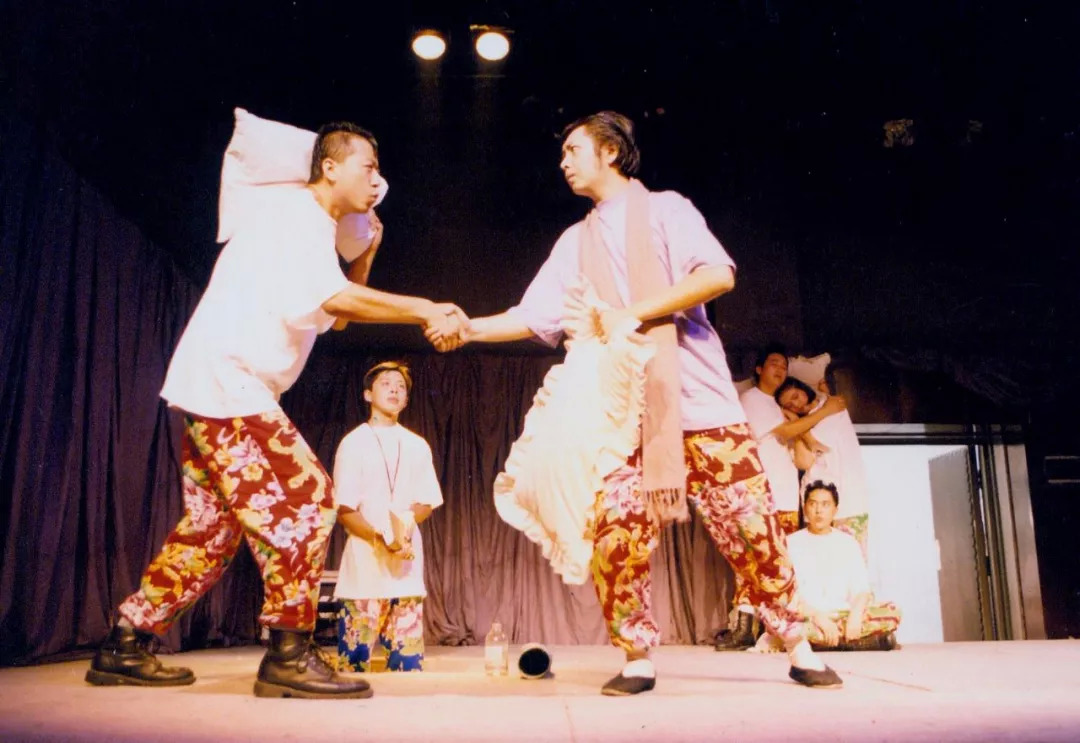

遥想20年前,孟京辉排演意大利著名戏剧家达里奥福的《一个无政府主义者的意外死亡》(1998年首演),在剧中,孟京辉差不多都用了中国观众熟悉的材料,其中嘲笑警察们的审讯时对人艺版《茶馆》的戏拟,一方面尖锐暴露审讯的荒诞性,一方面又借巧妙的互文关系增加了戏的内涵,观众既乐不可支,又被激发想象,妙极了。

98年版《一个无政府主义者的意外死亡》李晏摄

孟京辉早已悄悄致敬了一回。

孟京辉其实一直在和“传统”同行,但他的“传统”绝不是带着灰尘感和古董气的,他绝对不是一招一式的照搬、不加选择的硬套,更不是外国人脑海里“中国的”那一套,而是通过现代艺术形式来探索文化根源,是内在美学精神的继承甚至超越,他一面活学活用传统文化,一方面把矛头指向当下生活。

孟京辉排《茶馆》,可能有N种方式,但不会有一种是“传统”的,这一点上说,孟京辉从未老去。

剧作 / 老舍

导演 / 孟京辉

戏剧构作 / 塞巴斯蒂安·凯撒【德】

舞美设计 / 张武

领衔主演 / 文章

评论