“我不太懂现在的孩子们了,那些吵吵闹闹的节目到底有什么可看的。”

这是70后和80后对当下娱乐节目普遍持有的态度,穿着夸张,内容低劣是被上一代知识分子重点吐槽的原因,比如前几年因为恶搞花木兰,贾玲就被大众要求道歉,大部分人认为喜剧正在走下坡路。

1

中国喜剧的倒退

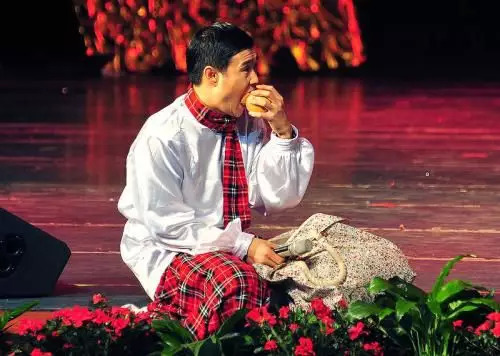

早期被大众熟知的喜剧演员基本都出自春节联欢晚会,比如赵本山、陈佩斯、黄宏,无论是表演方式还是作品内容,老一辈艺术家都有很高的水准。

比如赵本山早年作品《卖拐》系列、《昨天今天明天》,语言诙谐幽默,笑点密集,作品中虽然没有蕴含太多大道理,但基本都会涉及到一些小的生活感悟。后期作品最让人印象深刻的要数《不差钱》,这部作品直接带火了徒弟小沈阳,从此小沈阳名声大噪。

春晚捧红了无数笑星,也给娱乐节目带来更大的发展空间。如今,各大卫视均推出花样繁多的综艺节目,越来越多的喜剧人出现在综艺舞台上。比如,被广泛关注的小沈阳,贾玲以及元老级相声演员郭德纲,但我们可以看到的是,频繁登上舞台的喜剧演员在创作和演艺方面变得越来越疲软。

网上经常能看到网友吐槽郭德纲一个老梗重复用,作品缺乏创新。而不出新作品的原因应该归结于他目前工作重心的转移。

从1996年创办德云社开始,10年时间郭德纲一直专注于相声事业,直到2009年参演《建国大业》,郭德纲的艺术生涯就走上了另外一条路。拍电影、做综艺,相声大师似乎正在转型。

转型的不仅是郭德纲,贾玲成为《王牌对王牌》特工也是转型的一个案例,在这里她不是喜剧人,更像是综艺咖。因为喜剧是有剧本的,通过对剧本内容的表演呈献给观众笑料,而不是随时随地搞笑。

长时间活跃在综艺平台上导致喜剧人们没有时间搞创作,所以我们看作品和以前有了完全不同体验,这种体验可以称之为“尬笑”。

2015年夏天,贾玲在东方卫视播出的《欢乐喜剧人》上,表演了小品《木兰从军》,该小品对花木兰的形象进行了恶搞,作为巾帼英雄,贾玲将花木兰塑造成一个贪吃又花痴,并且贪生怕死的油腻形象。

这种恶搞在今天看来已经毫不稀奇,小沈阳之前在某一档综艺节目中上演的《新白蛇传》也是采用了这种套路。而乐于用恶搞的形式,并且是恶搞历史名人的形式表演作品,其目的实际上是在蹭流量。

历史名人都有一定的英雄色彩,大家好奇一个名人变成一个逗比或者好吃懒做的普通人会产生多大反差。而这种创作恰好是最不费脑力的,喜剧人不用冥思苦想怎么抖包袱,怎么才能让大家笑,因为名人变成逗比本身就是一个笑话,那他做什么都是好笑的。但是这种笑料反而让人觉得尴尬,因为这是对名人假想的一种耻笑。

你可以说,中国喜剧的门槛正在变得越来越低,文艺界正在变得越来越不文艺。

2

从消费喜剧到被喜剧消费

一个IP的力量有多大呢?

“赵本山不用演,即便他一脸严肃的站在那我都想笑。”

这也许是大众对赵本山等老艺术家的最高评价,所以当喜剧人们涌入综艺口的时候,不管他的内容好不好笑,大家都想看一看。

之前江苏卫视春晚团队打造的《一起来笑吧》喜剧节目获得了很大关注。节目宣传称将以“小品连续剧”的形式呈现最原汁原味的中国传统喜剧文化。在完成的3期节目中,贾玲的作品数就达到了27个,被大家称作“劳模”。

比较戏剧性的是,南派相声大师大兵谈到创作时,表示自己一个小品创作了三年,最长的甚至达到五年。尽管大兵本人也说自己的创作速度很慢,但是不得不说这样的反差实在太大。

这就不难理解,为什么春晚出来的语言类节目总是比他们平时表演的作品水平要高了,这样赶工做出来的作品是否对观众负责?

尽管当下娱乐越来越多样化,但是大家对喜剧还是有很深的情节。

在2015年的电影市场调查中,十大影片里喜剧电影占据了四席,同时有很多影片具有很强的喜剧元素,比如《捉妖记》、《澳门风云》。很多数据调查显示,喜剧片是观影最受欢迎的类型,占比高达72%,这也促使喜剧电影从2006年以后产量不断提升。超过半数以上的观众走进电影院,在对电影信息不太了解的情况下,他们的第一选择就是看喜剧片。

小沈阳曾说做喜剧最重要的就是对自己的观众负责,如今的喜剧市场却越来越走下坡路,真的是才思枯竭所致还是被媒介捆绑的太深?我们可以看到上一辈喜剧人对于艺术的执着,他们没有到处跑场,没有3个节目写27个作品,那个时候是我们在消费喜剧。到了今天,我们变得更加随意,只要能笑,我们就觉得开心,对于一些带有低俗文化的“喜剧作品”我们变得宽容。

对于贾玲因《木兰从军》曾带来一些争议,有网友这样说到“ 喜剧原本就是一门允许恶搞的技术,2014年还有插画家用憨豆先生形象恶搞过蒙娜丽莎呢,幸好没有什么蒙娜丽莎研究学协会,也没有人要求来给他们的女神道歉。喜剧恶搞当然无罪,只要不触犯道德与法律的底线,将恶搞发扬成一种缓解压力,给人以快乐享受的节目,是一种很好的放松与休息的方式。”

但蒙娜丽莎毕竟只是一个创作出来的人物,把恶搞别人这件事用来环节自己的压力就像是给同学起外号,真正的喜剧不应该是这样的。上一辈艺术家没有恶搞,表演的喜剧也一样让观众感到放松。

关于喜剧为什么开始走下坡路,业内人认为,如今互联网段子越来越多,想让观众笑越来越难。但是,如果把陈佩斯朱时茂的小品再放一遍,大家还是会笑,这是专业也是心血。

不是观众不爱喜剧,而是喜剧越来越不爱观众了。

(麻辣娱投原创文章,未经授权不得转载)

评论