1

复旦彷佛自带招黑体质。

五角场的几所学校的同学在聚会时热衷互黑,聊到对复旦同学的印象,基本离不开这些内容:

财大男孩朋友圈里的复旦同学又更新状态了,他随手点进了那个复旦同学的朋友圈,惊讶地发现:最新的十条动态里,7条是关于复旦的——学校的活动、食堂的饭菜等等,剩下的3条也或多或少和学校的事情有一些关系。他们基本上说话离不开“我旦”怎么怎么样,对学校的认同感特别强。

豆瓣网复旦校友的自嘲

同济男孩参加过不少面试,他对群面中遇到过的几个复旦同学印象深刻:

复旦的同学说话的时候感觉有一种骄傲,相比之下同济的人显得朴实很多,不知道是好是坏。

交大女孩也很爱吐槽:

复旦的人啊,就喜欢黑我们交大。

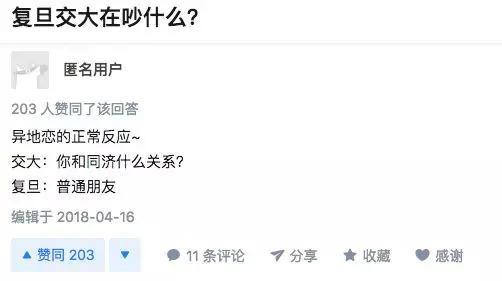

当然了,复交互黑已经是老生常谈,我们也不知道为什么。

知乎截图

新浪网截图

在去年上海交大联合杯辩论赛开幕式上,交大辩论队和复旦辩论队还进行了一场表演赛,辩题是“生活在交大幸福还是在复旦幸福”,交大的观点是“复旦幸福”,复旦的观点是“交大幸福”。于是两个在网上吵得不可开交的学校,在比赛现场公开觊觎对方的妹子和热水。

复旦的日月光华BBS上,一位叫“rilke”的校友写下过一句很经典的话:

如果你看见有人在路上走着走着,忽然就自己放声唱起歌来,他一定是复旦的学生。只有复旦才能培养出这样自由而无用的灵魂。

“自由而无用”,从此成了复旦人常挂在嘴边的复旦气质。

在众多比拼着学科排名、毕业生去向的高校中,复旦有点“另类”。复旦学生更喜欢提到“自由而无用”的学校氛围,而懒得去争夺强校头衔。

不过,懒得去争夺强校头衔,却依然是强校,这就有点酷了。

2

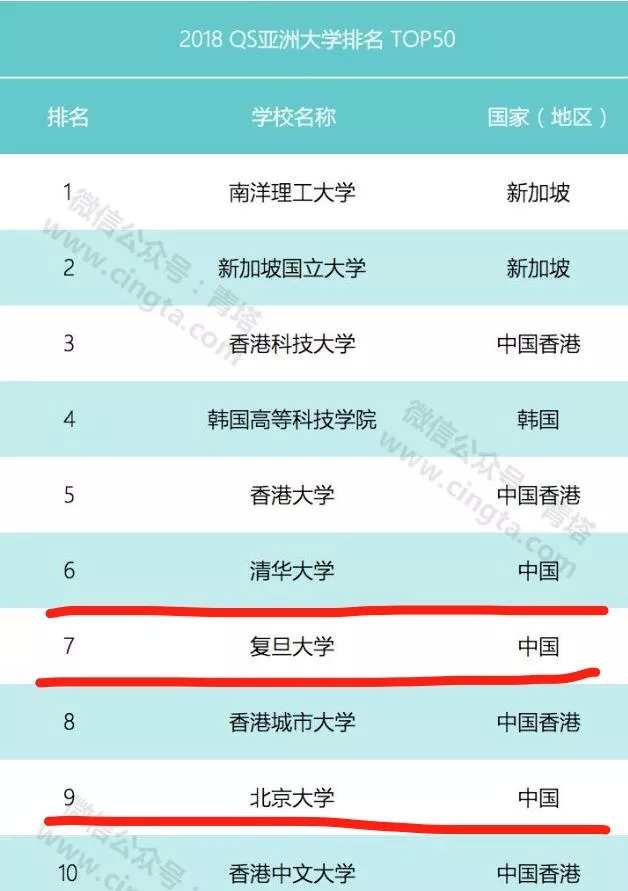

2018年QS亚洲大学排名中,有史以来第一次,复旦的世界排名超过了北大,仅次于清华。有人调侃说,曾经的“清北复交”可能要改写成“清复北交”了。

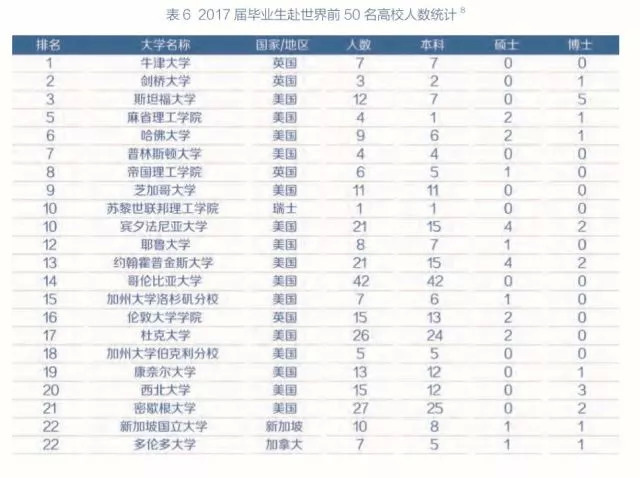

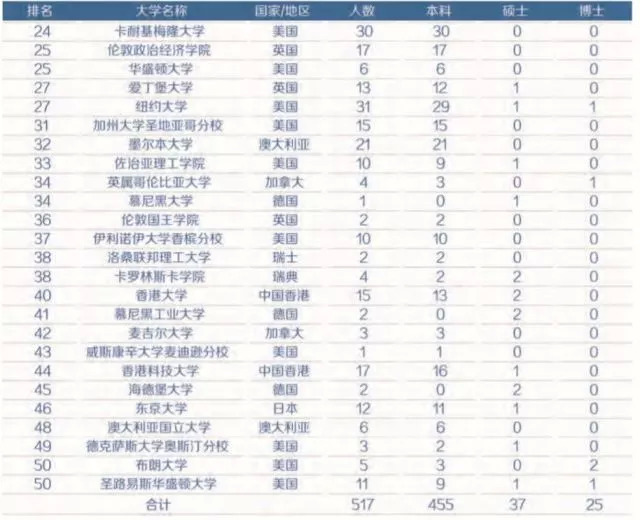

根据复旦大学2017年毕业生就业质量报告,2017届毕业生中共有517人进入世界排名前五十(泰晤士报排名)的高校深造。

图片来自复旦大学

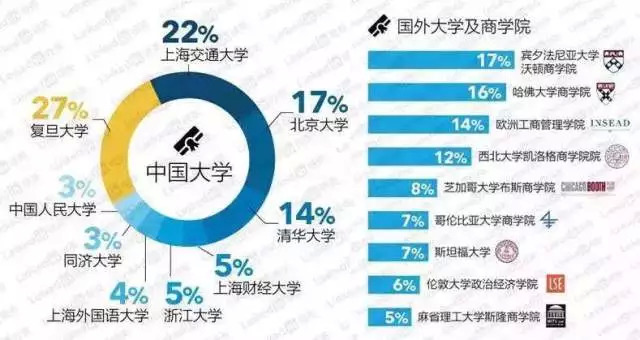

与此同时,这所号称“南方北大”的大学依托上海的优势,正以惊人的速度,在各个领域飞速前行。在有着号称“商科明珠”的咨询行业中,复旦大学校友早已立于潮头——领英2016年的调查结果显示:在中国大陆,MBB三巨头雇佣的毕业于国内大学的员工中,27%来自于复旦大学,人数高居全国首位。

麦肯锡的一位管理层在谈到复旦大学的学生时,给出了较高的评价:“复旦的同学往往思维很打得开,经常能在工作中提出一些建设性、创新性的意见,这是我们比较喜欢复旦的同学的很重要的一点。”

复旦的理工科也不弱。中美联合培养物理类研究生计划(Mini-CUSPEA)中,中国大陆只有北大、清华和复旦等学校学生有资格参加。通过考试的学生可以免去托福或GRE的要求申请美国名校研究生,在CUSPEA计划进行的第一个十年中,已经有126位复旦校友通过这个项目公费留学美国。

但复旦校园内并不尽是佼佼者。

在校内BBS上,一位毕业几年的复旦校友匿名在论坛发帖,粗略讲了讲他在复旦读了8年本科的故事。

在这个故事里,他是一个“loser”:挂了一科就开始了疯狂挂科的命运,爱上了打游戏和逃课,怕连同学讨论习题的对话都听不懂而放弃了交朋友,在老师的帮助下才勉强在学校限制的8年内顺利毕业……

在论坛里,这个故事当然有一个还不错的结尾,这个量子力学挂了5次的毕业生,工作数年后拿到了欧洲顶尖研究所的博士Offer,准备去从事量子力学方面最前沿的课题研究。

故事中最扎心的一个片段是,这位校友曾经想通过复旦物理系的小卡(Mini-CUSPEA)拿到国外名校读博的资格,当时的一位学长在论坛上分享经验,说了一句刺耳的话,大意是:通过小卡能拿到哥大Offer的人,自己申请也能伸到差不多级别的学校,而那些把小卡当捷径的人,“你以为天下就你一个聪明人”?

这句话让他耿耿于怀很多年,11年后,他在帖子中写道:“我想为当年的我回复他一句:不聪明,就没有权利做梦了吗?”

复旦学生一边哼着歌走路,一边经历的不过是寻常大学生的寻常校园生活:

选课季持续一个多月的各种“交易”、、期中季永远连着期末季的痛苦煎熬、三教通宵教室永远不够用的插座、“学在复旦吃在同济”的无奈……又或者是,在光草上吹风谈恋爱、在北食吃烤鱼、在课上进行各种形式的Pre、为了“孵蛋大学”的名号去拍摄各种各样的鸟……

这些寻常大学生中,也许有不少人像那位发帖的匿名校友一样,在世俗的打击中慢慢把自己定位为“普通人”。却从不曾放弃去做一些小小的梦。

3

不管是在知乎还是在各大论坛,几乎很难看到复旦学生表达对母校的不满。我很疑惑,在这个功利的时代,如果大学四年读来“无用”,学生怎么会无一声抱怨?

一位复旦毕业的老朋友艾伦跟我讲了一个小故事:

艾伦的学长小清当年去一家顶级快消企业面试,他读的是社会学,经济学知识有限,而一众面试者大部分都是交大、财大的经济学“科班”出身的同学,他们熟悉快消的市场分析案例,历经多次Mock。在他们用各种专业术语和模型讨论问题时,小清学长根本插不上话。

突然,他联想到了大学上过的艺术产业通识课,思维立刻跳出了枯燥的学院式模板分析——通过联系艺术产业中一个与面试案例所提供相似的例子,从崭新的角度看待案例提出的问题,让全组的思路灵活了起来。最后小清学长顺利地拿到了Offer。

艾伦说,学校鼓励我们去选修更多跟本专业没有关系的通识课程,尽可能地拓宽自己的知识面和眼界。如果从本专业发展的角度来看,这些占了很大一部分学分的通识课程看上去是“无用”的,至少它们不能直接给我们职业发展上的反馈。但是你看看,在小清学长的故事不就正好说明“无用之用”吗?

我听完还是不满意,小声逼逼了一句:“不就是你们名校生一路走来顺得不行的故事,口亨。”

但我心里多少还是有点酸。

从高中开始我们就知道,考上顶尖院校的同学有两种人,一种是典型好学生,从头到脚到每一根毛发都在老师家长的设定范围之内;另一种是专注的聪明人,不喜欢在数学题上答出标准答案而乐于开辟新解法,对数理化其中一科爱得死去活来,最后轻松升学。

我羡慕又崇拜的永远是后者。他们知道世俗对于优秀的标准和定义是什么吗?知道。他们用力追逐过那些标准吗?似乎又没有。

正如小清学长一样的命运宠儿,对于他来说,也许最终剑走偏锋拿到了满意Offer仅仅是毕业季的锦上添花,那些凭感觉和兴趣做决定的轻松愉悦,早就被他装在了口袋里。

2011年,杨玉良校长在复旦的毕业致辞中说了这样一句话:

在希腊语中,学校就是“闲暇”的意思。因此你只要在这四年当中体验了,也思考了,那么你的心智已经得到了自由的发展,你仍然是向着智慧的方向在努力地前进。

这句话最动人的词语,是“智慧”。

复旦校长对学生的期待是,你要向着“智慧”的方向努力前进,而非“国家栋梁”的方向,更不是“成功”的方向。

这让我想起了艾伦说过的一句话:在复旦的四年,不,应该说,在大学四年,你需要做的只有一件事——找到衡量自己的标尺。

近几年的复旦录取学生,都会在录取通知书上看到这一句话:

日月光华中有你闪亮的眼睛,你计划的秋天已褪去童话的色彩,一个真实的现在可以开垦一万个美丽的未来。

与其说是瞧不起这世界的庸俗和势利,不如说,复旦人瞧不起的是那一套约定俗成的标准。

人在社会上拼命往自己身上贴标签去迎合标准,我们不知道自己要月入几万才算中产,要在几岁前步入中产才能安享余生,也越来越不知道自己是谁,也不知道怎么去追寻内心的平静。

这个社会或繁荣或衰颓,很多“人生赢家”的模版在虚张声势,人们蜂拥而至想要套着模版过好这一生,以为那些人摆摆手说的“我的成功不可复制”只是胡言。

艾伦说,成功是否可以复制我不知道,且不论所谓“成功”是不是值得每个人去追逐。但追逐发自内心的快乐和平静,每个人都有自己的路要去探索。

有人问,你看这社会这么繁荣,为什么还会有人去耕田?

你说呢?

图片/来源网络

Ref:

https://www.douban.com/note/156966815/

http://tieba.baidu.com/p/4329010754

http://bbs.pinggu.org/thread-4449882-1-1.html

https://wenku.baidu.com/view/8ff6de0c6c85ec3a87c2c5cc.html

《复旦大学2017年度毕业生就业质量报告》

-End-

评论