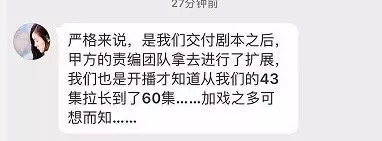

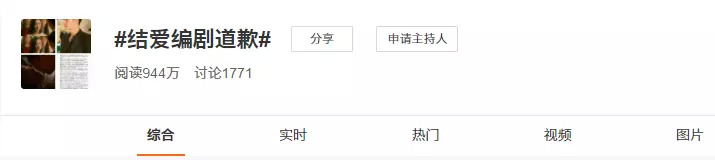

上周末,有编剧在与网友的微博私信中承认剧集注水。一时间,引起对编剧的口诛笔伐。

今年,各种#请编剧改行# #请编剧道歉# #给编剧寄刀片# 等话题层出不穷,编剧也频繁登上热搜。

作为影视内容的创作前端,剧本和编剧本应成为备受重视的一环,但在国内的影视生态里,编剧的境遇稍显尴尬,平时基本没有存在感,内容出了问题第一时间就会被观众“寄刀片”。

谁都可以改剧本

编剧们告诉我们,国产剧的剧本,除编剧外,一般要再过四类人的手:制片、责编、导演、演员,这群人每人都得来回来去研读好几遍剧本。

这本身不是个坏事儿,多方碰撞,本来很可能得到一个良心作品,比编剧自己闭门磨出来的剧本更饱满。然而,在大量不专业的人涌进这个行业的同时,这个机制成了环环相逼,一环更比一环烂。

北京晚报曾发表过一篇新闻报道——《谁都可以改剧本》,文中一名不知名编剧揭露了自己创作过程中剧本被多方人员更改的详细过程;而知名编剧宋方金更是在多个场合中公开点名、吐槽编剧话语权低下的现象,“编剧的地位很低,演员导演都可以随便改剧本,甚至场工师傅都能改了......”仅从“改剧本”这一现象便可看出,国内对于编剧这一岗位的重视程度。

此外,国内的制片流程和好莱坞的“制片人中心制”不同,通常情况下是谁咖位最大谁中心,如果是导演,那就要依着导演的修改意见再修改;如果不幸的是演员,那就要依赖于这个演员是不是靠谱以及专业了。

集数有限、需要爆点、演员分量,等等因素,都可能神奇地扭转原定的剧本。

剧本创作打磨必须经历多个环节,只是,如果并非以专业考量出发,去精进一个剧本,而是掺杂进偷工减料、个人计较,剧本的打磨就会变成环环相逼,一稿更比一稿烂。

烂剧本,绝不是编剧一个人的锅。

编剧边缘化才是目前亟待解决的问题

一部影视作品的好坏,与编剧的专业水平有直接关联,尤其是在“剧本为王”的电视剧领域,一部剧的好坏直接关系到编剧的口碑,观众的反馈成为编剧实力的重要标准。戏好,证明编剧实力强;戏不好,编剧承担责任。

但在国内目前的创作环境下,这样的定式显然是不成立的,起码在大多数影视项目里是不成立的。

当下国产剧的剧本创作,往往在剧本创作前期就有来自制片方、平台、导演甚至演员的介入,编剧作业更趋向于委托创作,如果编剧不配合任何一方,都有可能被替换。

编剧边缘化的地位和非科学化却有些无奈的制播方式。

中国戏剧文学学会常务副会长梧桐在接受采访时说“通常编剧将完成的剧本交给制作方,便再没对剧本、表演发表意见的空间和机会。现在比较头疼的是几乎所有不管大小有没有名气的导演都想要强调自己的惟一性,拿到剧本就想改,甚至都不会去通读剧作家要阐述的是什么,只想改成自己的东西”。

相比韩剧、美剧的编剧核心制,国内的创作环境,除了那些顶级编剧、知名编剧外,大部分的编剧对影视剧作品创作的控制力是很弱的。国内影视圈是明星核心制、投资方核心制。这是一个默认的行业规则。当然,明星为了凸显自己的戏份,完全不顾剧本,带着各自聘请的小编剧入组改戏、加戏,已经成了业内盛行已久的风气。

针对如何逐步扭转编剧行业长期被边缘化的状况,专业编剧余飞提了两点建议:

一是增强判断力。不管是编剧本人,还是管理编剧团队的人,要有能控制、能判断的能力。

二是正规化建设。美剧为什么运作得好,它是因为有编剧工会介入,并且整个是按照科学流程来操作的。

我们现在主要缺乏这两方面,一旦具备了,整个编剧行业将前进一大步。

评论