在电影《后会无期》里,王珞丹有过这么一句面无表情的台词:“听过很多道理,却依旧过不好这一生”。

将场景换到很多以创业为主题的会议上,放眼望去,你可以看到如同山丘一般的人头攒动,他们有人仰望台上认真学习前辈不吝分享的创业心法,有人低头仔细品读手机里阅读数轻易超过十万的《你不得不关注的十个商业趋势》,对于这些充满热情而又不失机智的年轻面孔,我们可以用同样面无表情的旁白来做出说明:“复制过很多成功经验,却从来没有粘贴成功”。

所谓“互联网思维”、“颠覆式创新”之所以在中国——而非领军科技行业的美国——受到宗教式的顶礼膜拜,我见过洞若观火却也刻薄一句评论:

“其实还是迎合了中国人骨子里的老毛病:浮躁、短视、取巧,总想着找绝招、秘诀、捷径,一招致敌、一蹴而就、一劳永逸,承认那些苦功夫、笨功夫和慢功夫。”

就在刚刚过去的上个周末,一款名为足记的拍照社交应用突然成为了又一个刷爆朋友圈的现象级产品,十天不到的时间,它在App Store的排名从Top 1000开外蹿升到了免费分类全榜第1,堪称奇迹。

用足记的创始人杨柳的话来说,她自己也无法回答那些来自行业里的热切疑问——当然,这并不妨碍知乎上及时出现了足记为什么这么火的提问,以及大量帮助足记总结成功经验的热心群众——因为足记的意外走红并不是一个计划内的结果,它更像是蝴蝶和风暴之间的非线性关系,杨柳坦言她预测不了风暴,但是关于那只由她亲手放出的蝴蝶的历史,倒是可以知无不言。

苟活

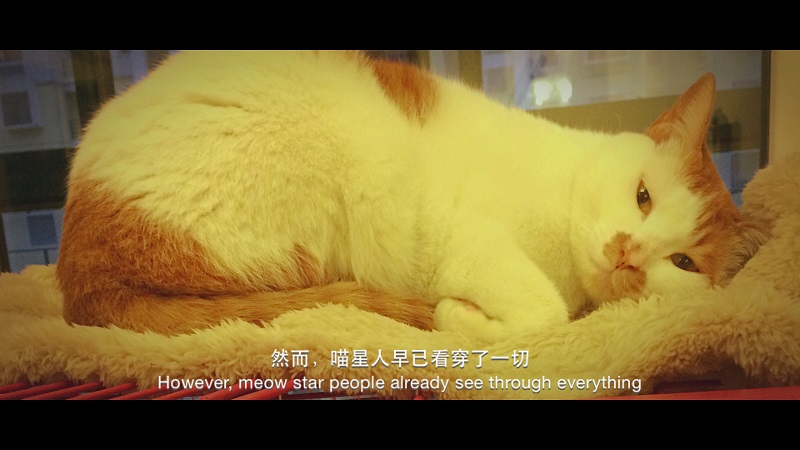

一个月前,足记发布2.1.4版本,加入了横向宽屏拍摄、滤镜优化效果、添加中英字幕等功能,正是这次更新,让足记的玩法跨越小众,进入大众视野。

“版本迭代之后,我们的用户量开始小规模增长,这些增长让足记有了更多机会接触到新的用户,直到在某个关键时刻触发病毒效应”,杨柳认为,来自用户的大面积UGC是脱离结果之外的最大惊喜。

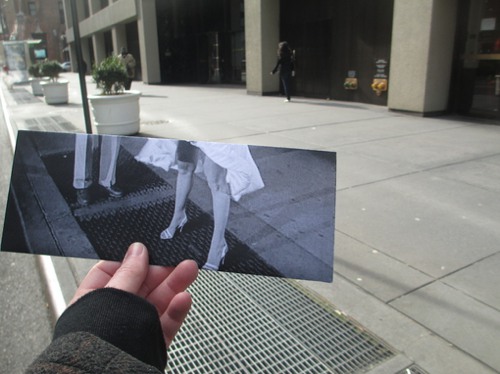

足记这款App的创意,源自加拿大摄影师Christopher Moloney,身为资深影迷,Christopher Moloney热衷于将自己的旅行地点安排在著名电影的经典场景之处,比如奥黛丽·赫本在《蒂凡尼的早餐》里曾经驻足的珠宝橱窗,或是让·雷诺在《这个杀手不太冷》里居住过的纽约街巷,Christopher Moloney将这些场景的实拍照片与电影剧照透视重叠在一起,画面感极强,亦为他在网络上吸引了大批拥趸。

杨柳正是Christopher Moloney的粉丝之一,足记的诞生目的,就是为了让更多的普通用户都能够体验Christopher Moloney的玩法,带着足记完成的旅行记录,便成为一本电影圣经。

“创业者常将不忘初心挂在嘴上,但是知易行难,你会遇到无法想像的压力和阻碍,投资人也会质疑你的市场够不够大,创始人这个时候也会陷入有没有勇气坚持下去的犹豫”,显然,杨柳虽将足记走红称为偶然,但是偶然的背后,亦有着不为人知的必然。

脱胎

足记团队的思路,是让产品摆脱碎片化的场景层次,向用户提供向外分享的刚性理由。

“中国没有扛鼎的拍照社交产品,因为所有人都在模仿Instagram,但是你的社交关系很难在产品里面建立起来,因为微信重构并垄断了这一层,所以你做得越轻、信息含量越少,留住用户的能力就越弱”,所以足记团队给产品动刀,就是要做彻底的差异化,“忘掉Instagram。”

(另外,曾有抽样调研数据显示,美国用户习惯直接使用Instagram等应用程序进行拍照行为,而中国用户则习惯使用手机默认相机拍照,将图片保存到相册后再通过社交平台分享。这个习惯的区别,或许有助于理解足记的变化。)

马化腾曾在谈及微信商业化时说用户自主创造的玩法(比如自媒体)远超微信团队的想象,所以微信最理想的方式就是做好底层设施,将上层的模式交给接入方来完成。这种期望,几乎是所有平台型产品的终极愿景——尽管似乎现在无论是资本亦或媒体都对“平台”这种说法有些审美疲劳——而足记赖以走红的跳板,就是把这一点做到了极致。

足记目前的整个团队只有8人,突如其来的用户爆炸——已经突破百万大关——让他们几乎都在焦头烂额的应对服务器负载压力,甚至影响到了下一版本的开发进度,这种幸福之外的窘境,仍然需要依靠新的融资来解决。

余生

在这个问题上,可能是因为成绩来得太过容易的缘故,杨柳有种“尽人事、听天命”的超脱,虽也担忧,但不看重,因为对于现象级产品而言,留存率相比用户量要重要得多。

2、鼓励帐号与帐号之间的平等:足记在运营上没有和许多同类应用一样去发掘和鼓励大号的产生,因为正常的社交是一个均衡、去中心化的过程,高山流水不如细水长流。同时,足记也奉行全员客服的原则,以让用户感知得到的方式响应需求乃至责骂;

瞻望

逐鹿网微信公众帐号:hizhulu

评论