清宫版的《杜拉拉升职记》。

——有料君说

这些年,古装剧少有精品,人们很难从中寻觅到传统文化的美好。今夏的热播剧《延禧攻略》画风突变,暂且不说剧情,它被誉为是“将东方美学与清宫文化相结合,深入展现中国传统文化的诚意之作”。

画面平和自然,舒缓雅致,有一种静态的和谐美,剧中还真实还原了大量以非遗文化为代表的传统文化元素,从昆曲到刺绣,再到满族民间文化……这样的古装剧,才越看越有味道。

今天有料 就来给大家扒一扒剧中的纺织非遗文化,做有深度的吃瓜群众。

京绣

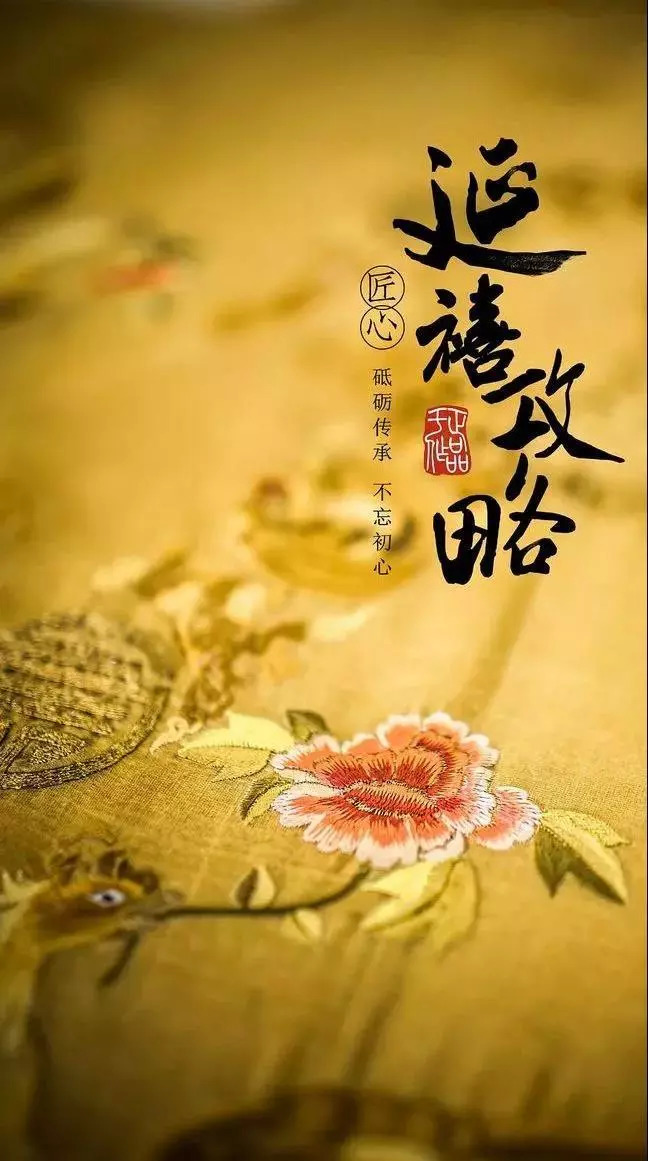

这部剧的美学设计独具匠心,最吸睛的还属各式各样的华丽锦服。

不同气质的后宫佳丽在旗装的衬托下,穿出了属于自己的气场。这种气场是靠手艺撑出来的,这门手艺就是“京绣”。

京绣是一门古老的中国传统刺绣工艺,因以北京为中心发扬而得名。清朝是刺绣业发展的黄金时期,满族文化和汉族文化通过刺绣艺术巧妙地融合在了一起。

所以剧中清宫娘娘们的穿着,既有满族女子的端庄大气,又有汉族女子的优雅精致。

不过你知道吗,京绣不只是好看,图案纹饰也是很有讲究的。

黑底团龙礼服,让柔弱的皇后气场大增。

绣有花团图案的节庆装,喜庆又不失庄重。

牡丹高雅华贵。

兰草、茱萸、卷草、蝴蝶散落在襟前、挽袖,也美得让人挪不开眼。

这么美的刺绣难道只出现在清宫剧中吗?京绣传承人金馨告诉我们,现代用品照样能配京绣纹样,简直不要太好看。

满绣

这一次,终于在清朝的古装剧中看到了来自满族的非遗文化--满绣。

满绣通常以家织布为底衬,用一根细小的钢针参照图案上下穿刺,织绣出各种纹样。作为国务院批准列入的第一批国家级非物质文化遗产,在剧中主要体现在服装设计上。

在整部剧的服饰上,还运用了“打籽绣”、“盘金绣”、“盘绳绣”、“珠绣”、“圈金”等多种古法刺绣工艺。同时,剧组也参考史料,对服饰与装饰进行了等级上的分类,使作品中的人物单单从外观上,便可看出性格特点与在宫中的地位。

如今,满绣也被应用到时装上,旧时满清皇室御用针绣,而今纳入百姓家。满绣第五代传承人刘思彤将满绣技艺融入旗袍,呈现出不一样的意境和磅礴大气,充分展现出女性纤柔与英姿飒爽的美。

她创办的“纳兰红”婚嫁系列,让新郎新娘在一生中的最美时刻,穿着具有中华特色的龙凤褂,喜庆吉祥,独具匠心。

绒花

史料记载,富察皇后她生性恭俭,摒弃奢靡,“平居冠通草绒花,不御珠玉”。

通草和绒花是头饰的一种,分别以通草和蚕丝为主要制作原料,如今都被列为非物质文化遗产。

绒花在康熙、乾隆年间盛极一时。造型上,可与真花媲美,经久不衰;寓意上,绒花谐音“荣华”,具有吉祥祝福之意。

因此,绒花不仅深受后宫佳丽的喜爱,民间也有规模浩大的“花市大街”,集中销售绒花。所以,用绒花做装饰的习俗由来已久。

剧中皇妃们佩戴的绒花,是根据故宫博物院留存的实物纯手工制作,配色明亮鲜艳,花瓣末端有着微妙的渐变。

《延禧攻略》中秦岚头戴的绒花,出自南京绒花工艺大师赵树宪之手。

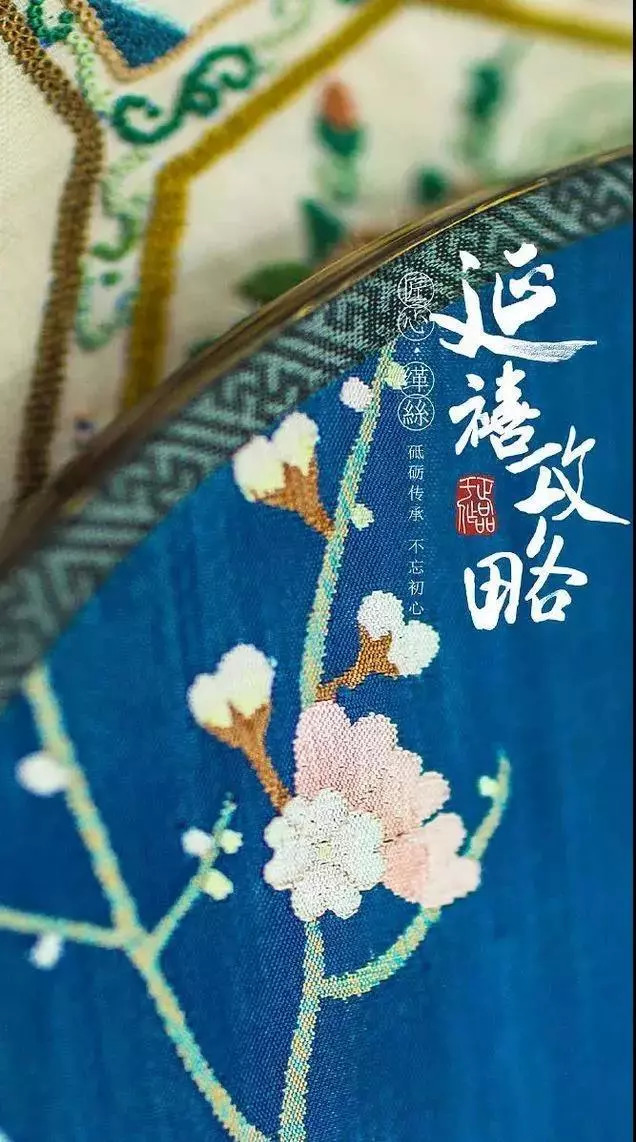

缂丝工艺

剧中还还原了拥有2000多年历史、素有“一寸缂丝一寸金”之称的宫廷缂丝手艺。

宋元以来,缂丝一直是皇家御用织物之一。而此次在剧中通过缂丝团扇也有所表现:

太后所握团扇,仿制了清朝沙面贴绢仙鹤桃树图团扇;

高贵妃所用之扇,仿制了清朝红色缂丝乌木雕花柄团扇。

缂丝工艺的贵重在于,织造一幅作品,要按预先设计勾绘在经面上的图案,不停地换着梭子来回穿梭织纬,往往需要换数以万计的梭子。

在乾隆时期,江南织造局的熟练工一天只能织1~2cm,而一般要15年以上才能成为熟练的绣娘。

此外,《延禧攻略》还展示了诸多中华传统文化,如传统的金银首饰制作工艺--点翠,用此工艺制作出的首饰光泽感好、色彩艳丽,而且永不褪色。剧中皇后、高贵妃等人所戴配饰多为点翠发饰(制作原料翠鸟本身是保护动物,出于环保剧组买了人工毛,一点点染色、一根根粘贴进行加工)。

我们再来一起欣赏一下乾隆帝的“家居品味”~景泰蓝、瓷器、玉雕等可以说是完美复刻了历史上乾隆帝雍容华贵的审美了,而这些同样是非遗技艺。

昆曲

除了纺织非遗文化,高贵妃一曲《贵妃醉酒》,不仅迷醉了皇帝的心,更让我们领略到昆曲的华丽婉转、袅娜情深。

昆曲唱腔幽美、念白儒雅、舞蹈飘逸,于明代晚期进入宫廷成为皇帝娱乐的新形式,至乾隆时期已进入鼎盛,一度是启发天下戏种的“百戏之祖”。

2001年,昆曲被联合国教科文组织列入“非遗名单”,而此次在《延禧攻略》中通过高贵妃表现,一是对时代进行了精准贴合,二是对这项600多年古老剧种进行了传承与发扬。

打树花

炉火照天地,红星乱紫烟。

赧郎明月夜,歌曲动寒川。

李白寥寥几句,就把剧中高贵妃献给太后的那场动人心魄的“火树银花”,表现得淋漓尽致。

这是一种流传于河北蔚县的古老社火,距今已有500余年历史,是河北省“省级非物质文化遗产”。

它曾在BBC纪录片《中国新年》中惊艳了世人。勇敢的铁匠们用熔化的铁水泼洒到古城墙上,迸溅形成万朵火花,因犹如枝繁叶茂的树冠而称之为“树花”,其壮观程度不亚于燃放烟花。

在《延禧攻略》,“打树花”第一次进入影视作品。负责这场戏的表演匠人们,大多都已年过花甲,却还是不辞辛苦、不远万里赶来参与拍摄,只为能够把文化传承下来。

可以说,《延禧攻略》用充满非遗元素的宫廷美学,拍出了最美的大清。无论是刺绣、缂丝,还是打树花、唱昆曲,从悠悠历史长河流传至今的传统文化有着极致的美,它们经历了时光流转,坎坷又幸运地保留到了今天,呈现在世人面前。

相比于文字,影视剧、纪录片确实可以更为生动地展示非遗之美,我们希望通过它们,吸引更多人关注传统文化,传承非遗。

end

图 | 网络

来源丨首创非遗

评论