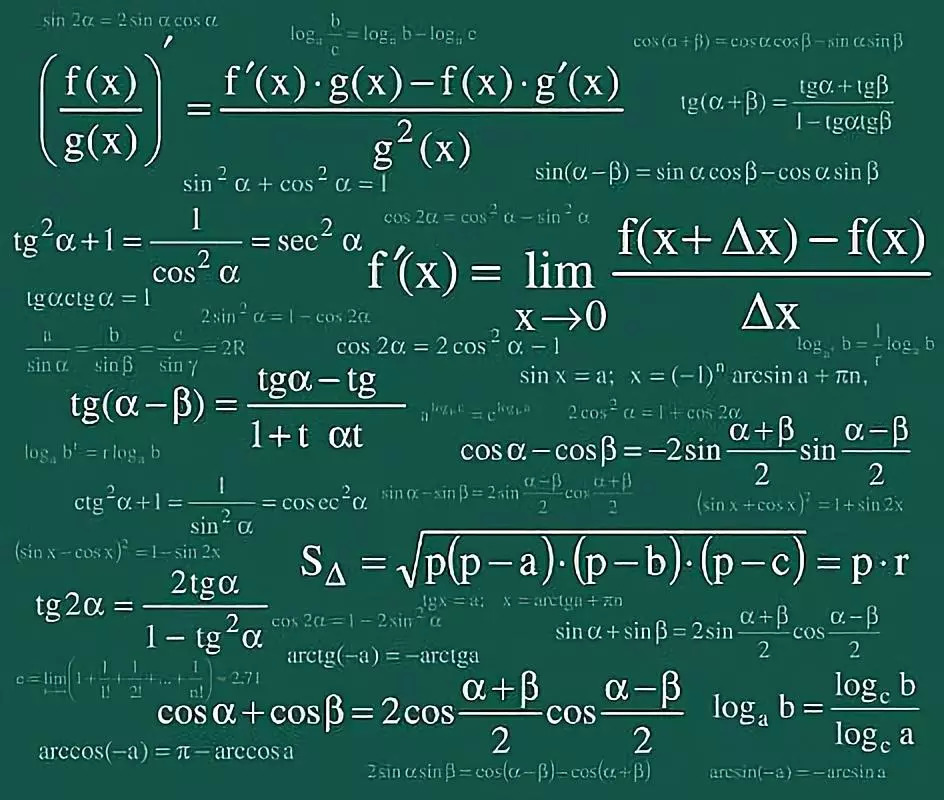

我们生活在一个对女生的理科水平有诸多偏见的时代。

理科,被认为是智力检测仪。人们觉得,大部分女生会在这台检测仪前匆匆倒戈。

理科课堂里的女生,和马路上的女司机一样,都在承受着刻板印象的压力,负重前行。

为什么女生要在理科方面承受着这样的污名?

男的就一定比女的聪明?

英国科学作家安吉拉·萨伊妮(Angela Saini)在去年出版的《弱势:科学如何误读女性,以及重写故事的新研究》一书中,将矛头指向了历史,还有达尔文等科学家。

历史上绝大多数时间,女性都被认为在智力上不如男性。维多利亚时代的人们相信,如果女性在大学拼命学习,她们的生育能力就会受到损害。

达尔文无视大量明显的历史与文化因素,几乎像观察野生的狮子或孔雀一样观察维多利亚时代的女性,最终得出结论:

女性的成就不如男性,是因为女性在智力上低男人一等。

其实,当达尔文发出“厌女”言论时,同时代的女性知识分子就指出,他忽视了社会因素对女性成就的影响。但达尔文没有接受这些批评。

到1882年临死前,达尔文依然坚信女性在演化过程中,落后了男性一步——她们“在道德上普遍优于男性,但在智力上逊于男性”。

达尔文之后,许多科学家也遵循 “男女行为的差异,源于生物性的差异“这一思路,发展出不少理论。这些科学家中的绝大多数是男性。

脑神经科学对男女大脑的描述就是一个典型的例子。

科学家们曾认为,从出生开始,大脑就有男女之分。男性比女性更擅长数学和空间思维,女性比男性更擅长共情。

但新的研究发现,男女在数学能力、空间视觉、语言表达等方面的差异性极微小,或根本不存在。

正常情况下,男女婴儿的大脑并无显著差异,而两性大脑的相似度之高,已经让大脑有性别之分的迷思很难站住脚了。

科学家们还曾相信,女性天生不如男性聪明,是因为她们的大脑比男性的大脑更小、更轻。

的确,男性的头与大脑的确较女性稍微大一点。但是,女性在智商上并不逊色于男性。

和其他器官一样,大脑只不过按比例生长。男性体型更大,大脑体积也更大。

《弱势》记录了科学如何夸大男女之间与生俱来的偏好与能力差异。

萨伊妮强调,科学家和其他行业的人群一样,也受偏见影响。他们提出的问题和找到的答案,也可能受制于他们的预设想法。

你们只是害怕女生越来越聪明

大量研究发现,负面的刻板印象影响了女性在理科方面的表现与兴趣。这一现象被称为“成见威胁”。

2010年,美国大学女性协会一份题为《为什么这么少?科学、技术、工程和数学领域的女性》的报告指出:

早在小学阶段,孩子们就意识到这些刻板印象的存在,还会对“男女生分别适合什么样的科学课程”发表带有刻板印象的看法。

即使是喜欢且擅长数学的女生,也没有逃出成见威胁的魔爪。比如,她们虽然在数学和科学课程中获得较高的成绩,但在重要的学科考试(如SAT数学和AP微积分)中的表现则有更多失误。

约书亚·阿伦森曾在美国一座大学的微积分课堂内做过一个实验,证实了成绩优异、学习热情很高的女性也会受到成见威胁的干扰:

当他在考试前表示这个高难度的数学考试是对学生能力的测验时,男女生的成绩没有区别;

但当他不对学生施以成见威胁,而是告诉他们男女生过去在这个考试中的表现一样好时,女生的成绩明显好过男生。

受成见威胁的影响,女生可能会为了避免遭受负面刻板印象的评判,而回避理科,或表示对理科不感兴趣。

2014年,美国波士顿学院的“国际数学与科学趋势研究”项目调查了全球53个国家与地区、超过30万八年级学生对数学的态度。

数据表明,在全球范围内,女生对数学及数学相关工作的兴趣普遍低于男生。

可喜的是,研究者们已经在积极寻找消除成见威胁的方法:

1)告诉学生与教师们成见威胁的存在。

针对大学生的研究表明,承认并且刻意地提醒学生成见威胁的存在,能有效提高他们的成绩。教职人员是最适合向学生们提供这方面教育的人。所以他们应当接受这方面的训练。

2)向学生们介绍数学和科学领域的女性模范人物。

让女生们意识到女性成功榜样的存在,能够有效抵制负面刻板印象的影响。当女生们看见和她们性别相同的人可以获得成功时,她们会更有信心应对和战胜成见威胁。

3)鼓励学生们改变对理科和智力的观念。

研究表明,帮助学生们对智力形成一种更灵活的看法,培养成长型思维,能够帮他们防御成见威胁,提高学业成绩。

培养“成长型思维”才是硬道理!

提出“成长型思维”这一概念的卡罗尔·德韦克,从研究生阶段开始,就对学生如何应对困难这一课题产生兴趣。

经过多年的研究,她意识到,有两种思维模式在影响着学生们的表现。

一种思维模式是将困难看作对个人能力的严厉指摘,另一种则是将困难当成令人兴奋的挑战。

前者属于“固定型思维”——将智力看成是一种与生俱来、不可改变的特点。

后者属于“成长型思维”——将智力看成一种可变化、可通过努力来塑造的特点。

很多人们用一种固定型思维来看待理科,认为一个人理科成绩好,说明悟性高,有天赋。这种观点其实在西方更甚。比如,人们会自认没有“数学头脑”,不是个“学数学的料”。

这种固定型思维导致学生一旦受挫,就容易丧失信心,进而放弃。因为他们相信,如果他们真的“聪明”,他们应该一学就会才对。

拥有成长型思维的人,则更相信努力的力量。在困难面前,他们的信心其实是在增强的。因为他们相信,当他们挑战自己时,他们在学习,在变聪明。

斯坦福大学的数学教授乔·博勒在《数学思维》一书及演讲《你要如何做才能变得擅长数学,以及其他关于学习的惊人事实》中,鼓励学生培养成长型思维。

她引用心理学家杰森·莫塞尔团队的大脑实验指出,当学生做错题目时,神经元突触产生火花与链接的程度,比他们做对题目时更大。

也就是说,犯错时,大脑受到挑战、挣扎努力时,恰恰导致了大脑的生长。

博勒鼓励学生们将犯错看成学习过程中正常的组成部分,相信自己的无限潜能,她说:

“你对自身潜能的信念,已经改变了你过去的学习经历,而且这个信念还会继续改变你将来的学习和生活。”

对于许多从小被教育着要干净、完美、乖巧的女生来说,拥抱错误,相信潜能的成长型思维,无疑能帮她们战胜成见威胁,享受理科学习。

理工科女生不再是个陌生称呼

在过去几十年间,全球在倡导性别平等方面的不懈努力,已经使理科领域中的性别差异在不断缩小。

自改革开放以来,我国申请就读理工科专业的女学生数量持续上升。

2010年,中国女性科技人员的总人数为1400万,居世界第一,所占比例超过全球平均水平。到2013年底,中国女性科技人员人数上升到近2730万。

第十二届中国女科学家颁奖典礼(图 / 光明网)

1980年,美国13岁学生中,SAT数学成绩在700分以上的男女比例为13:1。到2010年,这个比例已经缩小为3:1。

据2018年英国财政研究所的最新报告,在英国中等教育普通证书测验中,男女生在STEM(即科学、技术、工程、数学)学科的成绩很相近。

2015年,在信息与通信技术领域,完成中学后教育的印度女毕业生人数超过26万。印度是全球在这个领域最接近性别平等的国家。印度尼西亚紧随其后。

不过,研究者们还是给理科教育者提出了不少改进建议:

1) 改变对于科学的描述。

科学常被描述成客观的、抽象的、分析性的、没有感情的、带有男性气质的。科学中富有创造性、直觉性的一面则常常被忽视。这样的描述不但不准确,还将科学理念与直觉、关爱等传统的女性价值观对立起来。

2) 多设计开放性的问题。

乔·博勒等学者提出,传统的数学教育,教学内容抽象枯燥,强调数字性和记忆力(比如背乘法口诀表),不强调形象思维和知识间的内部联系。

老师习惯于训练学生在短时间内答题,答案仅有对或错两种可能。这种教育强化固定型思维,容易使学生产生焦虑。

开放性的问题则会提高学生的学习兴趣。例如,问学生下图中左下角的图形如何可以变成右下角的图形时,博勒获得了7种答案。教学过程更富有想象力与互动性。

3)鼓励团队合作。

克劳德·斯蒂尔研究成见威胁时发现,有的非裔美国学生在学数学时独自埋头苦学,一旦效果不佳,容易认为自己印证了“黑人不聪明”这一负面刻板印象。

一些亚裔学生则采取不同的学习策略。他们习惯于在一起做作业,讨论课上学到的概念,互相帮助。这样的组团学习,既能较快完成作业,也算是一种社交活动。

4)融入游戏设计理念。

拉什玛·桑贾妮在《编程女生:学会编程,改变世界》中,介绍了不少女性程序员。

艺电创意总监、游戏设计师切尔西·霍尔就是其中一位。

她学习游戏心理学时发现,人们之所以愿意在游戏中不断尝试,是因为他们知道他们有可能会赢。

游戏玩家们的这种想法,其实就是成长型思维。将游戏设计的理念融入理科教学中,能够让学生意识到:

我可以通过有策略的练习,变得更好。

(马里奥约一波~)

5)为女生提供更具体的指导。

英国物理学家杰西·韦德认为,仅仅告诉女生们和理工科有关的职业很好是不够的,还应在年轻人身上进行长期投资,提高她们对自身能力的信心。

她说:

“女孩们需要有一个她们可以咨询的人,能告诉她们什么时候应该申请工作,如何写个人陈述,或者建立一个研究型事业的步骤是什么。”

消除女生在理科学习中面对的污名化现象,需要全球协力,击碎成见威胁,提升女生自信,培养成长型思维,改革理科教育。也许道阻且长,但一定能造福女性和世界。

参考资料:

Girls Who Code: Learn to Code andChange the World (Reshma Saujani著)

Emotional Intelligence: A PracticalGuide (David Walton著)

Whistling Vivaldi: How StereotypesAffect Us and What We Can Do (Claude M. Steele著)

https://www.theguardian.com/science/2018/aug/11/women-equal-to-men-science-fact-book-angela-saini

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/inferior-angela-saini-book-review-sexism-women-men-a7752206.html

https://www.ft.com/content/fa975b24-54e2-11e7-80b6-9bfa4c1f83d2

https://www.wired.co.uk/article/girls-women-stem-gcse-a-levels

https://www.aauw.org/aauw_check/pdf_download/show_pdf.php?file=why-so-few-research

http://wemedia.ifeng.com/44937572/wemedia.shtml

http://parents.youthmba.com/archives/26214

https://www.youtube.com/watch?v=3icoSeGqQtY

http://www.360doc.com/content/17/0521/11/30214551_655785376.shtml

https://www.the-scientist.com/opinion-old/why-women-are-discouraged-from-becoming-scientists-61465

http://www.cas.cn/zt/hyzt/TWOW4TH/TWOWS4THMTBD/201006/t20100629_2889138.html

https://qujinghao.com/2017/07/10/%E3%80%90%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%AD%A6%E4%BA%BA%E3%80%91%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E5%A5%B3%E6%80%A7%E7%9A%84%E5%81%8F%E8%A7%81%EF%BC%8C%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%AE%B6%E8%A6%81%E8%83%8C%E9%94%85%EF%BC%9F

http://www.chinadaily.com.cn/interface/yidian/1120783/2016-04-15/cd_24572336.html

注:本文观点仅代表特约作者个人观点,部分图片来源网络。

作者

哈哈

喜欢娱乐新闻,9岁入坑,传播学研究硕士,

关注流行文化中的性别暴力

评论