编者的话:说起台湾的作家,很多大陆读者熟悉朱天文、朱天心姐妹,却很少人读过她们的父亲朱西甯,这也是一位出色的小说家。最近,朱西甯先生的小说出版了简体字版本。我们获得授权,刊发一篇唐诺先生在2003年为纪念朱西甯先生所写的文章。这是本文首次在中国大陆发表。

返乡之路

文| 唐诺

我个人这一辈子显然是毫无书写小说的才份,因此只能是个读者,但我和小说书写一事却有着极其不寻常的缘份,不寻常到人类小说史上少有人可比,整整三十年时间,我的生活周遭几乎全是第一流的小说之笔,从家族自备到亲近的友人,三十年时间,我个人到此为止的三分之二个人生,于是我个人小说书写的不成遂如山确凿,这样绵密的相处,但凡还有一点天赋,都应该写出点样子不是吗?

然而,一定要为自己的失败拗出一些理由也不是完全没有,三十年时间我近距离窥见一部部小说是如何起意、思索、抉择、执行并完成的呢?老实说,少到几乎跟常人无异的地步──最起码我家中的三支小说之笔,基本上我完全不会知道他们想写什么样的小说以及正在写什么样的小说。朱西甯老师固定在他二楼的书桌前(《华太平家传》的最后一稿他改到楼下客厅写),你不晓得他是在念书、读圣经、记账写日记或埋头又一部小说,你只知道他每天必定有个一千字左右这个密码般的数字而已;朱天文也是关自己两三坪(编者注:一坪合3.3057平方米)大房间不轻易出来的人,三十年来她的下笔私密天地我可能踏入不到十次,每次绝未超过二十秒;朱天心则是使用外头咖啡馆的人,尽管理论上我跟她最熟,但一样只隐约知道她好像又换哪家咖啡馆写而已,这还是从她生活习惯和她小说之外的言谈研判出来的,因为第一,她神经质不一人坐计程车,因此必在一班公车可及之处或后来木栅捷运动线附近,第二,她是家中杂货购买者和杂事处理者,因此必在闹市红尘之中,第三,她是低消费习惯的人,因此咖啡得便宜,最可能是连锁式的,第四,她要久坐,因此咖啡馆须生意平平,不宜好到会有占用的道德负担,又不好冷清到行迹显著,第五,她对音乐有感觉,因此……

三十年你说我窥见了什么?我看到的是三个孤岛一样小说的书写者,看到写小说原来是这样孤绝无助的事,即使是至亲父女而且同业,彼此程度无明显落差,情感深厚杳远(这一点我至今视为奇迹),且晚饭桌上无话不谈,但他们仿佛各自有一张自己绘制,也仅能自己使用的地图,由此通向不一样的世界,并随着自身书写的持续前行而愈发试探出密密麻麻的蛛巢小径,不必讲也讲不清楚,我和所有的读者平等,都是候在路途末端的人,读的一样是已印成白纸黑字的干净成品,没更早,一定要说多知道什么,用福尔摩斯推理小说著名掌故来说是,一般读者没听见狗叫,我则是奇怪狗为什么没有叫,如此而已。

如此,我于是早早保有一个慷慨的生活警觉,我从没把这个家封闭成带悲愤意义的所谓家庭家族,大家得行动一致,谁也不许单独走开。辛亥路四段这个建地十六坪的老房子只是大家的交集和下班休息之地,在思维的一个一个不同的世界之中,他们可能都有各自更亲密的人、更珍视损失不起的事物、更像是家乡的所在。这个警觉果然一次又一次得到证实,最近的一次是莫言──去年底,来自山东高密的莫言才初次读朱老师的小说,相当惊骇于朱老师小说的“先行”,莫言笑问朱天心,《华太平家传》中那些山东土话、那个语言所联系所建构的世界都能读懂吗?莫言一句一句解释给我们听,连同语言背后的实物实人和虚虚实实的传说故事,果然在《华太平家传》的那个世界之中,远方而来且和老师素昧平生的莫言,简单的就超越了我的三十年,朱天文、朱天心的四十几年。

从民国六十年的辛亥年想起

朱西甯老师在世七十一年,写小说的时间超过五十年而且还不够,发表第一个短篇《洋化》是民国三十六年,我还不知道飘荡在哪处无何有之乡;出版第一本小说《大火炬的爱》是民国四十一年,我仍然没来得及出生,这会是怎样的一种人生?

亨利‧大卫‧梭罗的《华尔腾湖》(大陆译本为《瓦尔登湖》),书中有一则奇特时间的传说:“在库鲁城有个艺术家,渴切追求完美。有一天,他想到要做一根手杖,考虑到在不完美作品中时间为因素之一,而完美的作品中则没有时间因素,他便跟自己说,这手杖在一切方面都须完美,为它,我可一生不做别的。他立刻到森林里去找木材,决心不用不合宜的材料;在他找了又找,丢了又丢的期间,他的朋友们渐渐的都离弃了他,因为他们在他的工作中日渐老了,死了,他却一刻钟也没有老。他的专心一致,他的决心,他的上扬的虔诚,在他不知不觉中赋予了他永恒的青春。由于他跟时间不妥协,时间便站到一边去,只有远远的叹息,因为不能克服他。在他找到一切方面都合适的木杆之前,库鲁城已经变成了远古的废墟,他坐在它的一堆石块上剥棍皮。在他赋予它一个恰当的形象之前,坎达哈王朝结束,他用他的棍尖在沙子上写下了那族最后一人的姓名,就继续他的工作了。在他把那棍子磨光的时候,却已不再是北极星了;在他装上金环和在顶端镶上宝石之前,梦已经醒了又睡了好多次……”

可惜的,不在这令人震颤的故事只是无政府主义者的梭罗诌出来的,并没出处;而在于它只是寓意的,不是真的。事实上,我常独自这么换算年岁数字,仿佛可由此解开时间的一部分奥秘,尤其是老师离去这几年,一开始我想比较接近自省,以一个我亲眼所见的不懈心灵为座标,好时时校正自己总不免偏斜出去或懒怠下来的广漠人生之路,逐渐地演变成为某种习惯、某种仪式、某种单纯的持续对话──我是民国四十七年生人,老师则是民国十五年(他身分证上的十六年生是错的),不太计较月和日差异的话,老师整整大我三十二岁,我总会想,老师在我眼下这个年岁做些什么?已完成了哪些小说?正写些什么还打算写些什么?那会儿外头的世界又是哪种光景?他怎么想怎么看?烦恼什么?我此时此刻的麻烦和选择他一样也有吗?那他会怎么料理呢?……

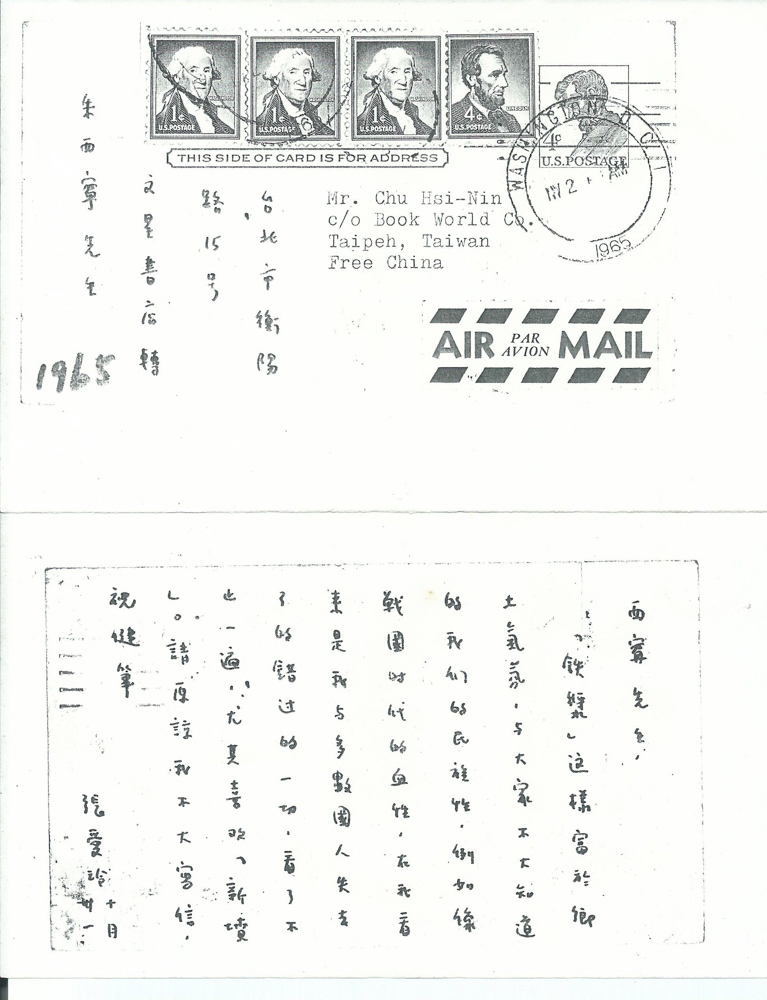

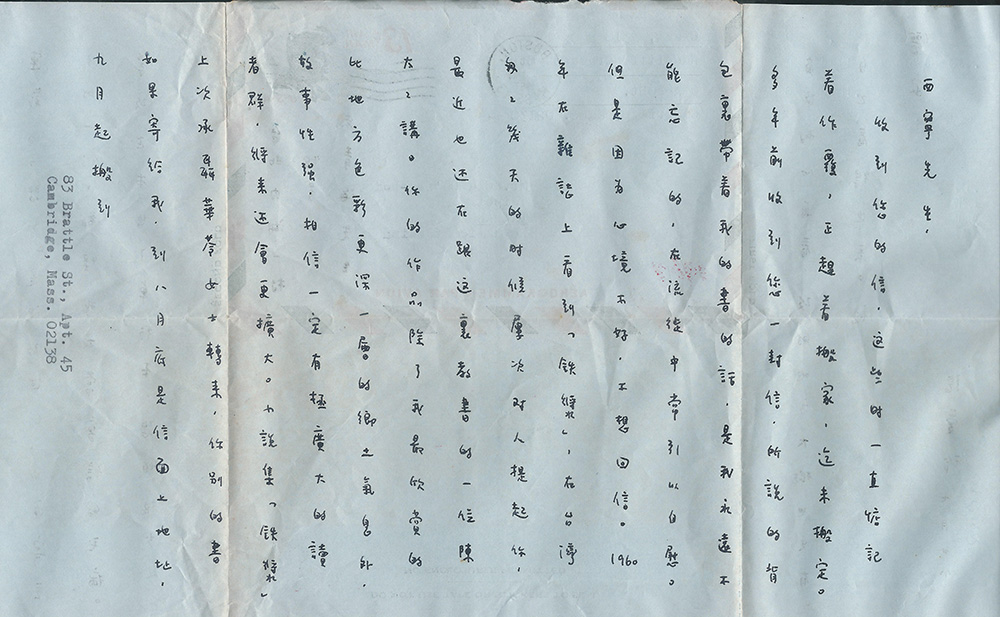

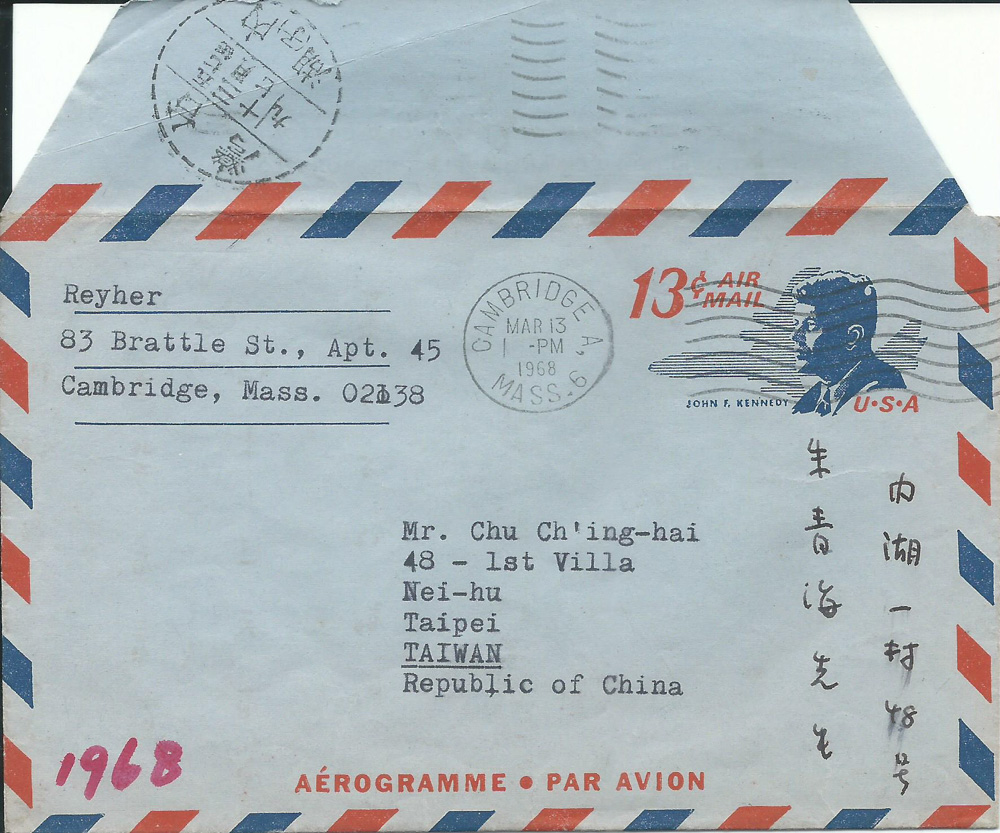

像现在,我的民国九十二年,换算出来是老师的民国六十年,民国六十年是怎样一个年头呢?老师会说那是民国后正好一甲子的第一个辛亥年,这对老师来说有着深厚的符号意义和实质意义。那年,辛亥隧道正式打通完成并因此命名,隧道外辛亥路四段这一截柏油路还待铺设,荒凉一如出关,来年,老师举家迁出内湖到这里住下来,也同时从上校职阶退役,只剩一个小说书写者的执业身分。

民国六十年,对照我此刻手中这一份老师的书写年表,他在五十九年六十年这期间空前也绝后稠密地接连出版了《画梦记》、《旱魃》、《冶金者》、《现在几点钟》和《奔向太阳》五部书,大概正写着《非礼记》,换句话说,或较正确的,换张大春的话说,老师就是在此时不声张地独力完成了他的现代主义书写实验,这当然是他小说的巅峰时日,可这很可能也是他内心活动最剧烈最要下决心的时刻。

多年以后,侯孝贤拍成了他的《童年往事》,老师看了试片出来,特别有感于影片中父亲死后母亲坐榻榻米上絮絮叨叨回想从前那一段,家具一定要买竹制的,厚重穿不上的冬衣得收着再穷都不可以变卖,要不然来年回老家不是又要浪费一大笔钱?──家具冬衣都已转变为象征,更何况是一幢房屋?买房子怎么可能会没就此落地生根,不再对故土心存幻想的激烈意义。

从书写到生活现实的如此重大决定,我猜老师一定还是保持他安静不麻烦别人的样子,一来这是他一直以来的方式,再者差不多从二十岁开始,他就一直是自己生活周遭“最大”的那个人,早已习惯了没人可投诉、可表现哀伤的基本景况,而且,民国六十年也还没有日后无谓的国族争议问题。因此,这只是一个人单独的决定,一个人对他自身未来岁月的决定,一个小说家对自身书写抉择的决定,以及一个父亲对自己家人尤其日渐长大女儿的决定,那时朱天文刚上中山女高,还要一年才完成她的首航之作《强说的愁》,朱天心国三朱天衣国一。我问过老师当年为何迁出内湖眷村,果不其然老师的回答云淡风轻,女儿大了,眷村房子小,得让她们有自己隐私的房间。

吊诡的是,民国六十年,也正好是我自己离开宜兰北上的一年,我父亲生意失败,我只背一个书包,坐他250c.c.本田机车后座逃难般循北宜线山路到三重,跨过有“盍兴乎来”石碑的县界时停下来歇口气(颇有成功逃离的戏剧意味),那天阳光璀璨,回头脚下的蜿蜒海岸线金色一般,当时的确有此生别矣的无聊悲凉──我离家八十八公里,却以为这辈子再不可能回去;老师离家数千公里,却花了廿年以上时间才死心。真相是,我半年后就坐火车回去开小学同学会,而老师则又等了另外一次廿几年,才在海峡两岸开放后踏上故土。

怀乡,从鲁迅开始

这里,我想不敬的岔个并不成立的问题──老师为什么没有是个素人小说书写者?他是凭借什么通过感性经验耗竭的必然危机,不像侪辈中人普遍写到三四十岁左右就告弹尽援绝?在当时资讯匮乏、各自摸索的准锁国年代他艰辛捕捉到空气中细碎的什么,从而可以把小说书写从实人实事实物的追忆转变成概念思维此一层次、领先并成功完成彼时理应只存活于学院外文系里的舶来现代主义书写?──我的疑问,归根究柢还是想问出他小说中的故乡的意义,尤其是遥遥相望于五十年书写岁月两端,最原初的所谓“铁浆时期”,和最终未完的“华太平时期”。

我想的答案其实很简单,老师从来就不是素人式的小说书写者,他的文学自觉和文学教养源于“五四”和三○年代,推动他小说书写的并非怀乡式的慰藉,而是文学自有的书写传统,“铁浆时期”,使用的与其说是特殊意义的流亡望乡追忆题材,不如单纯回归到写作普遍意义的、每个作家皆然的童年幸福题材──我们的误解,来自这段历史的特殊性,还有我们回头看这段历史的大而化之和现实局限,从而把老师本人和“铁浆时期”的作品全置放到当时的确人人有故乡、人人有故事的素人式书写氛围之中不加分别。

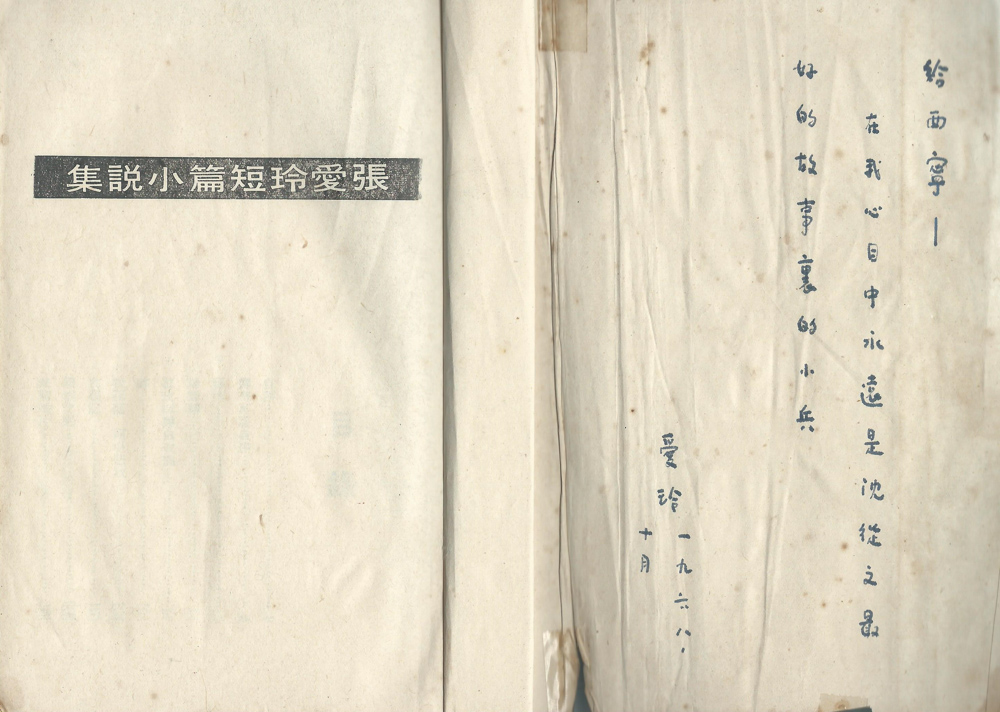

要分辨出来应该没那么难。事实上,一生温柔事事留余地的老师,他血气最盛的小说反倒是被视为怀乡之作的“铁浆时期”,不管是《破晓时分》、《锁壳门》、《铁浆》云云,我们并没看到游子美化故乡、遍地传奇且人人良善的典型追忆,相反的,这几篇小说无一不是令人震慑的悲剧,用深浓墨黑的笔调刻画不仁的天地和其中的人们,大致已是当时政治力所能容忍限度的强烈概念性批判;而且,小说中出现的睿智性角色,总是启蒙式的人物,带着“进步”意识的人物,即便像《骡车上》老舅那样从生活中打磨出世故智慧的人,也锐利洞视甚至带着狡狯,重要的是对错是非,而不是取之不尽的道德宽容。老师一辈子倾慕张爱玲、谈张爱玲,但刘大任讲得对,老师的小说,尤其是“铁浆时期”,却是鲁迅的。

为什么老家不是山东临朐

也因此,张大春有关朱老师民国六十年左右现代主义书写的动人“发见”,时间可能还得稍往前推,文本范围可能还可以再扩大,甚至我们可以从这段书写过程中再次看到从叙事到现代主义的“连续性”,不尽然只是实验,更绝不是以叙事写怀乡、以现代主义对付彼时台湾“尚未现代”社会的悲壮二分错觉。最清晰的实例莫过于民国五十九年出版的长篇《旱魃》,这部悍厉的小说,老师动用了数十万字不停歇不中断不眨眼地逼视一个设定于故土的相对简单故事,刀子一样剖进去──我说的“不停歇不中断不眨眼”甚至包括了小说的实际书写体例。《旱魃》就连长篇的素朴章节割分都没有,从第一字到最后一字仿佛一气写完,民国八十年我担任编辑重新出版这部书,当时还不怎么灵光的电脑排版被整得很惨,打字小姐完全找不到断点,每一校接档输出时一定错乱,掉段、重复、乱码什么都来,因为经验太惨痛了所以印象分外深刻。

怀乡(我还应该用这个词吗?)从鲁迅流的书写开始,老师日后的返乡之路于是注定了一言难尽,用西方人的语法说是,它什么都可能是,就不可能是单纯的甜美。

民国七十七年,老师首度踏回中国大陆,时年六十二岁,《华太平家传》初稿已开笔八年,由于老师是晚产的么儿,昔日的亲人存留已不多,而比他年长的便只有嫁在南京的六姊,留苏北穷乡宿迁的二嫂,还有四处飘荡无意见面的八姊而已,其余的尽是他来台后代代生养的小辈。其中最伤恸的是,老师的父亲,他怀乡的象征,小说中开明正派人物的原型,也是《华太平家传》写成部份的主体,饿死在大饥荒的艰难时日──格雷厄姆·格林说,一座城市,真正和你相关的,不过就那几条街、几幢房子,还有那几个人而已,当这些全都不在了,你不是就跟它断了联系,成了陌生可以离去之地不是吗?不晓得当时老师有没有想起这话。

老师在黄砂蔽天的宿迁老家修了祖坟,努力帮每一房后辈翻了房屋、创业并交学费,往后大致维持一年返乡一次,但绝大多数时间就待在南京六姊处。老师的六姊,朱天文、朱天心的六姑,长老师九岁,至今健在,是这个世界最像老师的人,从长相、性格到一笔干净的字,脑子清楚公正,性情还比老师刚烈且是非分明,她记得更多家族往事,也亲身在一九四九年后的现场目睹着朱家子裔又半世纪的际遇沧桑,因此,姊弟俩无止无休的谈话遂成了老师十年返乡的最主要内容。

这直接促成了《华太平家传》最后一稿的决志而行,是建构这部大河小说最后的源头活水──终老师一生,好像没动过返乡定居的念头,包括患病之时。当然不真的是这样,但这趟返乡之路,还真像是为着完成《华太平家传》而走的,这是小说书写之于现实人生的冷酷。

可是老家为什么是江苏宿迁而不是天文天心她们听了几十年的山东临朐呢?这个老师奇怪隐藏着的唯一秘密,就跟很多怀乡神话(老家土地有多大、白菜有多甜、梨子有多脆多好吃云云)一样在两岸开放探亲后一一拆穿。原来老师的家族在上一代就被逼离开临朐,因为宗教信仰倾轧的缘故。老师自己生在宿迁长在宿迁,不太合情理的是,临朐赶走了他们,宿迁接纳了他们,但一生诚实事事讲道理的老师却数十年语焉不详的不惜把童年往事全搬回临朐演出,这不实质的、纯符号的故乡认定,我猜,大概源自于童年浸泡的家中怀乡气氛,是老师不愿update掉的记忆,只因为那不真的是他的,而是先人告诉他的、交给他保存的。

乡关何处

因此小说家真正的故乡究竟在哪里呢?除开填写籍贯和愚蠢的政治质问而外,这本来就不是个容易回答的问题。是人类所由来的遥远东非(张北海就说过,人到那儿会油然而生一种奇异的熟悉之感)?是可回溯第一个有名有姓先人的居处(老师家祖谱,一如其他朱姓人家,可追溯至朱熹紫阳堂,后来还出关到东北,兼有满人血缘)?是你绝无选择余地被自己父母孕生抛掷的某一块土地?是你随历史机遇的浪潮以及自身的计较经营所真正生活的所在?还是别有线索、比方说你某次旅途中偶然瞥见的一见如故某地(英籍小说家劳伦斯便认定美国荒凉西南的新墨西哥州是地球上他唯一愿意终老之地),比方说你志业或信仰所唤起的某一处所谓心灵的故乡呢?

还是我们干脆直问,十年迢迢回乡之路,《华太平家传》所揭示的那个家乡究竟存在哪个空间里?哪个时间里?

相对于《华太平家传》的深情款款,现实中,老师对实体家乡的“冷静”,仿佛可坐在故乡废墟的瓦砾堆上写下最后一个族人的姓名,我猜,有一部份来自于小说书写者的执业宿命。小说书写有一种残酷的情感救赎力量,它耗用的不只是题材和经历,还耗用了对此一题材此一经历的情感,你写完它,它就告别你飞走了,只留下被重力拉扯下来的具体文字落在白纸上归档,这如同忏悔告解,对小说之神的一次一次忏悔告解。

更重要的,具体的家乡只是“一个”家乡、“一次”家乡,它被实现,因此变得窄迫,丧失了其他无尽的可能性,无法更公义、更富饶、更美好良善,然而,在小说书写的思维之中,这些隐没弃置的可能性被重新拣拾回来,被温柔的一个一个重新掂量实现。

“这样吧,入梦来,所有的死去的、没死的亲人和友伴──”是朱天心的小说《梦一途》给了我想下去的必要线索,或更准确地说,坚定了我还安慰了我。小说中,朱天心通过梦境,召唤那些不再可能的无尽可能性,重新建构一处新家、一个新市镇、一个美好无匹的游历版图。它恰恰好是以民国六十一年才盖好尚未迁入的辛亥路新家第一眼记忆为核心,开始仔仔细细的采撷挑拣,仔仔细细的添加开展,先来一大片无垠的向日葵花田(或他日取自普罗旺斯的熏衣草田),加一个不知哪里看来的美丽河湾,屋边很方便有大英国协的马克史班赛百货超市,一道主街同时是中山北路、大阪雨中的御堂筋、巴黎河左岸的圣杰芒大道、维也纳百年栗树荫覆的环城大道、拉斐尔故乡乌毕诺临崖的沿城墙小道所奇怪铺设而成,然后主街通向京都延历寺比睿山,通往嵯峨野夏天的桂川,连接台伯河,也走到亚维农和阳光炽烈的梵谷的麦田,还建有理查·麦尔密西根湖畔的道格拉斯宅,有凡杜利的山形墙林中木屋,有银光托盘上一杯凉水、一杯Melange咖啡、一块咖啡匙上方糖的维也纳博物馆咖啡馆……

这个,我相信此时此刻还没完,还随朱天心日后的经历不停止的变化下去添加下去。

是的,不在此处,不在彼处,现实的空间太小太没弹性,装不了他的丰盈;现实的时间又太迫促太流逝,留存不住它的被珍视。它每一样都是真的,但它也不得不是out of place,像萨伊德的家乡那样。

朱天心说:“种种,你有意无意努力经营着你的梦中市镇,无非抱持着一种猜测:有一天,当它越来越清晰,清晰过你现存的世界,那或将是你必须──换个心态或该说──是你可以离开并前往的时刻了。”

但愿如此,但愿真的是这样。

—— 完——

题图为朱西甯先生。本文图片均由出版社提供。