文 | 周元

编辑 | 美龄

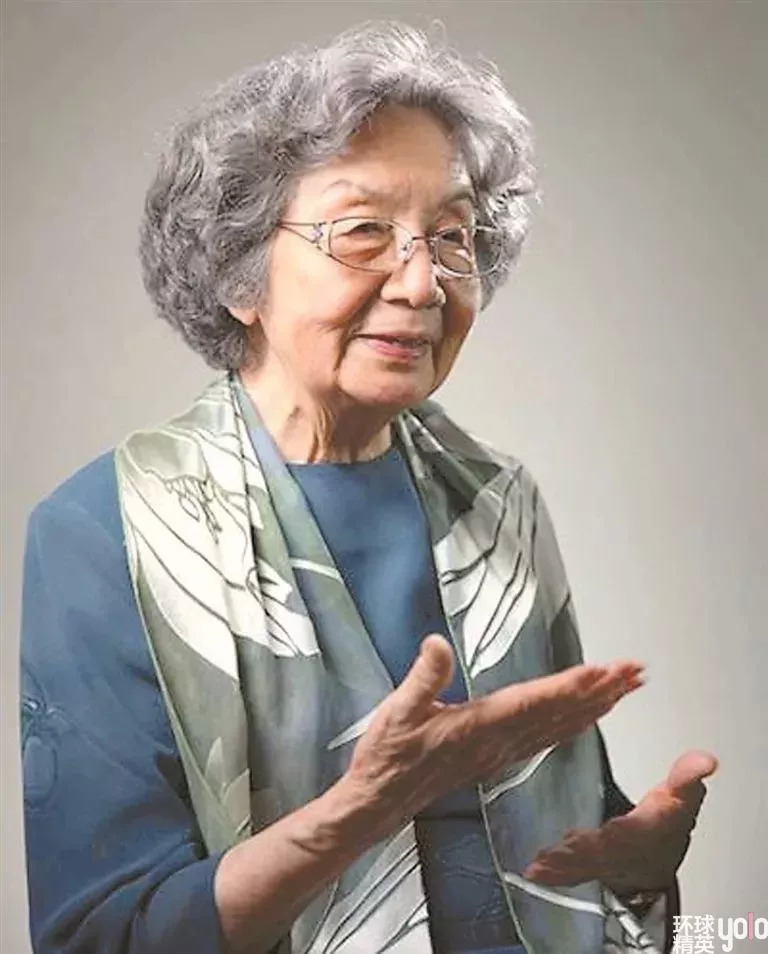

谈及叶嘉莹,人们都称她是中国最后一位“穿裙子的士”。她出身名门却历经家族的衰落,面对生活的磨难和颠沛流离,她选择坦然面对。她接受过旧式传统蒙学,也接受过新式大学教育,曾遭白色恐怖的逼迫,也曾获得加拿大皇家学会院士的殊荣,而她最重要的寄托,始终是将她所体会到的中国古典诗词的生命和美好,尽其所能地传给下一代。

2018年6月3日,叶嘉莹叶先生的助理、南开大学文学院张静副教授,向龚克教授递送先期捐赠支票

作为诗词研究泰斗,叶嘉莹先生默默耕耘了70余年,从未间断,倾心尽力,桃李满天下,将中国古典诗词和文化的火种播布于世。2018年6月,94岁的叶嘉莹先生“悄悄”把自己的全部财产捐赠给南开大学教育基金会,设立“迦陵基金”,支持中华优秀传统文化研究,目前已完成初期捐赠1857万元。

人民日报评论叶嘉莹先生:“她为中国诗词之美吟诵至今,更活成了人们心中的诗。九十载光阴弹指过,未应磨染是初心。诗词养性,先生风骨为明证。”

1924年7月,叶嘉莹出生在北京一个书香世家。父亲叶廷元为北大英文系的高材生,母亲李玉洁曾任教于女子职业学校。叶嘉莹三四岁时,父母就开始教她背诵古诗,认识汉字。六岁开蒙,父母延请作教师的姨母来做家教,教授叶嘉莹和大弟语文、数学、书法,从《论语》入门。

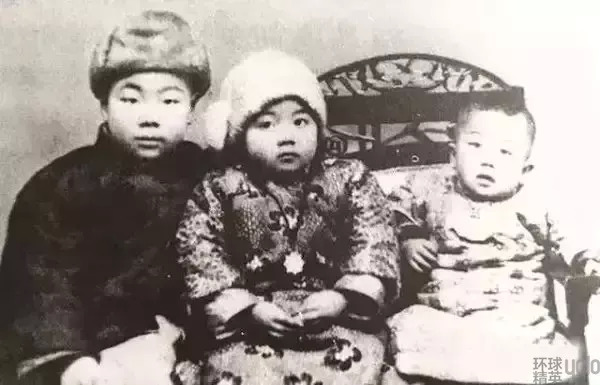

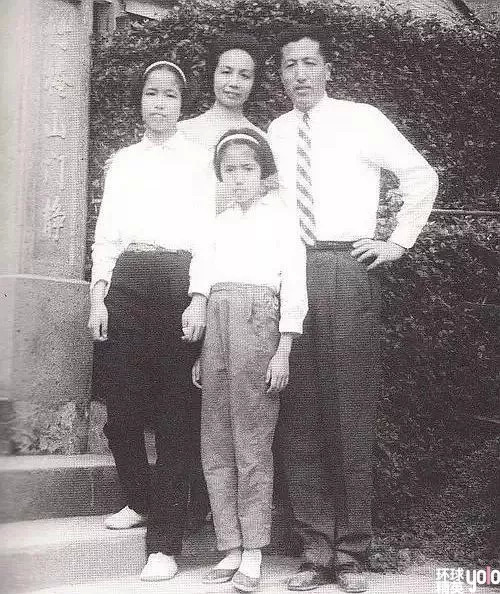

叶嘉莹儿时照片(中)

9岁时,叶嘉莹考入笃志小学,这段期间,父亲一直在上海工作,与父亲的联系主要通过每月两封的书信,叶嘉莹和弟弟们的教养主要依赖母亲。抗战爆发后,父亲随政府迁去后方,一度断了消息,直到抗战胜利后才回家。

1941年,太平洋战争爆发,这是动荡不安的一年。这一年叶嘉莹考入辅仁大学国文系,师从古典诗词名家顾随教授。但也是这一年,母亲身患癌症,去天津租界动手术,执意不要子女陪同,最终溘然长逝于从天津回北京的火车上。

在悲痛中,叶嘉莹创作了《哭母诗》八首,“瞻依犹是旧容颜,唤母千回总不还”。“我清楚地记得,母亲棺殓时钉子钉在棺木上的那种声音”,从此阴阳两隔,“空馀旧物思言笑”。长歌当哭,世事无常,叶嘉莹创作了大量诗词去汲取力量。

尽管有伯父、伯母照料生活,但叶嘉莹也不得不直面外面的世界,比如去日本宪兵司令部交涉被日军强行租用的房租事宜。

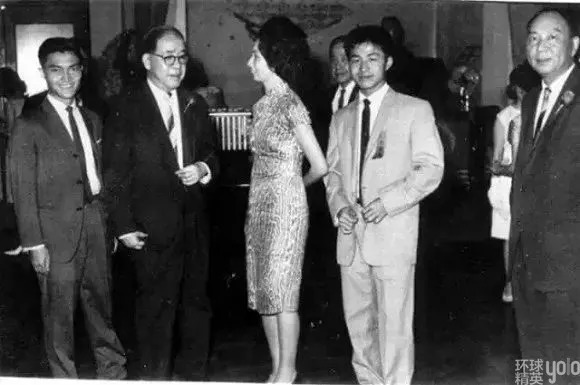

1943 年,叶嘉莹(右二)与顾随先生及同班同学合影

学于顾随先生门下的六年,叶嘉莹始终是班里的佼佼者,亦被顾随先生视为得意门生。几年时间里,她记下厚厚的八本笔记,这些笔记叶先生珍藏了近五十年,中间白色恐怖,家人离散,教学远在天涯,处处辗转流离,叶先生也未将笔记散失,她说:“顾随先生的笔记,是我一生保留下来的最宝贵的东西。”

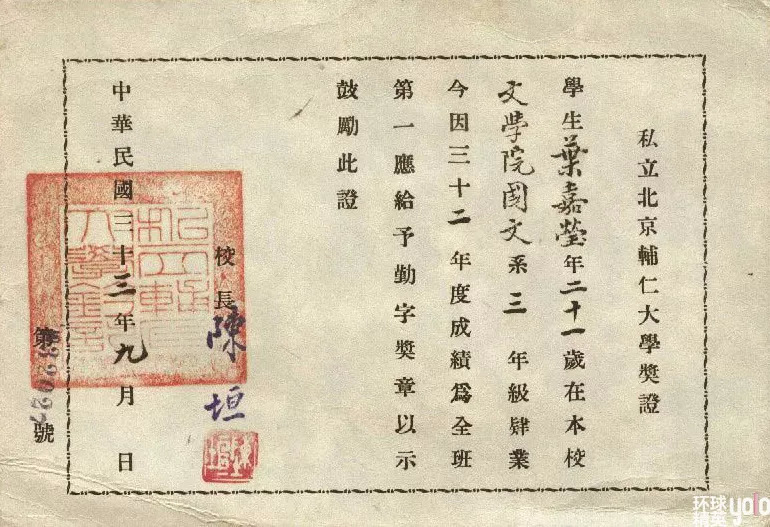

叶嘉莹在辅仁大学的成绩单

1945年,叶嘉莹大学毕业,被辅仁大学分配去佑贞女中教书。因她讲课讲得实在好,很快便被邀请去其他学校兼课,最后发展到同时教三个中学五个班的国文,深受学生的爱戴。

学士学位毕业照

王国维曾有一句感叹,“天以百凶成就一词人”。这句话后来被屡屡用作叶嘉莹一生坎坷命运的写照。1948年3月,叶嘉莹南下上海结婚,与丈夫生活在南京,此后就开始了连续多年的颠沛流离。

王国维故居前的叶嘉莹

叶嘉莹和丈夫赵钟荪的相识相守更像是出于义气。赵钟荪是昔日一位授课女老师的弟弟,他照顾他们多年,还为她近乎丢了工作,“我的一生都不是我的选择。我先生的姐姐是我的老师,是我的老师选择了我。”叶先生如是说,她放弃了在北京教书的工作,和他一起去南京生活。

叶嘉莹婚纱照

几个月后,叶嘉莹随丈夫迁往台湾,却遇上了岛内的“白色恐怖”,丈夫因“思想问题”被捕入狱,家也被查抄,叶嘉莹只能带着女儿寄人篱下住在远房亲戚家里。居室有限,她带着女儿晚上睡在房间过道的地铺上,白天只能抱着孩子在室外徘徊,一句“剩抚怀中女,深宵忍泪吞”,道尽她所有的辛酸。

1956年,叶嘉莹与台大校长谈交换赴美事宜

待到新一轮开学季,叶嘉莹便带着女儿去了一个私立女中教书。三年后,丈夫终于出狱,却因为久困狱中,性情变得暴躁易怒。她以女子之身,要照顾大女儿和刚出生的小女儿,还要撑起整个家的生活。为此她同时在淡江、辅仁、台大三所大学任教,从早到晚,每天讲9个小时的课。

上世纪50年代,叶嘉莹在台大任教时为小朋友讲课

丈夫脾气越来越坏,动辄暴怒,精神上的压抑一直是叶嘉莹生活中挥之不去的阴影。但最终她选择理解并谅解丈夫的不如意,她没有被生活压垮,只是在承受中默默走自己要走的路。

后来,叶嘉莹因工作和家人不停在美国、台湾、加拿大间辗转,教授诗词。直到1969年,叶嘉莹拿到了哥伦比亚大学的终身聘约,一大家人才算安定下来。而此时她的负担依然很重:上有80岁的父亲,下有一个念大学、一个念中学的女儿,先生没有工作。

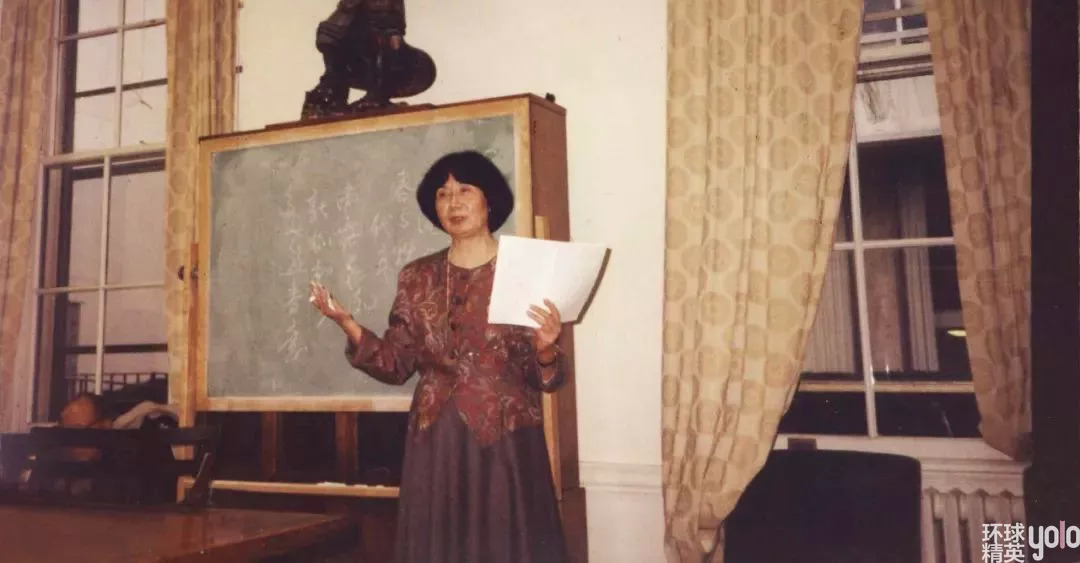

1993年春,叶嘉莹在哈佛大学远东系讲演

哥伦比亚大学要求用英文授课,讲授诗词,叶嘉莹经常查生字到凌晨两点,一大早就要上讲台。虽然语言受限,但叶先生依然能把中国古典诗词讲得生动有趣,细致入微,她用自己独特的讲课方法,在异国他乡让无数人爱上了中国古典诗词。“纵然我讲英文的时候,不太流利,或者文法不是很完整,但是我可以把杜甫李白的感情,用我那Poor English 传达出来,结果班上的同学非常喜欢。”

叶嘉莹全家福

当叶先生以为自己总算可以安稳度日,享受生活之时,1976年,新婚不久的大女儿和女婿在车祸中双双亡故。而就在两三天前,她刚刚途径多伦多探望过她们一家。待丧事操持完毕,她把自己独自关在家中,一连写下《哭女诗十首》:“检点嫁衣随火葬,阿娘空有泪千行。”“何期小别才三日,竟尔人天两地分。”

叶嘉莹饱受苦难,却只能默默承受,向来如此。她选择将所有的情感投注在古典诗词的教学上,唯有诗词,才是人生里可长久依托的东西。

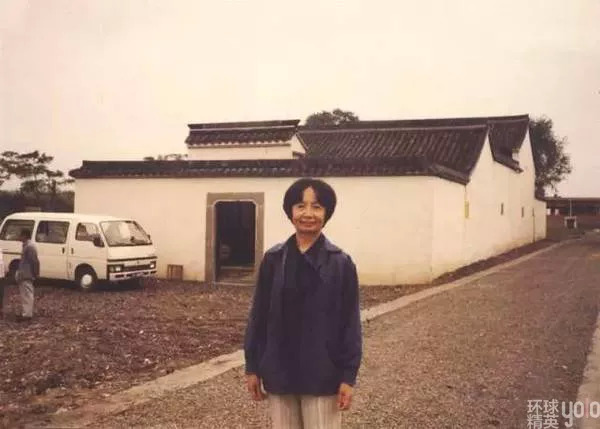

叶先生在南开大学迦陵学舍

1978年,叶嘉莹投出了回国教书的申请信,要把“余热都交给国家,交付给诗词”,要把“古代诗人的心魂、理想传达给下一代”。说一生都不是自己选择的叶嘉莹主动做出了自己的抉择。

叶嘉莹和弟子席慕蓉

1979 年初,南开大学正式邀请叶嘉莹讲课。那天,她坐火车到达天津时,天津火车站的站台上,几十位师生前来迎接。在南开的第一次讲课,教室里坐满了人,教室外的阶梯上也坐满了慕名来听课的学生,窗户上趴着的都是人。

1999年,在南开与研究生讨论

坊间还流传着叶先生在南开中文系授课时的盛况:教室里的椅子排的满满当当,以至于她走上讲台都困难。后来中文系提出“持听课证入场”,结果在一个女学生的带领下,很多学生用萝卜刻章,自制听课证。一时间,就连“假冒听课证”都一证难求。

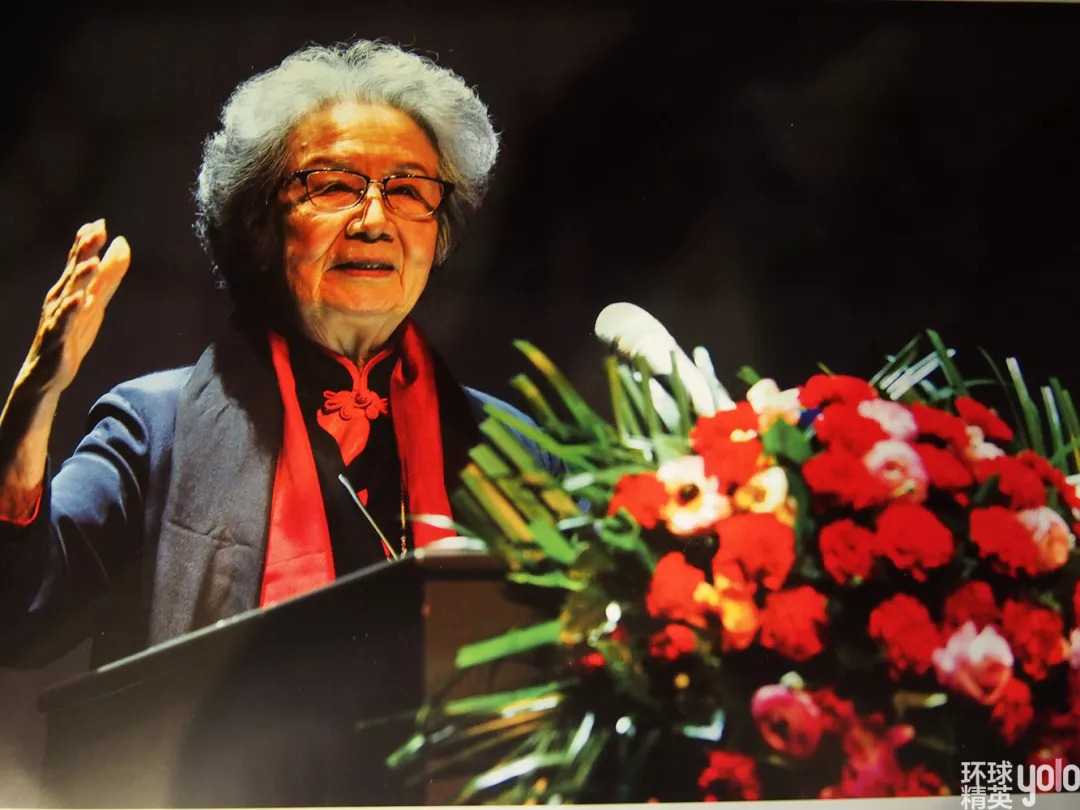

九十多岁高龄的叶嘉莹先生在南开讲座,“站着讲课是对诗词的尊重”

从这一年开始,叶嘉莹便常常一个人拖着行李箱往返于国内和加拿大之间讲授古典诗词。如此奔波三十余年,她在国内几十所大学讲授古典诗词数百场。八十多岁高龄,本该在家含饴弄孙,而叶嘉莹却只身一人,八方皆讲堂。只要她站上讲台,总是精神奕奕。

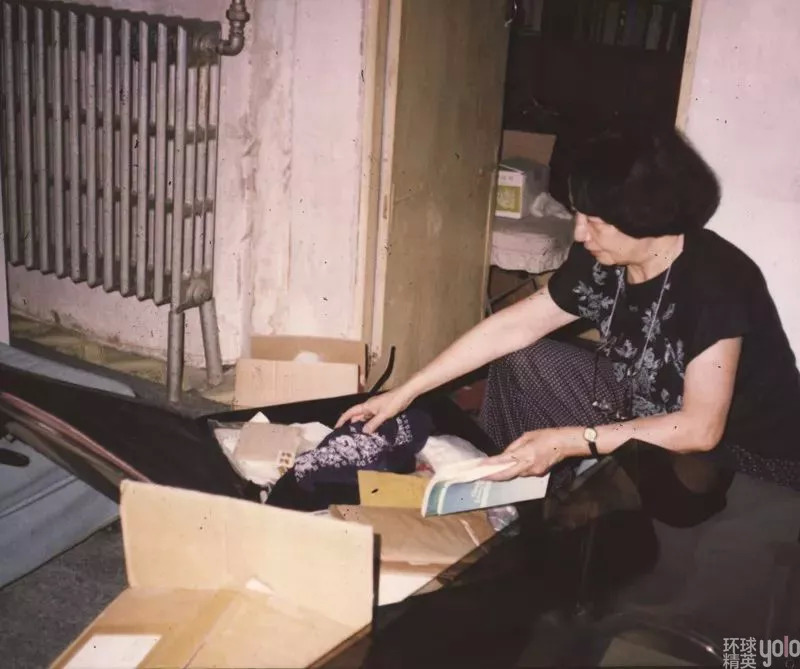

叶嘉莹先生在北京收拾行李

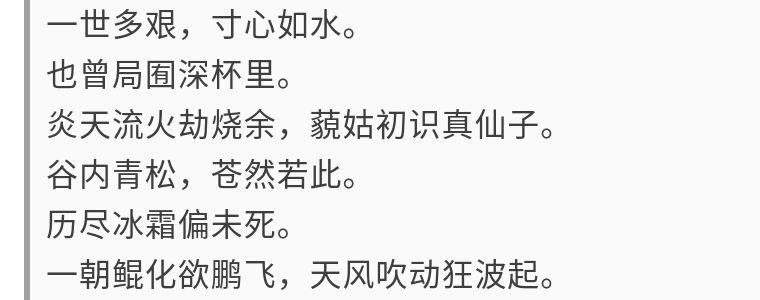

直到2014年,她选择定居南开,她的身体不再允许她两地奔波讲学了。在南开为她建的“迦陵学舍”的一面墙上,挂着叶嘉莹自己写的一首词:

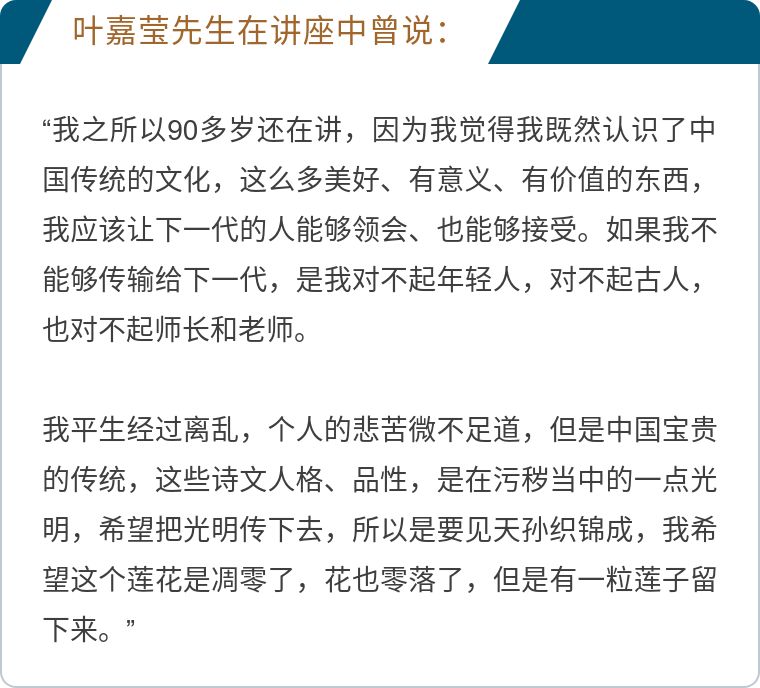

如今,94岁高龄的叶嘉莹依然挚爱讲台,她一生所获荣誉无数,但最喜欢的依旧是“教师”这个头衔。她说要“抓住老年的尾巴”,纵然如今已经94岁,她依旧坚持为学生讲课,整理昔年素材,编撰成册,留待后人。

她把让国人重新认识诗词的魅力当作一生的使命,希望将中国古诗词发扬光大,留存在每一代中国人心中。她说尽管自己已经年迈,但还是有一个痴梦。想要以己之力护卫诗词的生命,就像汉墓里时隔千年仍能盛放的莲花一样。

声 明

更多精彩内容,欢迎转发推荐!

原创稿件,受法律保护,转载请联系后台!

评论