作者:看山还是山

电视台里总会有一两个栏目在播着跟旅行相关的节目,各大视频网站的纪录片频道也会把旅行类纪录片排在靠前位置 。

我曾经在一家媒体做过不少关于户外运动、极限运动的纪录片,也曾参加节展,时有入围和获奖。在这个圈子的几年看到不少这类题材纪录片的现状。

国内的户外题材纪录片大致分为两大类型,一类是大家经常看到的那些讲述走走停停的观光片,注重知识介绍、旅行过程展现、攻略分享等,比如大多数的电视台播出的栏目,央视的《远方的家》、旅游卫视的《行者》等,还有网络的许多类似节目,甚至许多明星旅行真人秀也层出不穷。

这些片子也只能算是栏目的视频节目,大多不能算真正意义上的纪录片。

另一种类型是比较不多见的关于极限运动题材的片子,这个类型的片子市面上比较少,他们注重拍摄者本身参与的事件的挑战性,媒体上播出的诸如央视的《极致玩家》系列,北京纪实频道的《奇妙之旅》等,但大多数好的纪录片还来自民间的制作,出现在一些影展和影像节,或者影视比赛。比如班夫中国、中国金犀牛奖、南山国际山地电影节等。

纪录片《重力骑士》剧照

这一类型的片子中大多有了纪录片的味道。

但是,这些片子大部分有以下几个特点,我这个人比较爱挑刺,所以说的都是缺点。

一、掉入事件记录,缺乏人性。

这些片子故事大多起源一个事件,整个片子跟着事件走。

这个人先干了这个,然后干了那个,每件事都有噱头,每件事都能吸引眼球,但是,事情的前因后果总是让人不明所以,人物的性格不突出,动机营造得不鲜明,导致后面景色再美,观众也都审美疲劳,这样的片子可以参照许多班夫的“大片”,他们不管是被拍摄者还是影像制作者,都具有超高的技艺和专业度,但有时候往往会掉进技术的漩涡,一个接一个的炫酷MV,我有时候去看班夫的展映,10几分钟以后就会有困意。

当然了,他们的技术,绝对世界级的顶尖。

说到国内的户外纪录片,这个问题基本就是通病,大约10部里面有8部都有这样的问题。比如记录一个穿越事件(徒步、越野、漂流等耗时较长的项目),故事一开始主人公们就忙得不可开焦,忙着行走,忙着探险。全程都在同一个场景中重复开头三分钟的内容,故事一马平川,还没有其他场景的交叉,故事维度非常单一,这就很容易审美疲劳。

甚至有一些片子,主人公永远只有一副面孔,到结束也没有什么喜怒哀乐,如果有的话,或许就是结尾成功了那个慢动作的微笑。

往往更让人尴尬的是,这些主人公们,做的事情往往没有那么极限,能获得的共鸣非常少,那些极致的动作和超越想象的难度,大多数中国玩家都做不到。

第一次拍摄很难找到那种镜头感,也是很神秘的,但在现场可能瞬间就进入到那个拍摄的气场和氛围里了,那种氛围是你的拍摄被接受了的感觉。

二、 一味烘托意义,缺乏细节。

开场一来就是“人为什么要旅行”、“人为什么要去挑战”之类的鸡汤讲述,全片充斥着价值输出。那些体现人物动机的关键性事件一个没有,“为什么”成了一大堆靠嘴说的“读者文摘”。

“身体和灵魂总有一个在路上”;“追求极致人生”;“换一种生活,寻找自我”;“挑战自己”;“找到活着的感觉”;“城市生活太压抑”……

然后就是一堆好看的空镜,配上煽情的音乐,作者们似乎不知道在现场还可以记录声音。最常见的就是在停下来吃吃喝喝的时候说几句,聊聊人生。他们拍着好看的空镜,现场那些真正动人的细节一个也抓不住,一到关键时刻,摄影机就开始慌张了。

这个时候全靠采访救场。

人的细节抓不住,有时候连环境的细节也没有。

最常见的问题是缺特写。看了许多国内的户外纪录片,发现最缺的特写是关键时刻被拍摄对象的表情,在遇到困难时他真实的应对,这个表情里写满了他的过去,写满了片子逻辑成立的重要因素,但是这个镜头奇缺无比。

我知道,在这样的情况下拍摄往往是单机,能拍到这个动作已经很不容易了。

没有抓人眼球的情节,这个时候,主人公就会出来说他的梦想,说他的人生追求,导演开始输出价值观,如果说的无趣,那自然就看不下去。

在拍摄现场抓取细节的能力,是一个好的纪录片导演(摄像)的分水岭。

纪录片《摇摇晃晃的人间》剧照

三、创作者缺乏专业性

我认识的拍户外运动的纪录片导演中,许多都不是真正做纪录片出身的,他们是户外运动爱好者,有了DV和数码相机以后,他们拿起设备开始拍片子,上面的两个问题,在刚进入纪录片领域的导演都会犯,他们也不例外。

他们缺乏的专业性大多不是来自于拍摄技术,不是来自于剪辑技术,而是来自于对纪录片美学的认识,纪录片是什么都没有搞清楚就开始拍了那么多片子,他们有时候也不讲究叙事的逻辑,甚至不讲究镜头的组接,能够拍到过程拿出去炫耀就够了,哪管什么纪实美学。而这,就出现了缺表达、缺细节的问题。

于是也就造就了摆拍和念台词,为了好看的画面,为了导演的剧情,他们开始设计桥段和画面,甚至设计说词,因为他们现场抓不住细节,抓不住关键点。拍摄对象又不是专业演员,所以常常能看到尴尬的神情,从而丢掉了纪录片最重要的“本真”。

四、缺人才

这个缺的人才不仅是制作者,还有技术牛人。

这两点,国内的“人才”们都无法和国外那些大神们相提并论。

从纪录片拍摄者来说,许多半路出家,没有纪录片制作的专业背景,对于纪录片导演来说,鲜少有把户外运动做得那么牛的导演,即要运动技艺高超,甚至超过你的拍摄对象,又要拍摄能力强,目前国内这样的人才基本处于个位数阶段。

另外说到技术牛人,国内确实有很多技术牛人,能实现多种超高难度动作,但跟国外那些看似“玩命”的技术大咖来说,也没有几个能比。这一点跟中国人的体质相关,还和从小接受的体育教育相关。

另外一个层面也可以看出为什么中国缺这种人才,因为中国人的束缚太多了,我们没有那么多精力去冒险,我们的探险精神从小就会被家长的过度保护压抑起来,而且大多数中国人的骨子里从古至今就缺那种敢于冒险、独立自我的精神。

做的片子出现问题,有很多时候导演也很无奈,因为拍户外运动特别是极限运动题材的片子,跟其他拍摄不一样,异常艰苦不说,在现场发生的事情就足够让摄制组为难了,再要把片子拍好,实在困难。有时候周期也短,环境的条件也不允许多机位拍摄,错过精彩镜头都是常有的事,能拍到就不错了。

前两天为了写这篇文章,又特意找了近几年各大户外影展的片子来看,许多获奖的影片都各有特色,但是或多或少依旧有上面提到的问题。其中有一部影片印象比较深刻,是挑战者自己用相机自拍完成,大部分的时间一个人对着镜头讲话。

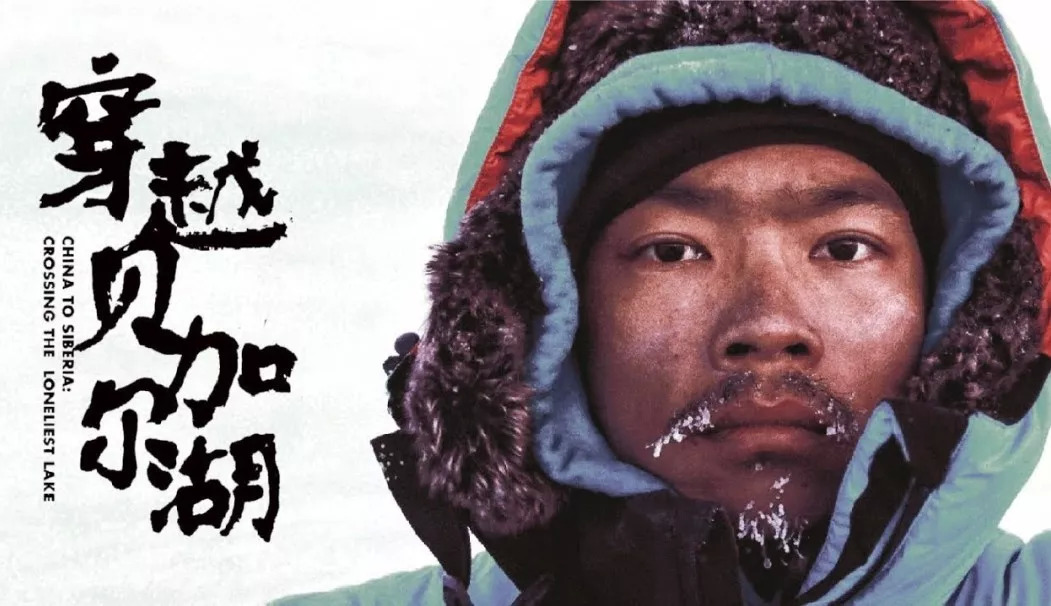

这部接近40分钟的片子叫《穿越贝加尔湖》。迄今,世界上只有七个人在冬季南北穿越贝加尔湖,徐江军是第七位,也是唯一一位中国人。在整整23天的无人区穿越中,他把相机当作自己旅程中最亲近的朋友,纪录下了穿越过程中欣喜、绝望与苦中作乐的美妙瞬间。

有意思的是,我本想着跳着看个大概,以为会像其他同类片子一样,都是满满的叙事套路。没想到的是,从开始到结尾,我竟然没有一点快进。片子记录过程完整,该有的事件细节也都不缺。虽然也没有什么特写镜头,但他毕竟不是专业摄影师,后期的剪辑帮了很大的忙,节奏一点不冗长拖沓。最难能可贵的是人物状态,徐江军在镜头前的表现真实自然,个性鲜明,非常可爱真挚,这些,是很多同类影片都十分欠缺的。

这段时间腾讯上播了一个《奇遇人生》,看了讲窦骁爬查亚峰的那集,看出来纯粹纪录片导演拍出来的真人秀,有不一样的味道。当然,其中也有一些原因是拍摄的运动并不是十分极限,有调度的可能性。

评论