故 事

/

Vol. 445

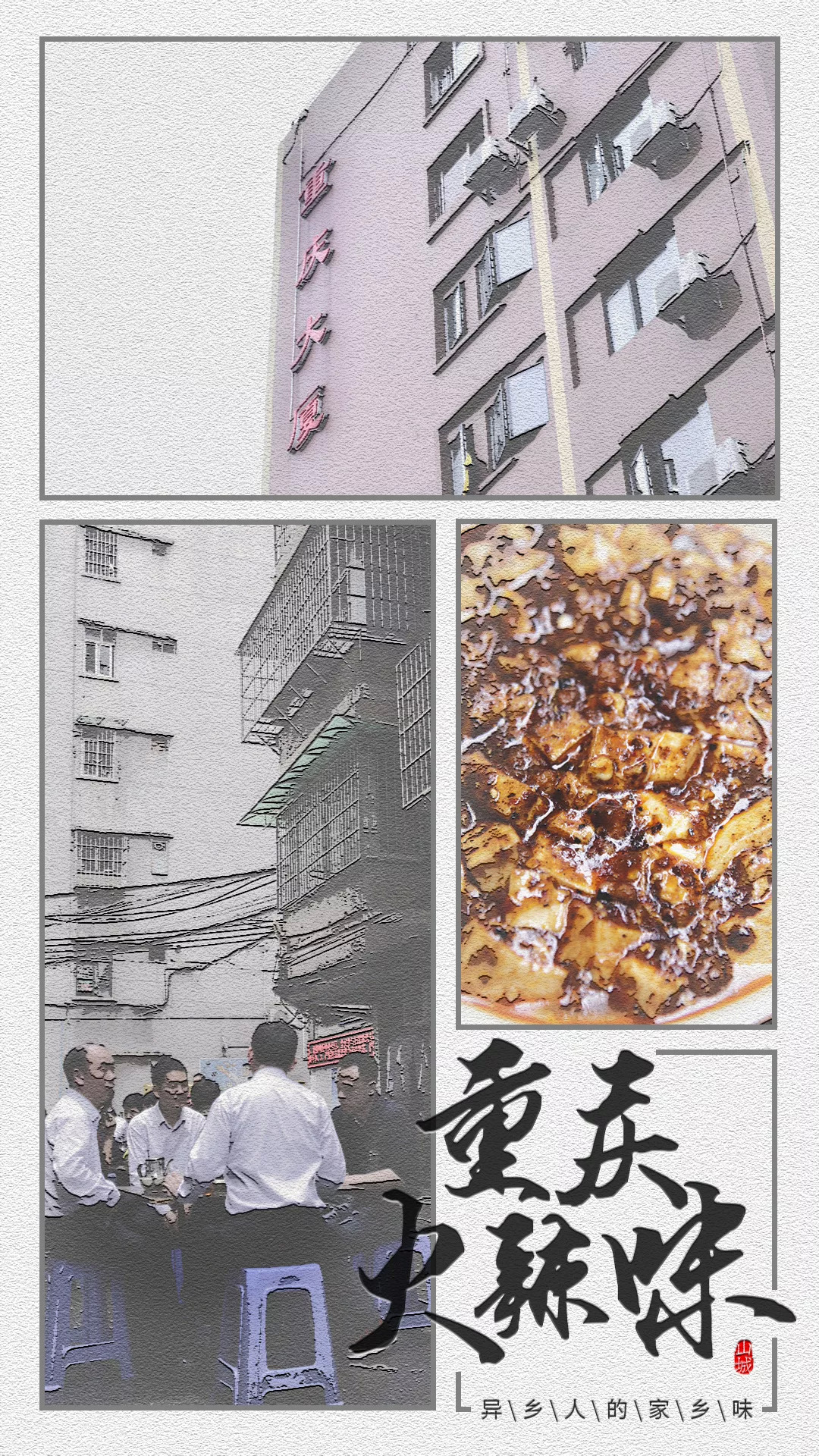

如今,30年过去了,重庆大厦早已被密密麻麻的旧式小区所遮掩。而指引的路牌也与某连锁宾馆融为一体,只有边角还留有的四个大字提醒着路过的人们,这里曾经是一个行政中心而非一个集娱乐和商务于一体的综合大厦。

虽然这座大厦随着时间的消逝而变得不那么起眼,但它所配套的单位职工食堂却成了广州的巷弄美食店。这个被某知名美食栏目打卡的饭堂,成为了重庆味道在外最好的代言人。

麻婆豆腐

标签:川菜系的灵魂;麻;辣;色泽鲜红;可吃三碗饭

豆腐切块焯水加盐,吐水置出豆腥味捞出,可加少许酱油提色(大师步骤);热油炒牛肉至烂酥盛出备用,然后把郫县豆瓣酱或辣椒面等香辣酱料炒香后倒入高汤(大师步骤,普通人家加清水即可),将豆腐下锅后可轻轻地推动上汁(不然会烂!);牛肉下锅煮开。最后的灵魂步骤就是勾芡了,勾芡是为了更好的入味和防止出水,最后加入蒜苗(葱)和花椒粉。

一盘卖相上佳的正宗麻婆豆腐必须色水够红、食材分明、豆腐软嫩、牛肉酥烂,还能吃三碗饭。

中国拥有众多的人口,由于地域和经济文化的不同,人们在饮食文化上也有着严格的体系划分。浙菜讲究小巧玲珑,粤菜讲究火候和档次,湘菜口味多变,川菜则以“麻辣”闻名于世。地方菜肴根据自己的技艺和风味各成一派,形成中国传统饮食文化里独特的味觉体验。

地方菜馆在城市发展中的迅速扩张。提醒着人们,千百年来,食物都是这样随着他们的脚步而不停的迁徙和发生流变。在同一片土地上,人们成长老去。无论走到多远,记忆中故乡的味道熟悉而顽固。从择水而居到落叶归根,平淡无奇的锅碗瓢盆里,盛满了中国式的人生。

在时代的发展中,中国人似乎习惯用食物缩短他乡与故乡的距离。30年前,重庆大厦的出现,这个地处内陆的中原城市,为广州的南方多元化留下了粗犷的一笔。

说起重庆大厦,也许大多数人想起的是《重庆森林》里那个充满爱情、犯罪和毒品交易的神秘黑暗地带。在大厦里长大的王家卫用镜头去记录了一个城市角落在时代更迭中所展现的光怪陆离。

如今半个世纪过去了,这个位于香港市中心的破旧大厦仍旧伫立在弥敦道中心,用自己的方式见证香港经济的腾飞,它没有变得更好,也没有变得更差,却成了香港多元文化中的地标性建筑。

而今天要说的这个重庆大厦并非位于香港,而是在广州。虽是同名同姓的兄弟,但却远远没有前者有名。如果说香港的重庆大厦多对世界少数族裔人群提供便利的话,那广州的重庆大厦则只服务于重庆人。但相同的命运是,两者都是城市经济快速发展下而见证时代的产物。

80年代末,广州作为改革开放的前沿城市,“东西南北中,发财到广东”的标语响彻中华大地。其中南下的淘金者尤以重庆、四川最为多见。90年代的广州,在经济高速发展的外衣下,是直线飙升的高犯罪率,而犯罪者的首要对象则是这批怀揣发财梦的外来人员。这个建于1990年见证改革开放三十年的重庆政府驻广州办事处,则是服务了一代又一代南下的重庆淘金者。

如今,30年过去了,今日重庆大厦早已被密密麻麻的旧式小区所遮掩。而指引的路牌也与某连锁宾馆融为一体,只有边角还留有的四个大字提醒着路过的人们,这里曾经是一个行政中心而非一个集娱乐和商务于一体的综合大厦。

虽然这座大厦随着时间的消逝而变得不那么起眼,但它所配套的单位职工食堂却成了广州的巷弄美食店。这个被某知名美食栏目打卡的食堂,成为了重庆味道最好的代言人。

家常味即美味

重庆大厦职工食堂位于广州越秀区农林下路的一个巷子里,周围皆是老式的房子,离所属的重庆大厦大概有一百米的距离。除了平时会优先供应单位员工餐外,其余大部分时间都是对外经营。

小店内部基本是没什么精装修可言,连窗户都是那种不加修饰的铁栏杆,刺眼的白炽灯和五彩的塑料桌确实和学校的饭堂有的一拼。天气好的时候,也可以搬张桌子坐到门外,感受一年中广州最舒服的季节,在这一点上,颇能感受到广州大排档的风味。

食堂的员工全部都来自重庆,有时也有调皮的客人学着阿姨的语气,一手拿着菜单,一直说着“要得,要得。”似乎每个重庆人身上都有一种叫做亲切的基因,热情的让人难以招架。

杨彬是食堂里的掌厨,阿姨们都说他是饭堂里的大哥。二十多年前,从饭堂诞生的那一刻,他就站在这四四方方的厨房里掌勺出菜了。用食堂阿姨的话来说,就是大厨的养老保险在这都买齐了。可见中间逝去的岁月,并不能轻易的用文字丈量。

百年前,辣椒从美洲传入中国,逐渐取代本土香料成为美食中的调味主角。其中尤以川菜最盛。别人都是闻香识女人,到了川渝一带,则变成了闻火锅味识辣妹子。比起川菜的“麻”和“辣”,渝菜则在川菜基础上进行一定的菜式改良。但是都不离主要调味品三椒(辣椒、山椒、胡椒),味道的表达更是多种多样。

例如流传至今已有150多年历史的麻婆豆腐,这道只要是川菜馆就能见到的简单经典名菜,因成都陈麻婆而得名。除了具备川菜特有的麻辣共性外,成都著名美食家,有“饮食菩萨”之称的车辐先生曾说,一道好的麻婆豆腐应该具备,麻、辣、烫、香、酥、嫩、鲜、活等特点。

在粤菜盛行的广州,虽说吃不到正宗的陈麻婆豆腐,但想要吃到一盘极具川式风味的麻婆豆腐,却不难。因为做不好麻婆豆腐的川菜馆都是没有灵魂的,作为大厦食堂内的明星产品,杨师傅早已将做菜法则烂熟于心。

虽是食堂,但菜式有过之而无不及,例如重庆江湖菜界的霸主,耗儿鱼、蚂蚁上树都榜上有名。店内的顾客多为粤式本地人,比起正宗的川菜辣味略显清淡,更像粤式改良版。直到临走时,老板娘才对操着一口重庆话的顾客说,下次点单的时候就要说重庆话,这样大厨就会按照原汁原味的重庆菜做给你。

“我们这都是做附近的上班族的生意,因为是公家的,所以价格也比较便宜。大部分都是广东人,我们做的太辣,他们也吃不惯。如果有特别喜欢吃辣的,下单的时候也会备注。”

比起很多人过来尝鲜打卡的目的外,也有一部分顾客是过来解馋的川渝本地人。也许只有真正的尝到记忆中熟悉的味道,人们才会真正的与千里之外的故乡产生联系。

这样一群将乡愁无处安放的人,偶尔来到重庆大厦与这些“外来者”交流,食物成为人们彼此感知故乡的一种方式。

下午两点,是食堂歇业的时间。店内的阿姨早已在路旁早早的支起一张麻将桌台,扯着一个大嗓门用重庆话喊着楼上相识的牌友,到点打牌了。这是他们在异地打拼的一种生活方式,人们与生俱来的习惯模糊了城市的界限,不管是口味还是生活习惯,都早已定型在中国人的潜意识里。

·········· END ··········

本期故事制作团队

评论