今天,或许我们都将见证历史。

2018年11月26日上午,来自南方科技大学的青年科学家贺建奎正式宣布了一个震惊世界的决定:世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在深圳诞生。

然而这个消息传来的同时,也引发了大众对于此项研究涉及到的伦理问题的担忧。

技术有价,生命无价。

贺建奎的这项研究有几成靠谱,背后又有哪些隐忧呢?这个问题背后还有太多的未知等待我们的探索。

1 基因编辑骗局

2018年11月27日至29日,第二届国际人类基因组编辑峰会将在香港召开。毫无疑问,贺建奎将会成为这次大会唯一的焦点,因为在大会现场他将为我们展示世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿诞生背后的实验数据。

在今天公布了此次试验结果之后,贺建奎的试验过程引起了广泛讨论。在转基因食品都依旧备受争议的今天,让我们意想不到的是,人类历史上第一个定制版的婴儿居然就这样悄无声息地诞生了。

但是在这一消息的背后,却存在着不小的争议。首先这个实验结果目前还没有得到任何学界专业人士的确认,也没有在任何杂志发表相关文章,甚至没有在深圳市卫生计生委医学伦理专家委员会进行报备。

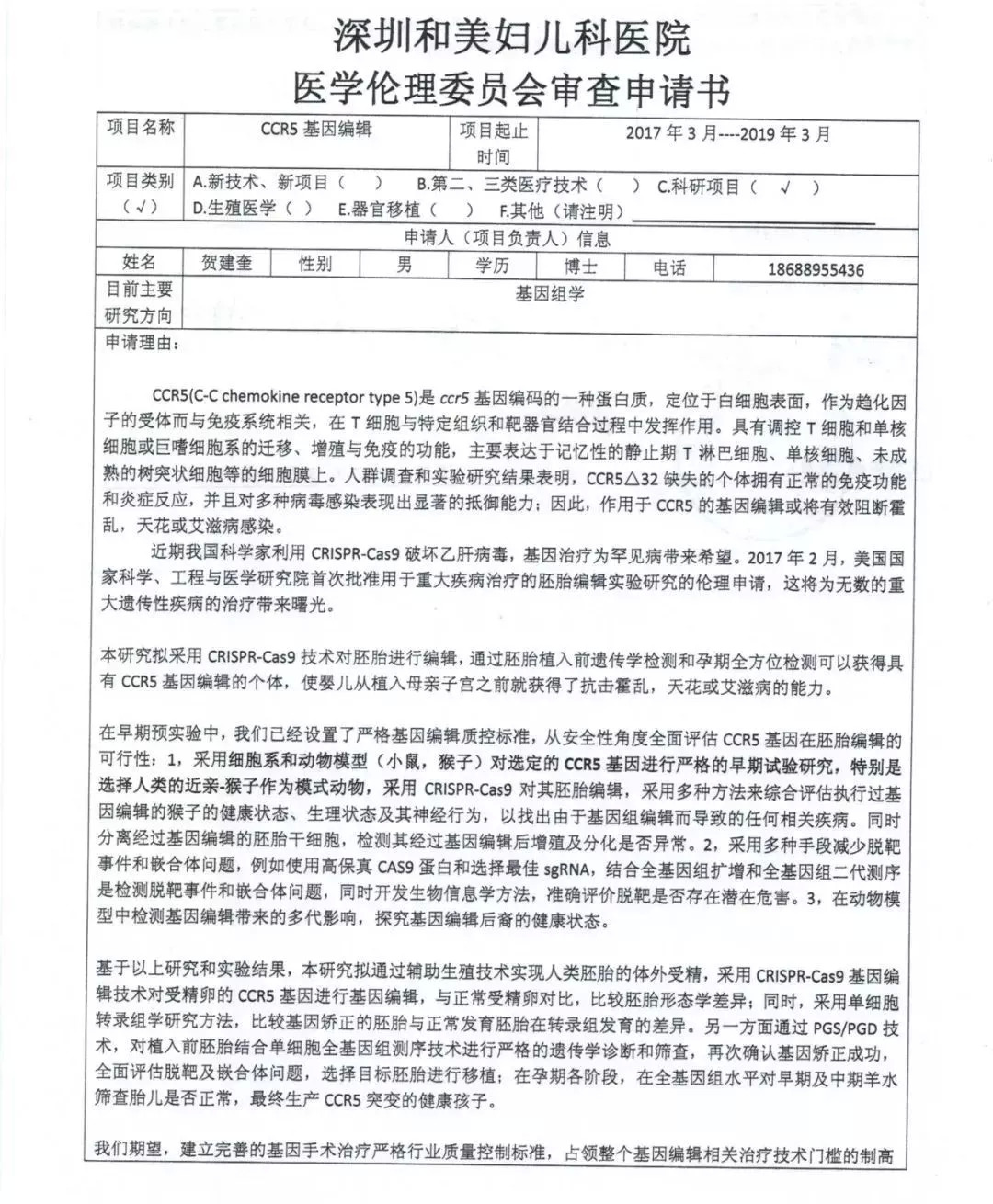

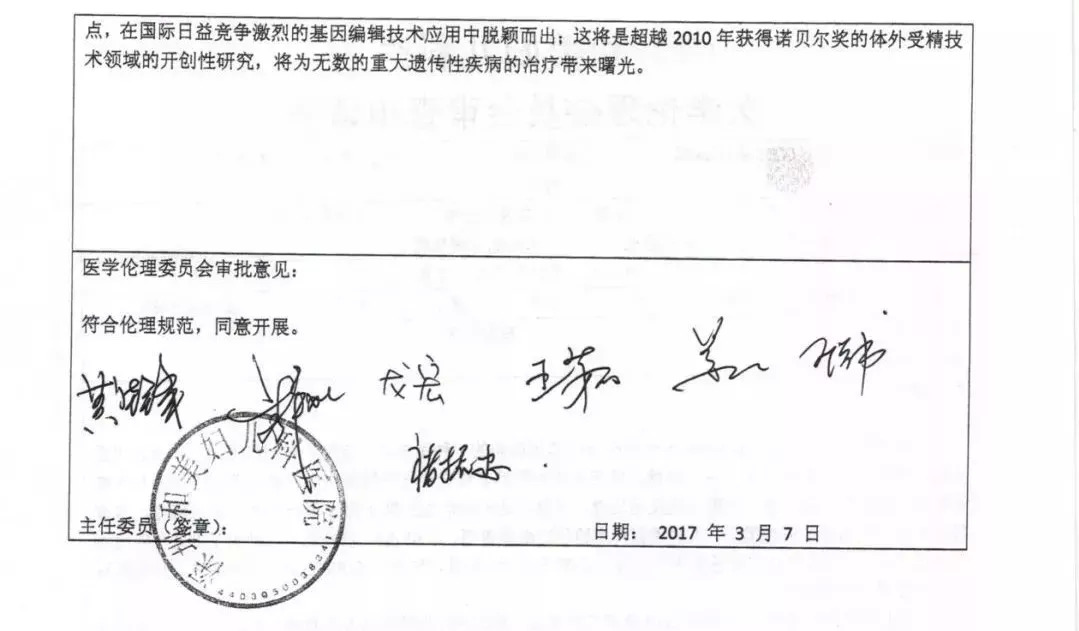

其次则是该实验所面临的伦理问题,虽然在贺建奎的这项实验号称通过了某伦理委员会的审查,然而审查机构却是深圳和美妇儿科医院。一家莆田系医院就有权利批准人体基因实验,基因实验管控背后所存在的风险更加令人担忧。

根据目前了解的情况来看,贺建奎的试验一共改变了7对夫妇的胚胎,其中仅有一例怀孕。而在出生的这一对双胞胎中,依旧仅有一名编辑成功并实现了艾滋病病毒免疫。

潘多拉的魔盒打开之后,脱靶的几率只会越来越高,而这背后所显示的,其实是国内对于基因编辑技术监管的缺失。

2 历史的潘多拉魔盒

第二次世界大战期间,德国、日本和苏联都曾进行过某些非人道的人体实验。二战结束以来,随着人道主义的不断发展,类似的试验早已经被历史所淘汰。

但是2012年,CRISPR/Cas9技术的正式出现,再次打开了人体生物实验的潘多拉魔盒。

CRISPR/Cas9技术是一种可以随意编辑特定基因的流行工具,又被称为基因剪刀。和此前的基因编辑技术相比,CRISPR技术不仅造价低廉,而且使用方法非常傻瓜,网络上教程遍地,某些生物技术爱好者甚至可以在家自由学习使用。而贺建奎此次基因编辑婴儿试验所采取的正是CRISPR技术。

Josiah Zayner是美国芝加哥大学的一名生物物理学博士,美国国家航空航天局前研究人员。他就是是早期CRISPR工具包的推行者与科普者之一,并鼓励公众在家编辑DNA。

但是因为编辑技术的泛滥存在着极大的安全风险,而且对人体基因的编辑还可能面临巨大的伦理困境,因此大部分国家对于基因改造技术在人类身上的应用都持谨慎态度。

目前国内针对基因改造技术的法律法规依旧尚待完善,并且存在一定的监管缺失。而国际上现在也没有类似案例的通用准则,所以贺建奎的实验团队才能这么容易展开试验。

和国内相比,国外的CRISPR/Cas9技术要成熟得多,但是时至今日却依旧没有基因编辑婴儿的诞生,这背后并非完全是科技考量,更多地其实是伦理考虑。

用某网友的一句话来说,今天我们所谓的“世界首例免疫艾滋病基因编辑婴儿”的诞生,并非是因为我们技术能力更加强大,而是我们敢于违背伦理底线。

贺建奎这次的试验被类比为疫苗,但事实上基因编辑和疫苗有着本质区别。疫苗说白了只会让人体产生相应抗体,而基因编辑基础则是在改变DNA和遗传。说难听一点,这就是一次微观的人体实验,如果发生危险,本质上就等同于屠杀。

而且婴儿还没有意识,究竟是谁赋予了改变他们生命的权利?是父母还是亲属?而所谓的伦理委员会所拥有的权力更加令人生疑。

3 拯救世界还是生化危机

除了伦理问题之外,基因编辑技术的泛滥和监管缺失还可能带来巨大的安全隐患,比如说制造病毒。

去年阿尔伯塔大学为了研究疫苗,轻松复刻出已经绝迹的“马痘病毒”,它与天花是近亲。而其中的还原过程更是堪称惊悚:研发团队直接采购了一批DNA碎片,然后花费6个月的时间就通过基因编辑技术缝合出了马痘病毒,顺利到像在玩拼图。

而德国慕尼黑大学病毒专家Gerd Sutter甚至表示:有了基因编辑技术,天花病毒也可以随时回来。

最可怕的是,如今这些DNA碎片已经可以网购,未来甚至还能用打印机自行制作。目前国外正在研发的一款基因打印机每台成本不到5万美元,但是一旦研发成功,不管是定制版基因还是病毒,都将成为人类的梦魇。

面对基因编辑工具的泛滥,德国已经率先禁止个人基因编辑实验,违者将面临35万人民币罚款或5年监禁。然而在中国,类似的法律法规依旧有待完善。

评论