米拍摄影师@路遥,一个比艺名还艺名的名字。

要说他最具标志性的照片,当然就是这些一张张戴着帽子的身影。

路遥第一张戴帽子的背影是在西藏拍的。他告诉编少,其实刚开始拍的时候也没什么想法,但后来莫名其妙火了,慢慢就开始有网友称呼他为“行走在路上的帽子”。

“一直都挺喜欢旅行的,谁又不喜欢旅行呢。尤其是当摄影和旅行交织在一起的时候,摄影更能让自己锦上添花吧。我一开始也不相信旅行会上瘾,但是目前来看,自己以后应该也会抗拒不了吧。”

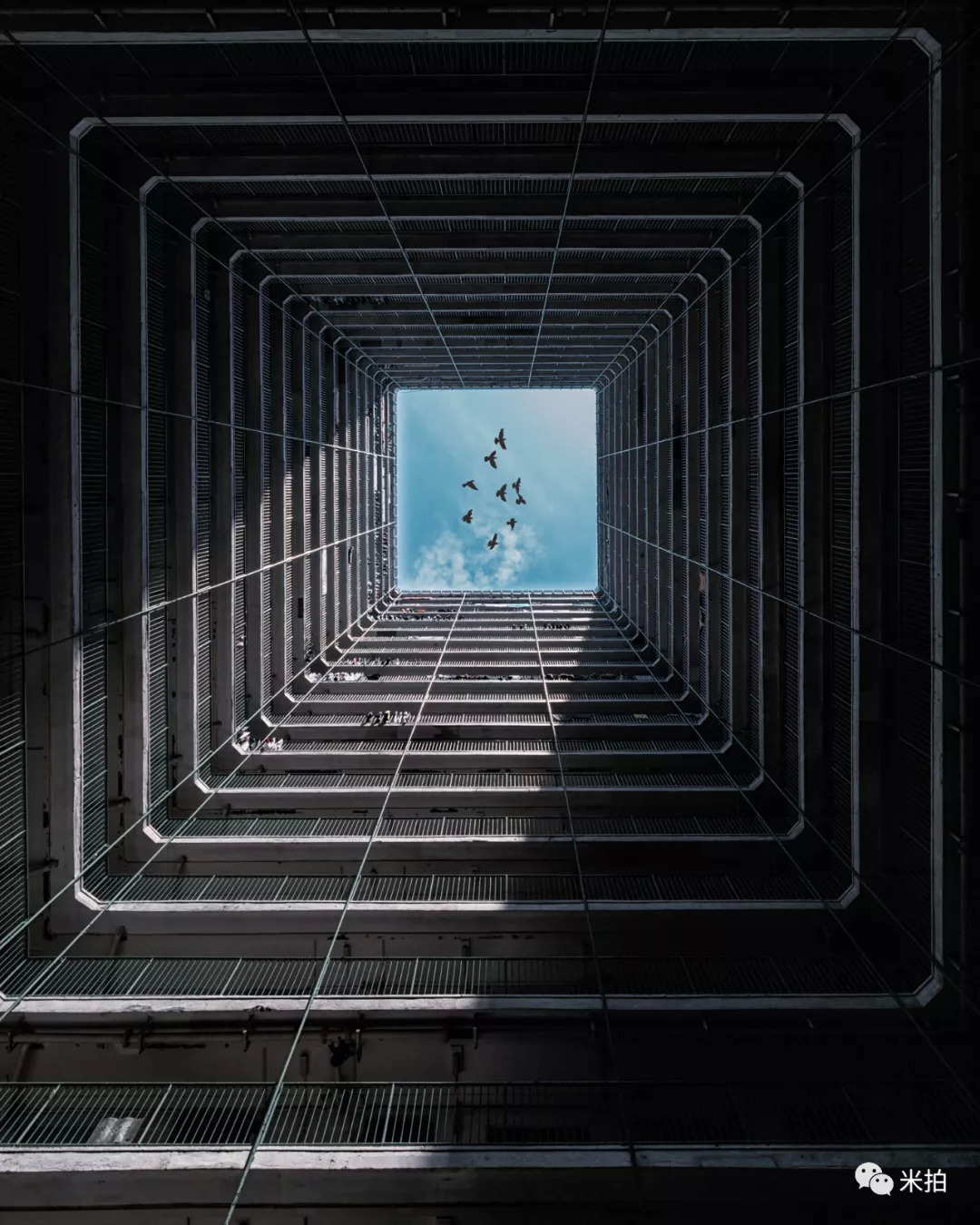

在香港,他拍了许多网红打卡地的照片,也写过十分详细的“拍摄图鉴”。

彩虹邨

爱民村

夜·香港

他也喜欢拍一些充满烟火味的街头巷尾。在去香港前,他看了许多前辈拍的照片,比如迈克尔·沃尔夫拍的香港住房,何藩的光影街头……

路遥镜头下的西藏街头

虽然去了很多地方,不过路遥告诉编少,他最喜欢去的地方还是日本,计划以后还会再去很多很多次……

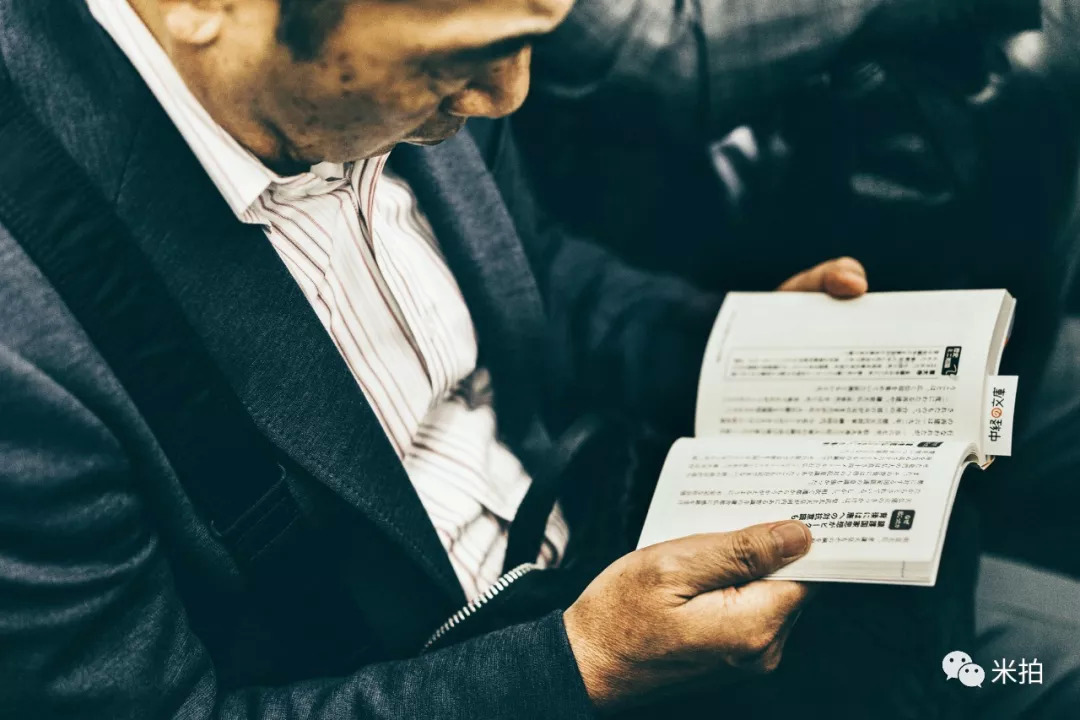

“日本不管是在摄影设计上,还是人文和社会环境,各方面都能给我很多感受。它一年四季很分明,题材又很丰富,所以感觉有太多太多要拍的。”

《关于日本人的一百种面孔》

刚开始的时候,路遥喜欢独自旅行,因为这样没什么负担,也不用考虑太多。

不过现在他更倾向于约上朋友一起出门。对此他风趣地说道:“两个人的脑子,再不济也比一个人的脑子多一个,这算是我的切身体会吧。”

“印象最深刻的是自己独自去西藏的那次旅行,没有之一。

记得在珠峰大本营帐篷的那晚,海拔5200+,凌晨我一个人高反难受到绝望,就算躺着也头疼得想吐,最后只好一个人坐起来,坐在靠在角落里。当时陪伴我的只有月光和炉子里剩下的零星火光,那种绝望也许只有自己能懂吧。”

云雾珠峰

有些人看了路遥的照片,会觉得他特小,也有人说他是30岁的大叔(30岁的大叔要伤心一阵了)。每当看到陌生人讨论自己的年龄时,路遥总是哭笑不得,这里敲下黑板,他是90后,目前在一家互联网公司任艺术总监。

“我大学修的是艺术设计专业。刚毕业时候在堂哥的广告公司实习,他是公司的艺术总监,因为设计需求有时候公司也会有一些拍摄,那时我就慢慢跟着他开始接触设计,接触摄影,现在想想也真的特别感激他。”

“最开始拍的都是些杂志采访稿件要用到的一些照片,那个时候对摄影没有特别浓厚的兴趣。真正的转变是从上海一篇游记开始,我记得当时在网上随便发的一篇游记,点击量竟然达到了20万。从那时候起我对摄影的态度就慢慢转变了,以至于后来我在不到一年的时间内看了快200G的摄影教程和不下几十本的摄影书。”

“当我掌握摄影的基础知识后,每次按下快门都感觉自己在突飞猛进地进步。那就是我想要的表达,我对艺术的理解,我看过的电影,读过的书……或者说我的照片就是我。”

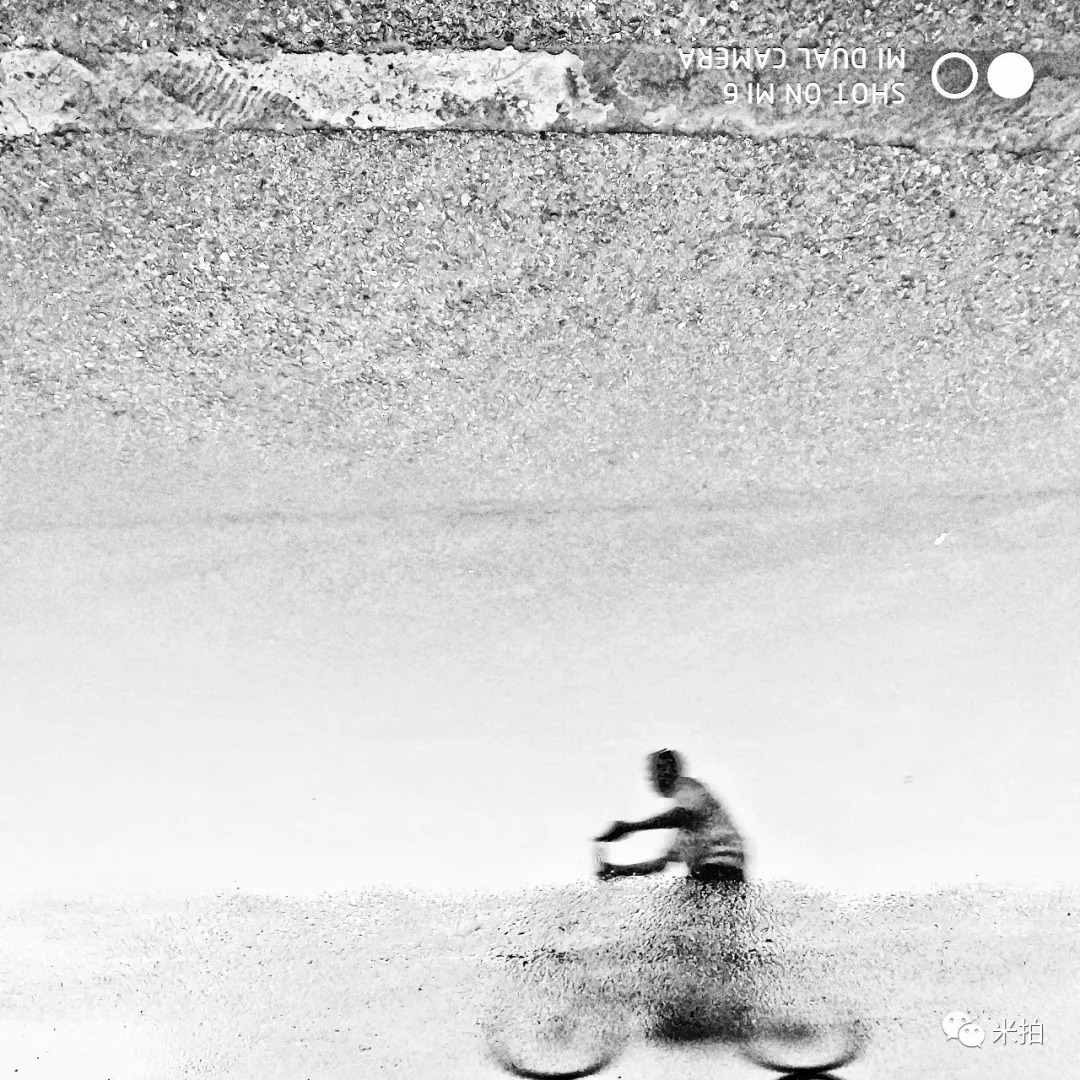

这一系列黑白照片是路遥在小米手机摄影比赛中的获奖作品。他说,摄影在某种程度上是一件很主观的事情,照片本身没有意义,正是拍摄者赋予了它意义,它才会变的美丽。行人,马路,雨,这就是我眼中的他们,结伴却孤独,独立又联系,似人又怪诞,主观也超现实,平凡又美丽。

当问到未来有哪些规划时,路遥说希望自己30岁之前能够有一年专门属于自己的旅行间隔年。

大家可能都知道审美决定上限,技术决定下限,而我认为更有过之吧,我甚至一直认为审美决定着生活品质。这也是我给摄影爱好者的建议,和一直鞭策自己的理念:提升审美,要比提升技术重要的多。

——路遥想说的一些话

评论