能让人在北京冒着零下十度寒风出门的事情不多,进宫赴宴算一桩。

组织这场名为“风味之宴”饭局的人是陈晓卿——那个被网友戏称为“人间饿爸”的男人,《舌尖上的中国》第1、2季的总导演。前不久,他的新作《风味人间》在腾讯视频播出,还是熟悉的配方和味道,让流着口水的观众们给这部纪录片打出了9.3的豆瓣高分。

对于大多数人来说,在冬夜的故宫里赶赴一场晚宴,算是一种挺特别的体验。不光为了吃,能和“最会吃”的陈晓卿聊聊怎么吃,以及如何拍美食纪录片,也是极好的。

晚宴地点在慈宁宫附近的“冰窖”——这个名字听上去就让人觉得有点冷。朱红色的宫墙内部,是厚厚青砖砌成的拱形建筑,这里从前是皇家存放冰块的地窖,距今已经有300年的历史。现在,这里已经改造成了可以容纳300人左右的餐厅和咖啡馆,并在2017年初正式对外开放。

既然是宫宴,那么少不了的是仪式感。

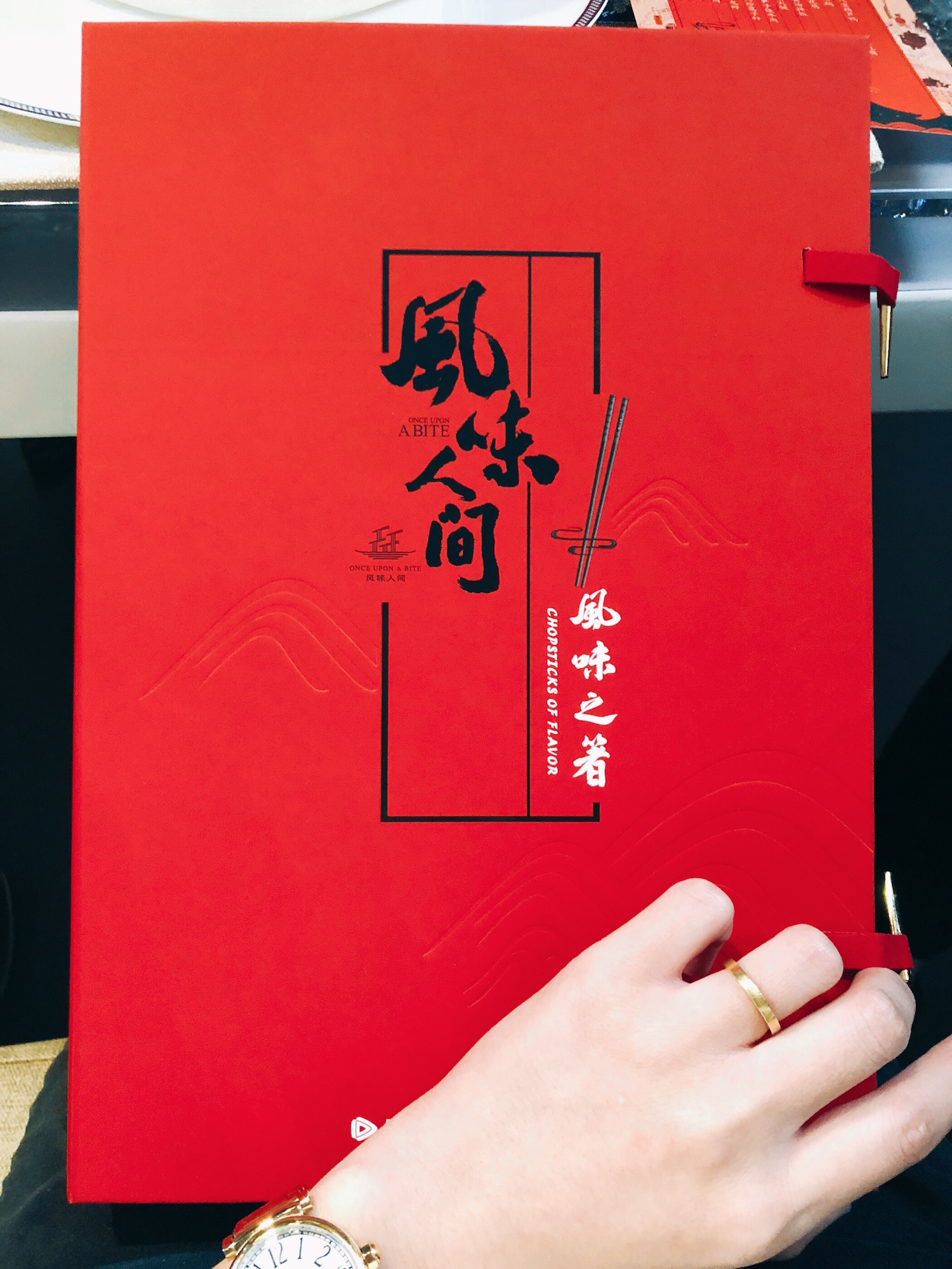

入席落座,每人面前都摆着一个红色盒子装的“风味之箸”,打开这本沉重的大部头,才能把藏在里面的筷子拿出来用。

主人在开宴之前免不了一番致辞,但更为特殊的是,餐桌前的电视屏幕上直接播放了《风味人间》的片段,给每一道菜做了更为详细的注解。

让我们迅速扫一眼菜单,看看接下来吃什么。

主菜:

八宝葫芦鸭

卤鹅

叫花鸡

秃黄油拌饭

皖南火腿

洪雅笋子烧牛肉

清酱肉炒蒿子秆

麻辣小龙虾

木薯扣肉

老火汤

中间穿插搭配的凉菜和甜点:

臭豆腐

变蛋

烧凤爪

宫廷小点

金桔

桂圆

水果拼盘

曾经在纪录片《风味人间》里让人食指大动的美食,如今正一道道被送上餐桌。一个月前,栏目组在官方微博向网友征集了他们最喜欢的美食,票选最高的组成了这份风味之宴的菜单。

用北方人的习惯来说,这个菜单够实在的,全是“硬菜”——荤菜占了绝大多数,让肉食爱好者感到满足,头三道菜便是鸡、鸭、鹅轮番上阵。

随后这道美食,你可以从现场食客的低声惊呼中,感受到它的人气——秃黄油拌饭来了。纪录片第一集播出之后,这款地道的苏州美食便成了网红。

每人分得秃黄油和米饭各一小碗,把金黄油亮的秃黄油倒入米饭拌匀,让每一粒米都被蟹黄蟹膏包裹着。舀一勺细细咀嚼,是绵密鲜香的口感。很快,还有一丝热气的小碗拌饭三口两口就下肚了。

“秃黄油”其实是苏州方言,“秃”的发音近似“忒”,即“只有、独有”的意思;黄油指的是高纯度的蟹黄蟹膏。“蟹油浸润膏黄,只添加盐与少量鱼露辅佐,略硬的雌黄,绵润的雄膏,双剑合璧,直指人心。”《风味人间》第一集中的解说词如是说道。

“一烫顶三鲜,最重要的秘诀在于温度,米饭要滚烫。”陈晓卿在席间道出了它美味的关键,而这在寒冷冬季的宴饮中再重要不过。他还推荐了秃黄油拌饭的佐餐酒——尝试搭配一点威士忌。

搭配的凉菜中,值得一提的是变蛋。你或许会好奇它和我们平日里吃的松花蛋有什么不一样,“你可以理解为,变蛋是松花蛋的前身。”陈晓卿解释道。从外观上看,不同于松花蛋的灰褐色,变蛋呈现出金黄的色泽。

通过画面就能让你口水直流是怎么做到的?让我们来听听陈晓卿是怎么说的。

“我们会把比较枯燥的知识(说得通俗易懂),比如说花椒的味实际上是柑橘的味,再往上加了一层木质香。”酒足饭饱之后,陈晓卿开始谈起了创作心得,“(如果)我说它里面含有多酚类物质和萜烯化合物,你也就是一脑门瓜子完全听不懂。”

“我们希望把知识分享做得大家能够理解,同时我们也希望能够有体验分享,就是通过视觉能够感觉到味觉能够接受到的部分,比方说滑腻,汁水饱满,Q弹,都是可以通过画面来交代的。”他告诉界面。而在新作《风味人间》中最重要的创新,就是通过显微摄影技术,呈现食物内部构造的细微变化,用画面来交待逻辑故事。“比方说蟹肉的纤维遇到了醋之后,我会在故事的桥段里假装也拿了一个蟹腿棒,蘸了一下醋,然后把它放在嘴里之前,发现这个醋在变化。”

事实上,除了吃和聊,这次晚宴也是主办方腾讯视频为了塑造“风味”IP的一次品牌营销——通过一种更为社交化和场景化的方式。

“风味”二字作为品牌符号贯穿始终,就拿足够有噱头的“风味之箸”来说,显然也是花费了一番心思设计。“筷子和宴席作为联结美食和传统文化的符号,是最能体现彼此价值同时获得年轻用户广泛情感认同的。”腾讯视频负责此项目的负责人告诉界面,而故宫作为古风回潮的热门IP,能帮助这部纪录片扩大影响力。

“经过反复考虑和确认可行性之后,风味之箸的主体颜色,采用了‘宫墙红’色的红木来突出故宫和传统的气质,筷子头是铜镶金工艺按照故宫的建筑传统纹样设计,可以让整体更加颜色明快,和宫墙红对比突出了古典美和现代气质。”腾讯视频项目负责人说,“包装整体是一套书籍的设计,每一页都是风味人间中一道菜的故事,也希望这个筷子能将美食背后文化清楚地讲出来。”

内容消费本身就是一种文化消费。而这对于腾讯视频来说,正是对纪录片IP化运营的一次尝试。至少,吃完饭后可以留下一双筷子作为纪念品,这是别的纪录片都不曾有的周边。

评论