文 | 肖晓

“即将过去的2018,有些人总觉得还缺了点什么?对我来说,抛开那些还算遥远的念想,其实是少一部让人从头就心动的剧。”在2018走入倒计时,2019悄然而至的时刻,这句话被写在了《大江大河》的评论页面。

显然,对于观众来讲,《大江大河》的出现,填补了这一空白,让2018年的剧集市场完整。毫不夸张来讲,播出至今,《大江大河》正朝着去年超级爆款大剧《人民的名义》的热度和高度而去,以主旋律题材撬动一场全民追剧热潮。

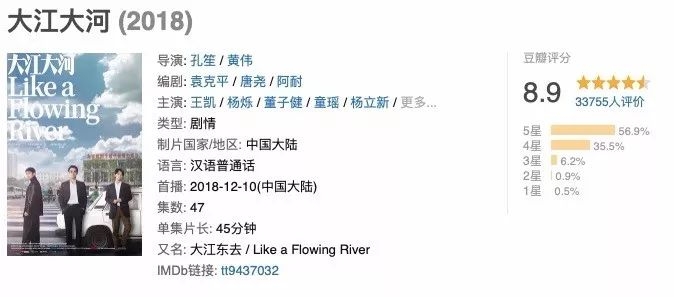

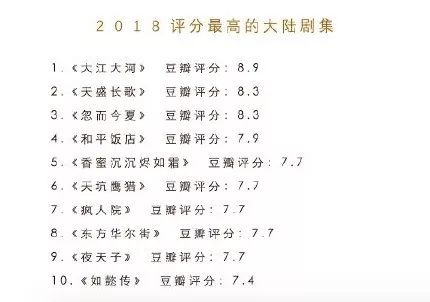

截止目前,该剧取得的成绩有:豆瓣发布的2018年度榜单上,以8.9的分数拿下评分最高大陆剧集;收视方面,自开播后便连续多日收视破1蝉联榜单冠军;网络热度方面,骨朵数据显示其亦是多日以70以上的热度值领跑剧集市场;微博话题上,“萍萍死了”等多个话题引发大众热议。

一直以来主旋律在市场并不讨喜,献礼剧扎堆带来的往往是剧集市场收视和话题短暂的“低迷”,历年九月前后的红色献礼月收视跌至冰点便是最好的证明。如此前有《人民的名义》,后有《大江大河》,都能够以主旋律题材成为全民爆款,便尤为值得探究。

戛然而止的“萍萍”背后,愈加丰满的人物群像

“萍萍死了”,死在了一场“意外”中,时隔两日,网友似乎仍然没有从不舍中撤离。而上一次这样的效应,还是在《那年花开月正圆》中,吴聘的死去。其实,不论是吴聘还是宋运萍,编剧在处理他们的死亡上,都没有铺垫和犹豫,戛然而止背后,恰恰是最高超的表达。

在生死面前,任何人都没有主角光环,这样的处理让艺术作品无限贴近现实生活;更重要的是,在最美好的时刻死去,让他们迅速成为观众心中的“白月光”,也将他们对故事发展、主角成长的推动作用发挥到极致,活着的人如何面对、以及如何活下去,最终都会转化为观众追剧的“牵引”。

萍萍死了,雷东宝怎么办,承诺不再婚背后为何最终还是另娶她人?弟弟宋运辉又将有哪些心态上和行动上的转变?再加上担心其父母而“改变行程”的世交杨巡,可以说,萍萍的死牵动了三条人物主线的不同发展,成为剧集的新转折点。

值得注意的是,“萍萍”之死的主角效应背后,还有愈发丰满的人物群像正在立起来。宋运辉父母、雷东宝母亲,以及小雷家人等又将何去何从呢?近年来市场上各类剧集以群像戏为噱头赚足了关注度,但真正能够做到的少之又有,《大江大河》又将如何呢?

“配角没有沦为没有性格的纸片人”,网友肯定。以小雷家支线为例,作为雷东宝身边的“得力干将”,雷士根认命退缩、红伟胆小摸不着头脑、四宝没心没肺、眼镜会计看似懦弱实则复杂,都是人性的缩影,是芸芸众生中的你我他。

性格之外,人物塑造的成功,离不开演员的倾力演绎。剧集开播之初,王凯和杨烁的表演,一个减肥瘦身诠释19岁的读书少年,稚嫩而执拗,一个增肥扮演退役军人,粗放豪放行动力强,便受到了观众的认可,被力赞打破了之前靖王、小包总等经典角色的“定型”,成为新一代的“剧抛脸”。

而这样的“最美表演”,是每个演员的常态,也作用于每个人物的塑造。宋运辉大学宿舍的“三个大叔”、村里的老猢狲、宋运辉父母等,无不是生动有趣的人物。他们错落其间,为主线服务,却有自己的信仰和生活,共同构成了当时当下的那个“大时代”和他们的故事。

命运裹挟的小人物,意外破局“爽市场”打动“丧一代”?

“这部剧,让经历过那个年代的人忆当年,让没有经历过那个年代的人惜当下”,某豆瓣网友写道,而这无疑是对《大江大河》最大的肯定,也完整概括了该剧的受众群:百度指数显示,该剧观众群体中30-39岁占据47%,40-49岁占30%,20-29岁占12%,形成了一场全年龄段狂欢。

相比年代剧和中年人的契合,该剧在年轻人中的影响力之大颇为意料之外。其实早在开播前,坊间盛行的关于《大江大河》的“真香”故事似乎便已透露端倪。那便是侯鸿亮的儿子,在吐槽完“我和我同学不会看的”之后,20岁的年轻人认真看完了粗剪片。

剧集播出期间,【一点剧读】身边的年轻人也都先后陷入追剧狂潮,带来的还有年轻的解读方式,“萍萍死了”登陆热搜、“宋运辉竟然玩养成”的网络化解读等。“不管哪个类型的剧,年轻人的智商被尊重了都会接受”,制片人侯鸿亮的话正在被验证。

《大江大河》并不是年轻人较为买单的“爽剧”,反而因为讲述的故事和人物略显沉重,那么其是如何撬动市场和观众,尤其是沉浸于爽剧、和丧文化中的年轻一代?答案或许是,“普通人在时代洪流的夹裹中改变命运,有种催人奋进的力量”。

宋运辉和雷东宝,并不是命运的宠儿。宋运辉抓住恢复高考的机会,却因为“成分问题”遭遇诸多阻碍,虽以“人民日报”扭转局面,但只能和姐姐“二选一”;雷东宝的处境并没有好太多,以贫穷出名的家乡,相亲时只能考虑带有残疾的姑娘。

但前者如愿进入大学开启了新天地,后者带领小雷家走上致富之路,他们的努力筑梦,恰恰是最打动人的。在很多人眼中,年轻人尤其90后是信奉“丧文化”的一代,他们渲染着生活的沮丧和焦虑,深陷“小确丧”中不可自拔,这种略带“颓废”色彩的情绪逐渐被放大。

无论从哪个维度来看,主旋律的《大江大河》似乎都不是对年轻人口味的作品,但恰恰是这份悲欢和无奈背后“正能量”,唤醒了年轻人久远的上进心,和埋藏于内心的感情。“哭了,想起舅舅和我妈,我姥爷是地主,他们都没能考大学。宋运辉面对造反派的怯懦真的太真实了”。

更重要的是,该剧实现了两代人的破壁沟通,让年轻人对父母一代多了一份理解和感动,“想到父母就是那一辈的人,真的是特别珍惜上大学的机会,一直都在告诉我一定要考大学,当时不理解,后来渐渐就懂了。”某网友写道。陪家人一起追剧,忆往昔、惜当下,正在成为追剧主要方式。

“纠错历史”却并未发酵,《大江大河》打破“历史”困境?

市场买单和肯定背后,《大江大河》也引发了一些非议。开播之初,“《欢乐颂》是《大江大河》版权采购的附属品”的小花絮便流传甚广,其中正午阳光锻造精品剧集的能力毋庸置疑,《欢乐颂》“阴差阳错成为经典”也是有趣,然而最引人关注的还是《大江大河》的影视化改编。

除此之外,讨论影视剧的真实性一直是观众乐此不疲的“工作”,尤其是历史剧和年代剧。被网友打出了8.9豆瓣高分的《大江大河》,自然也成为网友“考究历史”的重点,毕竟其聚焦的70年代距今不过50年,有证可考。

知名IP改编、全民爆款、有证可考的历史,一时间市面上关于《大江大河》还原历史的讨论达到了新高度。“偶尔一个镜头就能引起老人的回忆,一个文件就能让年轻人讨论起政治课内容”,也反向佐证了这一点。而该剧最大的“危机”也由此引发。

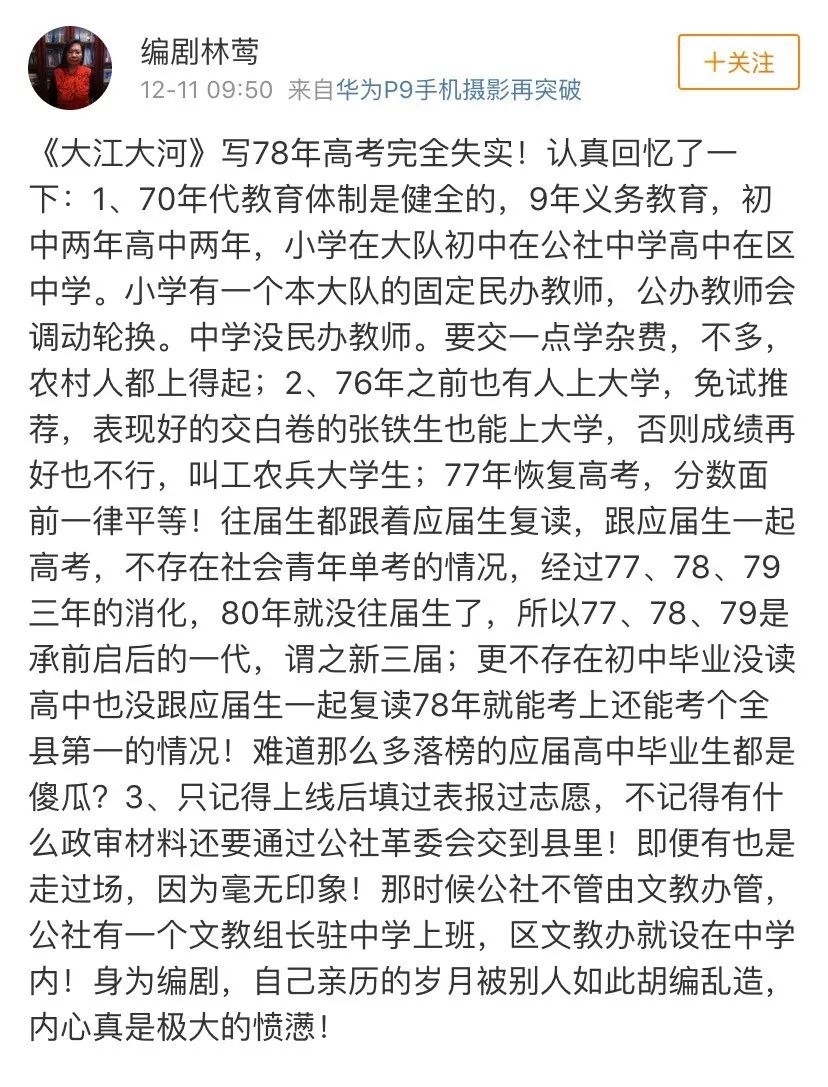

12月11日,该剧开播第二天,编剧林莺关于“《大江大河》写78年高考完全失实”的指正一石激起千层浪,之后《甄嬛传》编剧王小平、《铁齿铜牙纪晓岚》编剧、谷凯等人的相继入局力挺。网络上也迅速掀起了一波对当年高考政策的回忆,众说纷纭,接受艺术表达力挺者有之,不接受质疑者亦存在。

不过目前来看,这一争议并未发酵,甚至未对剧集产生太过负面的影响。“《大江大河》好看是因为大家感觉很真实,剧情、场景和人物的年代感都很真实,让人不跳戏;剧情逻辑严密,演员演技非常好,哪怕一个小配角,都不掉链子”,微信网友列举了该剧好看的原因,却并没有提及是否还原历史。

而这一点,也在豆瓣八千余条短评中可以窥见端倪。一点剧读整理发现,对于大数观众来讲,演员选择与演技、人物命运与选择,以及该剧挑起的关于时代的记忆和讨论,是观剧的三大主要看点,相比之下,还原历史反而没有那么重要,氛围或者感觉到了就已足够。

其实,关于历史和艺术作品的争议一直存在,近年来这种略显“畸形”的讨论更是发展到了极致。爆款如《延禧攻略》虽然高度还原了服装造型,但也因主角开挂引发了争议,如今《大江大河》上亦有如此争议,不过后者并未发酵,归根结底还是在于《大江大河》讲故事的“到位”。

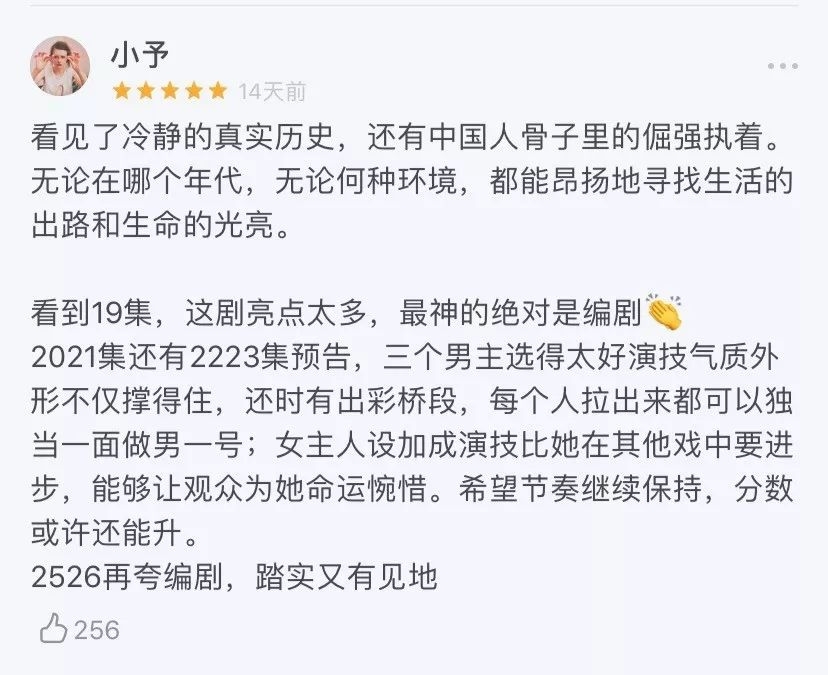

“看见了中国人骨子里的倔强执着。无论在哪个年代,无论何种环境,都能昂扬地寻找生活的出路和生命的光亮”,豆瓣网友的话或许可以视为《大江大河》最重要的意义。而之后,观众可以继续沉迷宋运辉、杨巡和雷东宝的人生,看他们成长,也陪他们成长。属于《大江大河》的高光时刻仍在继续。

评论