文|纪实观察 青山

在西安东郊的纺织城,为了记录了“旧城改造”发生的一系列故事,导演王杨带领团队,深入到两个纺织工人家庭长达6年。平凡个体的命运,中国几十年来的社会生活变迁,以及人与人、人与家庭、人与社会的关系变化都娓娓道来。

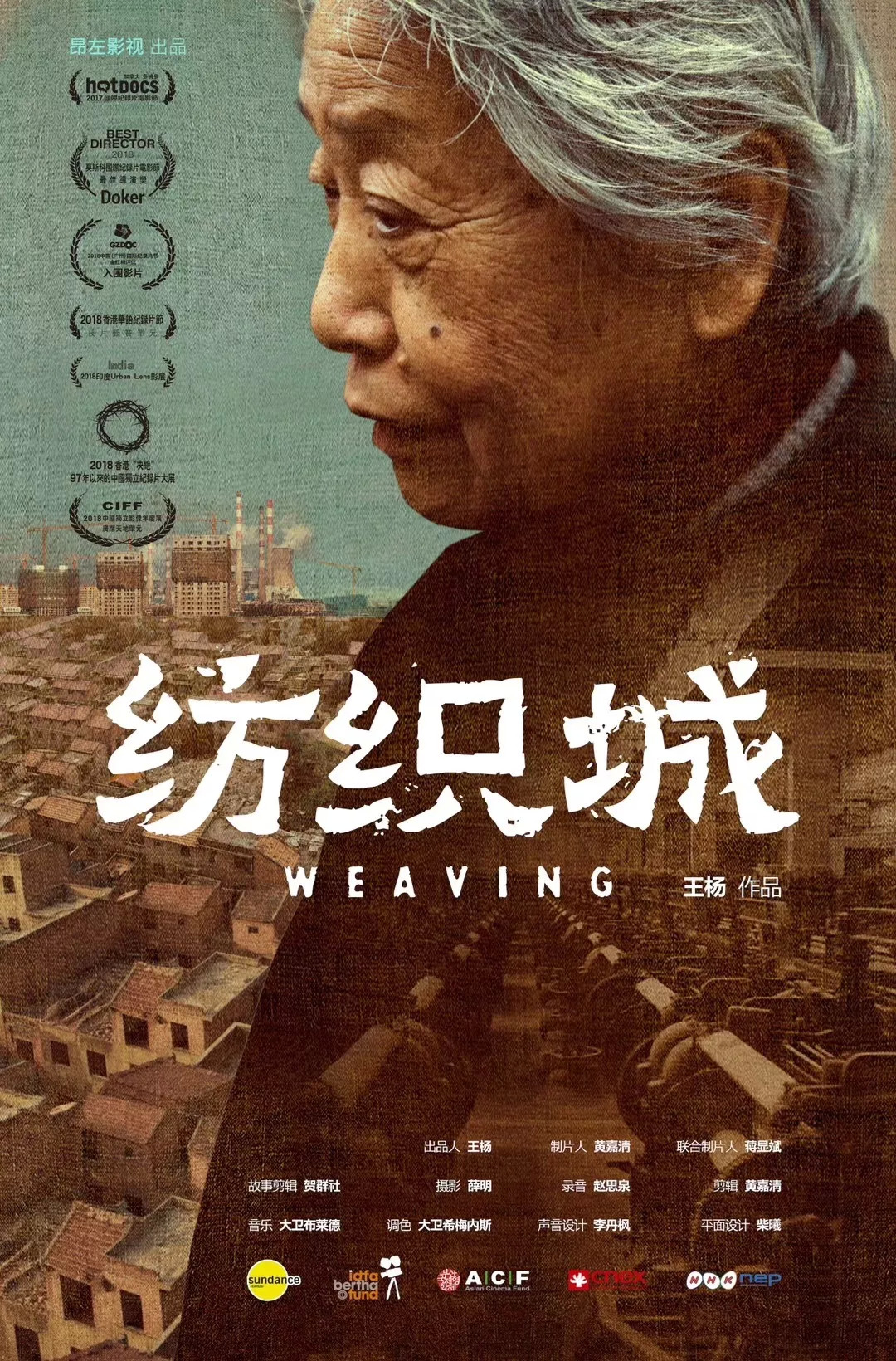

在刚刚过去的2018中国(广州)国际纪录片节上,纪录片《纺织城》入围推优影片名单,并在“金红棉”影展上进行了亚洲首映。《纺织城》影片展映过后,“纪实观察”(ID:jishiguancha)第一时间对导演王杨进行了专访。

人是第一位的,家庭故事反映社会问题

纪录片《纺织城》发生的背景,是中国社会发生巨大变迁的时代,城市的扩张、工业的升级等接踵而至,建于上世纪的纺织工业成了落后产能的代表,“纺织城”也变成了城中村。

“细节的力量,它能带反向带出来的东西,实际上要比你去直接讲述宏大的东西,给人的回味和意涵会更丰富。”王杨认为,在新一轮旧城改造中,“纺织城”面临着拆迁的问题,而在拆迁过程中,发生的家庭矛盾、社会矛盾以及人性的考量,是这个时代不可回避的议题。

《纺织城》从人出发,关注家庭矛盾,呈现了包括两代人、同代人等在内的七八层关系,正是这些内在细节关系,构建了矛盾冲突很大的家庭,从而以小见大,在家庭矛盾中折射出社会问题。

历时6年拍摄,《纺织城》从调研初期大概80个人物,提炼出了3个家庭的故事主线,最后甄选出张武旗、目彩凤两个家庭的故事。据王杨介绍,因为另外那个家庭他们花的功夫不比这剩下的两个少,但为了保证拍摄风格上的完成度,减少整个影片的基调冲突,所以最后的故事选择过程十分痛苦;另一方面,《纺织城》就是一个纪录电影,它有自己的容量,不可能把所有你想要的东西全部放进去,“当你发现这个影片撑的太大或者太复杂的时候,其实是一个很严重的问题,毕竟这样的项目,真正的落脚点是观众。”

介入还是旁观?这不是一个问题

《纺织城》中有一个小细节,影片的主人公之一张武旗在胡同里,拄着拐杖走着走着摔倒了,摄影师瞬间去搀扶老人,一定程度上介入了故事发生的过程,与一些主张“直接电影”创作方法的人是有冲撞的,有关“摄影伦理”的问题,王杨有着自己的理解。

“在那种情况下,摄影师的第一反应就是扶人,因为谁也不知道老大爷什么时候会摔倒,这个年纪的老人摔倒是一件很可怕的事情,当时把摄制组也吓到了。”王杨说,这其实是摄影师本能的反应,因为他们跟老人长期相处,有点像一家人的感觉。

某种程度上,记录“纺织城”的变迁,是导演给自己的一个怀念。王杨的姥姥家也在“纺织城”的自建村,他小时候经常跟妈妈回去住,自建村基本上都是片中那样的一个平房,大家都在一起,邻居都很走得很近的一个状态。王杨去拍那个地方的时候,有着自己的感受:“我太爱那个地方了,我现在有时候做梦还会梦到,虽然那个地方已经不在了。”

鉴于类似家人的这种感情上,“如果当你的家人,这么大年纪,然后突然摔倒的时候,我觉得这是个本能的东西,我也希望能够去体现出我们对这个问题的理解和判断,我认为我认为合乎情理的。”

所谓的这种完全客观的纪录片,王杨认为也是有问题的,因为不存在这个问题,摄制纪录片都是有主观的,这个就是你和他们之间的关系的一个总体结果。做出这样的反应,完全是一个真实的流露,也是一种表达、一种印证,“当时看这个素材以后,我觉得我们可能离我们想要的东西越来越近”。

音乐的使用要“小心”

《纺织城》的音乐创作是由加拿大的国宝级音乐家大卫·布莱德专门制作,他在制作纪录片《中国门》的时候,就跟王杨导演有了深入的合作。由于大卫·布莱德主攻的方向是古典和爵士乐,加上整部片子的基调不同于西方,在制作过程中,《纺织城》的配乐既大胆又克制。

最早的时候,王杨其实想如何能把美国的黑人音乐东西,能够和《纺织城》的生活结合。“比如之前想要黑人音乐中的小号,那种忧伤的、来自平民的东西但是后来觉得不太妥当,就做了一个尝试,现在影片呈现的是一个折中方案,它产生一个新的感觉,就不像传统意义上的抒情,甚至有点冷,这可能就是很适合的一种样态吧。”

“音乐的使用我觉得是非常要小心的”。一切美的东西,或者说有意思、有价值东西,王杨觉得首先是要合适。当你觉得合适的时候,你可能给他不同的逻辑,不管是美学的逻辑还是故事逻辑,还是人物的,还是生活的逻辑,音乐的使用也是要看合适二字。

《纺织城》里音乐的使用非常少,基本上除了开头和结尾,中间就有就一次有用——就在这个张武旗再回到他自己老家的部分,回望自己的人生。“这次的使用也是非常短而且又是无调性,所以这块我也很同意,就是说音乐的使用非常的要小心。”

除了正片部分,结尾出现的“纺织城模型”,其实最后那个音乐的使用,王杨觉得可以抒情。因为它已经不是正片的一部分了,所以在这部分音乐的使用也是非常小心的。

“当你想要去寻找一种抒情性的时候,或者一种浪漫主义的时候,你肯定非此即彼,现实性的东西往往会降低。”王杨说。

类型化,只是一种手段,不应该成为枷锁

《纺织城》的制作,采用的是与国际合作的方式,影片收到了国际多个纪录片节基金的支持,剪辑师、音效师和音乐都来自于国际团队,在这样一个背景下,再加上结构上的类型化倾向,《纺织城》更像是一个西方类型片。

首先,王杨认为纪录片的类型化倾向是一件“很可怕的事情”。但是,他认为与其在纪录片这块讨论类型化的问题,或者说某种套路的问题,倒不如讨论尊重创作逻辑更为重要。所谓尊重创作逻辑,就是首先要做纪录片该做的事情,比如说故事怎么处理人物和你之间的关系,就这些是一个基本层面,下一步才是说能不能用一些技巧让故事更紧凑、讲得更清晰。

通过这两步之后,这个影片最后一个结果是什么?那就交给观众了。

“可能每个观众有不同的感受,有些观众可能觉得说这个片子可能很自然主义,觉得很真实,人为什么觉得说他能看出来?这个里头这种斟酌,那是交给观众的部分。所以我倒是觉得其实纪录片,如果我们谈论的是创作型的纪录片,我指的是以艺术的标准来看的那些纪录片,我觉得到其实类型化倒不是很重要。”

就像纪录片节上阿里巴巴文化娱乐集团大优酷事业群副总裁干超讲的那样:纪录片有两层尊严,一层尊严是它不应该是为了钱,这就是它的艺术的高度,但另一方面纪录片也应该去获得它所应该呈现的社会价值。

“类型化的东西,纪录片是可以借鉴的,类型化它不是枷锁,而是一种手段。其实我们讨论类型化的结果,倒不如讨论我们如何能把片子做得更好。”王杨认为,不管是做创作作品也罢,还是说产品也罢,能让观众真正的喜欢并且能够推动人们去思考和改变自己的生活,我觉得这个这是共通的。”

其实,在创作纪录片的时候,创作者往往想的是怎么样能够把这个故事讲述好,既真实好看,又有温度。抛却了音乐、结构、拍摄伦理和类型化倾向这些专业性的研究术语,从影片的内容本身来讲,《纺织城》讲述的故事,虽然从一个个小人物出发,讲的是家庭问题,反映的却是中国大地很普遍的现实社会问题。在关系纷杂的故事线中,能够把故事线厘清且呈现地如此动听感人,这个纪录片就是成功的。

评论