文|车界微视

回看近几年合资B级车销量,除了凯美瑞有比较明显的销量波动以外,几乎所有的主流B级车都保持着比较平稳的走势。而说到中国品牌B级车的表现,其实也非常平稳,而这种平稳的结果便是一直都处于默默无闻的状态。

再把眼光放近一点,上个月大众迈腾、大众帕萨特、丰田凯美瑞、本田雅阁这几款主流的合资B级车销量都超过了1.5万辆,就连稍微逊色一点的日产天籁,销量也超过了一万辆。再看看中国品牌的B级车销量,除了博瑞GE新能源有三千多辆的销量以外,几乎就没有一款B级车能给车企带来销售利润,中国汽车行业的飞速发展也有十来年的时间了,为什么在B级车市场就没有中国品牌的一席之地呢?

品牌差距是老大难问题

在品牌营销上,中国品牌一直都比较弱势,味道极佳的餐厅难以做出国外那种档次感,各种精细手法缝制出的衣物也没有外国大牌响亮,而晚起步百多年的汽车工业更是如此。当然也有人反对:要是品牌有那么大差距,为啥热销榜上的中国品牌变多了?其实这样的结果和品牌的关系不大,如果把配置、价格都做到和同级别的合资车一个标准,买的人还会有那么多吗?

再具体说到B级车的问题上来。其实不止是中国品牌,就连一些合资品牌也被“区别对待”过,“三宝”中的起亚K5、现代索纳塔长年保持着5千辆以下的月销量,几乎就没有成为过主流车型;而标致508即便是加持了沃德十佳发动机,但自上市之初到退市都一直处于低迷状态;雪佛兰迈锐宝倒是能保持在万辆左右的销量,但几乎完全是靠5万左右的大幅优惠支撑起来的。试问,除了德系、日系两大阵营的B级车垄断式的市场占有率以外,苍天饶过谁?

经过在中国市场的长期热卖,德、日两大派系的B级车已经形成了其以具体车型的品牌价值,也就是说,迈腾、帕萨特、雅阁、凯美瑞是具体车型,但在某种程度上讲,其影响力已经比某个具体的品牌更有说服力。这些年,中国品牌说得最多的就是“赶超”,目前正处于“赶”的阶段,要拿正在处于成长阶段的产品和人家技术、市场、影响力都相当成熟的产品竞争,实力上的差距自然很明显。所以,B级车的品牌差距,中国品牌首先要做的就是把整体实力提上去。

核心技术还有待提升

不可否认,由于国家的开放性不断扩大,在有了更多学习交流的机会后,汽车工业在技术层面上有了很大提升。但细看近些年的汽车销量榜单,热销的中国品牌汽车无非也就是A级家轿和中低端SUV两种。其实中国品牌的进步,也大多停留在针对中低端消费群体这个领域上。

中国品牌对B级车也不是没有过幻想。东风A9其实借鉴了一些PSA的技术,但依然出现了质量问题,销量自然也就不怎么好了;传祺GA8在配置、价格等方面都不错,但依然有油耗高、质量一般等问题。再看看目前销量还算比较好的吉利博瑞系列,月销也不过上述几个主流B级车的零头。那合资B级车到底好在哪里呢?不说别的,消费者最能感受到的就是两个点:油耗、质感。

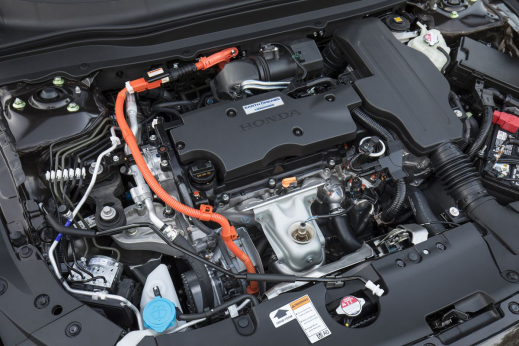

德、日两大派系的B主流级车目前百公里油耗最高的也在7L以内,工况最低甚至只有4L;而中国品牌中除了插电混动车型以外,百公里油耗最低的也有5.8L,并且实际油耗与工况油耗的差距更大一些。显然,中国车企在稍大功率发动机的节油技术方面还有比较明显的差距。

在质感方面,中国品牌B级车的内饰做工、用料没得挑剔,好些合资车都难赶上,但行驶质感就比较一般了。如何把B级车的运动性突出,而不是直来直去的硬邦邦的感觉,中国车企还有待解决;如何延长车辆的质感“保质期”,而不是过了一段时间开起来就像A级车的感觉,中国车企值得研究。所以,B级车的调教和各个组件的匹配上要求更加科学严谨,目前大多中国车企都有较大的提升空间。

写在最后

在B级车这个领域,以德、日两大派系为主导的合资车企统治市场的现象几乎从未改变。中国车企看到的不仅仅应该是销量上的落差,现有的几款“标杆”B级车,动不动就拿出一个“沃德十佳发动机”来炫耀,说到底,技术上的实力才是B级车领域最具竞争力的资本。

评论