文|影视前哨 何天平

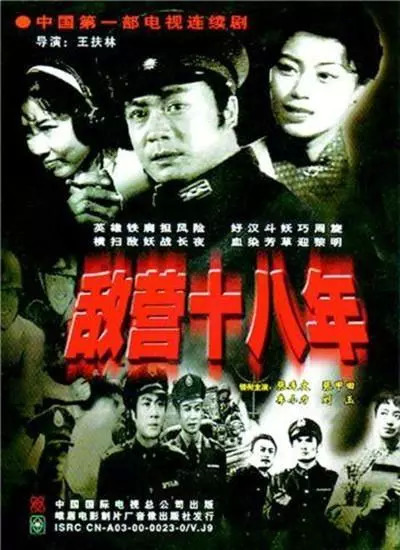

中国电视剧走过一个甲子,取得实质的进展却是在改革开放之后。1981年,中国第一部电视连续剧《敌营十八年》诞生,电视剧作为一种独立的文艺创作开始开始走入千家万户。上世纪八九十年代是国剧之路的一个全盛时代,作为重要大众传媒手段的电视开始承载更多关于思想和文明的意义,因而,伴随着四大名著陆续的荧屏落地,这一时期的电视剧所印迹上的精英色彩至今让人缅怀。

但事实上,改革开放40年以来的中国电视剧其实并行循着两条线索往前走:除了不断精致化的美学演进,还有不断世俗化的文化演进。国剧走到今天,已然成为最具有国民基础的一种大众文化,如何贴近底层叙事、如何共情社会生活,则构成了理解电视剧文化变迁的另一重要维度。

平民剧的勃兴,是个中重要缩影。伴随上世纪八十年代中国影视中心自广东不断北迁的过程,北京作为无论在行业意义或是文化意义上都颇为“有戏”的地缘,无疑构成了具有叙事典型性和显著性的空间。因而,一批以京城为叙事背景、紧扣北京文化风貌、反映北京社会生活的电视剧陆续涌现,直到今天依然方兴未艾。不断壮大的京味剧,虽只是中国电视剧类型化发展的一个微缩切口,背后呈现的却是国剧市场和国剧文化变迁的重要剪影,更是时至今日我们探讨电视剧创作方法论的重要来源。

从郑晓龙说开去

京味剧自成一派。虽然如今依托地域特色的类型剧创作层出叠见,海派剧、东北喜剧等也都独树一帜,但要论过往,京味剧对中国电视剧市场有着最直接、持续的拉动作用。

导演 郑晓龙

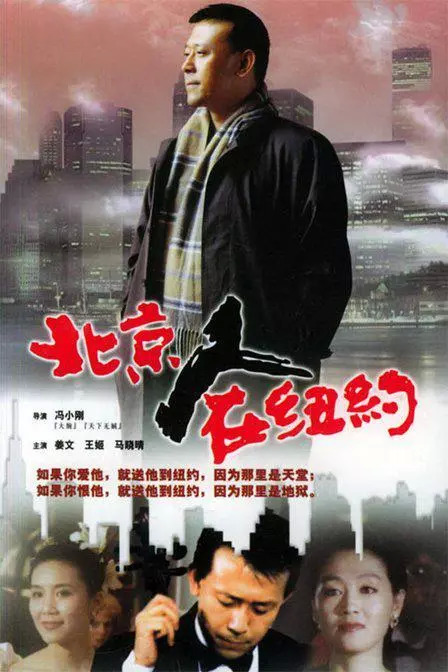

郑晓龙导演是中国电视剧市场绕不开的一个重要人物,也是京味剧创作的先行者之一。他出生在北京,从《四世同堂》《编辑部的故事》《北京人在纽约》开始,制造了一系列京味儿浓郁的经典荧屏记忆。作为国剧黄金时代的第一批拓荒者,郑晓龙的创作覆盖多种类型创作,自己也涉足多种创作身份,尤其是在上世纪八九十年代推出的作品,开创了许多的“第一次”:《四世同堂》是彼时篇幅容量最长的剧,《编辑部的故事》是第一部连续剧性质的喜剧,《渴望》让家庭伦理剧第一次获得万人空巷的影响力,《北京人在纽约》走出国门、走上电视剧市场化的路子,成了北京电视艺术中心第一部盈利的作品……

这些特殊性的背后,其实都印迹有一个共性标签——“京味”。尽管我们也许不会将其视作某种不言自明的类型语汇,其影响力在今天看来也并不如那些盛极一时的通俗流行剧,但如郑晓龙自己所言,“好的文艺作品应当是当代的一面镜子,真实反映这个时代。”京味剧,就是一个颇为理想的载体。

这当然也跟电视剧事业的某种“结构”有关。彼时跟郑晓龙的名字挂在一起的,还有一个机构:北京电视艺术中心。其不仅是中国大陆第一家电视剧专业单位,也是中国最有影响力的电视剧专业制作单位之一。上世纪八九十年代的国剧经典,有相当一部分出自这个机构之手,以郑晓龙、赵宝刚、尤小刚等人为核心力量,这个诞生于北京、发展于北京的国剧摇篮成了名副其实的京味剧培育地。除了上述提及的作品,还有如《过把瘾》(1994年)、《无悔追踪》(1995年)、《一年又一年》(1998年)、《贫嘴张大民的幸福生活》(1998年)等,都是非常具有代表性的作品;连同后续其他创作者/机构陆续推出的精品剧集,如《闲人马大姐》(2000年)、《大宅门》(2001年)、《空镜子》(2002年)、《家有儿女》(2005年)等,一并构筑起了中国电视剧黄金时代的重要侧面,也为国剧市场的发展做出了极大的贡献。

“京味”背后是一种典型的现实主义创作

毫无疑问,京味剧的“历史”几乎伴随着改革开放以来中国电视剧轰轰烈烈的前行轨迹同行。上世纪八九十年代以降,从“奇观”到“平凡”的转向,就在电视剧世俗化的过程中逐渐得以落地;浸润在不断勃兴的大众文化和流行文化当中,所谓喜闻乐见,就构筑起了大众文艺的“国民性”。

在这个让文艺创作不断走向民间、走向大众的过程里,作为平民剧最典型代表的京味剧,当然并不止于生活里的油盐酱醋、一地鸡毛,它的江湖是“没有规矩不成方圆”,关乎“北京”这个地缘关键词的文化线索是礼数、是秩序、是“理”与“面”的调和。四合院里的街坊密语,皇城根下的吆喝叫卖,老炮儿、胡同、京腔……这些京味场景和符号的背后,是创作对社会生活的描摹勾勒,更折射出国剧一以贯之的“现实主义”传统。

想起《贫嘴张大民的幸福生活》里主角张大民的饰演者梁冠华说,“生活中真正的问题,还是得通过创作中对生活的无限逼近来加以回应”。京味剧的好,或许并不囿于某种文化独特性的好,更在于一种“现实主义”的好。也因为如此,藏在《贫嘴张大民的幸福生活》里的美,或许粗粝,却异常真实。

过去一个阶段中,中国电视剧市场总会用“悬浮剧”描述一种不断被壮大的行业积弊:在流行文化释放着无远弗届影响力的今天,有如京味剧这样质朴却扎实的平民剧身影正在不断“消失”,取而代之的是去社会历史、去现实意义的叙事不断走热,以假想性的方式介入着中国电视剧面向所有观众,甚至面向全球的内容生产。伴生而来的问题是最能镜像社会生活的电视剧变得无根无源,难以让人真正共情。

但欣喜的是,过去一年间,我们又看到了以京味剧为代表的平民剧的“复兴”,以鲜亮的模样重回大众视野,再度成为人们茶余饭后的重要谈资。从《情满四合院》到《芝麻胡同》,从《生逢灿烂的日子》到《正阳门下小女人》……“现实主义回归年”里,关于京味剧的想象还在延续。

评论