4月25日这天,大四学生子林几乎一整天都在路上奔波。从北京出发的火车上下来已经是下午4点,他提着行李箱直接赶到位于上海新天地的朗廷酒店,一场专门面向LGBT的人才招聘会正在这里进行。子林给在场的参会企业Uber、欧朋、星巴克、欧莱雅、淡蓝网都投了简历。晚上10点,他又匆匆返回北京。

子林的同学中没有一个知道他去上海到底做了什么。他与当天在场的600多位应聘者有着一个共同的身份——“LGBT群体”,即女同性恋者(Lesbian)、男同性恋者(Gay)、双性恋者(Bisexuality)、跨性别恋者(Transgender)。由于种种原因,他们中的大部分人在职场中都不同程度地隐瞒了自己的性取向。

公益组织爱白文化教育中心在2013年5月17日的“国际不再恐同日”当天,发布了一份《中国性少数群体的职场生存环境在线调查报告》,称调查中大多数企业员工中有5%-10%属于LGBT人群,其中仅有6.29%的受访者会在工作中完全“出柜(公开自己的性取向)”。

毕信乐(Steven Paul)是一位在中国居住了9年的美国人,能讲一口流利的中文。他所创办的“上海同志商务”是这次LGBT人才招聘会的主办方。他告诉界面新闻记者:“没有比招聘会更好的渠道了,这样既可以促进LGBT群体的公开度和形象,还能帮助企业获得优秀的人力资源。”

9年前毕信乐刚刚来到中国时,他发现身边的同志朋友都在职场中苦寻借口,以逃避这个话题,甚至不惜“形婚”寻求集体的认同感。这让他对中国同志在职场中的压抑状况感到绝望。为了推动LGBT人群在职场中的平等权益,他在两年前成立了“上海同志商务”,希望能通过与企业的对话与合作,鼓励职场领袖公开身份,高调亮相。

这样的观念无疑会面临重重阻碍,在毕信乐微信的个性签名中,他用中文写道,“知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。”

拒绝与不理解是毕信乐经常遭遇到的状况。在这次LGBT招聘会上到场的企业,除了合作伙伴淡蓝网、看准网、朗廷酒店以外,其余应邀前来的14家企业,无一例外全部都是外企。

“所有你能想象到的国内知名企业,包括一些大型互联网公司,我们都邀请了,而他们之所以拒绝,主要还是因为管理层的观念比较传统,他们觉得没必要这么做。”毕信乐对界面新闻记者说。

未必是诚意不足,只是争取同志平权时间尚不久的中国,这些中国公司不知道该如何入手。由于绝大多数外企在总部就有针对LGBT群体完善的培训与福利机制,它们在中国的分公司内部推进相关议题时能有所借鉴。

总部位于挪威奥斯陆的软件公司欧朋(Opera)是这次LGBT招聘会的参与企业之一。“今年4月我们得知有这样一个招聘会时,当下就表示非常支持。作为一家国际性的互联网公司,我们本身的招聘政策就是尊重多元化,平等对待每一位应聘者,无论他的性取向是什么。”欧朋中国的人力资源副总裁何剑告诉界面新闻记者。

欧朋公司对待LGBT群体的包容态度直接体现在公司福利上。在欧朋,员工只要取得合法婚姻,不论是同性还是异性,都可以享受到婚假、医疗保险等相关福利。尽管欧朋在中国由于法律问题还无法落实这些方案,但欧朋方面表示,愿意在政策范围内为中国地区的同性伴侣提供最大程度的帮助。

而另一方面,基于人才竞争的日趋激烈的人力资源压力,许多公司也希望通过多元化的招聘会,增加找到理想员工的几率。这也是Uber为什么也出现在了这场招聘会上的原因。

“Uber招聘的重点是想得到市场上优秀的人才,我们在公司内部不会有任何歧视的态度,活动结束后我们在微信上发了很多图片和文章,公司员工都觉得这种活动非常赞。”Uber中国招聘专员林妍璐对界面新闻记者说。

作为打车软件的“鼻祖”,Uber曾在总部美国旧金山举办过一场“Uber wedding”的营销活动,在去年6月的“同志骄傲周(Pride Week)”期间将车辆刷成象征同志的彩虹色,为同志情侣提供婚车业务。

尽管没有在LGBT招聘会中现身,但在中国争取同志平权的各种活动里,中国企业其实并未缺席。

“如果说针对LGBT群体的公司内部政策和培训项目,外企肯定做得更好;但要说到市场推广项目,国内的企业反而比外企强。这是很有意思的一个现象。”毕信乐这样总结到。他认为外企无法像民营企业那样透彻地洞察到中国社会的变化,因此在面向国内市场的推广策略中依旧趋于保守。

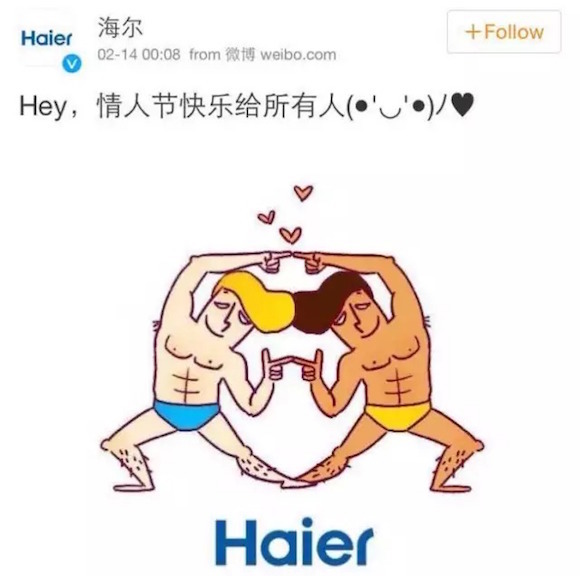

去年2月14日情人节,淘宝、美团、海尔、魅族、蜻蜓FM等中国公司有多项针对LGBT人群的营销案例,淘宝网甚至还在今年的情人节中办了一个免费送同志情侣前往加州举行婚礼的营销活动。

当然,这样做也有风险,比如针对LGBT群体的营销活动可能会造成异性恋者用户的流失。所以,这些完成了同志营销策划的中国公司往往也不希望媒体对此有过多的报道和关注。

这种矛盾的状态渗透在公司的内内外外,对于LGBT人群来说,更直接的影响来自职场。尽管中国社会对于LGBT群体的态度逐渐趋于包容,可在职场中出柜依然是一个充满风险的选择。除了可能要面对的孤立、排挤等间接性歧视以外,甚至会因此影响到未来的晋升空间。虽然公司在招聘时不会有性取向层面的明文要求,但在面试过程中会对应聘者的处事风格有一些“隐形规定”,尤其是一些中高端管理层职位,如果应聘者身上的同志特征太过显性,公司会考虑到这是否会影响跨部门的协调与合作。

Shane目前在某招聘类门户网站工作,从外套到镜框一身黑色打扮的她是一个典型的Tomboy(穿得像个男孩的女孩)。她曾有过一次失败的求职经历。两年前Shane去某家娱乐公司面试的时候,对方的HR一见到她,“明显地愣了一下,可能没有想到我会是这样一个形象,我当时就觉得不妙,之后的面试环节也能感觉就是走个过场。”

尽管对方没有给出面试未能通过的真实原因,但本身就从事招聘工作的Shane也能够体会到公司的想法:“第一印象很关键,对方在认定你是LGBT之后,可能只会看到你的身份带来的负面影响,甚至会忽略你的工作能力和经验,所以LGBT群体在面试环节中还是会面临很多困扰。”

而在国有企业当中,由于工作氛围更加保守,“出柜”更被视为一种职场大忌。di小姐现在在上海某机关单位的行政部门工作,她也来到了此次LGBT人才招聘会上。谈及为何想要跳槽,di小姐说:“一方面是机关单位的工资太低,一方面在单位里接触的人都实在太过传统了,像我之前在私企也工作过一段时间,单位里气氛就很轻松,我也不避讳让玩得好的同事知道我是Les,在机关里就不可能这样。”

di小姐将微信朋友圈设立了分组,当发一些和同性伴侣之间比较亲密的照片,发送之前会将机关单位里的同事屏蔽,“他们和我的父母一样,都待在微信里一个被屏蔽的分组里。”

和di小姐“部分出柜”的状况不同,在常州一家私企从事销售工作的Alex近乎苛刻地隐藏着自己的性取向,他认为在工作场合中“出柜”不仅会生出很多事端,还会给家人和朋友带来伤害。他向界面新闻记者这样形容他是如何掩饰自己的“同志”身份——“我在单位的一举一动,包括走路的姿势、说话的语调都是会非常注意的,我相信现在身边任何人都不会知道我是Gay。”

像Alex这样处在“深柜”的同志并不在少数,为了能让他们在职场与社会当中的压抑状况得以改善,越来越多的公司、公益组织、甚至个人已经开始采取行动。IBM公司早在1996年就推出同性伴侣福利计划,并成立了世界上最大的不同性别取向员工网络组织——“同性恋、双性恋、跨性别员工联盟组织(Employee Alliance for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Empowerment,简称EAGLE)”,2010年该机构在大中华区开设分部,旨在加强对中国地区LGBT员工联系和支持,提高公司的包容氛围。

所处的行业对LGBT群体是否选择出柜也有颇大的影响,不同行业之间对LGBT的认知程度、包容度有着巨大的差异。猎头公司Lloyd Morgan Executive信息技术管理及销售行业经理殷博来称,在他经手的案例中,没有遇见过应聘者是同志的状况。“也许会有,但也都是hide(未出柜)的状态。”他说。

但与此同时,在时尚、设计、艺术等相关行业,“同志”身份反而能为求职者增色不少。Lloyd Morgan Executive零售奢侈品行业经理沈佳婕说,在应聘视觉陈列、奢侈品店铺管理、市场公关等功能性岗位上,客户会倾向于选择同志身份的面试者,“因为这个群体不仅个性普遍比较细腻,同时具有良好的时尚触觉与审美眼光,这些特质都是时尚行业所需要的。”

不少来参加LGBT招聘会的公司找到了满意的人选,欧朋人力资源副总裁何剑告诉界面新闻记者,在应聘者中已经找到了不错的求职对象,接下来的面试等环节将会并入正常的招聘管道。而事实上,大多数接受了我们采访的应聘者也都表示,他们并不需要被特殊对待,只是希望在面试以及今后的职业发展中,能够拥有一个公平竞争的机会。

2014年12月,上海同志商务在其一周年庆典活动上发布了《中国首届LGBT群体社会环境调查报告》,报告对2400名来自不同城市,年龄18岁以上的中国公民进行了调查。结果显示:中国人对于LGBT人群的态度越来越积极,其中80%的受访者认为,同性恋者应该享有总体平等的就业机会(52%强烈赞同, 28%比较赞同,5%反对)。

除了在职场中具有优势以外,LGBT群体背后衍生出的粉红市场(Pink Money)也越来越成为大公司竞争的对象,特别是在中国,这一领域的需求如同一个亟待开采的金矿。LGBT资本(LGBT Capital)创始人保罗·汤普森估计,全球的粉红市场价值高达3000亿美元。而Uber中国也认为,LGBT群体更注重追求生活的时尚感和品位,是Uber希望能够精准定位的一个市场群体。

无论从法律到社会舆论,LGBT群体在中国面对的困难仍然重重。直到2000年,中国才将同性恋从精神病目录中删除,实现了同性恋非病化。但除了公司,加入消解误会和偏见的人也越来越多。4月23日,一组中国同性恋首次群体出境的视频和组图占领了多数人的社交网络。这组名为《从黑夜到白天》作品由1988年出生的马婧和其男友拍摄而成,用影像的方式记录了中国11个城市48名同性恋者和他们的家人,目前在新浪微博当中的点击量已突破百万。而在网易“看客”频道中,这组图集得到了7.3万条评论。

“LGBT群体在中国正在慢慢被大家接受,就好像刚刚经过凌晨3点半,虽然离白天还有一段时间,但至少走出了完全的黑暗。”Shane说。

(应采访对象要求,子林、Alex、di小姐和Shane均为化名。)

评论