文|纪实观察 程式

寺庙中的烛火被点亮,梵音渐起。上至满脸皱纹的老人,下至年轻力壮的牧民、僧人,他们都在诉说着格萨尔王在心中的位置。

影片的开头,无华丽的炫技,只有静水深流般的娓娓道来。

艺术无非是时空的魔术,而纪录片尤重时间。

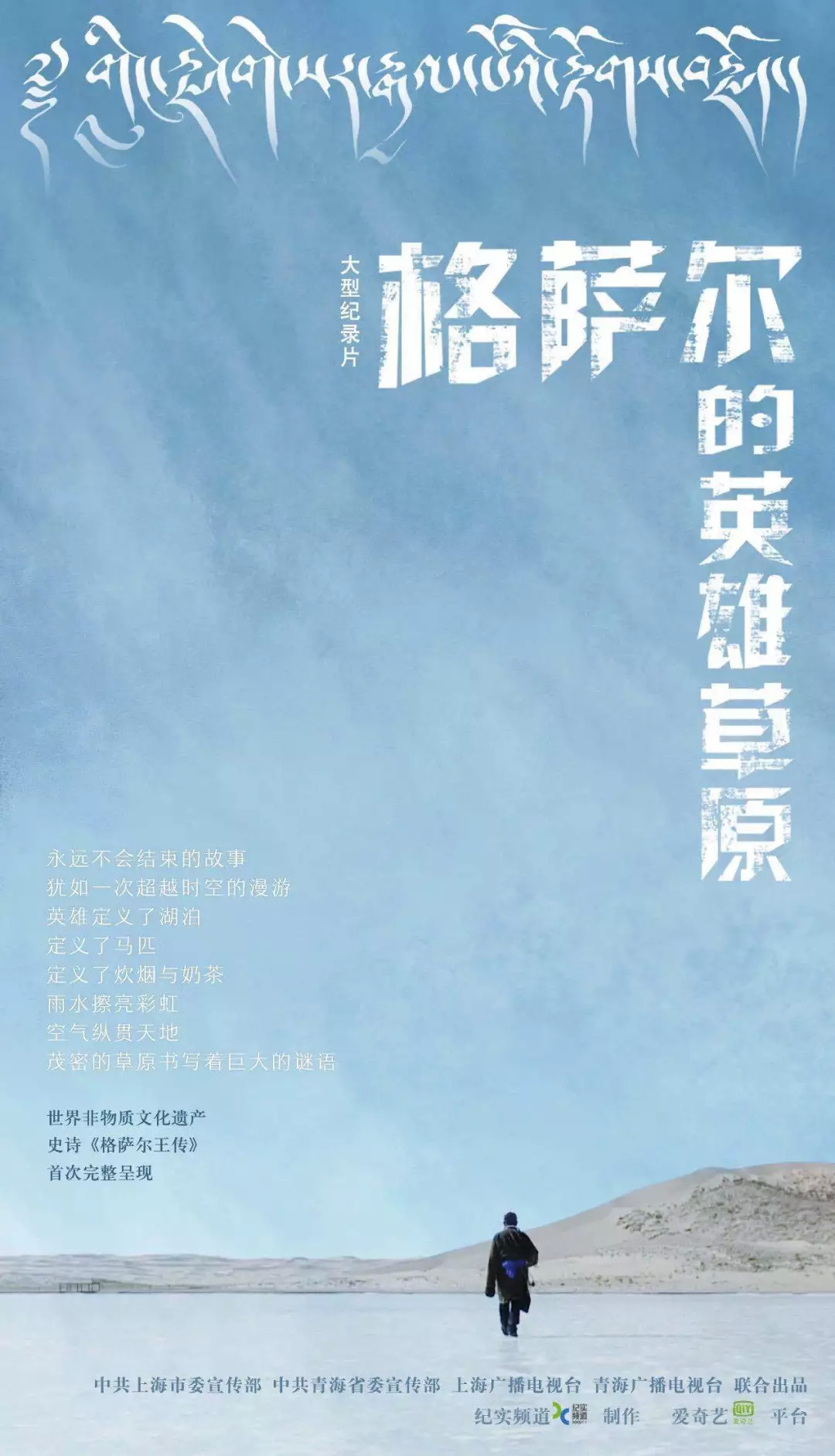

近日,由上海市委宣传部、青海省委宣传部、上海广播电视台、青海广播电视台联合出品的纪录片《格萨尔的英雄草原》上线播出。三集的故事,既有青藏高原独特的地理形态,又有草原文明的民族信仰,格萨尔的文化版图第一次如此完整清晰地呈现在电视荧屏之上。

三集与巨大的谜语

“格萨尔王真的无处不在。”

导演组第一次踩点,来到青海省果洛州,发现遍地都是“格萨尔机场”“格萨尔宾馆”,甚至县城的加油站前也冠上了“格萨尔”。

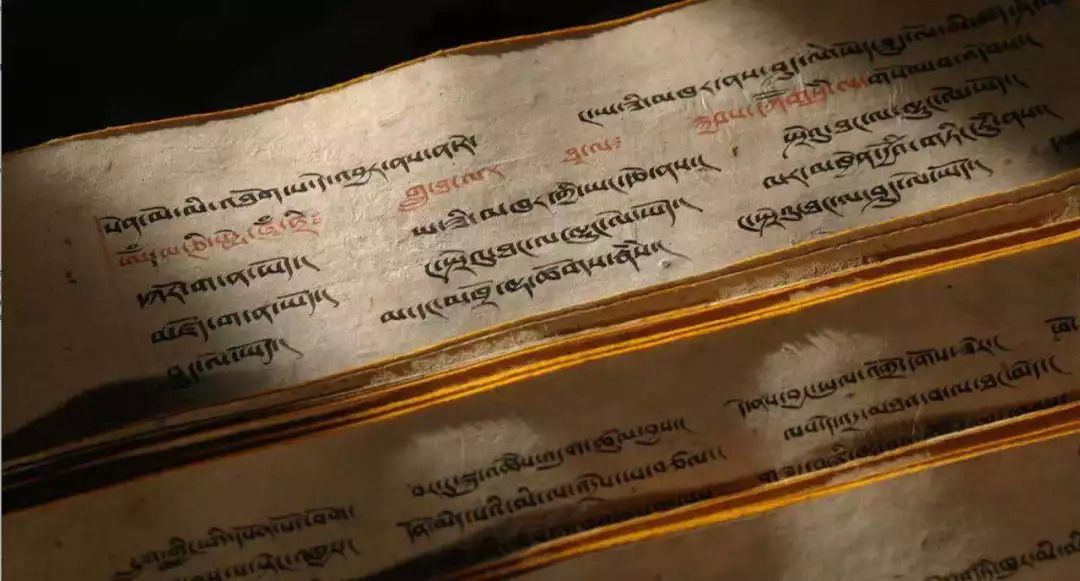

不仅遍布在物理空间,在文化脉络中,《格萨尔》史诗已经有120多部、100多万诗行、2000多万字,仅从篇幅来看,已远远超过了世界几大著名史诗的总和。更重要的是,它是“活态史诗”,还在不断地生长。

《格萨尔》史诗抄本

“它是诗歌,是历史,是藏族社会的百科全书,说是一块难啃的硬骨头,一个‘巨大的谜语’,毫不为过。”总导演、总撰稿李涛尽管拍过不少人文地理类型的纪录片,但《格萨尔的英雄草原》依然让他有了“一窥”的欲望。

但在“巨大的谜语”面前,如何化繁复为精要,让普通的电视观众也能走进史诗的脉络呢?

从2016年的夏天开始,上海纪实频道的5支摄制组先后来到藏区,青海、西藏、四川、甘肃等地的雪山、草原、牧区、峡谷、江河等都留下了他们的足迹。

果洛,海拔4000米以上,大雪纷飞。

为了拍摄一场传统的藏族婚礼,分集导演张艳芬开车十几个小时前往藏民家中,“鹅毛般的雪花打在脸上的刺痛感觉,山路上车轮不停打滑的惊心瞬间,至今都成了难忘的记忆。我们尽力了。”

摄制组在暴雪中拍摄

他们认为“苦和累”是标配。分集导演史嘉年为了拍摄到传说中的格萨尔时代的兵器、配饰等宝物,也在汽车颠簸了6个小时后到达青海玉树州,一个修建到半山腰的寺院。“我们经历过路面塌方车上没水没粮,在零下十几度的草原搭简易帐篷和衣而睡,也有因语言不通带来的误解甚至驱逐……藏地拍摄,每个纪录片摄制组都有一把辛酸泪。”而分集导演董洁心在拍摄过程中,也曾因为缺氧造成的头痛不时袭来,伴随着高原反应产生恍惚之感。

“你要对得起电视机前为你的节目花掉自己时间的人。”李涛说。

摄制组在拍摄雪山

于是,即使在经历了长时间的高海拔拍摄后,整个团队又进入了更为漫长的后期阶段,从文稿到剪辑、到配乐,无数次的推敲斟酌与推倒重来。

整个团队有他们纪录片创作的“独门绝技”,经历了热爱、爬梳、披沙拣金等过程,当他们面对上万公里的苍茫草原、面对浩瀚繁复的史诗长卷,仍然能“像一个外行一般沾沾自喜,像一个行家一样从容不迫”。

他们的成果很快得到了行家的肯定,青海省格萨尔研究所所长、藏族学者黄智说:“这么大的文化现象浓缩在三集里面,区域的跨度大,从史诗到艺人到专家的跨度也大,民族特点、格萨尔文化的特点、大文化、大生活、大草原、大美景、国际的研究,都得到了充分呈现。”

警惕“好看的东西”

拍摄之初,创作总监康健宁便提醒——“要警惕那些在一般人看来好看的东西。”所以纵使导演们在前期拍了很多好看的东西,也不得不忍痛割爱。

联合总导演、制片人刘丽婷说:“蓝天白云、青草繁花是我们认识的最美的雪域高原,它只有短短的两三个月。但这是全部吗?绝不是。我们更想展现的是真实、严酷的高原,高冷苦寒,人与自然休戚与共。”

《格萨尔的英雄草原》两个联合总导演,一个是做深度报道出身,一个是新闻专业毕业,做起纪录片来,眼睛里也自然容不得虚的东西。

在高原的冰川前,刘丽婷对摄像说:“我要的是不是形象片的那种美,是诗意的美。”

一方面,他们用学术的精神一头猛扎进与格萨尔有关的各种信息。四季风景、说唱艺人、民俗生活等都成了《格萨尔的英雄草原》记录的重点。除了高原上的拍摄,在北京等地,他们也采访了大量的格学、藏学、文学、人类学、历史、地理等专家学者,拍摄了众多珍贵的格萨尔史诗文献。

在李涛看来,格萨尔不需要悬念,只需要“深描”,“格萨尔是一个巨大的藏民族文化存在,也是我们这部片子的核心竞争力,对于创作者来说,你需要的是保持足够的敬意,靠近它、倾听它、吟唱它,而不是制造什么故事,拗造型。”

整部纪录片都试图去结构和回答有关“格萨尔”的真问题,例如第二集《荣耀之光》回溯《格萨尔》史诗的起源、传播和传承,从历史的角度阐述《格萨尔王传》的价值和影响。

另一方面,纵使概念性的东西容易“高冷”,整个创作团队也都在试图找到一种更新鲜的表达,让格萨尔更完整立体地呈现出来。第二集聚焦中国藏学家任乃强和法国藏学家亚历山大·大卫-妮尔两人研究的过程,其中任乃强花费了巨大的精力,翻译整理了历史上第一篇史诗《格萨尔王传》的汉译本,对于格萨尔的研究,也成为他毕生的事业。这些故事都不过是格萨尔的辉煌之下生动的注脚。

同时,我们还能看到《格萨尔的英雄草原》的创作者在片中呈现的文学性,似乎与格萨尔史诗是一脉相承的,第一集的结尾这样写道:“格萨尔仿佛早已镶嵌大地,存在于每一方山水和每一株草木之间。这里的人们说,高原的雪山是他的身躯,高原的河水是他的血液,高原的风则是属于他的呼吸。”

总撰稿李涛甚至还为那些“吟游诗人”们写下了诗歌——

“你走着 一路采摘着那些花朵

又随意播撒着它们的种籽

你不知道什么是寂寞

你只要歌唱 你只要挥挥手

漫天的星斗 耀眼的雪峰

嫩得像少女面庞的草原

还有野马群

便轻易向你臣服”

“文学性不能简单地理解为辞藻丰瞻,或者大抄资料,掉书袋,而是对精神世界的关注与情感世界的挖掘。”李涛认为,走深化的路,比表面的强,酥油花、青海湖之类,再精彩,也是祖国大地红烂漫,无头苍蝇,费力不讨好。

克制,且有分寸。深刻,又动人心。大抵是当下纪录片最为珍贵的特质吧。

纪录片不一定要“热”下去

格萨尔史诗被称为一部伟大的活态史诗,因为在今天的草原上,依然有众多的“吟游诗人”在代代相传,从平均年龄不到十岁的格萨尔童声合唱团,到“写不完格萨尔故事”的格日尖参,从德尔文史诗村,到格萨尔马背藏戏团。

实时发生的故事总是充满魅力。

纪录片的第三集《吟游诗人》将镜头对准了生活方式巨变下的藏区说唱艺人。

拍摄艺人说唱格萨尔

拉萨的仲康藏餐馆,邀请说唱艺人前来表演,艺人的说唱帮餐馆招揽了不少顾客,餐馆的收入也资助了多位艺人。而四川的唐卡画师拉孟,用自己的绘画收入资助四十多个孩子学习画唐卡,让格萨尔唐卡这个藏族文化艺术的瑰宝能代代相传。

在前期拍摄结束后,团队在青海开了一次脚本征求意见座谈会,青海省委宣传部文艺处处长王永昌说:“此片从创意策划,直到今天的素材和脚本,是弘扬民族文化,展示中华民族源远流长的民族自信的生动案例。”

在纪录片创作愈加热闹的当下,各种题材类型的作品不断诞生,也有不少取得了流量的关注。格萨尔这样的题材,对于今天的主流纪录片观众或许是不讨好的,但李涛相信,这样一部作品,会有它自己的观众。

“我们不过是想,怎么能和自己从前做的东西不太一样,而不是如何交差。”李涛说。

阿尼玛卿山下的牧民

翔实、客观、有温度,对民族文化的新鲜表达,都勾勒出这部纪录片完整的样貌。

据悉,团队已开始进行英语版、藏语版的制作。虽然在国际传播的道路上还有很多未知数,但真正的内容宝藏却会永远有价值。李涛表示:“就得给人家看有你鲜明烙印的东西,思想性自不待言,审美的追求也不能忽视,纪录片如果能够持续‘热’下去,没有自己的美学构建,恐怕是走不远的。”

评论