文|造就

《流浪地球》,一部末日灾难型科幻电影,它掀起的舆论热潮,以及在网络上制造出如此两极化的观点撕裂、信息鸿沟,令人有些始料未及。

电影剧本内容的科学性如何,人物形象是否立体鲜明,最后牺牲空间站背水一战拯救全人类的选择是否理智?应该给这部电影打几分才算合理?它是否当得起“开启中国科幻片元年”的名号?等等问题,都在不同程度上迎来了热烈讨论乃至激烈争辩。

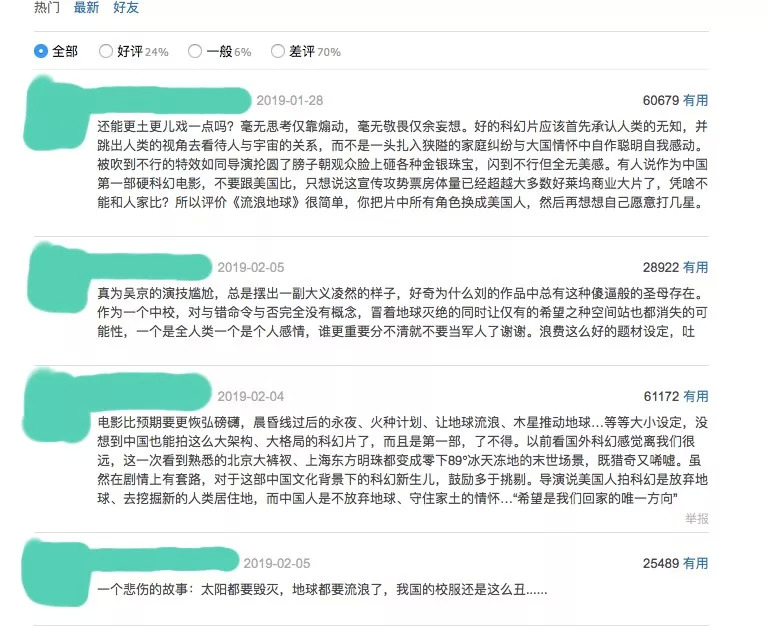

伴随着网络上的这些争辩,《流浪地球》还迎来了混战般的打分场景。在国内相较而言最具知名度的评分网站豆瓣上,它经历了从开局的8.5分到当下7.9分的跌幅,在其评分页面上呈现出大量一星负面短评被高赞、前置的局面,甚至有用户反映某些高赞好评改成了差评,这些纷杂的现象,也让豆瓣走上风口浪尖。

《流浪地球》在科幻文化、电影行业、社会舆论等不同方面所引起的巨大反响,使得它成为了一个具有多重意味的文化符号,我们想通过呈现不同行业、不同领域的观点,对这一符号进行多维度解读。

科学性是科幻小说的硬标准吗?

首先我们想问的是,应该要求科幻电影/小说与现实科学原理完全匹配吗?

科幻作家陈楸帆对此做出了回应,他认为在科幻作品里挑“科学硬伤”的必要性不大,“对于科幻作品来说,最重要的是在假设之下的叙述逻辑上的自洽(这里指逻辑上的能自圆其说,而不是逻辑严密到天衣无缝)。对于部分观众来说,挑剔科幻作品中的‘硬伤’可能是一种乐趣,但将其上升为硬性标准,那将会成为束缚科幻作品创作的枷锁。这是没有必要的。”

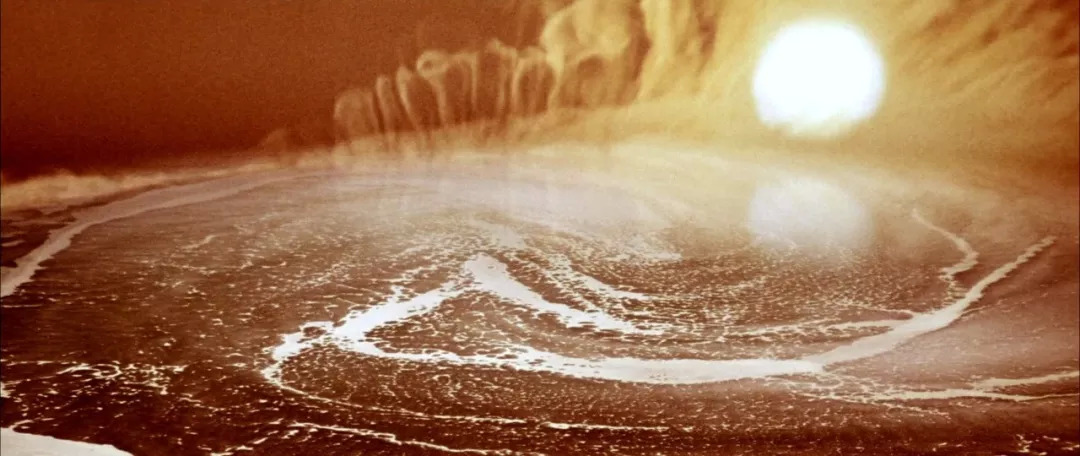

毕竟,如果用硬性的科学标准来衡量,很多科幻迷心目中的经典作品都不能及格,也将不存在所谓的“硬科幻”一说。比如被誉为“现代科幻电影里程碑”的《2001太空漫游》中带着神秘寓意的黑色石碑,以及被誉为“元科幻”的《飞向太空》中的索拉里斯行星上的海洋其实是行星大脑的设定,这些都无法用现有科学解释清楚,但却并不妨碍它们成为伟大的科幻作品。

△《2001太空漫游》

△《飞向太空》中的索拉里斯之海

而曾来过造就演讲的几位天文科学家们也表示,科幻文学的本质是文学,而不是科学,所以不必拿严谨的科学来要求它。

对于科幻,文化学者戴锦华如此评价说:“科幻本身构成了一个非常广阔的光谱,其最极致的一端就是哲学。它在现代哲学所不能允许、不能成立的疆界之外,去思考生命、世界、人与万物。”

当我们片面地以科学、理性这一标准来严格要求科幻作品时,这其实是自启蒙主义以来人类对理性、科学极度推崇的思潮使然,同时也是一种人类中心主义的体现,即我们认为,人类能用理性、科学认识并理解一切,我们认为这世上只有“未知”,没有“不可知”。这样一种要求和标准,将会在某种程度上约束所有科幻作品的创作意义。

因为科幻并非严密的科学论证,它的意义更多在于让我们跳出现代哲学的框架、跳出人类中心主义的思想,跳出启蒙主义对理性的肯定、一切皆可被认知这一观念,让我们对当下、人类整个集体以及自我进行反思。科幻保留了“在真实社会里一块文学想象性的飞地”。

中国式科幻价值观

围绕这部电影科学性问题的争论还是比较“温和”的。更激烈的争吵则集中在它所传达的“中国式科幻价值观”上。

导演郭帆在接受媒体采访时提到过,在探访好莱坞电影制作的过程中,他找到了“中国科幻的价值观”,即对故土家园的情感依恋。这一点,刘慈欣在接受《南方周末》的采访时也提及了,“相比海洋文明,在东方文化(或者说农耕文明)里对故土和家园的感情更深。地球在中国人心中,象征着人类全部的生活、文化和历史。”

但与《流浪地球》小说原著不同的是,电影大大削弱了小说的思想批判性,仅仅保留了一句台词来表现这种批判性,即Moss在火光中用几乎变形的声音叙述的那句话:

“让人类永远保持理智,的确是一种奢望。”

电影花了更多篇幅来刻画人类通过集体努力的方式进行自救。尽管这个自救的选择是破釜沉舟的、非理智的,但这种选择也更强化了电影所要传达的人类命运共同体的信念。

对于这种改动,陈楸帆给出的看法是,《流浪地球》是一部商业化大众电影,为了尽可能地照顾到大部分观众的价值判断和情感感受,做出这样的剧情改动是合理的。商业类电影,作为一个工业化的流行文化产品,它在精神内核上,还是要与中国当下主流的价值相契合。

中国的科幻价值观,也并非只有依恋故土家园这一种内容。他介绍,刘慈欣在作品中会表现对陆地的依恋,韩松会在创作中去阐述一种循环史观,王晋康则会在自己的故事里表现出天人合一的思想。这些原本是埋藏在创作者潜意识中的思想,也会被评论家与普通读者感知到。这些思想,可以说也成为了中国科幻价值观的一部分。

随着《流浪地球》的票房成功,随着我们在电影工业化道路上的逐步摸索,可预见的是,将有越来越多带着中国价值观烙印的科幻电影出现。

在中国电影的工业化之路上,《流浪地球》同样引发了巨大的讨论。导演郭帆曾公开说过,整个《流浪地球》的制作流程和工业化水准,与好莱坞相比,差距是较大的。整个电影四年的制作历程,可以说是一个“土法炮制”的过程,其中有无数的困难,无数台前幕后人员熬夜加班、透支体力的艰辛付出。其制作本身,就是一个困难重重之下以情感激励最终众志成城的典型“中国故事”。

但可预见的是,这样一种状态不会是中国电影工业化未来的常态。天空之城影业的创世人路伟,以及娱乐资本论的专栏作家达伦糕均表示:在电影工业化这条道路上,全世界基本上都在向好莱坞模式靠拢。目前中国商业科幻片与美国的差距,主要体现在资金上。无论是前期的资本投入还是后期的影片票房,中国的电影仍然停留在华人圈子里,而美国的商业科幻片则是全球性的。而这一现象就涉及到了另一个问题:中国对外文化输出的隐形门槛。

抛开电影品质与发行渠道等因素不谈,语言、种族、文化价值隔阂等问题,是更为隐形而难以逾越的门槛。对此路伟表示,也许只有动画片在对外文化输出上门槛会相对更低一些。

达伦糕进一步指出,电影这一媒介本身,无论是从技术角度还是文化角度,都是一个舶来品。电影工业化的学习是相对容易的,但电影文化的学习却难以速成。在过去国内许多电影从业者会认为,只要用中国演员来演,台词是中文的,它就是一部中国电影。但或许更值得追问的是:如果替换了一部电影的语言表达与演员肤色,它与我们市面上常见的欧美商业片的区别在哪里?从深层的文化内核角度来说,中国电影中所反映的中国文化价值体现究竟应该在哪里?

你希望自己是哪种电影观众?

当然,《流浪地球》不只是在行业领域引发热议,它更带来了一场舆论上的巨大撕裂。而这场舆论风暴中,又裹挟着种种不同立场、不同利益的群体的不同诉求。我们很难简单地去概括,支持这部电影的或者反对这部电影的是什么样的人,甚至在相同立场观众之间,他们支持或讨厌的理由都不同。

首先,观众当然有权利自由地对一部影片进行打分,但我们要追问的是,这个打分有多少是情感驱动的,又有多少是客观理智的?

编剧傅踢踢对此表示,普通观众在打分时所依据的评价坐标体系常常是不稳定、不理智的,他们并不能站在一个全面客观的立场来打分。这其中的一个客观因素在于,绝大多数观众不可能是完美的受众,即观影数量众多、有着稳固评价体系的受众。目前在中国,大部分观众的观影绝对数量并不多,对于电影的期待,也主要停留在消磨时间、爽一下的层面上。

而喜欢这部作品与否的逻辑,和《流浪地球》电影本身好不好的逻辑,已经在这种争吵中不知不觉画上了等号——喜欢就打五星,不喜欢就打一星。傅踢踢认为,用情绪来对作品打分当然很简单,但对于电影市场长远发展来说,不能带来任何积极的作用。

他指出,观众在平台上打的每个分,其实对电影市场本身的影响并没有那么大。目前的中国电影市场,大多数时候并不是由观众决定的。主导它的力量是资本、制作团队、宣发团队,发行档期,以及它们彼此之间的互动。打分这件事,更大程度上是对打分者个人形象的一个构建,而这种非理智、情绪化的行为的延续,可能对打分者自身的负面影响要更大。

《流浪地球》能否配得上“开启中国科幻片元年”这一赞誉,也同样引发了两极观点的交锋。

傅踢踢指出,这种意见上的分歧,恰好证明了,这部电影在某些方面上,确实达到了中国过去的科幻电影所无法企及的标准线。

“商业科幻片本身对电影工业化水准与技术水平的要求非常高,而这些又直接决定了最终呈现的视听效果。《流浪地球》在中国的科幻电影视听效果上确实奠定了一个标准,它标志着我们有能力做到这样一个水平了。

以后国内再有相似题材的电影上映时,我们就会有一个标杆,也会有更高的期待。这个期待不仅是对视听效果标准,也是对于剧情、价值观等等不同方面,我们会提出新的要求。

所以这部电影会在一段时间内,成为中国电影史上值得被反复讨论的一个印记,至于它是否开启了‘中国科幻元年’,或者它是否是“中国科幻电影里程碑”,还需要等待尘埃落定再下结论。”

舆论中的极端声音暗示着什么?

更让我们感兴趣的是,为什么正好是这部电影引发了两极分裂式的舆论?舆论中不理智的声音,就一定是不可取的吗?我们能从中读取出什么信号?

《流浪地球》所引起的舆论风暴包含了一个当下十分显著的文化特质——粉丝文化。刘慈欣及其作品所自带的“大刘粉”、“三体粉”,《流浪地球》电影吸引来的粉丝,科幻迷这一粉丝群,普通观众,以及有着复杂利益关系的资方水军,这些群体对该作品应打几分,以及打分的理由,都各不相同。

△豆瓣上《流浪地球》电影短评页面

尽管从目前舆论来看, “一星党”与“五星党”的撕裂最为严重,但这中间其实还有大量隐形的中间派。他们“被迫”保持沉默,或者说放弃站队了。这造成了舆论场上似乎只有两种极端声音的错觉。互联网上从来不是谁的声音最大,谁的绝对人数就是最多,但是媒介传播过程中我们对这类声音更为关注,从而会使我们产生这类错觉。

从媒介的发展来说,互联网使得大众的参与度和话语权得到了一定提升。而国内的豆瓣网,国际上的IMDb等评分网站的崛起,也颠覆了精英垄断文化话语权的传统格局。但不可避免的是,它们又会在各自的平台上形成新的文化霸权———部分受众会借此崛起,共同拥有了左右作品评分定位的权力。

而豆瓣的受众群体也是流动的、变化的。豆瓣的受众内部对作品评分定位权力的激烈争夺状态,正如饭圈也存在着圈层一样,它不是一个绝对中心的霸权,而是一个流动的状态。通过大众打分所形成的作品口碑,又在一定程度上会对电影创作者、资方带来利益影响,因此资本的力量也裹挟其中,使得舆论更为复杂。

在此前,粉丝有组织、有规模地在豆瓣上为自己所爱的流量偶像的作品刷分,以此彰显自己对所爱偶像的作品的评分定位权,这种现象已不鲜见;而“三观党”的道德审判言论,在豆瓣上一些经典作品评论中冒头的现象也引起过舆论讨论,比如福楼拜的《包法利夫人》,在豆瓣上前置的一些高赞评论是这样的:

这样一些声音和行为,且不说对错,它已经彰显了在主流文化价值之外新的小众群体崛起,和作品价值定位的话语权的争夺。

因此,研究粉丝文化的学者朱丽丽认为,当前对《流浪地球》的舆论争辩仍在继续,还不能轻易下定论。但这样一种因争夺作品话语权而引起撕裂的舆论现象,早已出现,并且还会继续延续。

在这个争夺过程中,呈现出了一个流动的鄙视链,每个群体都想成为这个链条的上游。这正体现了这个碎片化的网络世界中,每一个小群体都在强调着自身的“独特性”,争夺着自己在某一方面的话语权。

《流浪地球》的舆论风暴演化到后来,有部分受众做出了到应用市场去给豆瓣刷低分的动作,而这一行为又最终迫使了平台方豆瓣对算法进行再度改善优化。豆瓣的这一回应行为也可以看作是平台方迫于压力,对不同受众群的话语权的再分配。

“不同粉丝受众的激烈反应,也是一种对自我的‘划界’。‘划界’意味着,既是在确认‘我是谁’,也是在确认‘我不是谁’,通过确立自我与他人之间的界限,来确保他们心目中那个‘独特的自我’。”朱丽丽表示,在这个游戏当中,仅仅确定“我是谁”还不够,更重要的是,这个自我,是否足够小众化。毕竟小众化才意味着独特、有价值。

让我们回到现实的语境中,在这场舆论风暴里,不论是“大刘粉”、“科幻粉”还是“电影粉”,他们在争夺对《流浪地球》的话语权的过程中,感受到了自己的价值被其他群体挑战,于是便有了这种为捍卫“自我的独特性”在网络上积极发声的现象。

朱丽丽认为,目前这种舆论现象,体现了当代的青年渴望通过文化实践来建立一个独特自我的需求;也展现了在主流文化之外的亚文化,在被主流文化吸收之后,不断地分裂、更新,追求再度小众化的过程。

但是独特性永远是相对而言的,因此它注定了是一个“西西弗斯反复推石头上山”的过程。粉丝们需要源源不断地发挥自己的主体意识,来标识自己的品味、价值观是与众不同的。

在通过对作品进行打分来自我标识的过程里,很多人会在无形之中把个人好恶与作品好坏两个逻辑对等——我喜欢这部电影,它就是好的,若不喜欢,它就是坏的。

这也正是双方纠缠不休的原因之一。强烈的个人情感色彩,裹挟着对自我的过度肯定,使得争论它的好坏变得十分艰难,难以建立一个公认的评价逻辑。

这种对自我的过度肯定,正是现代社会对个人主体性的强调之后的自恋主义文化崛起的体现。

△希腊神话中最俊美的男子那喀索斯,因恋上水中自己的倒影溺亡。

回到具体的舆论环境中分析其成因,可以归纳为以下几点:

-

宽容式的培育自尊心教育盛行;

-

当下媒体环境中对自恋主义过分鼓吹,比如“爱自己才是最好的礼物”的这类鸡汤屡见不鲜;

-

互联网媒介对这一倾向的推波助澜,朱丽丽指出,“互联网上这种无中心的话语状态,某种程度上没有使人与人之间的沟通更顺畅,反而是更闭塞。网络社会并不使人互相理解异己,而是使人更容易找到相似的人抱团。”;

-

近年来宽松的信贷环境,为人们提供了相对充裕的资金来源,人们通过消费商品,乃至超前消费行为来肯定自我,满足自恋。

这些因素,都为自恋主义文化的崛起提供了土壤。

△20世纪社会心理和文化批评的经典之作,克里斯托弗 拉什 Christopher Lasch所著。

单一的自恋只是个体现象,但当自恋成为了一种集体现象,发展成为对自我独特价值的过度肯定时,往往会造成我们对大环境的忽视,进而造成社会群体之间乃至个体之间的互相孤立。这或许也是造成我们当下舆论中诸多困境的原因之一。

“我们时代的一些主要困境,包括公共的和个人的困境,必须求助于交流,否则就找不到解决办法。”约翰·杜汉姆·皮德斯在《Speaking into the Air》里如是写道。在这个舆论环境撕裂日益严重的当下,有些人言论甚嚣尘上,只有表达没有沟通,有些人被迫以沉默来无声抗议对被站队的恐惧,但我们还是鼓励沟通,鼓励传达信息,鼓励与他人,与这个世界找到一条沟通的途径。

《流浪地球》中,刘培强开着空间站撞向木星以换取地球一线生机,是一种英雄主义;地球上小分队集体的力挽狂澜以拯救人类命运共同体,是一种英雄主义;《流浪地球》原著中地球派在最后关头选择不抵抗,也是一种英雄主义;而在罗曼·罗兰的定义里,英雄主义是认识生活的真相后,依然爱它。

我们希望努力为你呈现在《流浪地球》这一议题之下复杂而碎片化的诸多真相,希望你在阅读之后能获得更多思考,并且因此拥抱和热爱生活本身。

*感谢陈楸帆、达伦糕、傅踢踢、路伟、朱丽丽等各位老师的宝贵意见。

采访 | 曹威 黄扬 李莹,文字 | 李莹;校对 | 其奇

评论